EPAの抗炎症作用を解説!慢性炎症を抑える働きと摂取のポイント

公開日:2022.07.06 スタッフ ブログ 健康 豆知識EPA(エイコサペンタエン酸)は、青魚に多く含まれるオメガ3脂肪酸の一種です。

DHAと並んで注目される栄養素ですが、それぞれ得意分野が異なることはあまり知られていません。

この記事では、EPAの働きやDHAとの違い、EPAが豊富な食品、サプリの選び方や摂取のポイントまで、わかりやすく紹介します。

目次

EPAに期待できる抗炎症作用|メカニズムと効果

EPA(エイコサペンタエン酸)は、青魚に豊富に含まれる必須脂肪酸の一つで、オメガ3脂肪酸に分類されます。

人の体内ではほとんど作ることができないため、食事からの摂取が必要とされている栄養素です。

このEPAには、「炎症を抑える働き」があることが知られています。

炎症と聞くと、ケガや病気のときの腫れや熱をイメージしがちですが、自覚がないまま進行する「慢性的な炎症」も問題視されています。

この慢性炎症は、動脈硬化や糖尿病、心筋梗塞、がん、認知機能の低下など、多くの生活習慣病と関係していることがわかってきました。

EPAの抗炎症作用以外にも、次のような健康効果が期待されています。

- 中性脂肪の生成を抑える

- 血液をサラサラに保つ作用

- 脳や心の健康をサポート

- 免疫バランスの調整

このように、EPAは抗炎症作用だけでなく、心血管系や脳、免疫にまで幅広く働きかける成分として注目されています。

\無料オンライン診断実施中!/

EPAが炎症に働きかけるメカニズムとは?

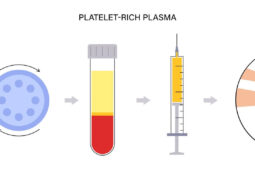

EPA(エイコサペンタエン酸)は、体内で炎症を抑える働きをもつ「抗炎症性エイコサノイド」や「レゾルビン」といった物質に変換されます。

これらの物質は、体の中で起こる過剰な炎症反応を穏やかに調整する働きがあるとされており、慢性炎症の予防や改善に役立つ可能性があると考えられています。

もともと炎症とは、ウイルスや細菌などの外敵から体を守るための大切な反応です。

しかし、ストレスや食生活の乱れなどが続くと、体内で「慢性的な炎症」が起こりやすくなります。

これが長く続くと、動脈硬化や糖尿病、がんなどの生活習慣病につながることもあると考えられているのです。

EPAは、このような過剰な炎症をおさえる役割を果たすことで、体の炎症バランスを保ち、病気のリスクを減らす助けになると期待されています。

慢性炎症を抑えることで得られる健康効果

慢性炎症は、体の中でじわじわと進行する見えない炎症とも言われており、気づかないうちに心身へ悪影響を及ぼすとされています。

近年の研究では、この慢性炎症が次のような生活習慣病や不調のリスク因子であることがわかってきました。

- 動脈硬化や心筋梗塞などの循環器疾患

- 糖尿病やインスリン抵抗性の進行

- がんの発症リスクの上昇

- アルツハイマー型認知症などの脳機能の低下

- うつ病や慢性疲労などの精神的ストレス反応

これらはすべて、体内で炎症状態が長く続くことによって悪化する可能性があると考えられています。

EPAのような抗炎症作用をもつ成分を摂ることで、この炎症の火種を穏やかに抑えることができ、病気の予防や健康寿命の延伸につながると期待されています。

EPAとは?DHAとの違いと体への役割

EPA(エイコサペンタエン酸)とDHA(ドコサヘキサエン酸)は、どちらも魚に豊富に含まれる「オメガ3脂肪酸」の一種です。

どちらも体にとって重要な栄養素で、特に青魚に多く含まれていますが、それぞれに異なる働きがあります。

EPAは主に血液や血管、炎症の調整などに関わるのが特徴で、「中性脂肪を下げる」「血液をサラサラに保つ」「炎症を抑える」といった働きが知られています。

一方、DHAは脳や神経組織に多く存在し、記憶力や学習能力の維持、視力の健康に関わるとされています。

この2つの成分は似ているようで得意分野が異なります。

そのため、EPAとDHAはどちらか片方ではなくバランスよく摂取することが大切です。

また、どちらも体内でほとんど作ることができないため、食事やサプリメントなどからの摂取が必要不可欠とされています。

EPA(エイコサペンタエン酸)とはどんな成分?

EPA(エイコサペンタエン酸)は、食事からの摂取が必要とされる必須脂肪酸に分類されています。

「脂肪」と聞くとマイナスのイメージを持たれがちですが、EPAのような良質な脂肪酸は、私たちの健康を支えるうえで欠かせない存在です。

EPAは、細胞膜の構成成分として体のあらゆる部位に存在し、血液や代謝、炎症反応の調整などに関わる働きをしています。

とくに注目されているのは、生活習慣病や加齢による不調の予防に役立つ可能性があるという点です。医療や栄養の分野でも、その重要性が広く認識されています。

脂肪肝の栄養管理に使用されるサプリの成分にオメガ3脂肪酸があります。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

DHAとの違いとそれぞれの得意分野

EPAと並んでよく知られているのがDHA(ドコサヘキサエン酸)です。

どちらもオメガ3脂肪酸に分類され、魚に多く含まれる栄養素ですが、それぞれに得意とする分野があります。

DHAは、脳や神経の発達と機能をサポートする働きがあり、特に記憶力や集中力の向上、認知機能の維持に役立つとされています。

また、視力の発達にも関与していると考えられており、子どもの成長期や高齢者の健康維持にとって大切な成分です。

一方のEPAは、血液の流れをスムーズにしたり、炎症を抑えたりする働きがあり、動脈硬化や心筋梗塞などの心血管疾患の予防に期待されています。

それぞれの特徴をわかりやすくまとめたのが以下の表です。

| 成分 | 主な働き | 得意分野 | 含まれる部位 |

|---|---|---|---|

|

EPA(エイコサペンタエン酸) |

血液をサラサラにする、炎症を抑える |

心血管系の健康、動脈硬化・高脂血症の予防、炎症の抑制 |

主に血液・細胞膜 |

| DHA(ドコサヘキサエン酸) |

脳神経の発達と機能をサポート |

記憶力・集中力の維持、認知機能の改善、視力の発達 |

脳・神経組織・網膜 |

このようにEPAとDHAは、それぞれ異なる得意分野を持っており、どちらもバランスよく摂ることが健康維持に役立ちます。

血流・心血管・脳・肌などへの多様な作用

EPAは、体内のさまざまな器官に幅広く働きかける栄養素として注目されています。

とくに代表的なのが、血液の流れをスムーズに保つ作用です。

EPAには血小板の凝集を抑える働きがあるとされており、血栓ができにくい状態をサポートしてくれます。

その結果、動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞などのリスク軽減につながる可能性があります。

また、EPAは脳にもよい影響を与えると考えられており、認知機能の維持や、うつ症状の緩和に役立つ可能性があるとする報告も見られます。

さらに、肌の保湿やバリア機能を守る働きも期待されており、乾燥肌や肌荒れのケアに取り入れられることもあります。

これは、EPAが細胞膜の柔軟性や水分保持力に関与しているためと考えられています。

このようにEPAは、血管・脳・肌といった全身の健康に関わる多様な働きを持っており、年齢や性別を問わず、日々の健康維持に取り入れたい成分です。

EPAの摂取におすすめの食材・サプリを紹介

EPAは、毎日の食事からしっかり摂ることが基本ですが、現代の食生活ではなかなか難しいケースもあります。

そこで、EPAを無理なく効率よく取り入れるためには、次のような工夫がポイントです。

- 青魚などEPAを多く含む食材を定期的に取り入れること

→ 週2回の魚料理や、缶詰・冷凍食品などを活用しましょう。 - サプリメントでの補助摂取

→ 食事だけでは不足しがちな場合に有効です。 - 過剰摂取やサプリの品質に注意すること

→ 「多ければ多いほど良い」ではなく、適切な摂取量を守りましょう。

このように、EPAは「食事で基礎を整え、足りない分をサプリで補う」というスタイルが理想的とされています。

EPAが豊富な魚や食品ランキング

EPAは主に「青魚」に多く含まれており、日常の食事から効率的に摂取できます。

以下に、EPAが豊富な代表的な魚や食品をランキング形式でご紹介します。

| 順位 | 食品名 |

成分量(100gあたり mg) |

|---|---|---|

| 1 |

たらのあぶら(油脂類/動物油脂類) |

13,000 |

| 2 |

くじら/本皮/生(肉類/畜肉類) |

4,300 |

| 3 |

あんこう/きも/生(魚介類/魚類) |

3,000 |

| 4 |

やつめうなぎ/干しやつめ(魚介類/魚類) |

2,200 |

| 4 | くじら/うねす/生(肉類/畜肉類) | 2,200 |

| 6 | しろさけ/すじこ(魚介類/魚類) | 2,100 |

| 7 | たいせいようさば/生(魚介類/魚類) | 1,800 |

| 7 | あゆ/養殖/内臓/焼き(魚介類/魚類) | 1,800 |

| 7 | いわし類/缶詰/かば焼き(魚介類/魚類) | 1,800 |

|

10 |

みなみまぐろ/脂身/生(魚介類/魚類) | 1,600 |

| 10 |

たいせいようさば/水煮(魚介類/魚類) |

1,600 |

| 10 |

しろさけ/イクラ(魚介類/魚類) |

1,600 |

| 10 | あゆ/養殖/内臓/生(魚介類/魚類) | 1,600 |

参考:文部科学省「食品成分データベース 」より

このように、EPAを多く含む魚はサバやイワシなどの脂の乗った青魚が中心です。

蒸す・煮る・焼くなど、調理法を工夫することで飽きずに続けやすく、EPAを効率よく摂取できます。

EPAサプリの選び方と注意点

食事だけではEPAを十分に摂りにくい方は、サプリメントで補うのもおすすめです。

ただし、選び方や使用上の注意点を押さえておく必要があります。

サプリメントを選ぶ際のポイントは次のとおりです。

- EPA含有量・1日あたりの摂取量が明示されているものを選ぶ

- 酸化対策としてビタミンEなどの抗酸化成分が含まれているものを選ぶ

- 「分子蒸留法」や「超臨界抽出法」など、安全性に配慮した精製方法が記載されているものを選ぶ

注意点は次のとおりです。

- 医薬品との併用には注意が必要(とくに抗血栓薬や抗凝固薬)

- アレルギーのある方は原材料を確認する

- 開封後はなるべく早く使い切るようにする

EPAの摂取量の目安|過剰摂取に注意!

EPAを効果的に取り入れるには、まず適切な摂取量を知ることが大切です。

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では、EPAやDHAを含むオメガ3脂肪酸(n-3系脂肪酸)の1日の摂取目安量が以下のように示されています。(文献1)

| 年代 | 男性の目安量(g) | 女性の目安量(g) |

|---|---|---|

| 18~29歳 | 2.2 | 1.7 |

| 30~49歳 | 2.2 | 1.7 |

| 50~64歳 | 2.3 | 1.9 |

| 65~74歳 | 2.3 | 2.0 |

| 75歳以上 | 2.3 | 2.0 |

これらの目安量は、健康な体の維持や慢性炎症の予防において重要な指標となります。

サプリメントなどで補う場合は、摂りすぎによる以下の影響に注意が必要です。

- 出血しやすくなる可能性(血小板凝集抑制作用による)

- 胃の不快感や下痢などの消化器系の不調

- 医薬品との相互作用(特にワーファリンなどの抗凝固薬と併用する際は注意)

すでに薬を服用している方や、出血傾向がある方は、サプリの利用を始める前に医師に相談することをおすすめします。

\無料相談受付中/

まとめ|EPAの抗炎症作用を健康維持に活かそう

EPA(エイコサペンタエン酸)は、体内の炎症を抑える働きがあり、心血管疾患や生活習慣病の予防に役立つ成分として注目されています。

血液をサラサラに保ち、動脈硬化を防ぐだけでなく、脳や肌の健康にも良い影響を与えるとされています。

普段の食生活でEPAを摂取するには、サバやイワシ、アジなどの青魚を意識して取り入れることが効果的です。

また、忙しい日常の中で食事だけで補うのが難しい場合は、信頼できるサプリメントの活用も一つの方法です。

ただし、サプリを選ぶ際には成分表示や製造方法、酸化対策などを確認し、自分に合ったものを選びましょう。

医薬品との併用やアレルギーへの配慮には十分注意してください。

EPAは毎日少しずつでも継続して摂ることで、将来的な健康リスクの軽減につながります。

日々の食事や生活習慣の中に、無理なく取り入れていきましょう。

参考文献

(文献1)

日本人の食事摂取基準(2025年版)|厚生労働省|