- 肝疾患

- 内科疾患

脂肪肝の栄養管理で使用されるサプリを紹介!リスクも理解しよう

「脂肪肝に効果的なサプリメントは?」

「栄養管理にサプリメントは有効?」

脂肪肝を放置すると症状が進行したり、脂肪肝などの完治が難しい病気を発症したりする可能性があります。

そのため、日頃から肝臓に負担がかからないよう、栄養管理をはじめとする生活習慣の改善が重要です。

本記事では、脂肪肝の栄養管理に役立つサプリメントについて、専門医の視点から詳しく解説します。

サプリメントの選び方から使い方、さらに効果的な生活習慣の改善方法までを解説しているので、ぜひ参考にしてください。

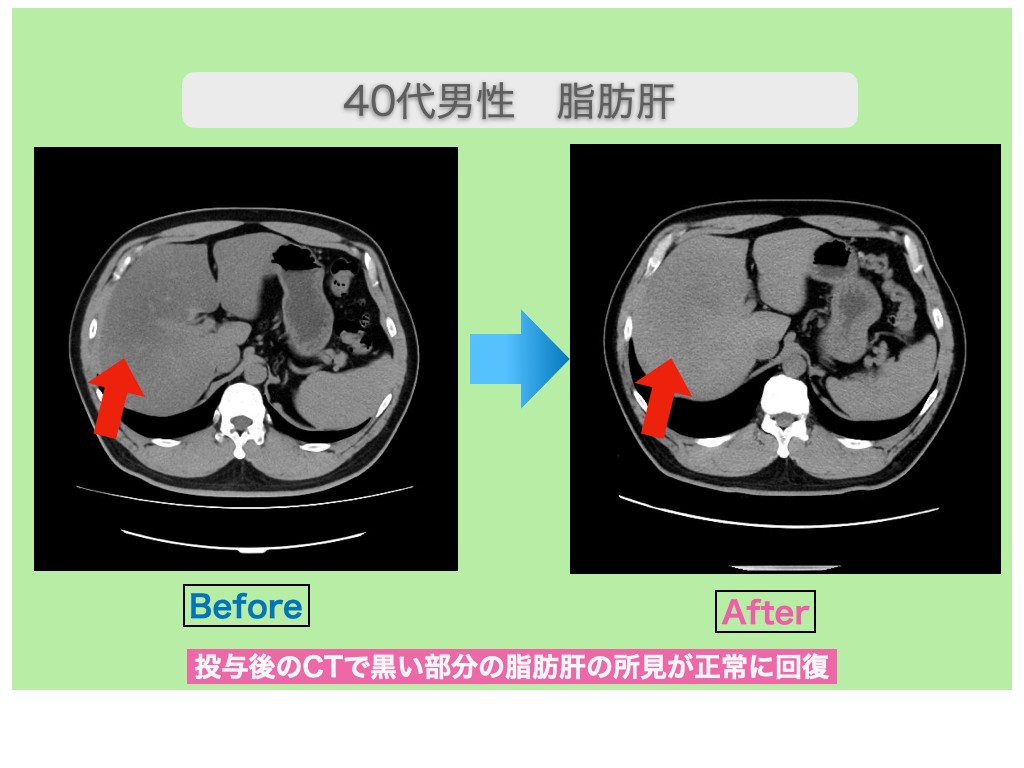

また、近年の脂肪肝の治療では、サプリメントなどの活用と併せて「再生医療」による治療が注目されています。

\脂肪肝の治療に効果的な「再生医療」とは/

再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて自然治癒力を高めることで、肝臓の炎症抑制や傷ついた肝細胞の再生・修復を促す治療法です。

【こんな方は再生医療をご検討ください】

- 脂肪肝・肝臓の不調を早く治したい

- 肝硬変などの治らない病気になる前に治療したい

- 生活習慣を改善しても症状が改善しない

>>再生医療専門の「リペアセルクリニック」に無料相談する

当院リペアセルクリニックでは、脂肪肝・肝疾患に対する再生医療について無料カウンセリングを実施中のため、お気軽にご相談ください。

目次

脂肪肝とサプリの基礎知識

脂肪肝は、食べすぎや運動不足などが原因で肝臓に脂肪がたまった状態のことです。

サプリメントは、あくまで補助的な役割として肝臓の働きを助けたり、脂肪がたまりにくくなるようにサポートしたりする効果が期待されています。

まずは脂肪肝がどうして起こるのか。基本的な仕組みを理解しましょう。

肝細胞に脂がたまる仕組み

肝臓に脂肪がたまる主な原因は、エネルギーのバランスが崩れることにあります。

食べすぎや運動不足により、体内で使われなかったエネルギーが中性脂肪に変わって肝臓に蓄積されていきます。(文献1)

正常な肝臓では、全肝細胞の30%未満が脂肪ですが、全肝細胞の30%以上に脂肪が蓄積すると脂肪肝と診断されます。

この状態になると、肝臓本来の機能である解毒作用や代謝機能が低下し始め、放置すると肝炎や肝硬変といった深刻な状態に進行する可能性があります。

また、アルコールの摂取も肝臓での脂肪合成を促進する要因の一つです。

アルコールが分解される過程で生成される物質が、脂肪の分解を抑制させてしまうのです。

脂肪肝の初期段階では自覚症状がほとんどないため、多くの方が気づかないうちに進行してしまいます。

健康診断で肝機能の数値が基準値を上回った場合は、脂肪肝の可能性を疑いましょう。

サプリで期待できる三つの作用

脂肪肝に対してサプリメントに期待できる作用は、大きく分けて三つあります。

- 余分な脂を分解して外に出す

- 肝細胞をサビから守る

- 炎症をしずめる

余分な脂を分解して外に出す

余分な脂を分解して外に出す作用がある成分として、オメガ3脂肪酸とスルフォラファンがあります。

オメガ3脂肪酸(EPA/DHA)には肝臓で脂肪をエネルギーに変える「β酸化」を高め、肝内脂肪を減らすことが臨床試験で確認されています。(文献8)

また、スルフォラファンは脂肪を作る酵素を抑え、溜まりにくくする性質があります。これら2つの成分を効果的に組み合わせると、肝臓に溜まった余分な脂肪を効率的に減らせる可能性があります。(文献10)

肝細胞をサビから守る

肝細胞をサビから守るアスタキサンチンは、ビタミンEより強い抗酸化力で「身体のサビ」となる活性酸素を減らし、肝臓の炎症や繊維化を抑えます。(文献2)(文献9)

また、シリマリンは肝臓の機能を測る数値であるALT・ASTを下げた臨床報告があります。 (文献3)

アスタキサンチンとシリマリンをうまく取り入れ、サビにくい肝細胞を手に入れましょう。

炎症を鎮める

サプリメントには、肝臓の炎症を鎮める作用が期待できます。

炎症を鎮める代表例として、オメガ3脂肪酸の補給によって炎症性の物質であるサイトカインを減らす作用が報告されています。(文献8)

また、アスタキサンチンにも肝臓での炎症反応を弱める働きが確認されています。 (文献2)(文献9)

ただし、これらの作用はあくまで食事や運動などの生活習慣の改善や、適切な治療を組み合わせることで、より効果的に発揮されます。

サプリメントだけに頼るのではなく、総合的なアプローチが重要であることを理解しておきましょう。

近年の脂肪肝の治療では、サプリメントなどの活用と併せて「再生医療」による治療が注目されています。

脂肪肝の栄養管理に使用されるサプリ・成分5選

脂肪肝の栄養管理において注目されている5つの成分をご紹介します。

それぞれの成分には独自の特徴と効果があり、あなたの生活スタイルや体質に合わせて選択することが大切です。

以下の成分について、その特徴と期待できる効果、どのような方に適しているかを詳しく解説します。

- スルフォラファン

- オメガ3脂肪酸

- シリマリン

- アスタキサンチン

- オルニチン

スルフォラファン

スルフォラファンは、ブロッコリーの新芽(ブロッコリースプラウト)に豊富に含まれる天然の化合物です。

この成分の最大の特徴は、強力な抗酸化作用と解毒酵素の活性化にあります。

肝臓は体内の解毒を担っているため、この機能をサポートするスルフォラファンは脂肪肝の改善に役立つとされています。

また、肝細胞を酸化ストレスから守る働きも確認されており、脂肪肝の悪化を遅らせると報告されています。(文献10)

とくに、偏った食事で野菜不足が気になる人にとっては、不足分を補う選択肢になります。

外食が多く野菜不足が気になる方にとって、手軽に摂取できるサプリメントです。

オメガ3脂肪酸

オメガ3脂肪酸は、青魚に多く含まれる必須脂肪酸で、EPA(エイコサペンタエン酸)とDHA(ドコサヘキサエン酸)が代表的です。

オメガ3脂肪酸は、EPA・DHAは体内にあるPPAR-αというスイッチを入れ、脂肪を作る酵素を抑えつつ、脂肪を分解する作用があると研究で示されています。(文献8)

これにより、肝臓に溜まった余分な脂肪を効率的に減らせると考えられています。

さらに、EPA・DHAは中性脂肪を約10〜30%下げるという研究結果があります。(文献8)

そのため、有効に摂取すれば脂肪肝の根本的な改善につながる可能性があります。

これらの効果から、脂っこい食事を好む方や、魚を食べる機会が少ない方に適した成分といえるでしょう。

現代の食生活では肉類の摂取が多くなりがちで、相対的にオメガ3脂肪酸が不足しやすい傾向にあります。

不足する栄養素はサプリメントで補って、脂肪酸のバランスを整えましょう。

シリマリン

シリマリンは、マリアアザミ(ミルクシスル)という植物の種子から抽出される天然成分です。

この成分は、肝機能サポートのサプリメントとして広く利用されています。(文献3)

シリマリンの主な作用は、肝細胞の再生を助け、肝臓を有害物質から保護することです。(文献12)

また、抗炎症作用により肝臓内の炎症を抑制し、脂肪肝の進行を遅らせる効果も期待されています。(文献12)

長期的な肝臓の健康維持を考えている方や、お酒を飲む機会が多い方におすすめの成分です。

シリマリンは副作用として、まれに胃腸の不調を引き起こすことがあります。

一般的な摂取目安は製品表示に従い、医師の指示を優先して服用しましょう。

アスタキサンチン

アスタキサンチンは、鮭やエビ、カニなどに含まれる赤い色素成分で、強力な抗酸化作用を持っています。

脂肪肝の状態では、肝細胞内で活性酸素が増加し、細胞にダメージを与えてしまいます。

アスタキサンチンは、これらの有害な活性酸素を効率的に除去し、肝細胞を酸化ストレスから保護します。

また、炎症を抑制する作用もあり、脂肪肝に伴う肝臓の炎症を軽減する効果が期待されています。(文献9)

金沢大学の研究では、マウス実験で高コレステロールの餌を与えた群と、高コレステロールの餌にアスタキサンチンを混ぜて与えた群を比較したところ、アスタキサンチンを混ぜた群がAST・ALTの上昇を抑えた報告もありました。(文献2)

オルニチン

オルニチンは、しじみに豊富に含まれるアミノ酸の一種で、アンモニアを尿素に変えるサイクルのカギとなるアミノ酸で、解毒を支えます。(文献4)

アンモニアは体内で発生する有毒な物質で、適切に処理されないと疲労感や集中力の低下を引き起こします。

脂肪肝の状態では、アンモニアの処理能力にも影響が出ることがありますが、オルニチンを補給することで解毒機能をサポートできます。

また、成長ホルモンの分泌を促進する作用もあり、肝機能の修復を助ける可能性があります。

肝臓の負担を軽減することで、脂肪肝の改善にも間接的に寄与すると考えられています。

脂肪肝でサプリを使用するリスクと使い方

サプリメントは健康食品として手軽に利用できる一方で、正しい方法で使わないと体に悪影響を与える可能性があります。

とくに肝臓に関するサプリメントは、使い方を間違えると肝臓に負担をかけてしまうことがあるため、注意深く使用する必要があります。

本章では、サプリメントを活用するために知っておきたい重要なポイントについて解説します。

肝障害報告の多い成分

サプリメントの中には、成分によっては過剰摂取や体質に合わない場合に肝障害を引き起こす可能性があります。

とくに注意が必要なのは、ウコン(クルクミン)を含む製品です。

ウコンは肝臓に良いとされる一方で、大量摂取により肝障害を起こした事例が報告されています。(文献5)

これには複数の要因があり、ウコンの効能が肝臓の負担となり引き起こされる事例もあれば、ウコンに含まれる鉄分が肝臓に蓄積しやすく、酸化ストレスを増加させる事例もあります。

また、茶葉から抽出される成分も、まれに肝障害を引き起こすことがあります。

通常の飲み物として摂取する分には問題ありませんが、濃縮された形でのサプリメント摂取には注意が必要です。

これらの成分を含むサプリメントを使用する際は、まず少量から始めて体調の変化を注意深く観察することが大切です。

肝機能に不安がある方は、使用前に医師に相談することをおすすめします。

薬とサプリの併用は医師に相談する

現在、薬を服用している方は、サプリメントとの併用について必ず医師に相談してください。

薬やサプリメントの成分が肝臓に損傷を起こし、肝機能に影響を及ぼす可能性があるからです。(文献6)

サプリメントと薬を同時に飲むと、出血・低血糖・低血圧・薬効増減などの思わぬ副作用が起こることがあります。

とくにワルファリンなどの抗凝固薬、糖尿病薬、高血圧薬、そして肝臓で代謝される薬を使っている人は要注意です。

必ず医師や薬剤師に飲んでいる薬やサプリメントを全部伝え、併用の可否とモニタリング方法を相談しましょう。

副作用が出たらすぐに使用を中止する

サプリメントを使用していて体調不良を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。

副作用の症状としては、腹痛、下痢、吐き気、頭痛、発疹、かゆみなどがあります。

肝臓に関連する症状である、疲労感の増強、食欲不振、黄疸(皮膚が黄色くなる)、尿の色が濃くなるなどが現れた場合は、速やかに医療機関を受診してください。

これらの症状は肝機能の低下を示している可能性があります。

また、アレルギー反応として呼吸困難や全身の発疹が現れた場合は、緊急性が高いため直ちに医療機関を受診する必要があります。

副作用が疑われる場合は、使用していたサプリメントの製品名や成分、使用期間、摂取量などの情報を医師に正確に伝えることが大切です。

これらの情報は、原因の特定と適切な治療につながります。

サプリメントは「天然」や「自然由来」と表示されていても、すべての人に安全とは限りません。

体質や体調により、予期しない反応が起こる可能性があることを理解しておきましょう。

サプリだけでは不十分|生活習慣の改善が脂肪肝治療の基本

サプリメントは脂肪肝の改善をサポートする有用なツールですが、それだけに頼っていては根本的な解決には至りません。

脂肪肝治療の基本は、食事療法と運動療法による生活習慣の改善です。

食事面では、カロリーの過剰摂取を避け、バランスの取れた栄養摂取を心がけることが重要です。

とくに糖質や脂質の摂取量をコントロールし、野菜や魚を中心とした食事に切り替えることで、肝臓への脂肪蓄積を減らせます。

また、コーヒーに含まれるクロロゲン酸は脂肪酸の酸化を促し、カフェインはエネルギー消費を高める作用が示唆されています。

ある観察研究では1日2〜3杯のコーヒー習慣が脂肪肝や線維化リスクを下げると報告されています。(文献7)

運動については、30分〜60分程度の有酸素運動を週3〜4回行うことが推奨されています。

ウォーキングや水泳などの軽い運動でも十分効果があり、無理なく続けられる運動を選択することが大切です。

これらの生活習慣の改善と併せてサプリメントを活用することで、より効果的な脂肪肝の改善が期待できます。

サプリメントは補助的な役割として位置づけ、基本的な生活習慣の見直しを最優先に取り組むことをおすすめします。

また、定期的な健康診断でASTやALTのような血液検査の数値をモニタリングし、改善の程度を客観的に評価することも重要です。

脂肪肝の根本改善を目指す「再生医療」という選択肢

脂肪肝の改善には、生活習慣の見直しやサプリメントによる栄養管理の他に、再生医療による治療が注目されています。

再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて、肝臓の炎症抑制や傷ついた肝細胞の再生・修復を促すことで肝機能の改善を目指す治療法です。

自己細胞を使うため拒絶反応が起こりにくく、通院で受けられるのが特徴です。

以下のような症状やお悩みをお持ちの方は、ぜひ再生医療をご検討ください。

- 脂肪肝・肝臓の不調を早く治したい

- 肝硬変などの治らない病気になる前に治療したい

- 生活習慣を改善しても症状が改善しない

>>再生医療専門の「リペアセルクリニック」に無料相談する

当院リペアセルクリニックでは、脂肪肝・肝疾患に対する再生医療について無料カウンセリングを実施中のため、お気軽にご相談ください。

まとめ|自分で気づきにくい脂肪肝はすぐに相談を!

脂肪肝は初期段階では自覚症状がほとんどなく、多くの方が気づかないうちに進行してしまう疾患です。

しかし、放置すると肝炎や肝硬変といった深刻な状態に進行する可能性があるため、早期の対策が重要です。

本記事でご紹介したサプリメントは、脂肪肝の栄養管理において有用な選択肢の一つですが、あくまで補助的な役割であることを理解しておきましょう。

近年の脂肪肝の治療では、サプリメントなどの活用と併せて「再生医療」による治療が注目されています。

\脂肪肝の治療に効果的な「再生医療」とは/

再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて、肝臓の炎症抑制や傷ついた肝細胞の再生・修復を促す治療法です。

【こんな方は再生医療をご検討ください】

- 脂肪肝・肝臓の不調を早く治したい

- 肝硬変などの治らない病気になる前に治療したい

- 生活習慣を改善しても症状が改善しない

>>再生医療専門の「リペアセルクリニック」に無料相談する

当院リペアセルクリニックでは、脂肪肝・肝疾患に対する再生医療について無料カウンセリングを実施中のため、お気軽にご相談ください。

まずは「脂肪肝」の治療について無料相談!

参考文献

(文献1)

沢井製薬株式会社「本当はコワイ脂肪肝」サワイ健康推進課, 2014年12月

https://kenko.sawai.co.jp/healthcare/201412.html(最終アクセス:2025年06月24日

(文献2)

金沢大学「サケやカニ由来の赤い色素『アスタキサンチン』にNASHの予防・抑制作用があることを発見!」2015年頃

https://www.kanazawa-u.ac.jp/rd/32091/(最終アクセス:2025年06月24日)

(文献3)

科学技術振興機構「J-GLOBAL学術論文データベース」2010年頃

https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=201002214886689414(最終アクセス:2025年06月24日)

(文献4)

協和発酵バイオ株式会社「オルニチンのはたらきと効果-02」

https://www.kyowahakko-bio-healthcare.jp/healthcare/ornithine/effect02.html(最終アクセス:2025年06月24日)

(文献5)

東邦大学医療センター大森病院検査部「ウコンと肝障害について」

https://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/kensa/column/column_079.html(最終アクセス:2025年06月24日)

(文献6)

Merck & Co., Inc.「薬による肝臓の損傷」MSDマニュアル(家庭版), 2020年1月

https://www.msdmanuals.com/ja-jp/home/04-%E8%82%9D%E8%87%93%E3%81%A8%E8%83%86%E5%9A%A2%E3%81%AE%E7%97%85%E6%B0%97/%E8%96%AC%E3%81%A8%E8%82%9D%E8%87%93/%E8%96%AC%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%82%9D%E8%87%93%E3%81%AE%E6%90%8D%E5%82%B7(最終アクセス:2025年06月24日)

(文献7)

株式会社創新社「コーヒーが糖尿病や脂肪肝のリスクを低下」糖尿病ネットワーク, 2023年1月12日

https://dm-net.co.jp/calendar/2023/037302.php(最終アクセス:2025年06月24日)

(文献8)

Gao M. ほか「Omega-3 Fatty Acids and Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: A Systematic Review」Nutrients 11(5), 2019年

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6355343/(最終アクセス:2025年06月27日)

(文献9)

Han JH ほか「Astaxanthin Alleviates Hepatic Inflammation in Diet-Induced NASH Model」Scientific Reports 8, 2018年

https://www.nature.com/articles/s41598-018-32497-w(最終アクセス:2025年06月27日)

(文献10)

Li J, et al. (2021). Sulforaphane Attenuates Nonalcoholic Fatty Liver Disease by Inhibiting Hepatic Steatosis and Apoptosis. Nutrients, 14(1), pp.76.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35010950/(最終アクセス:2025年6月24日)