- 脳梗塞

- 頭部

- 頭部、その他疾患

首の動脈硬化による症状とは?初期症状や首のドクドク脈うつ原因について医師が解説

「最近、首がドクドク脈打つような気がする」「家事をしているときふと首が重だるい」

このような首の違和感に、不安を抱えていませんか。とはいえ、症状が軽いと「病院に行くほどではないかも」と受診をためらう方も中にはいるでしょう。

実は、首の血管(頸動脈)に動脈硬化が生じていても、多くは自覚症状がないまま進行します。

とくに、めまいや片側のしびれといった症状があらわれている場合、脳梗塞や動脈硬化などのリスクが高まっている可能性もあり、注意が必要です。

早期に医療機関を受診し、検査を受けることで、動脈硬化の進行を防げる可能性が高まります。

本記事では首の動脈硬化によって起こる症状やチェック方法について詳しく解説します。首の違和感に不安を抱える方は、ぜひご自身の健康チェックにお役立てください。

当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。

首の動脈硬化について気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。

目次

首の動脈硬化の疑いがある症状

首の動脈硬化は、初期には自覚症状が出にくく、多くの場合ゆっくりと進行します。気がつかないうちに重症化しているケースも少なくありません。

そのため、年齢や不規則な生活リズム、脂質の多い食事など生活習慣にリスクがある方は、症状がなくても一度検査を受けておくと良いでしょう。

ここでは、頸動脈の動脈硬化によって起こりやすい代表的な症状を紹介します。

- 片側の手足にしびれや脱力感が出る

- 言葉が出づらくなる

- ふらつきやめまいが頻繁に起こる

少しでも気になる症状がある方は、ご自身が当てはまっていないかを本章でチェックしてみてください。

片側の手足にしびれや脱力感が出る

首の血管が動脈硬化によって狭くなると、脳に十分な血流が届かなくなり、片側の手足にしびれや脱力感があらわれることがあります。これらの症状は、脳梗塞の前触れ症状として見られる代表的な症状です。

脳神経は体の左右を交差してコントロールしているため、異常がある脳の部位とは反対側の手足に症状が出やすくなります。

また、一時的にしびれや脱力感が消えた場合でも、脳梗塞の前触れと言われている「一過性脳虚血発作(TIA)」の可能性があるため注意が必要です。放置すると本格的な脳梗塞に進行するリスクがあるため、症状が一度おさまっても、速やかに医療機関を受診するようにしましょう。

言葉が出づらくなる

首の血管が動脈硬化によって狭くなると、脳への血流が一時的に低下し「ろれつが回らない」「言葉がうまく出てこない」といった症状があらわれることがあります。

さらに、脳の言語中枢やその周辺に十分な血液が届かなくなると、発声や会話に異常が生じやすくなります。(文献1)

たとえば、次のような兆候が見られる場合は注意が必要です。

- 会話中に突然「言葉が詰まる」「人に言葉をうまく伝えられなくなる」

- 「ありがとう」といったような、簡単な言葉が急に出てこなくなる

- 電話中、突然言葉が出なくなる

こうした症状は一時的におさまることもありますが、一過性脳虚血発作(TIA)の可能性もあるため、注意が必要です。少しでも異変を感じたら単なる疲労と軽視せず、早めに専門医を受診しましょう。

ふらつきやめまいが頻繁に起こる

頻繁にふらつきやめまいが起こる場合、首の動脈硬化による血流障害が関係している可能性があります。

とくに以下のような症状が繰り返しあらわれる場合は、注意が必要です。

- 立ち上がった際にふらつく

- 歩いている途中にクラッとする

- 目の前が急に暗くなる

これらの症状が目立つ場合は、バランス感覚をつかさどる脳の部分に十分な酸素が届かず、平衡感覚に支障をきたしているおそれがあります。(文献2)

めまいやふらつきが頻繁に続くようであれば、早めに専門の医療機関を受診して検査を受けましょう。

\無料オンライン診断実施中!/

首の動脈硬化の症状をセルフチェックする方法

首の動脈硬化は無症状で進行するケースが多いため、セルフチェックでは早期に気が付くのは難しいのが実情です。

しかし、首の血管に違和感がある場合、首の血管が細くなっている、動脈硬化が関わる脳梗塞の初期症状であるなどの可能性もあります。次のような症状が出ていないか、自宅のような落ち着いた場所で確認してみましょう。

- 頸動脈がポコっと浮き出て見える

- 拍動が左右で異なる

- 顔のゆがみがあり、あからさまに左右非対称である

ただし、これらの症状があるからといって、必ずしも動脈硬化が原因とは限りません。症状が長引く場合は、別の病気の可能性もあるため、早めに専門医へ相談しましょう。

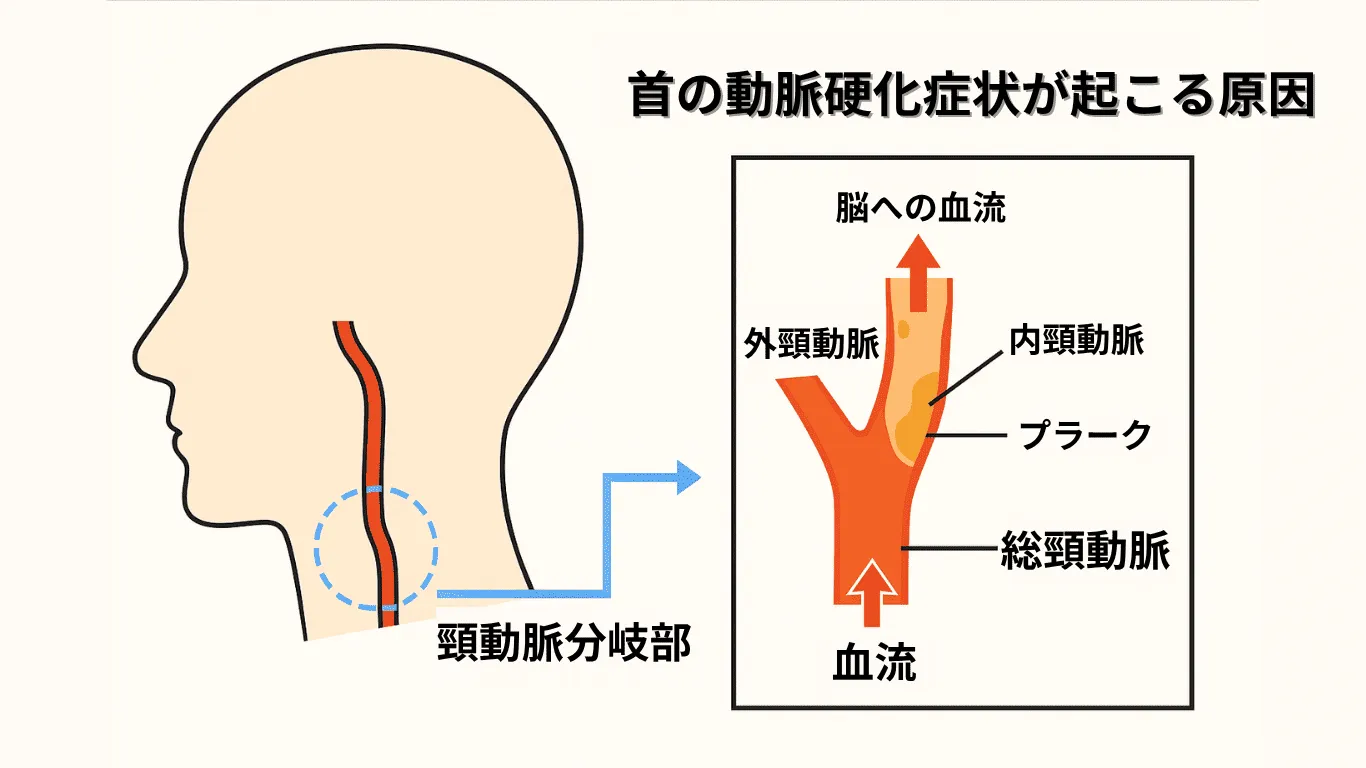

首の動脈硬化症状が起こる原因

首にある「頸動脈」は、脳へ血液を送る主要な血管です。途中で枝分かれしている部分は、血液の乱流が起こりやすく、コレステロールや脂質の蓄積でできる「プラーク」が形成されやすい構造です。

プラークが血管の分岐部に蓄積すると、血流が妨げられ、動脈硬化が進行しやすくなります。(文献3)

さらに放置すると、プラークが大きくなって血管を狭めたり、剥がれたプラークが血流に乗って脳の血管を詰まらせ、脳梗塞を引き起こす可能性があるため注意が必要です。こうしたリスクを防ぐためには、原因を知り、早期に検査や治療を行うことが大切です。

首の動脈硬化が起こる原因として、主に以下の3つが挙げられます。

- 生活習慣病

- 喫煙

- 加齢

これらの要因によって、プラークの肥大化や血管を狭めるリスクが高まります。首の動脈硬化を正しく理解し、日々の生活習慣を見直すきっかけにしてみてください。

生活習慣病

現代でも問題視されている「高血圧」「脂質異常症」「糖尿病」などの生活習慣病は、いずれも自覚症状が出にくく、気づかないうちに動脈硬化へと進行するリスクがあります。

これらの疾患は、血管に負担やダメージを与えるだけでなく、血中のコレステロール値を上昇させる原因にもなります。その結果、プラークができやすくなり、動脈硬化の発症リスクを高めてしまうのです。

そのため、すでに生活習慣病の診断を受けている方は、専門医のもと、原疾患を適切に治療することが大切です。

なかでも糖尿病は、放置すると腎臓病や緑内障などの合併症を引き起こすおそれがあります。初期段階では症状に気づきにくいケースも多いため、血糖値に不安がある方は早めの対策を心がけましょう。

糖尿病の初期症状や予防法について詳しく知りたい方は、以下のコラムもぜひご覧ください。

喫煙

喫煙は、動脈硬化を進行させる大きなリスク要因です。

タバコに含まれるニコチンやタールなどの有害物質は、血管の内壁を傷つけ、血管を収縮させる作用があります。これにより血流が悪化し、動脈硬化が促進されやすくなるのです。(文献4)

実際に、喫煙者は非喫煙者と比べて動脈硬化の進行が早く、脳梗塞のリスクが高いことも研究で明らかになっています。(文献5)

そのため、動脈硬化の予防には禁煙が有効です。

しかしながら、意思があってもなかなか禁煙ができない方も多くいます。その場合は禁煙外来を利用し、医師のサポートを受けながら禁煙を目指すことをおすすめします。

加齢

年齢もまた、動脈硬化のリスクを高める避けられない要因です。

加齢とともに、コラーゲンやエラスチンといった血管の壁を構成する成分が変化し、弾力性が徐々に失われることで血管が固くなります。(文献6)

加齢による変化は避けられないものの、生活習慣の改善により動脈硬化のリスク予防に取り組むことは可能です。前述のような生活習慣病リスクをできるだけ抑えることで、加齢による血管の老化スピードを緩やかにできます。

今から健康的な生活を心がけ、血管の健康を保つ生活習慣を取り入れましょう。

首の動脈硬化を予防する方法

首の動脈硬化を予防するには、日々の生活習慣を見直すことが大切です。なかでも、今日から意識できる具体的な対策として、次の2つが挙げられます。

- 運動習慣をつける

- 血管プラークを減らす食事を心がける

本章では、これらの習慣を無理なく取り入れるためのポイントをご紹介します。ぜひ日々の生活に取り入れてみてください。

運動習慣をつける

運動は、血圧やコレステロール値、血糖値などの動脈硬化に関わるさまざまなリスク要因に働きかける効果があります。これらを総合的に改善することで、血管への負担が軽減され、動脈硬化の進行を抑えることが期待できます。

日常生活に取り入れやすい有酸素運動としては、次のようなものがおすすめです。

- ウォーキング

- ジョギング

- ラジオ体操

- 階段の上り下り

これらを週2〜3回を目安に行うのが理想です。(文献7)

また、運動する時間を設けられない場合は「1駅分歩く」「外出の際に少し遠回りする」「歩くスピードを少し上げる」など、普段の動作にひと工夫いれるだけでも効果があります。

無理のない範囲で気持ちよく続けられる方法を見つけて、運動習慣を生活の中に取り入れていきましょう。

血管プラークを減らす食事を心がける

動脈硬化は、血管内にプラーク(脂質の塊)がたまることが原因のひとつとされています。

これを防ぐためには、油分の多い食品を控え、野菜を積極的にとるなど「プラークの蓄積を抑える」食生活を意識することが大切です。

動脈硬化予防に効果的な食生活の例として、以下のような点が挙げられます。

【積極的にとりたい食事の工夫】

|

食事の工夫 |

期待される効果 |

主な食品例 |

|---|---|---|

|

食物繊維を多くとる |

コレステロールを吸着し、体外へ排出する |

ごぼう、わかめ、キャベツ |

|

青魚を積極的にとる |

DHA・EPAが血液をサラサラにし、プラークの蓄積を抑える |

サバ、イワシ、サンマ |

【避けたい食品・控えたい習慣】

|

食事の工夫 |

期待される効果 |

主な食品例 |

|---|---|---|

|

飽和脂肪酸・トランス脂肪酸を控える |

悪玉コレステロール(LDL)の増加を防ぐ |

肉の脂身、バター、マーガリン |

|

塩分・糖分を控える |

血圧上昇や血管ダメージのリスクを軽減する |

加工肉、インスタント食品、菓子パン |

これらの食生活を意識すると、血管プラークの蓄積を抑えて動脈硬化のリスクを軽減できます。ぜひ本記事を参考に、毎日の食事を見直してみてください。

また、脳梗塞の再発予防においても、適切な食事管理が大切です。詳しくは、以下の記事で解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。

首の動脈硬化の症状を見逃さず早期に対策をしよう

首の動脈硬化は、初期には自覚症状が少ないものの、進行すると片側の手足のしびれや脱力感、言葉が出づらくなるなどの症状があらわれることがあります。これらの症状は、脳梗塞の前兆である可能性も考えられるため、決して見過ごしてはいけません。

「なんとなく首がドクドクする」「最近よくふらつく」といった軽微な変化も、放置せずセルフチェックを習慣にし、早期に受診するようにしましょう。

脳梗塞は一度発症すると再発リスクが高く、その後は予防的なケアが欠かせません。

当院「リペアセルクリニック」では、再生医療による脳梗塞の再発予防を提供しています。メール相談またはオンラインカウンセリングにて、無料相談を受付中です。気になる方はぜひ、当院までご連絡ください。

\無料相談受付中/

首の動脈硬化の症状に関してよくある質問

首の動脈硬化の症状が出たら何科を受診すべき?

首の動脈硬化の症状があらわれたら、以下の診療科が適しています。

- 循環器内科

- 脳神経外科

- 脳神経内科

現在通院している病院がある場合は、診療科に関わらず、まずはかかりつけ医に相談するのも良いでしょう。また、近隣にこれらの診療科がない場合は、総合病院を受診し、適切な診療科を紹介してもらう方法もあります。

めまい・視力低下・手足のしびれなどの神経症状がある場合は、とくに注意が必要です。症状を放置せず、できるだけ早く受診しましょう。

動脈硬化の初期症状は?

動脈硬化は首だけでなく、全身の血管に影響を及ぼす病気です。しかし、動脈硬化そのものには自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに進行しているケースが多くみられます。

動脈硬化が進行すると、脳梗塞や心筋梗塞など重大な病気を引き起こすおそれがあるため注意が必要です。

脳梗塞や心筋梗塞などの前触れとして、以下のような症状があらわれることがあります。

- 軽いふらつき

- 耳鳴り

- 集中力の低下

ただし、これらの症状は動脈硬化に特有のものではなく、他の原因でも起こりうるため、気になる場合は、医療機関の受診を検討しましょう。

また、血管の状態を調べる検査や、生活習慣病を発見する定期的な健康診断を受けておくことも大切です。自覚症状が少ないからこそ、日ごろの生活習慣を見直しながら、早期発見・早期対策に取り組みましょう。

脳梗塞の前兆についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

参考文献