- 幹細胞治療

- 頚椎椎間板ヘルニア

- 脊椎

- 腰椎椎間板ヘルニア

- 胸椎椎間板ヘルニア

- 再生治療

ヘルニアの再生医療について|治療の選択肢と当院の取り組み

「ヘルニアと診断されたが手術は避けたい」

「手術後も続く痛みやしびれを何とかしたい」

このような悩みを持つ方にとって、ご自身の細胞が持つ治癒能力を利用する再生医療は、新しい治療の選択肢です。

手術・入院を必要とせず身体への負担が少ないため、手術に不安を感じる方や、術後の後遺症にお悩みの方に適しています。

本記事では、ヘルニアに対する再生医療の仕組みや、どのような方が治療の対象となるのかを、当院の具体的な取り組みを交えて詳しく解説します。

なお、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。再生医療について詳しく知りたい方は、ぜひ一度ご登録ください。

目次

ヘルニアに対する再生医療とは

再生医療は、椎間板ヘルニアなどが原因のつらい症状に対する新しい治療の選択肢です。

手術を伴わない治療法で、身体が持つ自然治癒力を利用して、症状の緩和を目指します 。

具体的には、以下の2つの治療法があり、患者様の症状や状態に合わせた方法が選択されます。

- 幹細胞治療:脂肪組織から採取した幹細胞を利用し、損傷した組織の修復を促す治療法

- PRP療法:血液から血小板を抽出し、その働きで炎症を抑え痛みを和らげる治療法

次の項目から、それぞれの治療法がどのような仕組みで症状にアプローチするのかを解説します。

幹細胞治療の仕組み

幹細胞治療は、患者様自身の脂肪組織から採取した幹細胞を活用する再生医療の一つの方法です。

この幹細胞は、さまざまな細胞に変化する能力「分化能」を持ち、過剰な炎症を鎮めたり、自然治癒力を高める働きがあります。

当院「リペアセルクリニック」では、この幹細胞を損傷している患部へ届ける「分化誘導」を行っています。

椎間板ヘルニアでは、神経が長期間圧迫されることで、慢性的な炎症や損傷が起きていることも少なくありません。(文献1)

この神経周辺に幹細胞を直接投与し、痛みの原因となっている炎症を抑え、傷ついた神経の機能的な回復を促します。

手術のように原因を物理的に取り除くのではなく、身体が本来持つ再生能力を高めることで症状の改善を図るのが、この治療法の考え方です。

治療にはご自身の細胞を用いるため、アレルギー反応や拒絶反応のリスクも低いのが特徴です。

PRP療法の仕組み

PRP療法は、患者様自身の血液を活用する再生医療の一つの方法です。

血液を特殊な遠心分離機にかけ、組織の修復を促す働きを持つ血小板の成分だけを濃縮して抽出します。

この血小板を豊富に含んだ血漿成分が、PRP(多血小板血漿)です。

血小板には、炎症を抑える働きを持つ成長因子が多く含まれています。

ヘルニアによる痛みは、神経の圧迫と神経周辺の炎症が主な原因であるため、PRPを痛みの原因となっている患部に直接注射します。

PRPに含まれる成長因子の作用によって神経周辺の炎症を鎮め、つらい痛みを和らげるのが、この治療の目的となります。(文献2)

患者様自身の血液を使用するため、アレルギー反応や拒絶反応が起こるリスクが低い治療法です。

また、採血から治療の実施までが最短30分と短時間で完了し、入院の必要なく日帰りで受けられます。

ヘルニアのどのような症状に用いられるか

再生医療が用いられるのは、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症などが原因で起こる、長引く痛みやしびれといった症状です。

たとえば、腰から足にかけての痛み(坐骨神経痛)に悩んでいるケースや、首から腕に広がるつらいしびれを感じている場合などが挙げられます。

薬やリハビリといった保存療法を続けても症状が十分に改善しない、または痛みが何度もぶり返してしまう場合にも、再生医療は選択肢の一つです。

また、手術でヘルニアによる神経の圧迫を取り除いた後も、後遺症として痛みやしびれが残るケースも少なくありません。

こうした手術後の症状に対しても、神経周辺の慢性的な炎症を抑え、損傷した組織の修復を促すことを目的として再生医療は用いられます。

根本原因へアプローチし、症状の緩和を図る治療法といえます。

ヘルニアで再生医療が適している3つのケース

再生医療は、とくに以下のようなお悩みを持つ方にとって、新しい治療の選択肢となり得ます。

- 持病やご年齢を理由に手術が難しいと診断された方

- ヘルニアの手術を受けたが痛みやしびれが改善されない方

- 身体への負担や後遺症のリスクを考え手術を避けたいと強く希望されている方

再生医療は、身体に優しいアプローチで、こうしたお悩みに応えることを目指します。

当院のヘルニアに対する再生医療の3つの特徴

当院の再生医療には、ヘルニア治療の効果を高め、患者様の安全性を追求するための3つの大きな特徴があります。

- 損傷箇所へ直接アプローチする「脊髄腔内投与」

- 細胞の質を保つ「非冷凍での培養」

- 安全性を高める「自己血液を用いた培養」

続く項目で、これらの特徴を詳しく解説していきます。

特徴1:損傷箇所へ直接アプローチする「脊髄腔内投与」

一般的な幹細胞治療では、腕などから点滴で投与する方法が主流です。

点滴で投与された幹細胞は血液の流れに乗って全身を巡り、その一部が損傷した患部へとたどり着きます。

しかし、この方法では幹細胞が全身に分散してしまうため、患部に到達できる細胞の数が限られてしまう課題がありました。

そこで当院では、ヘルニアで傷ついた神経の周辺(脊髄腔内)へ、注射によって幹細胞を直接届ける脊髄腔内投与を採用しています。

この方法により、より多くの幹細胞を患部に届けることができます。

特徴2:細胞の質を保つ「非冷凍での培養」

幹細胞は、冷凍と解凍の過程で少なからずダメージを受け、質が低下してしまう可能性があります。

そこで当院では、患者様からお預かりした大切な細胞の質を最大限に保つため、一度も冷凍保存しません。

採取した脂肪からすぐに幹細胞を分離し、常に新鮮な状態で培養を開始することで、高い活動率をもった幹細胞の投与を実現しています。

このこだわりが、治療の効果を引き出す上で重要だと考えています。

患者様への負担を減らし、より良い結果を目指すための培養方法です。

特徴3:安全性を高める「自己血液を用いた培養」

幹細胞を培養する際には、栄養源として動物由来の血清が用いられることがあります。

しかし、動物由来の成分は、アレルギー反応や未知の感染症といったリスクを否定できません。

そこで当院では、これらのリスクを徹底的に排除するため、患者様ご自身の血液のみを用いた培養方法を採用しています。

まず、患者様の血液から細胞の成長に必要な成分だけを抽出し、それを使用して幹細胞を育てます。

この自己血液を用いた培養により、アレルギー反応や感染症のリスクは限りなく低く抑えられます。患者様に安心して治療に専念していただくための、当院の徹底した安全管理の一環です。

ヘルニアの症状や再生医療に関するご相談・ご質問は、お気軽にお電話ください。専門のスタッフが丁寧にお答えします。

\無料相談受付中/

ヘルニアの再生医療における治療の流れとリスク

再生医療を受ける際の具体的な流れと、事前に知っておくべきリスクや副作用についてご説明します。

治療は、まず専門医によるカウンセリングで治療への理解を深めることから始まります。

その後、細胞の採取、培養を経て実際の投与へと進みますので、治療期間や注意点などを事前に把握しておくことが大切です。

ここからは、治療の具体的な流れをステップごとに解説します。

初診から治療までの流れ

治療は、まず専門医によるカウンセリングから始まります。

現在の症状やMRIなどの検査結果を詳しく確認し、再生医療が適しているかを慎重に判断します。

治療の実施が決まれば、次にお腹からごく少量の脂肪を採取します。

その脂肪から幹細胞を取り出して専門の培養施設へ送り、約1カ月の時間をかけて細胞を培養し、数を増やします。

最後に、培養した幹細胞を患部へ注射で投与すれば治療は完了です。

治療後は、経過を観察するために通院が必要になる場合があります。

治療期間と通院について

幹細胞治療では、細胞を培養するための期間が必要となるため、治療全体の期間は1カ月以上が目安です。

まず初診日にカウンセリングと脂肪の採取を行い、その後、専門の施設で約1カ月かけて幹細胞を培養します。

培養が完了したら、幹細胞を投与するため再度ご来院いただく流れとなり、通院は最低でも2回以上必要です。

治療が完了した後も、症状の経過を観察するために定期的な通院をお願いする場合があります。

一方、PRP療法の場合は採血から投与までが1日で完了するため、入院の必要なく日帰りでの治療が可能です。

ご自身の症状やライフスタイルに合わせた治療計画を、医師と一緒に立てていきましょう。

考えられるリスクや副作用

再生医療は、ご自身の細胞や血液を用いるため安全性を重視した治療法ですが、どのような医療行為にもリスクや副作用の可能性はゼロではありません。

脂肪を採取する際や、幹細胞を投与する注射の際に痛みを感じることがあります。

また、治療後数日間は処置した箇所に腫れや赤み、内出血が見られる場合がありますが、これらの症状は一時的で、多くは時間の経過とともに自然に治まります。

ご自身の細胞を使う治療の大きな利点は、アレルギーや拒絶反応の心配がほとんどないことです。(文献3)

治療を開始する前には、担当の医師が考えられるリスクについて丁寧に説明しますので、ご不安な点がなくなるまで、しっかりとご相談ください。

ヘルニアの再生医療における症例紹介

当院では、ヘルニアや脊柱管狭窄症に対する幹細胞治療の実績が数多くあります。ここでは、実際に治療を受けられた方の症例をご紹介します。

腰椎椎間板ヘルニアの症例

1年前からの腰痛と右足の痛み・しびれに対し手術を勧められましたが、入院や麻酔への不安から手術以外の治療法を希望され幹細胞治療を選択された方の症例です。

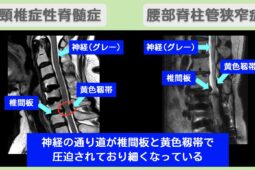

頚椎椎間板ヘルニアの症例

7年前に頚椎症性脊髄症の手術を受けたものの症状が改善せず、手のしびれの悪化を防ぎたい思いで幹細胞治療を選択された方の症例です。

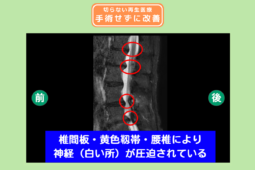

脊柱管狭窄症の症例

10年以上続く腰椎脊柱管狭窄症の痛みとしびれにお悩みで、手術を避けたい思いから幹細胞治療を受けられた方の症例です。

まとめ|ヘルニアの種類と再生医療の適応について

本記事では、ヘルニアの症状に対する再生医療の仕組みや特徴について解説しました。

手術を避けたいと考えている方や、手術後の後遺症に悩んでいる方にとって、再生医療は有効な選択肢の一つとなり得ます。

ご自身の細胞が持つ治癒能力を活かすこの治療法は、身体への負担が少ない大きな利点があるからです。

もちろん、すべての症状に適応となるわけではありませんが、これまで改善が難しかった症状への新しいアプローチとして期待されています。

ご自身の症状が再生医療の対象となるか、まずは一度、当院「リペアセルクリニック」へお気軽にご相談ください。

\無料相談受付中/

ヘルニアの再生医療に関するよくある質問

治療に痛みはありますか?

治療に伴う痛みは、主に脂肪を採取する際と幹細胞を投与する際の2つの場面で考えられます。

脂肪の採取は局所麻酔を使用して丁寧に行うため、処置中に強い痛みを感じることはほとんどありません。

幹細胞の投与も注射で行うため痛みは軽度で、通常の採血や点滴と同じくらいの感覚とお考えください。

再生医療に公的医療保険は適用されますか?

現在、ヘルニアに対する再生医療は公的医療保険の適用外であり、自由診療となります。

費用に関する詳細は、カウンセリングの際に医師へお尋ねください。

誰でも治療を受けられますか?

再生医療は身体への負担が少ない治療法ですが、悪性腫瘍の治療中の方や重い感染症をお持ちの方など、すべての方に適応となるわけではありません。

治療が受けられるかどうかは、現在の症状やこれまでの治療歴などを基にした専門医による診察と判断が不可欠です。

まずは一度、専門のクリニックへご相談ください。

参考文献

(文献1)

椎間板ヘルニア – 08. 骨、関節、筋肉の病気

(文献2)

多血小板血漿(PRP) | 再生医療ポータル