- 脊椎

- 頚椎症性脊髄症

頚椎症性脊髄症の手術成功率は?手術の効果や注意点を解説

「頚椎症性脊髄症の手術成功率はどのくらい?」

医師から手術が必要といわれ、上記のような不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

結論、頚椎症性脊髄症の手術成功率は約50~80%といわれていますが、手術のタイミング、年齢、症状の進行度によって結果は大きく変わります。

成功率や術後の後遺症リスクから手術はできるだけ避けたいという方も少なくありません。

そんな方には、手術せずに損傷した神経の根治を目指せる再生医療による治療も選択肢の一つです。

\手術ぜずに治療できる再生医療とは/

再生医療は、損傷した神経に対してアプローチできる治療法で、頚椎症性脊髄症による痛みやしびれの根本的な改善が期待できます。

【こんな方は再生医療をご検討ください】

- 頚椎症性脊髄症を手術せずに治したい

- 手術を受けたけど後遺症に悩まされている

- 現在受けている治療で期待した効果が得られていない

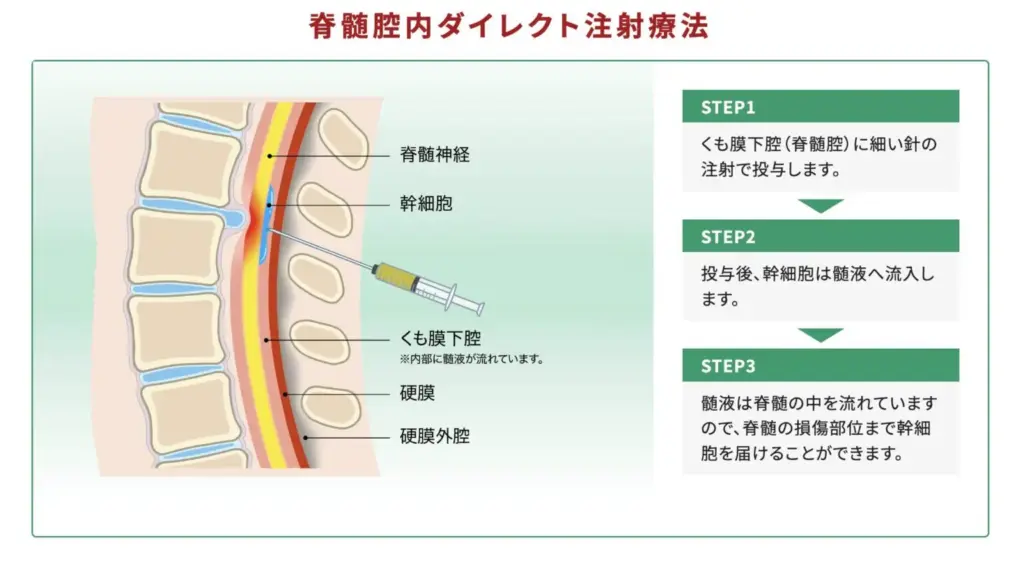

当院リペアセルクリニックの「脊髄腔内ダイレクト注射療法」は、従来の点滴では届きにくかった損傷部位へ幹細胞を直接届ける治療法で、神経損傷による痛みやしびれに対しても高い治療効果が期待されます。

具体的な治療法については、当院(リペアセルクリニック)で無料カウンセリングを行っておりますので、ぜひご相談ください。

▼損傷した神経の改善が期待できる再生医療について無料相談!

>>(こちらをクリックして)今すぐ電話してみる

以下の動画では、実際に再生医療を受け、頚椎症性脊髄症に悩まれていた患者様の事例を紹介しています。

目次

頚椎症性脊髄症の手術成功率は?

頚椎症性脊髄症の手術で症状が改善する割合は、49.4%~79.2%です。(文献1)

この数値は、日本整形外科学会が定めた、症状の程度や治療効果を評価する「JOAスコア」によるものです。

およそ50%以上の人が手術によって症状が改善されています。ただし、手術するタイミングによっては症状があまり改善されない場合もあります。

症状が悪化して歩けない状態の場合、手術をしても症状が改善しないことがあります。また、手術による合併症や後遺症のリスクもまったくないわけではありません。

医師と相談し、手術するメリットとデメリットを十分に理解して判断することが重要です。

>>手術せずに神経損傷を治療できる再生医療に関する詳細はこちら

頚椎症性脊髄症の手術の種類と内容

頚椎症性脊髄症の症状が軽度〜中程度の場合、頚椎カラーや痛み止め薬などを用いて症状を緩和する保存療法で治療を進めます。

しかし、数カ月経っても症状が改善されない場合や、手足のしびれや運動障害が酷くなった場合には手術療法が検討されます。

手術方法は主に、首の前方から手術をする「前方除圧固定術」と首の後ろから患部の手術をする「後方除圧術」の2通りです。

それぞれの手術方法について詳しく紹介します。

前方除圧固定術

前方除圧固定術は、脊髄を圧迫する原因を首の前から取り除き、隙間ができた部分をチタン製のケージや人工骨、プレートなどを用いて固定する方法です。

圧迫要因が前方に近い場合や、圧迫されている範囲が比較的少ない場合この手術が適用されます。

頚椎の変形に関する疾患では一般的に広く用いられる手術方法である一方、手術の難易度が高い点が特徴です。

起こりうる合併症として、移植骨の沈下や隣接椎間障害が挙げられます。

後方除圧術(椎弓形成術)

後方除圧術(椎弓形成術)は背中側から頚椎に侵入し、圧迫要因を取り除く手術です。

人工骨などを用いて脊柱管を広げ、脊髄の圧迫を和らげます。

手術範囲が広い場合に後方除圧術が適用されることが多いです。

後方除圧術で見られる合併症としては移植骨の沈下、隣接椎間障害のほか、腕や肩に麻痺が見られることがあります。

頚椎症性脊髄症の手術をすべきタイミング

頚椎症性脊髄症は、手術するタイミングが重要です。

決め手となるのは、患者様本人の「年齢」と「症状の進行度」です。

それぞれ適したタイミングはいつなのか解説します。

年齢

高齢の患者とそうではない患者の手術後の改善率を比較すると、高齢の患者のほうが改善率は低かったという結果も出ています。(文献2)

高齢者は手術前の時点で症状が既に重くなっていることが多く、病気の進行度を示すJOAスコア(症状の重さを数値で表したもの)が低い状態から治療を始めることになります。これが改善率の低さにつながっています。

そのため、高齢の方が手術を受ける場合は、歩行障害などの症状が完全には改善せず、ある程度残ってしまう可能性があることを理解しておく必要があります。

このことから、手術を検討する場合は、できるだけ若いうちに決断することが重要です。

症状の進行度

頚椎症性脊髄症の手術を検討しているのであれば、歩行ができるうちに手術を受けましょう。症状が進行し重症化してしまうと、手術をしても効果が得られない可能性があります。

頚椎症性脊髄症が重症化すると、足をひきずるなどの歩行障害、ボタンを留めるなどの細かい動作がやりづらくなる巧緻運動障害(こうちうんどうしょうがい)などが起こります。

さらに、歩けなくなり身体を動かさなくなると、足の筋肉が衰えてしまいます。衰えた状態から再び筋肉を増やし、歩行ができるまで回復を目指すのは困難です。

そのため、手術を検討しているのであれば、歩行ができるうちに受けた法が良いと考えられます。医師とよく相談の上で決めましょう。

>>手術せずに神経損傷を治療できる再生医療に関する詳細はこちら

頚椎症性脊髄症手術後の経過とリハビリ

手術後の入院期間はおよそ2〜4週間ほどです。術後は頚椎カラーで首を固定する場合もあります。

手術によって脊髄の圧迫は改善されますが、それだけで治療が完了するわけではありません。

手足のしびれや運動障害によって身体をあまり動かせていないと、日常生活を送るために必要な筋肉が衰えてしまいます。

そのため、手術後は歩行訓練や筋力トレーニングなどのリハビリテーションをします。

手術をしたから大丈夫と油断すると、症状が悪化してしまうこともあります。頚椎に負担がかからないよう、普段の生活の中でも工夫が必要です。

- 寝る際にはうつぶせ寝や横向きで寝ない。

- 長時間上向きや下向きになる姿勢をとらない。

- 読書やテレビ、スマートフォンの使用時は長時間熱中してしまうことがあるため、意識的に休憩を取る。

これらの点を心がけ、症状の回復を目指しましょう。

頚椎症性脊髄症手術後に発生する可能性がある後遺症

頚椎症性脊髄症の手術後、軸性疼痛と呼ばれる首から肩にかけての痛みが強くなってしまう症状や、手足の痺れ、膝関節の可動が悪くなるといった後遺症が見られることがあります。

手術方法によっても、それぞれ異なる合併症のリスクがあります。

前方除圧固定術で手術をした場合、手術時に気道を損傷することがごくまれにあります。

そのほか合併症として嚥下障害や急性的な上気道障害を起こすこともありますが、大半の場合は一過性です。

後方除圧術で手術をした場合は、脊椎が通常よりも後ろに弯曲してしまう「後弯変形」が見られることがあります。

これらのリスクについても事前に医師とよく相談し、十分に理解した上で手術を検討することが大切です。

>>手術せずに神経損傷を治療できる再生医療に関する詳細はこちら

頚椎症性脊髄症に対する治療の一つ「再生医療」とは

再生医療は患者様の細胞や血液を用いて、損傷した神経の再生・修復を促す技術です。

従来の治療では、手術によって神経の圧迫を取り除くことで痛みやしびれの改善を目指していましたが、近年では「再生医療」が注目されています。

また、患者様の細胞や血液のみを使うため、アレルギー反応や拒絶反応が少ない治療法です。

\こんな方は再生医療をご検討ください/

- 頚椎症性脊髄症を手術せずに治したい

- 手術を受けたけど後遺症に悩まされている

- 頚椎症性脊髄症による痛みやしびれを早く治したい

- 現在受けている治療で期待した効果が得られていない

また、当院リペアセルクリニックの「脊髄腔内ダイレクト注射療法」は、従来の点滴では届きにくかった損傷部位へ幹細胞を直接届ける治療法で、神経損傷による痛みやしびれに対しても高い治療効果が期待されます。

具体的な治療法については、当院(リペアセルクリニック)で無料カウンセリングを行っておりますので、ぜひご相談ください。

▼損傷した神経の改善が期待できる再生医療について無料相談!

>>(こちらをクリックして)今すぐ電話してみる

頚椎症性脊髄症に対する再生医療については、以下の症例もご覧ください。

まとめ|頚椎症性脊髄症の手術成功率は50〜80%!手術を受けるタイミングが重要

頚椎症性脊髄症の手術が成功する確率は、約50%〜80%です。

患者さまの年齢や症状の進行度、手術を受けるタイミングによって改善率が変わる可能性があります。

また、手足のしびれや関節の可動域が下がるといった手術によるリスクも理解しておくことが重要です。

近年の治療では、頚椎症性脊髄症を手術せずに治療できる再生医療も選択肢の一つです。

再生医療は、患者さま自身の細胞や血液を用いて人間の持つ自然治癒力を向上させることで、頚椎症性脊髄症の改善が期待できる可能性があります。

\こんな方は再生医療をご検討ください/

- 頚椎症性脊髄症を手術せずに治したい

- 手術を受けたけれど後遺症に悩まされている

- 頚椎症性脊髄症による痛みやしびれを早く治したい

- 現在受けている治療で期待した効果が得られていない

また、当院リペアセルクリニックでは、従来の点滴で届きにくかった損傷部位へ幹細胞を直接届ける「脊髄腔内ダイレクト注射療法」によって、神経損傷による痛みやしびれに対しても高い治療効果が期待されます。

「具体的な治療法を知りたい」「手術せずに治療したい」という方は、ぜひ当院リペアセルクリニックにご相談ください。

▼頚椎症性脊髄症を手術せずに治療したい方はご連絡ください!

>>(こちらをクリックして)今すぐ電話してみる

参考文献