- 脊椎

- 脊椎、その他疾患

後縦靭帯骨化症は寝たきりになる?進行を抑える3つの方法を解説

「後縦靭帯骨化症は進行すると寝たきりになるってほんと?」

「進行させないためにはどうすれば良い?」

後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこつかしょう)は、骨化自体の急激な進行は少ないです。しかし、脊椎に強いショックを受けると急激に症状が進行して、寝たきりになるリスクがあります。

本記事では、後縦靭帯骨化症の寝たきりになるリスクをはじめとして、以下を解説します。

寝たきりになるリスクを下げるための方法や注意点を理解するために役立ててください。

当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。

再生医療について詳しく知りたい方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。

目次

後縦靭帯骨化症の寝たきりになるリスクについて

後縦靭帯骨化症は、骨化が進行すると立った状態を維持するのが難しくなり、寝たきりになるリスクがあります。

骨化が背骨の管(脊柱管)の60%を超えて狭くなると、ほぼすべての方に脊髄障害が現れます。(文献1)脊髄障害とは、体の脱力や感覚障害など寝たきりにつながる症状が現れる状態のことです。

進行している後縦靭帯骨化症は、放置しても自然に良くなることは期待できません。そのため、適切なタイミングで手術を行うことが重要です。

また、脊椎に強いショックを受けると、四肢麻痺(ししまひ:両手足が自由に動かなくなること)を引き起こして寝たきりになることも。些細な動作でも症状が進行する恐れがあるため、首の動きには十分な注意が必要です。

後縦靭帯骨化症の悪化を示す症状

後縦靭帯骨化症の初期症状は、肩から手先までのしびれや痛み、首の痛みなどです。

進行すると以下のような症状が現れます。

- 股関節から足先にかけてしびれや痛みが現れる

- 触られている感覚や痛みを感じにくくなる

- 筋力が低下する

- 腱の反射異常が現れる

- 手足がこわばったり突っ張ったりして思うように動かせなくなる

さらに麻痺症状が進行すると、排便や排尿のコントロールが難しくなります。

後縦靭帯骨化症の進行を抑える3つの方法

後縦靭帯骨化症の進行を抑える3つの方法は以下の通りです。

それぞれの詳細を解説します。

1.転倒や外傷のリスクを下げる

転倒や外傷は、症状を急激に悪化させる可能性があるため注意が必要です。とくに高齢者は、転倒による外傷が寝たきりの原因となることが多いです。飲酒は、軽度の運動障害を表出させて転倒リスクを高めます。飲酒による転倒は、首に大きな外力を与える恐れがあるため十分な注意が必要です。(文献2)

以下のような工夫を行い転倒予防に努めることが大切です。

- 自宅に手すりを設置する

- スロープなどを取り付けて段差を無くす

- 杖やシルバーカーを活用する

自転車やバイク、車などの転倒と事故のリスクのある乗り物の利用のほか、相撲、ラグビー、レスリングなど首に強く負担をかけるスポーツは避けたほうが良いでしょう。

2.糖尿病や肥満を改善する

後縦靭帯骨化症の発症のしやすさと生活習慣病には関連性があります。実際に広い範囲で骨化が見られている若年発症の後縦靭帯骨化症の方は、肥満や糖尿病、高血圧、脂質異常症を併存している割合が高いです。

とくに重度肥満(BMI40以上)は、後縦靭帯骨化症の進行に強く関連していると報告があります。(文献3)後縦靭帯骨化症を進行させないためにも、適切な治療を受けながら生活習慣を見直し、肥満や糖尿病等の改善に努めることが大切です。運動により肥満改善を目指す場合は、どのような内容が良いか医師やリハビリスタッフに相談してください。

3.リハビリテーションを行う

適切なリハビリテーションを実施すれば、運動能力が回復する可能性があります。実際に歩行ができなかった患者様がサイドケイン(先端が3〜4つに分かれた歩行器のような杖)で、60m歩行できるようになった症例もあります。(文献4)

ただし、医師やリハビリスタッフの指示に基づいた適切なリハビリテーションを行う必要があり、効果も人それぞれです。自己判断によるリハビリテーションは、病状を悪化させる恐れがあるため、運動内容は医師やリハビリスタッフに相談してください。

後縦靭帯骨化症の日常生活における2つの注意点

後縦靭帯骨化症における2つの注意点は以下の通りです。

それぞれの詳細を解説します。

1.首を大きく後ろに反らさない

首を過度に反らす動作は、神経症状を悪化させる恐れがあります。例えば、以下のような場合の首の動きには注意が必要です。

- 肩こりがあっても首をぐりぐり回さない

- 理髪店の顔剃りや美容室の洗髪、歯医者での治療で首を反らし過ぎない

ストレッチ等も医師やリハビリスタッフの指示に従って行ってください。

2.自己判断でマッサージを受けない

整体やカイロプラクティスなどを自己判断で受けるのは避けてください。首に強い刺激を加えるマッサージは、神経症状を悪化させる恐れがあるためです。

神経圧迫による症状を伴わない首や背中の痛みに対しては、あんまや鍼灸、マッサージなどが有効なことがあります。しかし、施術により首を過度に反らす危険性があるため、専門医の指示のもとで行うべきです。

後縦靭帯骨化症の治療方法

後縦靭帯骨化症の主な治療方法には、保存療法と手術療法があります。ここからは、それぞれの治療方法を詳しく解説します。

保存療法

病状が進行していない軽度の場合は、外固定装具や薬物療法による保存療法を行います。外固定装具の着用の目的は、首の安静を保つことによる神経の保護です。

自覚症状に対しては、痛みや筋肉のこわばりを和らげる薬で対応します。病状が進行して、手の動かしにくさや歩行困難、排尿・排便の障害などの症状が現れ始めたら、手術を検討しなければなりません。

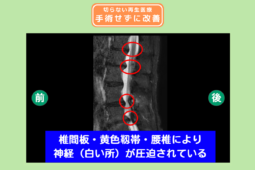

手術療法

病状が重度である場合は手術を行います。手術は、骨化の状態や部位に応じたさまざまな方法があります。

主な手術方法である前方法と後方法の詳細は以下の通りです。

| 手術療法 | 詳細 |

|---|---|

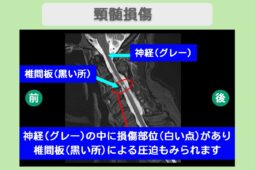

| 前方法 | 頚椎の神経圧迫を改善するために、骨化部位を摘出して、その部位を自分の骨で固定する方法。 |

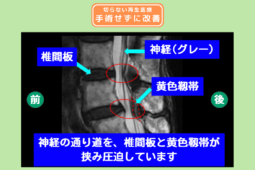

| 後方法 | 骨化の部位はそのままにして、神経が通っている脊柱管を広げて圧迫を軽減させる方法。 |

一般的には後方法が選択されます。骨化が大きい場合や頚椎の並びが良くない場合は、前方法も選択肢になります。(文献5)

再生医療

後縦靭帯骨化症に対しては、再生医療という治療選択肢もあります。

再生医療の幹細胞治療では、患者様自身から幹細胞を採取・培養して、注射にて患部に投与します。患者様の幹細胞を使用するため、副作用のリスクが低いのが特徴です。

後縦靭帯骨化症に対する再生医療については、以下の記事でも紹介しているので、合わせてご覧ください。

後縦靭帯骨化症の予後

後縦靭帯骨化症は骨化が急速に進行することは少なく、神経症状も必ずしも進行性とは限りません。とはいえ、症状が現れていなくても、定期的な画像検査により経過を見ることは重要です。

また、手術により神経症状が改善しても、術後数年から10年あたりに同じ部位または他の部位の骨化が進行して、神経症状が現れることがあります。(文献5)そのため、後縦靭帯骨化症は手術した場合でも、生涯にわたって定期的な画像検査を受けることを推奨します。

まとめ|急激な進行を予防するためにも転倒や外傷に注意しよう

後縦靭帯骨化症は、転倒や外傷により急激に症状が悪化し、寝たきりになるリスクがあります。そのため、日常生活における転倒や外傷のリスクを可能なかぎり下げる必要があります。首を「過度に反らす」「グリグリ回す」ことも避けてください。

また、糖尿病や肥満など、後縦靭帯骨化症を進行させる要因になる生活習慣病を改善することも大切です。症状が進行している場合は、適切なリハビリテーションが有効な場合があります。医師やリハビリスタッフの指示のもとで進めましょう。

近年では、後縦靭帯骨化症による症状の改善のために、再生医療が活用されています。後縦靭帯骨化症の再生医療は、当院「リペアセルクリニック」でも行っているため、症状でお悩みの方はお気軽にお問合せください。

(文献1)

後縦靱帯骨化症(OPLL)(指定難病69)概要診断基準等|難病情報センター

(文献2)

後縦靱帯骨化症(OPLL)(指定難病69)よくある質問|難病情報センター

(文献3)

脊柱後縦靭帯骨化症における肥満に関連する因子の検討|厚生労働省科学研究成果データベース