- その他、整形外科疾患

脊髄腫瘍で歩けない?歩行障害になる原因や回復の可能性について解説!

「最近、足に力が入らない」「歩くときにふらつく」そんな症状が続き、病院で脊髄腫瘍と診断された方もいるかもしれません。

脊髄腫瘍で歩けなくなる可能性はあります。

この記事では、脊髄腫瘍によって歩けなくなる原因や、その後の治療・歩行機能回復の見通しについてわかりやすく解説します。

また、脊髄腫瘍に対しては、再生医療も治療選択肢の一つです。

患者様ご自身の細胞を活用し、損傷した神経や組織の修復を促す治療であり、多くの場合は入院を必要とせず通院で実施可能なため、体への負担が少ないとされています。

\こんな方は再生医療をご検討ください/

脊髄腫瘍のお悩みを今すぐ解消したい・再生医療に興味がある方は、当院「リペアセルクリニック」の電話相談までお問い合わせください。

実際の症例については以下の動画でも解説していますので、ぜひ参考にしてください。

目次

【結論】脊髄腫瘍で歩けなくなる可能性はある

脊髄腫瘍は、脊髄や周辺の神経・血管を圧迫し、歩けなくなる可能性があります。

脊髄腫瘍によって歩けなくなる過程は次のとおりです。

- 背骨(脊柱)内の脊髄に腫瘍ができ、徐々に大きくなる

- 腫瘍が脊髄やその周囲の血管を圧迫し、神経の電気信号や血流が遮断される

- 筋肉に指令が届きにくくなり、脚の力が入らない・しびれるなどの初期症状が現れる

- 腫瘍の増大や出血、骨折を起こすと、急激に麻痺が進行する場合がある

首・胸・腰といった発生部位によって症状の出方は異なりますが、放置すればするほど症状は進行しやすく、回復が難しくなる傾向にあります。

歩きづらさやしびれ、ふらつきといった症状が続く場合は、医療機関を受診し適切な治療を受けましょう。

脊髄腫瘍の歩行回復の可能性

脊髄腫瘍によって歩けなくなっても、手術後に歩行機能が回復する可能性はあります。

国立病院機構整形外科の研究によると、脊髄内の腫瘍を手術で切除した患者の84.6%がサポートなしで歩けるようになったという報告もありました。(文献1)

腫瘍が神経を圧迫すると歩けなくなることがありますが、原因を取り除けば再び歩ける可能性があります。

しかし、以下のようなケースでは、歩行の回復が難しい傾向にあるため注意が必要です。

- 腫瘍の発見が遅れ、長期間ベッド上での生活を送っていた方

- 高齢で神経や筋力の回復力が低下している方

脊髄腫瘍で歩けなくなる症状は、早期の発見と治療で回復の可能性が高まります。歩行に不安がある場合は、ひとりで抱え込まず脊椎や脳神経の専門医に相談しましょう。

脊髄腫瘍の症状|しびれや歩行障害

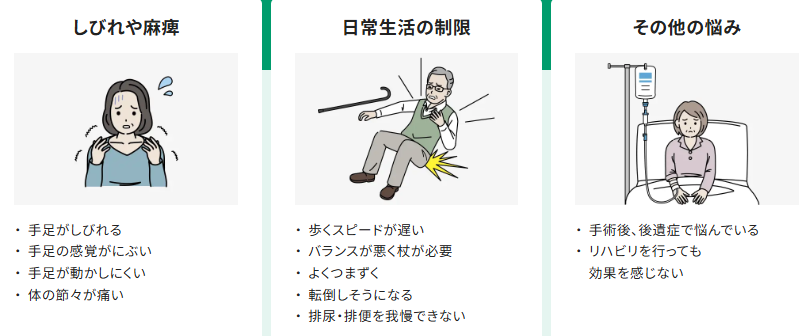

腫瘍ができた部位によって異なりますが、脊髄腫瘍の主な症状はしびれや筋力の低下、歩行のふらつきです。

一般的には手足の違和感や痛み、しびれといった軽度の神経症状から始まり、徐々に感覚障害や筋力の低下が進行します。放置すると歩くのが難しくなり、転倒を繰り返すようになる場合もあります。

脊髄腫瘍の症状は加齢による神経の衰えや腰痛と誤解されやすいため、注意が必要です。

腫瘍の発生部位ごとの主な症状と歩行への影響は、以下の通りです。

| 発生部位 | 主な症状 | 歩行への影響 |

|---|---|---|

| 頸髄(首) |

|

|

| 胸髄(胸) |

|

|

| 腰髄(腰) |

|

|

また、以下の症状がみられる場合は、脳神経外科や整形外科を受診しましょう。

- 首や腰、背中の痛みが長く続く

- 温度の感覚が鈍くなる

- 歩きにくい

症状に気づいた段階で専門医に相談できれば、進行を抑える可能性が高まります。

しかし「手術は成功したのに、しびれが取れない」「リハビリを続けているが、思うように改善しない」といった、治療後の後遺症や神経障害に対して、幹細胞を用いた再生医療が新たな治療の選択肢として注目されています。

【こんな方は再生医療をご検討ください】

- 脊髄腫瘍の手術後も神経症状が残っている方

- 手足のしびれや感覚障害が改善しない方

- 歩行のふらつきや転倒の不安がある方

- リハビリを続けているが効果を感じない方

- 手術は避けたいが症状を改善したい方再生医療

脊髄腫瘍治療後の後遺症や神経障害でお困りの方、再生医療について詳しく知りたい方は、ぜひ一度当院(リペアセルクリニック)へご相談ください。

脊髄腫瘍の治療法

脊髄腫瘍によって歩けない場合の一般的な治療法は、以下の通りです。

腫瘍を取り除き神経の圧迫を緩和できれば、症状の改善が期待できます。

手術を伴わない再生医療という新しい治療法も選択肢の一つとして紹介します。

外科的手術

脊髄腫瘍の外科的手術は、神経を圧迫している腫瘍を直接取り除く治療法です。良性腫瘍や、症状が進行しているケースでは第一選択となります。

以下は、手術のおおまかな手順の一例です。

- 全身麻酔をかける

- 顕微鏡で神経や腫瘍を確認しながら腫瘍を少しずつ摘出

- 背骨が不安定な場合は金属や人工骨で固定

- 術後は経過観察とリハビリを実施

良性腫瘍の場合、腫瘍が完全に摘出できれば再発の可能性はほとんどありません。一方で、腫瘍がすべて取り切れなかったり、再発のリスクがあったりする場合は、放射線などの治療を追加で行うこともあります。

入院期間は一般的に2〜3週間程度が目安で、術後にはリハビリが必要です。

脊髄腫瘍の外科的手術は、腫瘍を取り除くことで神経の働きが回復し、しびれや歩けない状態の改善が期待できます。しかし、脊髄を損傷するリスクもあるため、治療方針は医師と十分に相談しましょう。

放射線療法

脊髄腫瘍の放射線療法は、手術で取りきれなかった腫瘍や、切除が難しい部位に対して体の外から放射線を照射して、腫瘍細胞の弱体化や縮小を目指します。

脊髄腫瘍の放射線療法は、以下の副作用がみられることがあります。

- 疲労感

- 食欲不振

- 白血球や赤血球の減少など

そのため、治療中は体調管理や定期的な検査が欠かせません。腫瘍の種類や部位によって効果に差があるため、医師と相談して治療計画を立てましょう。

投薬治療

脊髄腫瘍に対する投薬治療は、痛みや麻痺、排尿障害などの症状を和らげるための対症療法や、手術・放射線と組み合わせる補助療法として行われます。

腫瘍の種類や症状の程度に応じて、主に以下のような薬が使われます。

| 薬の名前 | 使用する場面 |

|---|---|

| コルチコステロイド |

|

| 痛み止め |

|

| 排尿しにくさを改善する薬 | 排尿コントロールが難しいとき |

| 抗がん剤(化学療法) |

|

投薬治療には副作用のリスクも伴うため、定期的な検査が必要です。医師と相談しながら、症状や体調に合った薬を選びましょう。

再生医療

再生医療は、脊髄腫瘍による歩きにくさに対する治療の選択肢の一つです。

自身の細胞や血液を用いて、損傷した神経や組織にアプローチします。多くの場合、手術を伴わず通院で治療が可能なため、体への負担が少ないのも特徴です。

以下のお悩みを抱えている方は、再生医療による治療も選択肢としてご検討ください。

- 脊髄腫瘍で歩けないことに不安を抱えている

- 手術以外の治療法を探している

- 長期の入院が難しい

- リハビリの効果が十分に感じられない

- 手術後のしびれや痛みに悩んでいる

当院「リペアセルクリニック」では、再生医療による治療に対応しています。治療に関するご不安やご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

脊髄腫瘍のリハビリ

脊髄腫瘍の治療では、手術や放射線治療と並行して行うリハビリが重要です。

主なリハビリの流れは、以下の通りです。

| 時期の目安 | 主なリハビリ内容 |

|---|---|

| 術後すぐ~2週間程度 |

|

| 症状が安定し、訓練が可能になったら |

|

| 手術後半年以降 | 残った機能の維持と強化を継続する |

神経の損傷や圧迫によって低下した運動機能・感覚機能を取り戻すために、手術後できるだけ早い段階からリハビリが開始されます。

歩けるようになるためには、単に筋力を鍛えるだけでなく足やつま先が今どこにあるかを感じ取る感覚を取り戻すことも重要です。胸部の背骨にできた脊椎腫瘍の手術を受けた方では、この感覚が足の親指で低下していると、術後に歩けるようになるまで時間がかかるという報告があります。(文献2)

退院後も、外来・訪問・通所リハビリなどを活用して、残存機能の維持と強化を継続しましょう。医師やリハビリスタッフと相談しながら、無理のないプランを立てることが大切です。

脊髄腫瘍で歩けないことにお悩みの方は当院へご相談ください

歩こうとしたときのふらつきや脚に力が入らない感覚は、脊髄腫瘍が神経を圧迫している可能性があります。

脊髄腫瘍が進行すると、歩けない・立てないなど日常生活に影響を及ぼす状態につながるため、早期の受診が重要です。

脊髄腫瘍は、手術や放射線治療によって歩けるようになる場合があります。

また、再生医療も、脊髄腫瘍に対する治療法のひとつです。

再生医療は、患者様自身から採取・培養した幹細胞を利用する治療法です。手術や入院が不要なため、手術のリスクを避けたい方、長期入院が難しい方は、一度ご検討ください。

当院「リペアセルクリニック」では、患者様一人ひとりの状態に応じた治療計画を提案し、十分な説明とご相談の上で治療を進めております。

再生医療による治療に興味がある方は、お気軽にご相談ください。

脊髄腫瘍で歩けない方からよくある質問

脊髄腫瘍とはどんな病気ですか?

脊髄腫瘍とは、背骨の中を通る脊髄と呼ばれる神経の周囲に腫瘍ができ、神経を圧迫する病気です。発生部位や性質によって良性・悪性に分かれ、治療法も異なります。

脊髄腫瘍の発生場所や特徴は、以下の通りです。

| 場所 | 主な発生源 | 特徴 | 治療の考え方 |

|---|---|---|---|

| 硬膜外(骨と脊髄の外側) | ほかの臓器からの転移が最多 | 骨を壊しながら大きくなり、神経を強く圧迫 | 手術+放射線・薬でコントロール |

| 硬膜内髄外(脊髄の内側、脊髄の外) | 神経の膜や鞘からできる良性腫瘍 | 大きくなるまで無症状のこともある | 小さければ経過観察、大きければ手術 |

| 硬膜内髄内(脊髄そのもの) | 脊髄内部の細胞 | 悪性が多く進行が速い | 早期に手術・放射線を検討 |

腫瘍が大きくなると、背中や手足の痛み・しびれ、力の入りにくさが出現し、放置すると歩けなくなったり排尿が難しくなったりすることもあります。

症状が軽いうちにMRIなどの精密検査を受け、専門医と治療方針を相談しましょう。

脊髄腫瘍の診断・検査方法は?

脊髄腫瘍の診断では、痛みやしびれ、ふらつき、筋力低下、排尿・排便障害といった神経症状を確認します。

さらに、腫瘍の有無や位置を特定するために、必要に応じて以下のような検査を行います。

| 検査名 | 検査内容 | 実施の目的 |

|---|---|---|

| MRI | トンネル状の装置を使用し身体の断面を画像化する | 神経や腫瘍の形・位置・血流を詳細に確認 |

| CT | レントゲンと同じX線を照射し、断面の画像を作成する | 骨の破壊や変形の有無を確認 |

| 電気生理検査 | 筋肉に細い針を刺して筋肉の収縮を調べる | ヘルニアとの鑑別・神経伝導の状態を確認 |

| 生検 | 細い針を刺して腫瘍の組織を採り顕微鏡で調べる | 良性・悪性の確認や種類を確定 |

なお、脊髄腫瘍の確定診断には画像検査が不可欠です。

脊髄腫瘍の原因は?

脊髄腫瘍のはっきりとした原因は、まだ明らかになっていません。

原因として考えられている要因には、以下のようなものがあります。

- 体内の細胞がなんらかの理由で異常増殖する

- 肺がんや乳がんなど他の臓器からの転移

また、ストレスが免疫力や自律神経に影響を与えることで、症状の悪化や体調不良を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。

脊髄腫瘍の予後は?

脊髄腫瘍の予後は、腫瘍の種類によって大きく異なります。

腫瘍の種類と生存率について、253人を対象とした研究では以下のような結果が報告されています。(文献3)

| 腫瘍の種類 | 上衣腫瘍 | 血管芽腫 | 星状細胞腫瘍 |

| 特徴 |

|

|

|

| 5年後の生存率 | 86.7% | 88.7% | 67.8% |

| 10年後の生存率 | 86.7% | 88.7% | 58.1% |

| 15年後の生存率 | 76.3% | 53.2% | 記載なし |

上衣腫瘍と血管芽腫は比較的全摘出が可能で、長期生存率も高い傾向にあります。一方、星状細胞腫瘍は全摘出が難しいことが多く、5年・10年後の生存率も低めです。

腫瘍の種類を正確に見極めることが、治療方針や予後の予測において重要です。

参考文献

(文献1)

硬膜内髄外脊髄腫瘍患者における腫瘍切除後も術前の歩行障害の程度は残るか? | 国際脊髄学会誌

関連する症例紹介

-

“リペア幹細胞” 投与直後から効果!歩行の安定を取り戻した!頚椎症性脊髄症術後 70代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中8が0に!骨嚢胞ありでも人工関節回避!右変形性股関節症 60代 女性

-

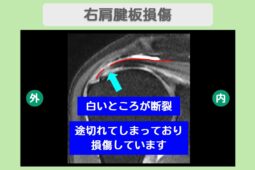

“リペア幹細胞” 痛み10段階中7が2に!手術を回避して趣味を楽しめるように!右肩腱板損傷 70代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】痛み10段階中10が4に!靴下が履ける日常を取り戻した!変形性股関節症 50代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中10が3に!高齢でも諦めなくてよかった!左変形性膝関節症 80代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中4が2に!手術を回避して日常を取り戻す!右変形性股関節症 70代 女性