- その他、整形外科疾患

肋軟骨炎とは?主な原因や症状、治療方法、病院に行くべき目安を解説

「胸に鋭い痛みや鈍い痛みを感じる」

「深呼吸をしたり胸を動かしたりすると痛みが悪化する」

「痛みがある部位を押さえると痛みが増す」

このような症状は肋軟骨炎(ろくなんこつえん)のおそれがあります。肋軟骨炎とは、肋骨と胸骨をつなぐ肋軟骨に炎症が起きる病気です。

本記事では、肋軟骨炎の概要をはじめとして以下を解説します。

- 原因

- 症状

- 間違えやすい病気

- 検査方法

- 治療方法

- 予防方法

肋軟骨炎は安静にすれば多くの場合に自然治癒します。しかし、胸の痛みは心臓の病気が隠れているおそれがあるため放置してはいけません。肋軟骨炎と間違えやすい病気についても詳しく解説しているため参考にしてください。

なお、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。胸の痛みなどの症状でお悩みの方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。

目次

肋軟骨炎とは胸部の軟骨に炎症が起きる病気

肋軟骨炎とは、肋骨と胸骨をつなぐ肋軟骨に炎症が起きる病気です。胸部に鋭い痛みや鈍い痛みなどの症状が現れます。主に片側の第2〜第5肋骨付近に炎症が起き、深呼吸などの動きで痛みが悪化する場合があります。

男性よりも女性のほうが発症しやすい傾向があり、年代は40歳以上の方に多く見られています。

炎症の原因としては外傷や感染症などが考えられますが、多くの場合は明確な原因が特定できず、激しい運動後に発症することが多いです。

肋軟骨炎は、心臓の病気と似た症状が現れるため正確な診断が重要です。疑われる症状が現れている場合は、医療機関で適切な検査を受けてください。

そのような場合には、病院を受診し、画像検査と診察で判断していくのがよいでしょう。

肋軟骨炎の原因

肋軟骨炎の原因は以下のようなものが考えられます。

- 胸部へ繰り返す負担・過度な運動

- 日常生活の乱れ・悪い姿勢

- 加齢に伴う体の変化・基礎疾患

- 細菌・ウイルスによる感染症

それぞれの原因について詳しく解説します。

胸部へ繰り返す負担・過度な運動

以下のような胸部への負担・過度な運動は、肋軟骨炎の原因になるおそれがあります。

- 胸部の打撲や外傷

- 激しいくしゃみや咳

- 激しい反復動作の多いスポーツ

- 重い物を持ち上げることの多い肉体労働

スポーツや肉体労働で繰り返し上半身に負担がかかる方は発症しやすい傾向です。また、目立った外傷や打撲がなくても、日常の小さな負担の積み重ねが原因になる場合もあります。

日常生活の乱れ・悪い姿勢

以下のようなことも肋軟骨炎の原因になります。

- 日常生活の乱れ

- 肥満

- 猫背やストレートネック

- 長時間のデスクワークやスマートフォンの操作

- 精神的なストレス

日常生活の乱れは自律神経を乱してしまい、肋軟骨炎のリスクを高めます。また、もともと猫背やストレートネックである方や、デスクワークにより長時間同じ姿勢または悪い姿勢になる方は、胸郭の炎症を起こしやすいため注意が必要です。

肥満も胸郭に負担をかけるためリスクを高めます。精神的なストレスは、炎症を長期化させるおそれがあります。ストレスは、筋肉を緊張させて血流の低下をまねき、炎症部位の回復を妨げるためです。肋軟骨炎を予防するには、正しい姿勢を意識して深呼吸や軽い運動などで心身の緊張をほぐすことが大切です。

実践的なアドバイスとしては、物理的に胸郭を圧迫するような姿勢を避けることを意識していただければと思います。

加齢に伴う体の変化・基礎疾患

加齢に伴う体の変化や基礎疾患は、肋軟骨炎の原因になるおそれがあります。年齢を重ねると肋軟骨の柔軟性が低下してしまい、わずかな刺激でも炎症が起こりやすくなります。

また、以下のような基礎疾患がある方は、肋軟骨炎を引き起こしやすいため注意が必要です。

| 病名 | 特徴 |

|---|---|

| 関節リウマチ | 免疫の異常により関節付近に炎症が起きる病気 |

| 強直性脊椎炎 (きょうちょくせいせきついえん) |

靭帯が付着している部位に原因不明の炎症が起きる病気 |

| 再発性多発軟骨炎 | 軟骨に原因不明の炎症が起きる病気 |

肋軟骨炎を未然に防ぐためにも、わずかな体調の変化や症状の悪化があった際は医療機関を受診しましょう。

細菌・ウイルスによる感染症

細菌やウイルスなどの感染症が肋軟骨炎の原因になることもあります。細菌やウイルスが、胸部に炎症を起こす場合があるためです。風邪などのありふれた感染症も原因になることがあるため注意が必要です。

肋軟骨炎の症状

肋軟骨炎を発症すると以下のような症状が現れます。

- 胸部に鋭い痛みや鈍い痛み、圧迫されるような痛みが現れる

- 痛みがある部位を押すと痛みが増す

胸骨の周辺(左右どちらか片側)に痛みが現れることが多いです。「物を持ち上げる」「体をねじる」「深呼吸をする」などにより、痛みが悪化する傾向です。腹部や背中、体の左側に痛みを感じる場合もあります。

肋軟骨炎と間違われやすい病気

胸の痛みが現れている場合は、以下のような病気が隠れているおそれがあります。

| 病名 | 特徴 |

|---|---|

| 心筋梗塞 | ・心臓の重要な血管が血栓(けっせん:血の塊)により詰まってしまい危険な状態になる病気 ・突然胸の中心から全体に締め付けられるような激しい痛みが現れる |

| 不安定狭心症 | ・完全に閉塞していないが心臓の重要な血管がプラーク(コレステロールの塊)により詰まってしまうリスクが高い病気 ・これまで感じたことのない胸の痛みや圧迫感、締め付け感、胸やけを感じる |

| 肺がん | ・肺にできる悪性の腫瘍 ・胸の痛みの他に、咳や痰、血の混じった痰、息苦しさ、動悸、発熱などが現れる |

| 気胸 |

・肺に穴が開いて肺がしぼんでしまう病気 |

肋軟骨炎と上記の病気を鑑別するためにも、医療機関で適切な検査を受ける必要があります。

肋軟骨炎の検査方法

肋軟骨炎の診断は主に問診や触診などで行います。

しかし、前述したような病気が隠れている場合があるため、以下のような検査を実施することもあります。

- 胸部レントゲン

- 血液検査

- 心電図

受診の際は、胸の痛み以外の症状がないか答えられるようにしておくと診察の助けとなります。

肋軟骨炎の治療方法

肋軟骨炎の治療方法には、以下のようなものがあります。

- 保存療法

- 薬物療法

- 再生医療

- その他(物理療法、理学療法)

それぞれの治療方法を詳しく解説します。

保存療法

肋軟骨炎の多くは、安静に過ごし胸部の筋肉を使い過ぎないようにすれば自然治癒します。

筋肉を使い過ぎないようにするには、以下のことに注意してください。

- 胸部に負担のかかる激しい運動は避ける

- 重い物を持ち上げる作業は避ける

- 長時間のデスクワークやスマートフォン操作は避ける

- 意識的に正しい姿勢を保つ

ストレスを感じないために規則正しい睡眠習慣や食生活を心がけることも大切です。胸部に負担がかかる激しい咳が頻繁に出る場合は、医師に相談してください。

薬物療法

病状によっては、以下のような薬物療法を検討します。

| 薬物療法 | 適応 | 詳細 |

|---|---|---|

| 消炎鎮痛剤の服用 | 痛みが強い場合 | 炎症を抑えて痛みを和らげる |

| ブロック注射の投与 | 痛みが強い場合や症状が長引く場合 | ステロイド剤(炎症を抑える薬)や局所麻酔薬を注射により投与して痛みを和らげる |

| 抗菌薬の服用 | 感染症が原因と考えられる場合 | 細菌やウイルスの増殖を抑制する |

なお、注射が必要になることはほとんどありません。

再生医療

再生医療とは、自己の細胞を患部(病気の場所)に注入して、身体が持つ自然治癒力を活かす治療法です。

再生医療には、以下のような治療方法があります。

| 再生医療の種類 | 詳細 |

|---|---|

| 幹細胞治療 (かんさいぼうちりょう) |

組織の修復に関わる働きを持つ「幹細胞」を患部に投与する治療方法 |

| PRP療法 |

血液中の血小板に含まれる成長因子などが持つ、炎症を抑える働きや組織修復に関与する働きを利用した治療方法 |

再生医療について詳しく知りたい方は、以下のページもご覧ください。

手術をしない新しい治療「再生医療」を提供しております。

その他(理学療法や温熱療法など)

その他にも、以下のような治療方法があります。

| その他の治療方法 | 詳細 |

|---|---|

| 理学療法 | 症状を悪化または再発させないために姿勢の改善をする |

| 温熱療法・寒冷療法 | 患部を温めるまたは冷やすことで炎症や痛み、筋肉の緊張を和らげる |

筋肉の緊張を和らげるストレッチも有効とされています。ただし、無理なストレッチは症状を悪化させるおそれがあります。ストレッチの内容は医師や理学療法士に相談してください。

肋軟骨炎の予防方法

肋軟骨炎の予防法には以下のようなものがあります。

| 予防法 | 詳細 |

|---|---|

| 胸部に負担をかけない | ・重い物を持ち上げる作業や胸部へ繰り返し負担がかかる動作、長時間の同じ姿勢は避ける ・猫背などの不良姿勢を避け、正しい姿勢を意識する |

| 生活習慣を整える | ・規則正しい睡眠習慣や食生活を心がける ・有酸素運動やストレッチを取り入れて筋肉の柔軟性を高める |

| 基礎疾患を治療する |

・関節リウマチや強直性脊椎炎などの基礎疾患がある方は、適切な治療を受ける |

肋軟骨炎の予防は、胸部への負担をかけないことや生活習慣の改善が重要です。また、長時間のデスクワークをされる方は、意識的に深呼吸やストレッチを取り入れてください。ストレスを軽減するために、十分な睡眠やリフレッシュする時間も取り入れましょう。

肋軟骨炎の症状に気づいたら早めに医療機関を受診しましょう

肋軟骨炎を発症すると、胸部に鋭い痛みや鈍い痛み、圧迫されるような痛みが現れます。肋軟骨炎の発症を予防するには「胸部への激しい負担は避ける」「正しい姿勢を意識する」などのように原因を除去する対策を行うことが重要です。

また、胸の痛みは心臓の病気が隠れている場合があります。とくに突然現れた胸が締め付けられるような激しい痛みや、これまで感じたことのない胸の痛みや締め付け感は、心筋梗塞や不安定狭心症を発症しているおそれがあります。該当する方は速やかに医療機関を受診してください。

肋軟骨炎は多くの場合、安静や保存療法で改善しますが、症状が長引く場合や保存療法で十分な改善が得られない場合は、再生医療という選択肢もあります。治療法についてお悩みの方は、当院「リペアセルクリニック」にお気軽にご相談ください。

肋軟骨炎に関するよくある質問

病院に行くべき目安はある?

胸の痛みは、心臓の病気が隠れているおそれがあるため医療機関の受診を推奨します。

とくに以下のような症状は重大な心臓の病気が隠れているおそれがあります。

- 突然現れた胸が締め付けられるような激しい痛み

- これまで感じたことのない胸の痛みや締め付け感、圧迫感

これらの症状が現れている場合は、速やかに医療機関を受診してください。

何科を受診すれば良い?

肋軟骨炎が疑われる場合は、まず内科や総合診療科を受診してください。心臓や肺に重大な病気が隠れていないか鑑別する必要があります。

圧痛(圧迫した際に現れる痛み)のある部位がはっきりしている場合は、骨折の疑いがあるため整形外科が適しています。関節リウマチなどの基礎疾患がある方は、かかりつけ医に相談してください。

どのくらいで治る?

個人差はありますが、一般的には数週間ほどで治癒するといわれています。重症の場合は数カ月以上かかる場合もあります。

関連する症例紹介

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中8が0に!骨嚢胞ありでも人工関節回避!右変形性股関節症 60代 女性

-

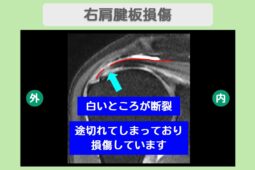

“リペア幹細胞” 痛み10段階中7が2に!手術を回避して趣味を楽しめるように!右肩腱板損傷 70代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】痛み10段階中10が4に!靴下が履ける日常を取り戻した!変形性股関節症 50代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中10が3に!高齢でも諦めなくてよかった!左変形性膝関節症 80代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中4が2に!手術を回避して日常を取り戻す!右変形性股関節症 70代 女性

-

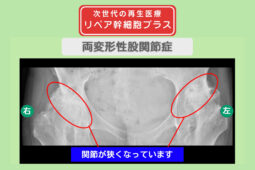

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中9が3に!人工関節を回避して孫と歩きたい!両変形性股関節症 60代 女性