- 股関節、その他疾患

- 股関節

上前腸骨棘の痛みについて|原因や治療法を現役医師が解説

「立ち上がりや運動時に腰の横や太ももの付け根付近に違和感がある」

「腰の横や太ももの付け根付近の痛みを改善したい」

腰の横や太ももの付け根にある骨の出っ張りは、上前腸骨棘(じょうぜんちょうこつきょく)と呼ばれます。痛みや違和感があるものの、原因がわからず受診をためらっていませんか。

本記事では上前腸骨棘の痛みについて現役医師が詳しく解説します。

- 上前腸骨棘の位置と役割

- 上前腸骨棘に痛みが出る原因

- 上前腸骨棘の痛みに対する治療法

- 上前腸骨棘の痛みを再発させないための予防法

記事の最後には、上前腸骨棘に関するよくある質問をまとめておりますので、ぜひ最後までご覧ください。

なお、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。

腰や太もも付近の症状が気になる方や再生医療について詳しく知りたい方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。

目次

上前腸骨棘の位置と役割

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 位置 | 骨盤の前側・左右にある出っ張り |

| 触れ方 | 腰に手を当てたとき、人差し指があたる部分 |

| 付着する筋肉 | 縫工筋、大腿筋膜張筋 |

| 関係する靱帯 | 鼠径靱帯(そけいじんたい) |

| 主な役割 | 股関節や膝関節の動きの補助、下肢の安定、歩行や姿勢の維持 |

上前腸骨棘(じょうぜんちょうこつきょく)は、骨盤の前側に左右対称にある骨の出っ張りです。腰に手を当てたときに人差し指が自然に触れる場所で、自身でも容易に確認できます。この部位には縫工筋(ほうこうきん)や大腿筋膜張筋(だいたいきんまくちょうきん)といった筋肉や、鼠径靱帯(そけいじんたい)が付いており、股関節や膝の動き、身体の安定に関係しています。

また、医療では骨盤の位置を確認したり、痛みの場所を見極めたりする目印にもなります。スポーツや日常動作での使いすぎや負担により、ここに痛みが出ることもあるため、違和感を覚えた場合は、早急に医療機関を受診しましょう。

上前腸骨棘に痛みが出る原因

| 痛みが出る原因 | 詳細 |

|---|---|

| 過度の負荷・スポーツ外傷による急性・慢性障害 | ダッシュ・ジャンプ・切り返し等による筋肉の強い収縮や繰り返し動作による筋付着部炎・裂離骨折・疲労骨折 |

| 骨盤・股関節の構造不良・神経圧迫による関連痛 | 骨盤や股関節のアライメント不良、筋力バランスの崩れ、神経や周囲組織の圧迫による関連部位の不快感・広範な症状 |

| まれな原因:骨疾患・腫瘍などの警戒すべき病変 | 骨腫瘍・感染症・炎症・悪性疾患などによる器質的な異常や進行性病変 |

上前腸骨棘に痛みが出る原因は、大きく3つに分かれます。ひとつはスポーツや日常動作での負荷が蓄積し、筋肉の付着部に炎症や裂離が起こるケースです。とくに走る・ジャンプする動きによる発症が多く見られます。

骨盤や股関節の歪み、神経の圧迫が関与する場合、周囲の筋肉にも影響を及ぼし、広範囲にわたって痛みや違和感が生じることがあります。

そしてまれに、骨の腫瘍や感染症などが潜んでいることもあります。症状が長引く場合は放置せず、速やかに医療機関へ相談することが重要です。

過度の負荷・スポーツ外傷による急性・慢性障害

| 原因 | 具体的な障害・症状 |

|---|---|

| 成長期・筋付着部のオーバーユース | アポフィサイト(筋付着部炎症)、慢性的な違和感 |

| 急激な筋収縮・繰返し動作 | 裂離骨折・疲労骨折、歩行困難、違和感 |

| 直接打撲・転倒などによる外傷 | ヒップポインター(打撲)、鋭い痛み、腫れ、皮下出血 |

上前腸骨棘は太ももの筋肉に付着するため、過度な運動や反復動作、急激な筋収縮、直接の打撃で大きな負担がかかりやすい部位です。

成長期は骨が柔らかいため筋肉の引っ張りで炎症や裂離骨折が起こりやすく、サッカーや陸上など激しいスポーツでは繰り返しの負荷による慢性障害も目立ちます。また、外傷で起きるヒップポインターでは歩行や運動に障害が生じることがあります。違和感が出たら早めのケアが重要です。

以下の記事では、スポーツ外傷による急性・慢性障害について詳しく解説します。

【関連記事】

足の甲の痛みは疲労骨折かも?ランニングの注意点や治し方を解説

骨盤・股関節の構造不良・神経圧迫による関連痛

| 原因 | 具体的な痛みの理由・症状 |

|---|---|

| 骨盤や股関節の構造不良 | 特定部位への負担集中、筋肉や腱の過剰な引っ張りや使いすぎ、炎症や違和感の発生 |

| 神経圧迫による関連痛 | 神経の圧迫や刺激により、障害部位とは離れた場所への関連痛、信号伝達の混乱 |

骨盤や股関節の構造や可動性に異常があると、歩行や立位、走行時に上前腸骨棘へ過剰な負担がかかりやすくなります。股関節の可動域制限や骨盤の傾斜は、筋や腱の過緊張や使いすぎを引き起こし、炎症や違和感の原因です。

また、骨盤周囲の神経が圧迫・刺激されることで、実際の障害部位とは異なる上前腸骨棘周辺に関連痛として痛みが生じることがあります。これは神経の信号伝達異常により起こる違和感であり、正しく治すためには身体のバランスや神経の働きを確認することが大切です。

まれな原因:骨疾患・腫瘍などの警戒すべき病変

| 原因 | 主な特徴 | 注意が必要な場合 |

|---|---|---|

| スポーツ・外傷 | 急激な動きや外傷による裂離・疲労骨折、筋肉の炎症が多い。10代の成長期に頻発し、ジャンプやダッシュ時に発生しやすい | 安静や通常治療で改善しやすい |

| 警戒すべき骨疾患・腫瘍 | まれに骨腫瘍(良性・悪性)、骨の感染症、骨粗しょう症による骨の異常が原因となる | 骨自体がもろくなったり、腫瘍が神経や組織を圧迫し、痛みや腫れを引き起こすことがある。痛みが長く続く・夜間や安静時も強い、全身症状(発熱・体重減少)、しこりや腫れに触れる場合は要検査 |

上前腸骨棘の痛みは、スポーツやケガによる筋肉の炎症や骨の損傷が多くの原因ですが、まれに腫瘍や感染症などの骨の病気が隠れている場合があります。

こうした病変は骨を弱くしたり、神経を圧迫したりして痛みを引き起こすことがあります。通常のスポーツ障害とは異なり、安静にしても痛みが治らない、腫れやしこりがある、発熱や体重減少といった全身症状がみられる場合は要注意です。

原因がはっきりしない慢性的な痛みが続く場合は、早めに医療機関を受診し、レントゲンやMRIなどの画像検査を受けることが大切です。

以下の記事では、骨疾患・腫瘍などの症状について詳しく解説しています。

【関連記事】

脊髄腫瘍になると歩けない?歩行ができない原因やメカニズムを医師が解説

脊柱管狭窄症の重症度分類を解説|診断方法と治療方法もあわせて紹介

上前腸骨棘の痛みに対する治療法

| 治療法 | 詳細 |

|---|---|

| 保存療法 | 安静保持、患部冷却、固定、松葉杖や装具使用、ストレス軽減、自然治癒の経過観察 |

| 運動療法・リハビリテーション | 可動域訓練、筋力強化、ストレッチ、体幹・股関節周囲の筋柔軟性向上、段階的な運動再開 |

| 薬物療法 | 消炎鎮痛薬、湿布、炎症や不快感の緩和、必要に応じた内服や外用薬の処方 |

| 手術療法(重症例の場合) | 骨片固定、スクリュー挿入、損傷部修復、術後の骨癒合・異所性骨化切除 |

| 再生医療 | 幹細胞治療、自己血注入、難治例での組織修復や機能回復の選択肢 |

上前腸骨棘の痛みに対する治療法は、症状の程度や原因に応じて複数の選択肢があります。多くの場合、安静や冷却、装具の使用などを含む保存療法で十分な改善が見込まれます。

症状の軽減後は、柔軟性や筋力の回復を目的としたリハビリを行い、再発防止に努めます。必要に応じて、薬物療法による症状のコントロールも行います。重症の場合には、手術や再生医療が検討されることもあり、患者様の状態に合わせた適切な治療が重要です。

保存療法

| 治療法 | 詳細 |

|---|---|

| 安静の確保 | 運動や活動を控え、患部への負荷を回避、組織回復の促進 |

| アイシング(冷却) | 炎症や腫れの軽減、1日数回・10〜15分の冷却による局所の炎症反応の抑制 |

| 痛み止めの薬の使用 | 消炎鎮痛薬の処方、炎症の進行抑制と不快感のコントロール |

| 歩行や運動の再開時期の管理 | 骨癒合の確認後に段階的再開、スポーツ復帰は医師の判断と許可 |

| リハビリやストレッチ | 筋肉柔軟性・筋力の回復、関節可動域の確保、再発予防のための機能改善 |

上前腸骨棘の痛みが比較的軽度で、日常生活に大きな支障がない場合は、安静を中心とした保存療法が基本となります。無理な動作や痛みの出る姿勢を避け、患部への負担を減らすことが回復への第一歩です。

アイシングによる炎症の抑制や、必要に応じたサポーターの使用も効果的です。多くの場合、こうした保存的な対応だけで痛みの改善が期待できますので、焦らず治療を続けることが大切です。

運動療法・リハビリテーション

| 治療法 | 詳細 |

|---|---|

| ストレッチ | 股関節や太ももの筋肉の柔軟性向上、筋緊張の緩和 |

| 筋力トレーニング | 体幹・大殿筋・太もも周囲の筋力強化による骨盤安定 |

| 可動域訓練 | 股関節・膝関節の動きの回復、柔軟性の改善 |

| 歩行訓練・動作指導 | 正しい歩き方・立ち上がり方による患部への負担軽減 |

| 姿勢・骨盤アライメント調整 | 骨盤の傾きや動作のクセを修正し、再発を予防 |

上前腸骨棘の痛みに対する運動療法・リハビリテーションは、痛みの軽減だけでなく、再発予防や早期の社会・スポーツ復帰に重要です。股関節や太もものストレッチ、体幹や下肢の筋力トレーニングにより、柔軟性と安定性を高めます。

また、歩行や動作の指導、骨盤や姿勢のバランス調整を通じて、日常生活での負担を軽減します。医師や理学療法士の指導のもと、段階的に無理なく行うことが大切です。

薬物療法

| 治療法 | 詳細 |

|---|---|

| NSAIDs(内服薬) | ロキソニン、イブプロフェンなどによる痛みと炎症の軽減、日常動作の改善 |

| NSAIDs(外用薬) | 湿布や塗り薬による局所的な鎮痛・消炎、内服に抵抗がある方にも適応 |

| ステロイド注射 | 保存療法で改善が乏しい場合の強力な抗炎症処置、1~数回で症状軽減 |

| 局所麻酔+ステロイド注射 | 痛みの診断と治療を兼ねた神経ブロック、神経や炎症の関与を評価 |

| その他の注射療法 | 局所麻酔のみの注射やラジオ波治療など、専門的な疼痛管理法 |

痛みが強く日常生活に支障がある場合、消炎鎮痛薬の使用は炎症や不快感の軽減に効果的です。内服薬(ロキソニンやイブプロフェンなど)は体内から炎症を抑え、湿布や塗り薬は直接患部に貼付し局所的な改善が期待できます。

また、他の保存的治療で十分な効果が得られない場合、医師の判断でステロイドや局所麻酔を用いた注射が行われることもあります。

薬物療法によってリハビリテーションや日常動作が行いやすくなりますが、薬剤のみでは根本的な回復にはつながりません。根本的な改善には運動療法や姿勢の見直しなどとの併用が不可欠です。

手術療法(重症例の場合)

| 治療法 | 内容 |

|---|---|

| 骨片の整復・固定 | ずれた骨片を元の位置に戻し、スクリューやプレートで固定 |

| 手術方法の工夫 | 筋肉を極力傷つけないアプローチの選択 |

| 術後のリハビリ | 早期からの歩行訓練・運動再開、段階的な負荷の調整 |

| 合併症への注意 | 骨癒合の経過観察、神経症状の確認、異所性骨化への対応 |

| 手術療法の適応 | 骨片の大きなずれ、神経圧迫、早期復帰の希望がある症例 |

上前腸骨棘の痛みは多くの場合保存療法で改善しますが、骨片のずれや神経圧迫、構造異常がある場合には手術が検討されます。

手術では骨片を整復・固定し、低侵襲な術式と早期リハビリで機能回復を図ります。骨癒合の進行状況や神経症状、異所性骨化の有無は、術後の経過として定期的に確認が必要です。手術の適応は診察と画像検査に基づいて慎重に判断されます。

再生医療

| 有効な理由・注意点 | 詳細 |

|---|---|

| 筋・腱付着部の治癒促進 | PRP(多血小板血漿)の成長因子が炎症・損傷部位の治癒促進、腫れや違和感の軽減、幹細胞療法は、腱や靱帯、骨の再生や機能回復を促進 |

| 保存療法で十分な改善が得られない慢性の違和感に有効 | 保存療法や薬物療法で改善しない長期の炎症や腱障害に対し、再生医療が組織修復力を高める補助療法として有効 |

| 拒絶反応などのリスクが比較的低い | 当院では、患者様自身の血液や細胞を利用するため、免疫的な負担や拒絶反応がほとんどない |

| 適応とタイミングの注意 | 軽症や急性期では保存療法の優先、再生医療は補助的選択肢。骨片や構造異常には整形外科的治療の適応 |

再生医療は、筋や腱の付着部の修復を促進する目的でも行われる治療法です。PRP(多血小板血漿)や幹細胞を用いることで、炎症の軽減および組織再生が期待されます。

とくに、保存療法で十分な改善が得られない慢性痛に対して、有効な補助的治療として位置づけられています。自己血液や骨髄由来の細胞を使用するため、比較的身体への負担が少ないのが特徴です。

なお、軽症や急性期にはまず保存療法を優先し、再生医療はその後の選択肢として検討されます。骨折や構造的異常が明らかな場合は、整形外科的治療が優先されます。

以下の記事では、再生医療について詳しく解説しています。

上前腸骨棘の痛みを再発させないための予防法

| 予防法 | 詳細 | 注意点 |

|---|---|---|

| 日常での姿勢ケアと生活習慣の改善 | 骨盤の傾きや体のゆがみを整えるための正しい姿勢の意識 | 長時間の座位や片寄った体重のかけ方の習慣化に注意 |

| 運動量・運動強度の適切な管理 | 無理のない運動スケジュールと休息の確保 | 疲労の蓄積や急な運動再開によるオーバーユースの回避 |

| ストレッチ ・ 筋力強化で付着部の柔軟性と安定性を維持 | 股関節や体幹の柔軟性確保と骨盤周囲筋の強化 | 違和感が残る状態でのトレーニング実施の回避 |

上前腸骨棘の痛みは、日常生活や運動習慣の工夫によって、再発を効果的に予防できます。

姿勢の乱れ、過度な運動負荷、筋力・柔軟性の低下は、再発リスクを高める主要な要因です。再発を防ぐには、正しい姿勢の保持と、適切な運動管理、筋肉の柔軟性と安定性の維持が不可欠です。

日常での姿勢ケアと生活習慣の改善

| 予防ポイント | 詳細・工夫 |

|---|---|

| 正しい座り姿勢 | 骨盤に体重を乗せて背すじを伸ばし、中立姿勢を維持。サポートのある椅子や机の高さ調整を活用 |

| 姿勢チェック・動く習慣 | 30分ごとに立ち上がる。ストレッチや軽体操で筋緊張の分散、同じ姿勢の連続回避 |

| 前もものストレッチ | 大腿直筋・大腿筋膜張筋など股関節前面の筋肉を中心に、日常的にストレッチを取り入れる |

| 腹筋・お尻の筋強化 | 腹横筋や大殿筋を意識して動かすことで、骨盤の中立と筋バランスの保持 |

| 生活習慣の工夫 | 日常的な体勢・姿勢への意識、動きやすい環境づくり、骨盤・股関節周囲の筋グループのバランス維持 |

上前腸骨棘の痛みを再発させないためには、日常生活の中で骨盤のアライメント(骨の位置関係)を整えることがポイントです。

長時間同じ姿勢が続くと、骨盤が前後に傾き、筋肉のバランスが崩れやすくなります。その結果、上前腸骨棘周囲の筋や靱帯に余計な負担がかかり、再発のリスクが高まります。

予防のポイントは、正しい姿勢の維持とこまめな動きです。椅子に座る際は、骨盤にしっかり体重を乗せて背筋を伸ばし、安定した姿勢を意識しましょう。また、30分に一度は立ち上がって軽いストレッチや体操を取り入れることで、筋肉のこわばりを防ぎます。

さらに、前ももの筋肉(大腿直筋)の柔軟性を保つストレッチや、腹筋・お尻の筋肉(腹横筋・大殿筋)を意識的に使うことで、骨盤のバランスが整い、患部への負担を軽減できます。こうした習慣の積み重ねが、再発を防ぐ上で非常に効果的です。

運動量・運動強度の適切な管理

上前腸骨棘の痛みを再発させないためには、運動量と運動強度の適切な管理が非常に重要です。骨折や炎症が治りかけている時期は、骨や筋肉が完全に回復していないため、過度な運動は再発や悪化のリスクを高めます。とくに急激な負荷増加や無理なトレーニングは、筋や腱の付着部に再びストレスを集中させる原因です。

運動再開時は医師の診察や画像検査で回復の程度を確認した上で、軽いストレッチやジョギングから始め、段階的に強度を上げていくことが重要です。フォームや道具の見直し、十分な休息の確保も含めて、無理のない範囲で継続することが、再発予防につながります。

ストレッチ ・ 筋力強化で付着部の柔軟性と安定性を維持

上前腸骨棘の痛みを再発させないためには、ストレッチと筋力強化を組み合わせたアプローチが有効です。股関節周囲の筋肉の柔軟性を高めることで、付着部への過度な牽引ストレスを軽減し、炎症の再発を防ぎます。

また、体幹や骨盤周囲の筋肉を強化することで関節の安定性が向上し、運動時の負担を均等に分散できます。柔軟性と安定性を両立することで、日常動作やスポーツ時の再発リスクを効果的に軽減できます。

上前腸骨棘の痛みは放置せずに医療機関を受診しよう

違和感や不快感が数日〜数週間続く場合や、動作のたびに繰り返し出現するときは、早めに整形外科などの専門機関で相談しましょう。

放置すると慢性化やほかの部位に負担がかかる可能性もあります。画像検査を用いた評価により、筋肉・骨・神経のどの部位が関与しているかを確認でき、適切な対処が可能となります。

上前腸骨棘の痛みにお悩みの方は、当院「リペアセルクリニック」へご相談ください。当院では、上前腸骨棘の痛みに対するアプローチのひとつとして再生医療をご提案しています。

ご質問やご相談は、「メール」もしくは「オンラインカウンセリング」で受け付けておりますので、お気軽にお申し付けください。

\無料オンライン診断実施中!/

上前腸骨棘に関するよくある質問

上前腸骨棘の痛みが出やすい年齢やスポーツはありますか?

上前腸骨棘の痛みは、10〜18歳の成長期の子どもや中高生に多く、とくに14歳前後がピークです。

短距離走やサッカーなど、急な筋収縮を伴う競技で起こりやすく、成長途中の柔らかい骨が筋肉に引っ張られることで裂離骨折が生じることがあります。

上前腸骨棘の痛みはどのように診断しますか?

上前腸骨棘の痛みの診察では、まず問診により痛みの発生状況や部位、運動歴、年齢を確認し、成長期のスポーツによる裂離骨折の可能性を評価します。

患部の圧痛や腫れを触診で確認し、必要に応じてレントゲンや超音波、MRI、CTで骨・筋肉・関節・神経の状態を評価し、正確な診断と治療方針の決定につなげます。

以下の記事では、上前腸骨棘の痛みに関連する仙腸関節炎について詳しく解説しています。

関連する症例紹介

-

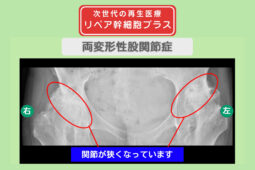

“リペア幹細胞” 痛み10段階中8が0に!骨嚢胞ありでも人工関節回避!右変形性股関節症 60代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】痛み10段階中10が4に!靴下が履ける日常を取り戻した!変形性股関節症 50代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中4が2に!手術を回避して日常を取り戻す!右変形性股関節症 70代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中9が3に!人工関節を回避して孫と歩きたい!両変形性股関節症 60代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中2が0に!人工関節手術を回避できた!右変形性股関節症 60代 女性

-

“リペア幹細胞” 両股関節の痛み10が0に!手術を避けて痛みのない毎日へ!両変形性股関節症 70代 女性