【医師監修】圧迫骨折でやってはいけないこと一覧|動作・姿勢の禁忌事項や早く治す方法を紹介

「圧迫骨折をしたけど、どんな動きがNGなのかわからない…」

「やってはいけない姿勢や動作を知らずにやって、症状が悪化したらどうしよう…」

このような不安を抱えていませんか?

圧迫骨折とは、腰や背中の骨にある椎体(腰椎・胸椎)が押しつぶされるように変形・破損する骨折です。

そのため、完治するまでは、患部に負担がかかる姿勢や動作をしてはいけません。無理に動かすと骨の変形が進んだり、回復が遅れたりする可能性があります。

本記事では、圧迫骨折でやってはいけないことを一覧で紹介します。早く治す方法も紹介するので、参考にしてみてください。

なお、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。

圧迫骨折の痛みにお悩みの方や再生医療について詳しく知りたい方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。

目次

【前提知識】圧迫骨折とは

圧迫骨折とは、腰や背中の骨の椎体(腰椎・胸椎)に外部から圧力がかかり、押しつぶされて起こる骨折です。主な原因は、転倒や交通事故といった衝撃です。

とくに高齢者の場合、骨粗しょう症が原因で圧迫骨折になりやすい傾向があります。骨粗しょう症は骨がもろくなった状態で、小さな衝撃や日常動作の蓄積により圧迫骨折を引き起こします。

圧迫骨折になると、骨折した部分(腰または背中)に痛みを感じます。適切な治療を受けずに放置すると症状が悪化してしまうので、気になる症状を感じたら速やかに医療機関を受診しましょう。

圧迫骨折でやってはいけないこと一覧

圧迫骨折をした方がやってはいけないのは、骨折した部分に負担がかかる姿勢や動作です。圧迫骨折は腰や背中の椎体に起こるため、これらの部位に負荷をかける動きは症状を悪化させる恐れがあります。

以下は、圧迫骨折でやってはいけないこと一覧です。

- 前かがみになる

- 重い物を持ち上げる

- 体をひねる

- 長時間座る

- 仰向けに寝る

1つずつ具体的に見ていきましょう。

前かがみになる

前かがみになる動作は、腰や背中の椎体に強い圧力をかけるため、圧迫骨折している方は避けなければなりません。

以下は前かがみの動作を伴う日常生活の例です。

- 床掃除をする

- 落ちていたものを拾う

- 靴を履く/靴紐を結ぶ

- 洗濯物をカゴから取り出す

これらの動作をする際は、背筋を伸ばした状態で膝を曲げてしゃがむと椎体への負担を軽減できます。

重い物を持ち上げる

重い物を持ち上げる動作も腰や背中の椎体に負荷がかかるため、控えたほうが良いです。

重い物をどうしても運ばなくてはならないときは、以下の方法を試してみてください。

- 他の人に頼んで持ってもらう

- 荷物を分けて1つ分の重量を軽くする

- 台車やキャスター付きの道具を使用する

これらの工夫により、椎体への負担を最小限に抑えられます。

体をひねる

体をひねる動作は、腰や背中の椎体にねじれの力が加わり、骨折部位に悪影響を与えます。

以下は日常生活で体をひねる動作の例です。

- 後ろを振り向く

- ベッドで寝返りを打つ

- 車を運転中に後方を確認する

振り返るときは、首や腰だけをひねらず、足や体全体を回して向くようにしてください。

長時間座る

圧迫骨折している方は長時間座っている状態も控えましょう。

同じ姿勢で座っていると、腰や背中の椎体に持続的な圧力がかかり続けます。

以下は長時間座る動作の例です。

- 映画を見る

- デスクワークを続ける

- ゲームを長時間プレイする

- 車やバスで長距離を移動する

30分程度座っているだけでも、腰や背中の椎体には負担がかかります。座り続けて作業する際は、時間を決めて作業をしたり、こまめに立ち上がって休憩を挟んだりする工夫をしてみてください。

仰向けに寝る

仰向けに寝る姿勢は、寝具に骨折部位を押し付けている状態なので、骨折した部分に負荷がかかっています。

また、背骨が伸展することで椎体に開く方向の力が働くため、骨の癒合(骨がくっつくこと)を妨げる可能性があります。

寝るときは横向きになると骨折部への負担を軽減できます。

圧迫骨折を早く治す4つの方法

ここでは、圧迫骨折を早く治す方法を解説します。

主な方法は以下の4つです。

- 安静にする

- コルセットを着用する

- リハビリに取り組む

- 骨粗しょう症を治療する

取り入れられる方法を実践して、早期回復を目指しましょう。

安静にする

まずは安静が第一です。

骨折中は、無理に体を動かしたり、激しい運動をしたりすると症状の悪化や再び骨折する恐れがあります。

痛みが治まり、ベッドから起き上がれるようになるまでは絶対安静を保ちましょう。

コルセットを着用する

圧迫骨折した際は、コルセットを着用すると自然治癒がスムーズに進みます。

やってはいけない姿勢や動作を物理的に抑制して、骨の癒合を促進するからです。

脊椎圧迫骨折患者に対し、早期より体幹ギプス固定を着用し、同時に体幹筋の筋力強化を実施して、脊柱が体を支える筋力を補うことで、安静状態の期間が短縮された報告もあります。(文献1)

コルセットの着用期間は、おおよそ2カ月間とされています。

長く装着しすぎると関節可動域や周辺の筋力が低下する可能性があるため、コルセットは医師の指導のもとで使用しましょう。

リハビリに取り組む

安静期を過ぎたらリハビリを開始します。

最初は、関節の可動域を広げるための訓練から始めるのが一般的です。ベッドで長期間安静にしていると、筋力が低下して関節を動かせる範囲が狭まります。

無理のない範囲で関節を動かし、徐々に可動域を回復させていきます。

ベッドから起き上がれるようになったら、次の段階は足の筋力トレーニングです。

安静期に落ちた筋力を段階的に回復させていきます。

骨粗しょう症を治療する

骨粗しょう症が原因で圧迫骨折した方は、骨粗しょう症の治療が根本治療につながります。

骨粗しょう症は、骨がもろくなっている状態で、代表的な治療法に「薬物療法」と「食事療法」があります。それぞれの治療内容は以下のとおりです。

|

治療法 |

治療内容 |

|

薬物療法(文献2) |

・骨が溶け出すのを防ぐ薬を服用する ・骨を新しく作る力を高める薬を服用する |

|

食事療法(文献2) |

骨の形成に関与する栄養素(カルシウム・ビタミンD・ビタミンK)を意識的に摂取する |

骨粗しょう症と圧迫骨折の治療を同時に進めることで、より効果的な回復が期待できます。

圧迫骨折におけるやってはいけないことを覚えて早期回復を目指そう

損傷した骨が治癒するには時間がかかります。回復期間中に、やってはいけない姿勢や動作をすると症状が長引くリスクを招きかねません。

本記事を参考に、無理のない過ごし方を心がけて、早期回復を目指してください。

圧迫骨折は骨粗しょう症が原因で起こることが多ため、日頃から骨を作るカルシウム・ビタミンK・ビタミンDの栄養素を食事から摂取して、圧迫骨折の予防にも努めましょう。

\無料オンライン診断実施中!/

圧迫骨折に関するよくある質問

圧迫骨折は入院しなくていいんですか?

症状が軽度の場合は、入院する必要はありません。自宅で安静にしながら外来診療に通院して治療を進められます。

ただし、痛みが強くて日常生活もままならない場合や、損傷が激しく手術が必要な場合は、入院治療が必要です。

圧迫骨折を放置するとどうなりますか?

骨が変形し、その影響で姿勢が悪くなったり、猫背になったりする可能性があります。

また、偽関節(ぎかんせつ:骨がしっかり癒合しない状態)になり、下肢の痛みやしびれ、排尿障害といった深刻な症状を引き起こすリスクがあります。

参考文献

関連する症例紹介

-

【変形性膝関節症 半月板損傷 再生医療】「勇気を持って治療を臨んでよかった!!」治療後にお喜びいただきました。

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中8が0に!骨嚢胞ありでも人工関節回避!右変形性股関節症 60代 女性

-

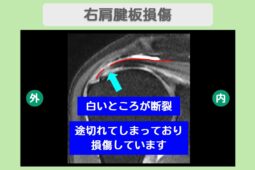

“リペア幹細胞” 痛み10段階中7が2に!手術を回避して趣味を楽しめるように!右肩腱板損傷 70代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】痛み10段階中10が4に!靴下が履ける日常を取り戻した!変形性股関節症 50代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中10が3に!高齢でも諦めなくてよかった!左変形性膝関節症 80代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中4が2に!手術を回避して日常を取り戻す!右変形性股関節症 70代 女性