- 脊椎

- 脊椎、その他疾患

【医師監修】化膿性脊椎炎とは|症状・原因・治療法から完治期間の目安までわかりやすく解説

「背中や腰がズキズキ痛む」「発熱が続いて体を動かすのもつらい」などの症状に悩んでいる方は、化膿性脊椎炎を患っている可能性があります。

化膿性脊椎炎とは、細菌の感染によって脊椎や椎間板が炎症を起こす疾患です。早期に治療をおこなえば回復が見込めますが、放置すると骨の破壊や神経障害などを伴い、長期的な治療が必要になるケースもあるため注意が必要です。

今回は、化膿性脊椎炎の症状や原因、治療法をわかりやすく解説します。完治期間の目安や再生医療の可能性についてもまとめているので、ぜひ参考にしてください。

当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。

目次

化膿性脊椎炎とは

化膿性脊椎炎とは、主に細菌感染によって脊椎やその周囲の組織に炎症が起こり、骨の破壊や膿の形成が進行する疾患です。発症部位は腰椎が最も多く、次いで胸椎、頚椎にもみられます。

化膿性脊椎炎は、高齢者や基礎疾患がある方、免疫が低下している方の発症リスクが高い傾向にあります。

化膿性脊椎炎の主な病型

化膿性脊椎炎の主な病型は、急性発症型、亜急性発症型、慢性発症型の3つです。痛みの程度や発熱の有無など、それぞれの病型の特徴を下表にまとめました。

|

病型 |

特徴 |

|---|---|

|

急性発症型 |

|

|

亜急性発症型 |

|

|

慢性発症型 |

|

化膿性脊椎炎は、同じ疾患でも病型によって症状の現れ方が異なります。痛みが軽い場合でも炎症が広がっている可能性があるため、自己判断で放置せず、違和感を感じた時点で早めに医療機関を受診しましょう。

化膿性脊椎炎の症状

化膿性脊椎炎を発症すると、主に以下のような症状が現れます。

- 頚部痛、背部痛、腰痛などの痛み

- 発熱

- 倦怠感

- 背部の腫れや圧痛

- 神経症状(しびれ、筋力低下、歩行障害)

- 排尿・排便障害

前述のとおり、化膿性脊椎炎の代表的な症状は腰背部痛や高熱です。しかし、化膿性脊椎炎が進行すると、膿が形成されて神経を圧迫し、麻痺症状が現れる可能性もあります。また、重症化すると排尿や排便障害を引き起こすケースもあるため注意が必要です。

化膿性脊椎炎の原因

化膿性脊椎炎の主な原因は細菌感染です。多くの場合、血液の流れを介して細菌が脊椎に到達する「血行性感染」によって発症します。血液中に侵入した細菌が椎体や椎間板に感染すると、炎症して骨の破壊や膿の形成を引き起こします。

原因菌として最も多いのは黄色ブドウ球菌です。ほかにも、大腸菌や緑膿菌、肺炎球菌などが原因となる場合があります。これらの細菌は、皮膚の傷口や尿路、肺炎、手術や注射の際の感染など、体内のさまざまな部位から血液の流れに乗って脊椎に到達するケースが一般的です。

また、以下のような方は感染リスクが高くなるため注意が必要です。

- 高齢者

- 糖尿病や腎不全などの基礎疾患がある方

- 長期間ステロイドや免疫抑制剤を使用している方

- 免疫力が低下している方

- 人工関節やカテーテルなどの医療機器を使用している方

これらの要因が重なると、体内で細菌が繁殖しやすくなり、脊椎への感染リスクが高まります。とくに原因不明の背中の痛みや微熱が続く場合は、初期の化膿性脊椎炎が疑われるでしょう。

化膿性脊椎炎における完治期間の目安

化膿性脊椎炎の完治までの期間は、一般的に約6週間が目安とされています。(文献1)ただし、感染の進行度や病型、治療開始のタイミングや基礎疾患の有無によって回復までの期間には個人差があります。

発症から早期に適切な治療を開始できた場合は、6〜8週間程度の静養で回復するケースも珍しくありません。一方で、感染が広がって骨や椎間板の破壊が進行している場合には、長期の入院や手術が必要になる場合もあります。

化膿性脊椎炎は、早期発見と迅速な治療が予後を左右する疾患です。腰背部痛や発熱が長引く場合は放置せず、早めに医療機関を受診しましょう。

化膿性脊椎炎の診断基準

化膿性脊椎炎は、問診と身体所見に加えて血液検査や画像検査、細菌学的検査を組み合わせて診断するケースが一般的です。(文献2)

血液検査

血液検査では、体内で感染や炎症が起きていないかを詳しく調べます。

化膿性脊椎炎が疑われる場合、CRP値(C反応性タンパク)が診断基準の一つになります。CRP値が上昇している場合は、体内で細菌感染や炎症が起きていると判断できるためです。

なお、血液データは化膿性脊椎炎の経過観察に活用し、治療効果の判定にも役立てられます。

細菌学的検査

細菌学的検査では、椎間板や椎体周囲の組織、あるいは血液から採取した検体を培養し、感染の原因となっている細菌を特定します。これにより、どの抗菌薬が最も効果的かを判断でき、治療の精度を高めることが可能です。

また、培養結果は感染の広がりや再発リスクの評価にも役立ちます。化膿性脊椎炎の治療では、細菌学的検査を基に抗生剤の種類や投与期間を決定し、より安全で効率的な回復を目指します。

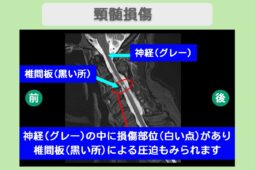

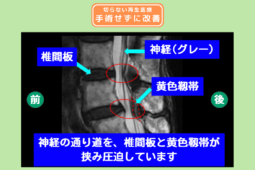

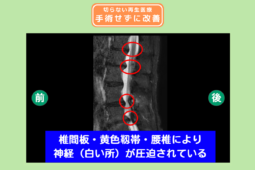

画像診断

画像診断は、化膿性脊椎炎の早期発見と治療方針の決定に不可欠です。

とくに、MRI検査は椎間板や椎体の炎症、周囲組織への膿瘍形成の有無を詳細に把握でき、初期段階でも感染部位の変化を検出できる点が特徴です。一方、X線検査は骨の破壊や変形など進行した病変を確認するのに有効ですが、初期の炎症や微細な損傷は映りにくいため、早期診断にはMRIが推奨されます。

化膿性脊椎炎の診断後には、これらの検査結果を総合して治療計画が立てられます。

化膿性脊椎炎の治療法

化膿性脊椎炎の治療の目的は、主に感染の制御と脊椎の安定化です。以下で、化膿性脊椎炎の主な治療法を紹介するので、ぜひ参考にしてください。

抗生剤の投与

化膿性脊椎炎の基本治療は、抗生剤を使った保存療法です。(文献2)抗生剤の投与によって原因菌を早期に抑制できると病変の進行を防げます。

|

投与方法 |

|

|---|---|

|

投与期間 |

|

|

抗生剤の選択 |

|

化膿性脊椎炎の治療では、発症初期に適切な抗生剤を使用して症状の改善を図ると、骨や神経へのダメージを最小限に抑えられます。ただし、抗生剤の投与はアレルギー反応や消化器症状といった副作用のリスクもあるため、定期的に治療効果を確認しながら治療を進める必要があります。

コルセット療法

コルセット療法は、化膿性脊椎炎の治療において脊椎への負担や痛みを軽減するための補助的手段です。装具を使って背中や腰を固定すると、炎症部位の安静を保てるほか、日常動作や歩行時の痛みを和らげられます。

ただし、コルセットを長期間使用すると体幹の筋肉を十分に使わずに姿勢を支えることになるため、関節の柔軟性や筋力の低下を招くリスクがある点に注意が必要です。

そのため、医師や理学療法士の指導のもとで使用期間やコルセットの締め付け具合を調整し、必要に応じてリハビリテーションを組み合わせる必要があります。

リハビリテーション

化膿性脊椎炎の治療では、理学療法士や作業療法士が介入してリハビリテーションをおこないます。とくに、回復期のリハビリテーションは日常生活への復帰に向けて欠かせません。炎症が落ち着いたあとも、筋力の低下や関節の硬さが残る場合があり、放置すると動作制限や再発のリスクが高まるためです。

急性期はまず安静を保ち、主にベッド上で手足の関節を軽く動かす運動から始めます。その後、関節可動域訓練や段階的な歩行訓練を実施し、筋力やバランス機能を回復させます。また、日常生活での安全な動作や姿勢の指導も実施し、自宅復帰を目指す流れが一般的です。

継続的なリハビリテーションにより、再発リスクを抑えつつ、早期の日常生活への復帰が期待できます。

手術療法

化膿性脊椎炎によって麻痺症状が現れたり骨破壊が進行したりしている場合は、手術療法も検討されます。抗生剤の投与で改善が難しい症例においては、手術によって脊椎の安定化や感染の進行防止を図る必要があるためです。

化膿性脊椎炎における手術療法には、主に2つの方法があります。

|

手術方法 |

内容 |

|---|---|

|

脊椎固定術 |

|

|

経皮的病巣掻爬洗浄術(けいひてきびょうそうそうはせんじょうじゅつ) |

|

なお、手術後も抗生剤の投与を継続することで、化膿性脊椎炎の再発防止と回復促進につながります。

化膿性脊椎炎の治療における再生医療の可能性

近年、化膿性脊椎炎の治療においても再生医療が注目されています。再生医療には、幹細胞を採取・培養して注射する幹細胞治療や、血液から血小板を分離して作製した多血小板血漿(PRP)を利用するPRP療法があります。

再生医療は、手術せずに化膿性脊椎炎を治したい方や従来の治療法で期待した効果が得られない方の選択肢になるでしょう。

ただし、保険適用外の治療も多いため、専門医との十分な相談が必要です。なお、当院の幹細胞治療では、米粒2〜3粒ほどの脂肪から治療に必要な量の細胞を培養でき、身体への負担が少なくて済みます。

当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。化膿性脊椎炎の治療法についてお悩みの方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。

手術をしない新しい治療「再生医療」を提供しております。

化膿性脊椎炎は早めに受診して重症化を防ごう

化膿性脊椎炎は、細菌感染により脊椎や周囲組織に炎症が起こる疾患で、腰痛や発熱、手足のしびれなどの神経症状が現れます。

化膿性脊椎炎が疑われる場合は、早期に検査し、適切な治療を受けることが重症化の予防につながります。化膿性脊椎炎の治療は、抗生剤の投与をはじめ、コルセット療法やリハビリテーションなどの保存療法が基本です。ただし、重症化した場合には、必要に応じて手術療法や再生医療などを検討しなければなりません。

症状の改善と日常生活へのスムーズな復帰を目指すためにも、化膿性脊椎炎は早めに受診して重症化を防ぎましょう。

痛みだけではなく、寝たきりになる場合もありますので、早期の受診を心掛けてください。

当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。化膿性脊椎炎の症状でお悩みの方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。

\無料オンライン診断実施中!/

化膿性脊椎炎に関するよくある質問

化膿性脊椎炎になると後遺症が出ますか?

化膿性脊椎炎では、手足のしびれや痛み、運動能力や筋力の低下、排尿障害などの後遺症が出る場合があります。(文献3)とくに、膿の形成によって神経が圧迫されている場合は症状が長引く傾向にあります。

化膿性脊椎炎の後遺症を防ぐためには、早期に適切な抗生剤治療やリハビリをおこない、日常生活への影響を最小限にすることがポイントです。

化膿性脊椎炎で寝たきりになることがありますか?

化膿性脊椎炎は、治療が遅れると激しい腰背部の痛みや発熱に加え、神経障害が進行して歩行が困難になり、長期間寝たきりになるリスクがあります。とくに、高齢者や基礎疾患がある方は重症化しやすいため注意が必要です。

しかし、早期に適切な抗生剤治療やリハビリテーションをおこなうことで、症状の改善や回復が期待できます。

参考文献

化膿性脊椎炎の診断におけるMRIの有用性:3例報告|日臨救急医会誌

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsem/20/6/20_757/_pdf

四肢麻痺を呈した頸部化膿性脊椎炎の1例|日救急医会誌

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjaam/18/9/18_9_671/_pdf

化膿性脊椎炎と診断されて手術に至った30症例の検討|日本ペインクリニック学会誌

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjspc/32/6/32_24-0044/_pdf/-char/ja