- その他、整形外科疾患

骨粗しょう症の薬をやめたいあなたへ|薬を飲まずに簡単予防

患者さまの多くは、骨粗しょう症であることを自覚できるような症状はほぼありません。

そのため、効果をあまり実感できずに長期間薬を使用しなければいけないことや、いつまで続けなければいけないのか不安になる方も多いでしょう。

本記事では、骨粗しょう症の基本的な治療法や、薬をやめるとどうなるのかについて詳しく紹介します。

骨粗しょう症の薬をやめたいと感じている方は、ぜひ参考にしてください。

また、骨粗しょう症の薬をやめたい方は、再生医療による治療も選択肢の一つです。

再生医療は、患者さま自身の細胞や血液を用いて人間の持つ自然治癒力を向上させることで、骨組織の再生・修復を促す医療技術です。

【こんな方は再生医療をご検討ください】

- 骨粗しょう症の薬をすぐにでもやめたい

- 薬以外の治療法があれば検討したい

具体的な治療法については、当院(リペアセルクリニック)で無料カウンセリングを行っておりますので、ぜひご相談ください。

目次

骨粗しょう症の薬を飲まない治療法は3種類

骨粗しょう症とは、骨の強さ(骨強度)が低下して骨折のリスクが高まる病気です。

高齢者に多い疾患ですが、若い人でも過度のダイエットや妊娠出産などを契機に骨粗しょう症になることがあります。

骨強度は骨の量と質の2つの要素が重要です。概ね70%が骨の量(骨密度)、30%が骨の質(文献1)で決まると言われています。

治療の基本は薬物治療で、骨の吸収を抑制したり形成を促進したりする薬が用いられます。しかし、効果が目に見えるものではないため、いつまで薬に頼った治療を進めなければいけないのか不安になる人もいるでしょう。

骨粗しょう症は生活習慣の見直しなど、薬を飲まずにできる治療法もあります。

おもに「食事療法」「運動療法」「理学療法」の3種類です。それぞれの治療法について詳しく解説します。

食事療法

骨の治療に最も大切な栄養素はカルシウム、ビタミンD、ビタミンKです。カルシウムは骨のミネラルを構成する最大の栄養素ですし、ビタミンはカルシウムの吸収に重要な役割を果たします。

骨粗しょう症の治療には、1日650~800mgのカルシウム摂取が推奨されます。 摂取すればするほど骨が強くなるわけではなく、摂取量がある一定以上になると増加しなくなります。骨粗しょう症といわれると、「カルシウムをしっかりとる」と考えがちですが、他の栄養素もバランスよくとらなければいけないことに気をつけてください。

カルシウム、ビタミンD、ビタミンKが豊富に含まれている食材は以下の通りです。

カルシウム

- 魚介類(シシャモ、イワシ、干しエビなど)

- 大豆製品(納豆、豆腐など)

- 乳製品

- 野菜類(チンゲン菜、小松菜など)

- 海藻類 など

ビタミンD

- きくらげ

- 干しきのこや干しシイタケなど

- あんこうの肝 など

ビタミンK

- 納豆(1パック(50g)に約250㎍)

- ほうれん草、ブロッコリー、小松菜などの緑黄色野菜

- わかめ、海苔などの海藻類 など

一方で、飲酒やコーヒーの摂りすぎには注意しましょう。

適度な飲酒は食欲を増進し、骨密度の低下には抑制的に働きます。ただし、大量に飲酒してしまうと肝機能障害から栄養状態の悪化をきたして骨密度の低下につながります。さらに大量の飲酒により転倒のリスクも高まるため注意が必要です。

コーヒーに含まれるカフェインは尿中のカルシウム排泄を促します。1日に3杯以上コーヒーを飲む人ではそうでない方よりも骨密度が低くなるという報告もあります。2杯程度までは問題ないと言われているので、コーヒーも適量を心がけましょう。

運動療法

身体運動を活発にされている方は骨粗しょう症による骨折が少ないと言われています。運動は骨に刺激を与え、骨形成を促進します。

ウォーキングやジョギングなど体力に合わせて骨に負荷をかける運動を行いましょう。転倒予防のため、筋肉トレーニングやバランストレーニングも上手に取り入れてください。 運動を行うには、自身の体力レベルに合わせた無理のない運動を選択することが重要です。

理学療法

理学療法とは、運動機能の維持を目的とした物理的な治療を指します。

骨粗しょう症に対して実施される主な治療法は、温熱療法や光線療法、電気療法、電磁場療法などです。

温熱療法や光線療法、電気療法などについては、現時点で十分なエビデンスが確立されておらず、補助的な役割として位置づけられています。

どの治療法が適しているかは個人差があるため、専門医や理学療法士に相談することをおすすめします。

生活習慣の改善も骨粗しょう症の回復に効果的

日光浴や禁煙も骨粗しょう症予防に効果的です。

ビタミンDは食事からの摂取に加えて、紫外線を浴びることで皮膚でも合成されます。 1日15分程度の適度な日光浴は骨にとっては重要です。日焼けしすぎない程度に、太陽の光を浴びましょう。

また、喫煙は骨粗しょう症のリスクを高める要因の一つとして挙げられます。タバコを吸うことで、骨質の悪化・カルシウム吸収の低下・性ホルモンの抑制・体重の減少などをきたし、骨粗しょう症につながります。タバコを吸っている人は男女どちらも同じ年齢の非喫煙者よりも骨折のリスクが高くなることがわかっているのです。骨を守るためにも、禁煙をしましょう。

骨粗しょう症の薬をやめるとどうなる?

骨粗しょう症の薬を中断してしまうと薬によって促されていた骨形成が行われず、再び骨密度が低下してしまいます。

その結果、骨折などのリスクも高まってしまうのです。(文献2)

また、骨粗しょう症によって発生リスクが上がる「大腿骨近位部骨折」は、生活機能の低下だけでなく、死亡率を上げる骨折であると数々の研究から明らかにされています。(文献3)

風邪のように薬を飲めば完治するという病気ではないため、効果が見えにくい点や長期的に薬を飲み続ける生活がつらいという理由で薬を中止したいと考える方も多いでしょう。

上記のように骨粗しょう症の薬をやめたい方は、先端医療である再生医療による治療をご検討ください。

再生医療は、患者さま自身の細胞や血液を用いて人間の持つ自然治癒力を向上させることで、骨組織の再生・修復を促す医療技術です。

【こんな方は再生医療をご検討ください】

- 骨粗しょう症の薬をすぐにでもやめたい

- 薬以外の治療法があれば検討したい

具体的な治療法については、当院(リペアセルクリニック)で無料カウンセリングを行っておりますので、ぜひご相談ください。

骨粗しょう症の薬は骨密度をあげる効果が証明されている

骨粗しょう症の治療薬には様々な種類があります。

大きく分けて、

①骨を作る骨芽細胞を活性化する薬(骨形成促進薬)

②骨を壊す破骨細胞の働きを抑える薬(骨吸収抑制薬)

③その他

の3つに分類されます。

骨粗しょう症は長期的な治療を必要とします。治療がいつまでも終わらなくて不安、良くなっているのかわからない、という人もいるでしょう。

「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン 2015年版」によれば、飲む薬によって効果の違いはあれど2〜4年で骨量が増えていることが報告されています。

例えば、①骨形成促進薬に代表されるテリパラチドは、連日投与することで腰椎正面の骨が21ヵ月で平均8.6%増加、大腿骨近位部は平均3.5~3.7%変化していました。②骨吸収抑制薬に分類されるデノスマブという薬は、腰椎正面の骨が3年で平均9.2%変化しています。(文献1)

長期的な治療を進めていくことで、確実に回復に近づいていることがわかります。

先行きが不安な人は、まずは2~3年様子を見てみてはいかがでしょうか。

骨粗しょう症の治療をしたくないと思っている人へ

「骨粗しょう症治療をしたくない」「今すぐ薬をやめたい」と思っている方こそ、上手に医療機関を味方につけてください。

現在通院中・治療中の方へ

骨粗しょう症の薬をやめたいと感じた際は、運動療法や食事療法を用いた生活習慣の改善に努めましょう。

しかし、なんらかの病気や治療に伴う骨粗しょう症は、生活習慣を改善しても根本的な原因の解決にならないため、基本的には治療の継続が望ましいです。

また、治療薬をやめてしまうことで急激に骨密度が低下し、骨折を繰り返してしまうケースがあります。

決してご自身の判断で治療をやめず、主治医とコミュニケーションを取りながら治療目標を確認しましょう。

それでも、骨粗しょう症の薬をやめたいという方には、再生医療も選択肢の一つです。

再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて自然治癒力を向上させることで、骨組織の再生・修復を促す医療技術です。

【こんな方は再生医療をご検討ください】

- 骨粗しょう症に対する薬をすぐにでもやめたい

- 現在受けている治療で期待した効果が得られていない

具体的な治療法については、当院リペアセルクリニックで無料カウンセリングを行っておりますので、ぜひご相談ください。

現在通院をしていない方へ

通院をしていない方であっても定期的に骨密度の検査を受けてください。

現在は様々な機会で骨密度を測定することができます。

- 自治体の検診

- 人間ドックのオプション

少しの違和感を見逃さず、骨粗しょう症の症状を感じたらすぐに病院にかかるようにしましょう。

早いうちに骨密度が下がってきていることに気づけば、生活習慣の改善だけで骨折を予防できる可能性が高まります。

まとめ|骨粗しょう症の薬をやめたいときは医師に相談しましょう

骨粗しょう症の薬をやめたいと感じた際は、運動療法や食事療法を用いた生活習慣の改善に努めましょう。

骨粗しょう症の予防策としては、薬以外にも次の対応があります。

- カルシウム、ビタミンD、ビタミンKを重点的に全体でバランスよく栄養をとる

- アルコールとコーヒーは飲みすぎない

- 無理のない範囲でしっかり体を動かす

- 適度に日光を浴びる

- 禁煙をする

骨粗しょう症の薬をやめたいと思っている方も多いでしょう。しかし、長期的な目で見れば治療薬は効果があることが報告されています。

つらいと思ったらまずは主治医に相談し、自分の意思でやめることはないよう気を付けましょう。

例えば、椎体骨圧迫骨折を起こしてしまうと、背中が丸まってしまったり、長引く痛みに苦しんだり、ひどい場合は脊髄損傷を起こしてしまうこともあります。大腿骨頸部骨折を起こしてしまうと、手術が必要になりますし、リハビリが進まないと寝たきりになってしまいます。一度骨折を起こしてしまうと、立て続けに骨折を起こしてしまうこと少なくありません。

その時に後悔しないように、基本的な食事・運動などの生活習慣の見直しをしっかり行ってください。そして、定期的な骨密度チェックを欠かさないようにしましょう。

参考文献

(文献1)骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン作成委員会 骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版 p.2

http://www.josteo.com/ja/guideline/doc/15_1.pdf

(文献2)奈良県医師会 骨粗しょう症治療をコツコツ続けましょう(最終アクセス:2025年3月25日)

https://nara.med.or.jp/for_residents/2881/

(文献3)骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン作成委員会 骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版 p.2

http://www.josteo.com/ja/guideline/doc/15_1.pdf

関連する症例紹介

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中8が3に!人工関節を回避して歩ける喜び!左変形性股関節症 60代 女性

-

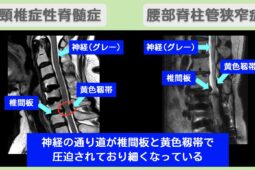

“リペア幹細胞” 投与直後から効果!歩行の安定を取り戻した!頚椎症性脊髄症術後 70代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中8が0に!骨嚢胞ありでも人工関節回避!右変形性股関節症 60代 女性

-

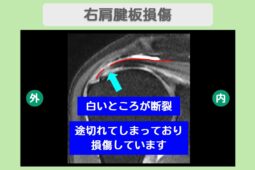

“リペア幹細胞” 痛み10段階中7が2に!手術を回避して趣味を楽しめるように!右肩腱板損傷 70代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】痛み10段階中10が4に!靴下が履ける日常を取り戻した!変形性股関節症 50代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中10が3に!高齢でも諦めなくてよかった!左変形性膝関節症 80代 女性