- 肩関節、その他疾患

- 肩関節

【医師監修】四十肩と五十肩の違いとは?原因や治療法を詳しく解説

「腕が上がらない」

「服を脱いだり、洗髪したりするのがつらい」

その症状、四十肩と呼ばれる肩の疾患かも知れません。しかし、この症状を四十肩と呼ぶ人もいれば、五十肩という人も一定数います。

本記事では、現役医師が四十肩と五十肩の違いを紹介し、原因や治療法についても詳しく解説します。記事の最後には、よくある質問をまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。

当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。

肩の違和感に悩みのある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。

目次

四十肩と五十肩の違い

「四十肩」「五十肩」は発症年齢による呼び分けに過ぎず、医学的には同一の疾患です。正式には肩関節周囲炎と呼ばれ、肩関節周囲の靭帯や腱などに炎症や拘縮が生じ、痛みや可動域制限を起こします。

40代で発症すれば四十肩、50代なら五十肩と呼ばれますが、実際は30代や60代でも起こります。

ただし、肩の痛みが必ずしも肩関節周囲炎とは限りません。腱板断裂、石灰沈着性腱板炎、頸椎疾患など類似症状の疾患もあるため、自己判断せず医療機関で診断を受けることが大切です。

四十肩・五十肩の症状

| 症状 | 詳細 |

|---|---|

| 肩の可動域が制限され日常動作が困難になる | 腕が上がらない状態、服の着脱・洗髪・背中に手を回す動作の困難 |

| 夜間や安静時にも症状が強く出る | 夜間痛による睡眠障害、安静時にも続くズキズキした痛み |

| 症状は数カ月から1年以上続くこともある | 回復まで長期化する経過、痛み期から拘縮期へ移行する可能性 |

四十肩・五十肩は、肩関節周囲の炎症や拘縮により、腕が上がらない、背中に手が回らないなど可動域が制限され、日常動作に支障をきたします。

夜間や安静時にも痛みが強く出やすく、睡眠の質が低下することもあります。経過は長引きやすく、症状が数カ月から1年以上続く場合もあるため、早めの評価と治療が不可欠です。

以下の記事では、ズキズキと痛い肩の症状について詳しく解説しています。

肩の可動域が制限され日常動作が困難になる

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 動きが狭くなる理由 | 炎症による関節のこわばり、関節包の硬化や癒着 |

| 制限されやすい動作 | 腕を上げる動作、腕を後ろに回す動作、肩を外に開く動作 |

| 困りやすい場面 | 洗髪や整髪の不自由、着替えの困難、高所作業の困難、運転や持ち上げ動作の負担増 |

| 特徴的なポイント | 自分で動かす動作の制限、自動可動域だけでなく、受動可動域も制限されることがある |

(文献1)

四十肩・五十肩では、肩関節周囲の炎症により関節が固くなり、腕を上げる、後ろに回す、外へ開く動きが制限されます。進行すると関節包が癒着し、可動域の低下が強まることがあります。

自分で動かせる範囲だけでなく、他人に動かされても動きに制限が出る点が特徴です。日常生活では洗髪や着替え、運転などで支障が出やすくなります。

夜間や安静時にも症状が強く出る

四十肩・五十肩では、肩関節周囲の炎症により、夜間や安静時に痛みや不快感が目立つことがあります。寝つきにくい、夜中に目が覚めるなど睡眠が妨げられ、痛みをかばう姿勢により睡眠の質が低下しやすいのが特徴です。

腕を動かしていない状態でも違和感が続き、座っているだけでもつらいことがあります。寝返りの際に肩へ負担がかかり、痛む側を下にすると圧迫が加わって症状が強まる場合もあります。

ただし、夜間痛は腱板断裂や石灰沈着性腱板炎でも起こり得るため、急に痛みが強くなった場合やきっかけが明確な場合は、医療機関で評価を受けましょう。

症状は数カ月から1年以上続くこともある

四十肩・五十肩は、肩関節まわりの炎症や関節包の硬さが関与するため、短期間で治りきる疾患ではありません。

症状は段階的に変化し、痛みが強い時期から動きの制限が中心となる時期を経て、ゆっくり回復していくことが一般的です。

個人差はあるものの、回復までに数カ月から1年以上かかることもあり、海外の医療機関の患者向け情報では、全体として1〜3年程度で軽快すると説明されることがあります。(文献2)

また、公的医療情報でも回復まで年単位になる可能性が示されています。症状が落ち着いてきても、医師の指示に沿ったリハビリの継続が重要です。(文献3)

四十肩・五十肩の原因

| 原因 | 詳細 |

|---|---|

| 加齢による肩関節の変化 | 腱や靱帯など軟部組織の変性、関節周囲組織の柔軟性低下 |

| 炎症と拘縮の進行 | 関節周囲炎症による痛み、関節包の肥厚と癒着による可動域低下 |

| 肩の使い過ぎや固定が引き金になる | 反復動作による負担蓄積、痛み回避による不動化と硬さの進行 |

| 糖尿病などの基礎疾患や外傷後に発症 | 糖尿病に伴う発症リスク増加、転倒や骨折後の二次的な拘縮 |

四十肩・五十肩は、医学的には「肩関節周囲炎」と呼ばれ、肩関節の周囲に炎症が起こり、痛みや動きの制限が生じる状態です。

肩関節周囲炎は、肩関節を包む関節包と呼ばれる組織が炎症を起こし、厚く縮んでしまうことが原因で起こります。

風船がしぼんで硬くなるように、関節包が硬く縮むことで肩関節の動きが制限されます。

炎症がさらに進むと、関節包や周囲の組織が癒着を起こし、食品ラップ同士がくっつくような状態になるため、注意が必要です。

加齢による肩関節の変化

四十肩・五十肩は40代以降に多く、加齢による骨・軟骨・靱帯・腱の変性で肩周囲の柔軟性が低下し、日常動作でも微細損傷が起こりやすくなることが発症に関与します。

その結果、肩関節周囲に炎症が生じて痛みや動かしにくさが現れ、炎症が関節包に及ぶと肥厚・硬化により可動域制限が強まり、癒着が進めば拘縮(凍結肩)となって回復が長引くことがあります。

加齢変化は誰にでも起こるため、明確なきっかけがないまま発症するケースも少なくありません。

以下の記事では、更年期の肩こりについて詳しく解説しています。

炎症と拘縮の進行

四十肩・五十肩は肩関節周囲の炎症で発症し、炎症が強い時期は動作時だけでなく夜間や安静時にも痛みが出やすく生活に支障を来すことがある疾患です。

炎症が長引くと関節包が硬くなりやすく、肩関節を包む関節包の組織が肥厚・硬化して、徐々に肩の可動域が狭くなります。

海外の整形外科情報でも、炎症が主体の時期から硬さが目立つ時期へ移行する経過が示されています。(文献4)

拘縮が進むと、痛みが落ち着いても肩の硬さが残って腕を上げる・後ろに回す動作が困難となり回復に時間がかかるため、異変を感じた場合は早めに医療機関を受診しましょう。

肩の使い過ぎや固定が引き金になる

肩関節は可動域が大きく、仕事や家事など日常動作で頻繁に使われるため、同じ動作の繰り返しで肩関節周囲に負担が蓄積し、炎症が起こりやすくなります。四十肩・五十肩は加齢変化が背景にあるため、こうした使い過ぎがきっかけとなり症状が表面化することがあります。

炎症が起きると腕を上げる動作などで痛みが出やすくなり、かばうことで肩を動かさない時間が増えやすい点にも注意が必要です。さらに、骨折や手術後などで肩を固定し動かさない期間が続くと、発症リスクが高まります。

海外の整形外科情報でも、骨折や手術などで肩を一定期間動かさない状態が続くと凍結肩を発症することがあると示されています。(文献4)

糖尿病などの基礎疾患や外傷後に発症

| 起こりやすい背景 | 四十肩・五十肩に関係するポイント |

|---|---|

| 糖尿病 | 発症リスク上昇、炎症と硬さの長期化 |

| 甲状腺機能の異常 | 発症との関連性 |

| 外傷(けが・骨折) | 動かせない期間による関節包の硬化 |

| 手術後 | 固定と安静による拘縮進行 |

| 固定期間が長い状態 | 関節包の癒着と線維化、可動域低下 |

四十肩・五十肩は誰にでも起こり得ますが、基礎疾患や外傷後では発症しやすいことがあります。

糖尿病は凍結肩の代表的なリスク因子とされ、肩関節周囲の炎症や硬さが長引きやすい背景となり得るほか、甲状腺機能の異常も四十肩・五十肩との関連が示されています。(文献5)

さらに、肩のけがや骨折、手術後は痛みや固定により肩を動かせない期間が生じやすく、この状態が長いほど関節包が硬くなり、拘縮が進みます。これが発症の引き金となり得ます。

基礎疾患がある方ほど症状が長引くこともあるため、自己判断で放置せず整形外科で評価を受けましょう。

以下の記事では、糖尿病について詳しく解説しています。

四十肩・五十肩と似た疾患

| 四十肩・五十肩と似た疾患 | 詳細 |

|---|---|

| 腱板の病気(腱板断裂・石灰沈着性腱板炎) | 腕を上げる動作痛、夜間痛、筋力低下 |

| 腱や滑液包の炎症(インピンジメント症候群・上腕二頭筋腱炎・肩峰下滑液包炎) | 特定の角度で増悪する痛み、動作時痛、圧痛 |

| 首の疾患(頸椎症性神経根症) | 首の動きで増悪、腕への放散痛、しびれ |

| 関節の障害(脱臼・変形性肩関節症) | 外傷後の強い痛み、関節変形、ゴリゴリ音 |

四十肩・五十肩は肩の痛みと動かしにくさが代表的ですが、似た症状を示す別の疾患もあります。腱板断裂や石灰沈着性腱板炎では夜間痛や筋力低下が目立ち、インピンジメント症候群や上腕二頭筋腱炎では、特定の角度で痛みが強くなります。

頸椎症性神経根症では首の動きで痛みが増し、腕のしびれを伴うことがあります。外傷後の脱臼や変形性肩関節症など関節の障害も原因となるため、自己判断せず医療機関で鑑別することが大切です。

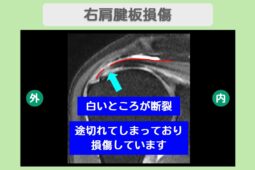

以下の記事では、四十肩・五十肩と似た疾患である腱板断裂と石灰沈着性腱板炎について詳しく解説しています。

【関連記事】

石灰沈着性腱板炎の原因はストレスや食べ物?肩の痛みへの対処や治療法を解説

腱板の病気(腱板断裂・石灰沈着性腱板炎)

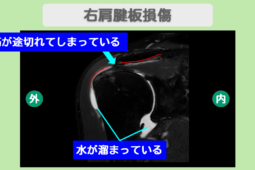

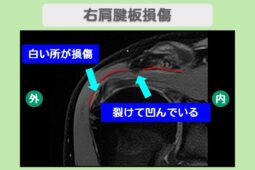

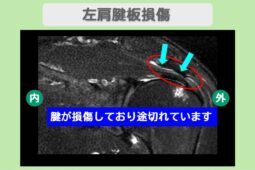

腱板断裂や石灰沈着性腱板炎は、四十肩・五十肩と痛みや動かしにくさが重なりやすく、鑑別が重要です。

腱板は肩関節の安定に関わる筋腱の集まりで、損傷や炎症が起こると腕を上げる動作で痛みが出たり、可動域が制限されたりします。石灰沈着性腱板炎では症状が急に強くなることもあり、見分けにくい点が特徴です。

夜間痛は四十肩・五十肩に限らず腱板の病気でも起こり得るため、「夜に痛いから四十肩」とは断定できません。

日本整形外科学会も、四十肩・五十肩の診断では石灰沈着性腱板炎や肩腱板断裂などと区別する必要があると説明しています。(文献1)

以下の記事では、腱板の病気について詳しく解説しています。

【関連記事】

インピンジメント症候群と五十肩の違いを解説!セルフチェック方法も紹介

石灰沈着性腱板炎の原因はストレスや食べ物?肩の痛みへの対処や治療法を解説

腱や滑液包の炎症(インピンジメント症候群・上腕二頭筋腱炎・肩峰下滑液包炎)

上腕二頭筋腱炎や肩峰下滑液包炎、インピンジメント症候群は、四十肩・五十肩と同様に肩周囲の炎症が関与するため、症状が紛らわしい疾患です。

インピンジメント症候群では、腕を上げる際に腱板や滑液包がこすれたり挟まったりして炎症が起こり、洗髪や服の着脱などで痛みが出やすくなります。

腕を持ち上げたり手を伸ばしたりする動作で症状が出ることや、肩前面から腕外側へ広がる症状がみられることが示されています。(文献6)

これらは四十肩・五十肩でもよくある訴えのため自己判断での区別は困難です。上腕二頭筋腱炎は肩の前側の症状、肩峰下滑液包炎は挙上動作での増悪が特徴である一方、四十肩・五十肩では受動可動域まで制限されることがあるため、診察と画像検査による鑑別が必要です。

首の疾患(頸椎症性神経根症)

頸椎症性神経根症は、首の骨や椎間板の加齢変化により神経根が圧迫され、首だけでなく肩から腕にかけて症状が広がる疾患です。

そのため「肩のズキズキ」や違和感として自覚されやすく、四十肩・五十肩と紛らわしくなります。肩から腕の痛みに加えて、腕や手指のしびれを伴いやすい点が特徴です。

日本整形外科学会でも、肩から腕の症状と手指のしびれが多いこと、さらに筋力低下や感覚障害が出ることがあると説明されています。(文献7)

関節の障害(脱臼・変形性肩関節症)

脱臼や変形性肩関節症など関節そのものの障害でも、腕が動かしにくい、日常動作が困難といった症状が出るため、四十肩・五十肩と紛らわしいことがあります。

肩関節脱臼は転倒やスポーツなど外傷を契機に突然発症しやすく四十肩・五十肩とは発症背景が異なる一方、脱臼後に痛みで肩を動かさない期間が続くと拘縮が進み四十肩様の状態になることもあります。

変形性肩関節症は、関節軟骨の変性や摩耗が背景にあり、肩に生じると可動域の制限や痛みが目立つのが特徴です。

日本整形外科学会は関節症について、機械的刺激などにより軟骨が変性、摩耗し、滑膜炎が併発して変性が加速することがあると説明しています。(文献8)

症状だけでの判断は難しいため、診察とX線などの画像検査で鑑別し、適切な治療につなげることが大切です。

以下の記事では、肩関節亜脱臼について詳しく解説しています。

四十肩・五十肩の治療法

| 治療法 | 詳細 |

|---|---|

| 薬物療法 | 痛みと炎症の軽減、夜間痛の緩和 |

| 理学療法 | 可動域の改善、拘縮予防、肩機能の回復 |

| 手術療法 | 保存療法で改善しない例での選択肢、関節の動きの改善 |

| 再生医療 | 症状や原因に応じた組織修復の補助、治療選択肢のひとつ |

四十肩・五十肩の治療は、痛みと炎症を抑える薬物療法を中心に、肩の動きを取り戻す理学療法を組み合わせて進めます。薬物療法や理学療法で改善が乏しい場合は、関節の動きの改善を目的に手術療法を検討します。

また、症状や原因によっては再生医療が選択肢となる場合もありますが、再生医療を取り扱う医療機関は限られており、すべての症状に適用できるわけではありません。

そのため、再生医療を検討する際は、事前に医師と相談しながら適応を判断する必要があります。

薬物療法

四十肩・五十肩の初期(急性期)は肩関節周囲の炎症が主体となるため、薬物療法が効果を発揮しやすい時期です。

日本整形外科学会でも、症状が強い急性期には消炎鎮痛薬の内服や注射が有効と説明されています。(文献1)

とくにNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)は炎症と腫れを抑えて痛みを和らげ、日常生活の負担軽減に役立ちます。国内でも、除痛目的にNSAIDsを用いることが一般的です。(文献9)

肩関節内へのステロイド注射は炎症を強く抑える手段で、海外のレビューでも治療選択肢として挙げられ、症状の軽減や可動域の改善に役立つ可能性が示されています。(文献4)

理学療法

四十肩・五十肩では、炎症が落ち着いた後に肩の硬さ(拘縮)が目立ちやすくなるため、回復には理学療法が欠かせません。

日本理学療法士協会の資料でも、炎症が落ち着いた後に硬さが目立ちやすいことと、理学療法士による運動療法やセルフエクササイズの指導が推奨されています。(文献10)

エビデンスレビューでは、標準化した理学療法を含む保存療法で高い改善率が報告されており、無理に強く伸ばすより状態に合わせた穏やかな運動が良い可能性も示されています。(文献11)

海外の患者向け資料でも回復には時間がかかるため理学療法の継続が不可欠とされており、自己流は避けて段階に合った運動を続けることが大切です。(文献3)

手術療法

| 手術の種類 | 概要 | 特徴 |

|---|---|---|

| 麻酔下での関節モビライゼーション(マニプレーション) | 全身麻酔下で肩関節を動かし、硬くなった関節包を伸ばして可動域を改善する方法 | 短時間で可動域改善が期待、術後のリハビリ継続が欠かせません。 |

| 関節鏡下関節包遊離術 | 関節鏡(カメラ)と器具を挿入し、癒着した関節包を切開して可動域を改善する方法 | 皮膚切開が小さい、術後回復が比較的早い傾向 |

保存療法で十分な改善が得られない場合や、肩関節の硬さ(拘縮)が強い場合は、手術療法を検討します。

代表的な方法として、全身麻酔下で肩関節を動かして硬くなった関節包を伸ばす麻酔下関節モビライゼーション(マニプレーション)や、関節鏡を用いて癒着した関節包を切開する関節鏡下関節包遊離術があります。

手術は保存療法より短期間で可動域の改善が期待できますが、骨折、神経障害、感染症などの合併症リスクもあるため、適応については医師と相談して慎重に判断しましょう。

再生医療

| 再生医療が選択肢となる理由 | 説明 |

|---|---|

| 炎症に関わる環境へのアプローチ可能性 | 血小板由来因子などを介した局所環境への作用の考え方 |

| 成長因子を含む治療の概念 | PRPが成長因子などを含む血漿(けっしょう)である点 |

| 研究報告で検討が進む領域 | 可動域や評価尺度を用いた臨床研究や系統的レビューの蓄積 |

| 注射治療として実施される枠組み | 入院や手術を前提としない注射手技としての位置づけ |

| 細胞特性に基づく治療概念 | 自己由来幹細胞の分化能や体内環境に関わる働きを活用する考え方 |

(文献12)

四十肩・五十肩は、炎症に続いて関節包の拘縮が残りやすい疾患です。再生医療は、注射を用いて局所環境に働きかける考え方に基づいており、研究でも可動域などの指標で検討されています。

また、手術を前提としない治療として実施できるため、侵襲が比較的小さく、感染症や術後の合併症リスクを抑えやすいのが利点です。

さらに、患者自身の細胞を用いる治療では、薬物療法のような全身性の副作用が生じにくい可能性も期待されます。

ただし、標準治療の代替ではなく、適応や期待できる効果は状態により異なるため、医師と相談の上で判断が必要です。

当院「リペアセルクリニック」では、四十肩・五十肩に対する再生医療を用いた治療を行っております。

詳しくは、以下の四十肩・五十肩に対する再生医療の症例をご覧ください。

また、以下の動画では、当院で行っている肩関節の症状に対する再生医療について詳しく解説しています。

四十肩・五十肩の診断・検査方法

| 検査 | 説明 |

|---|---|

| X線(レントゲン) | 骨折や変形性関節症など、他疾患の除外目的 |

| MRI検査 | 肩関節周囲組織の評価、炎症や癒着の程度確認 |

| 超音波検査 | 腱板や滑液包などの観察、画像ガイド下注射での活用 |

四十肩・五十肩の診断は、主に問診と診察で行います。痛みの程度や可動域を確認し、腕を前・横に上げる、後ろに回すなどの動作で制限の有無を評価します。

レントゲンは炎症や癒着自体は写らないため、骨折や変形性関節症など他疾患の除外目的で実施します。

必要に応じてMRIや超音波で炎症や癒着の程度を確認しますが、多くは診察で診断可能です。

四十肩・五十肩の予防法

| 予防法 | 詳細 |

|---|---|

| 肩を動かす習慣をつけ可動域低下を防ぐ | 肩甲骨を意識した軽い運動習慣 |

| 肩を固定しすぎず日常で軽く動かす | 安静のしすぎ回避とこまめな可動 |

| 基礎疾患を管理し発症リスクを下げる | 糖尿病などの血糖管理と定期受診 |

四十肩・五十肩の予防は、「固めない」「偏らせない」「基礎疾患を整える」が基本です。肩は動かさない期間が続くほど可動域が落ちやすく、反対に偏った使い方が続くと炎症のきっかけになります。

日常的に肩甲骨と肩関節を軽く動かし、固定しすぎないことが大切です。デスクワークでは猫背や巻き肩が定着しやすいため、姿勢と作業環境の見直しも欠かせません。糖尿病などの基礎疾患がある場合は、内科的管理も含めた全身の調整が予防につながります。

肩を動かす習慣をつけ可動域低下を防ぐ

四十肩・五十肩は、肩関節周囲の炎症に続いて関節包が硬くなり、肩が固まって可動域が落ちることがある疾患です。そのため、動かさない期間が長いほど拘縮が進みやすく、外傷や手術後などで肩を固定した後に発症することがある点からも「動かさないこと」がリスクになり得ます。

日本整形外科学会では、急性期を過ぎたら運動療法(拘縮予防や筋力強化)を行うと明記されています。(文献13)

肩を動かすことは単なるセルフケアではなく、医学的にも「動きの低下を防ぐ」ための重要な手段として位置づけられています。

可動域を保つことは、洗髪や服の着脱など日常動作の維持にも直結するため、無理のない範囲で穏やかに動かす意識が大切です。

肩を固定しすぎず日常で軽く動かす

肩を固定しすぎず日常で軽く動かすことが重要なのは、「動かさない期間」そのものが四十肩・五十肩の引き金になり得るためです。

AAOS(米国整形外科学会)では、手術や骨折などで肩を固定したあとに凍結肩(四十肩・五十肩)が起こり得ると説明されており、固定がリスク因子になることが示されています。(文献4)

肩を動かさない状態が続くと、肩関節周囲の組織が硬くなり、関節包の線維化や拘縮が進みやすく、可動域低下につながります。

とくに、けがや手術後は肩を動かせる範囲が限られやすいため、医師の指示に従いながら可能な範囲で早期から軽く動かすことが、拘縮予防と機能回復において大切です。

基礎疾患を管理し発症リスクを下げる

糖尿病や甲状腺疾患は四十肩・五十肩(凍結肩)の発症と関連するため、基礎疾患を管理し発症リスクを下げることが大切です。糖尿病や甲状腺疾患がある人は凍結肩のリスクが高く、炎症や組織変化が起こりやすくなる可能性があり、症状が長引く要因にもなり得ます。(文献4)

海外の医療情報では、糖尿病や甲状腺疾患の管理は、凍結肩のリスク低減につながる可能性が示されています。(文献4)

これは「特別な運動だけで予防する」のではなく、全身状態の管理が肩の病気にも影響し得るという考え方です。

そのため、定期通院を継続し、血糖や甲状腺機能を安定させることが、発症予防と重症化回避の両面で欠かせません。

四十肩と五十肩の違いを理解して適切に対処しよう

四十肩と五十肩は呼び方が異なるだけで、いずれも肩関節周囲炎を指します。この違いを理解しておくと、肩の痛みに関する情報を整理しやすくなり、受診やセルフケアなど次に取るべき行動も明確になります。

一方で、肩の痛みや動かしづらさは、腱板断裂や石灰沈着性腱板炎、頸椎由来の神経症状などでも生じるため注意が必要です。痛みが長引く場合や、筋力低下が目立つ場合、急に症状が悪化した場合は自己判断せず、医療機関で検査を受けて原因を確認しましょう。

四十肩・五十肩の症状が改善せずお悩みの方は当院「リペアセルクリニック」へご相談ください。四十肩・五十肩の痛みなどが長引きし、薬物療法やリハビリなどの保存療法だけでは十分な改善が得られない場合があります。

このような場合、症状や検査所見を踏まえて原因となる病態を評価した上で、再生医療を治療の選択肢のひとつとしてご提案しています。

再生医療は注射によって局所の環境に働きかける治療です。炎症や組織変化が関与する四十肩・五十肩に対して、症状の緩和や可動域の改善につながる可能性が検討されています。

ご質問やご相談は、「LINE」や「メール」、「オンラインカウンセリング」で受け付けておりますので、お気軽にお申し付けください。

\無料オンライン診断実施中!/

四十肩・五十肩に関するよくある質問

四十肩・五十肩は自然治癒しますか?

四十肩・五十肩は自然に軽快することもあります。ただし、放置すると関節包の癒着が進み、肩の動かしにくさが残ることがあります。

「そのうち治る」と我慢せず、早めに整形外科で評価を受けましょう。

四十肩・五十肩は整体や鍼灸で改善しますか?

四十肩・五十肩は、整体や鍼灸で一時的に楽になる可能性はありますが、改善効果が明確に証明されているとは言い切れません。

とくに鍼灸は、役立つと感じる人がいる一方で根拠は決定的ではないとする整理が多く、治療の中心は整形外科で原因を評価した上で、薬物療法や理学療法を行うことになります。

四十肩・五十肩に対してやってはいけないことはありますか?

四十肩・五十肩で避けたいことは、無理に動かすことと、固定し続けることです。

症状が強い時期に無理をすると炎症が悪化しやすく、反対に動かさなさすぎると肩が固まって可動域が低下することがあります。

痛みの出ない範囲で動かすことを基本とし、症状が悪化する場合は整形外科で相談しましょう。

参考文献

Frozen shoulder: MedlinePlus Medical Encyclopedia

Shoulder Impingement/Rotator Cuff Tendinitis|OrthoInfo