- 腱板損傷・断裂

- 肩関節、その他疾患

- 肩関節

【医師監修】右肩(左肩)がズキズキと痛い方必見!原因や対処法を解説

「右肩(左肩)がズキズキと痛い」

「肩の痛みが一向に改善しない」

右肩(左肩)が急にズキズキと痛むと重い疾患を心配する人も多いです。右肩(左肩)が痛む理由は主にデスクワークや長時間同じ姿勢でのスマホ視聴などですが、中には腱板損傷や五十肩、さらには内臓疾患などのサインが隠れている可能性もあります。

本記事では、現役医師がズキズキと痛む右肩(左肩)の症状の原因や対処法を詳しく解説します。記事の最後には、ズキズキと痛い右肩(左肩)に関するよくある質問をまとめていますので、ぜひご覧ください。

当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。

改善しない肩の痛みについて気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。

目次

右肩(左肩)がズキズキと痛む原因

| ズキズキと痛む原因 | 詳細 |

|---|---|

| 肩腱板損傷(断裂) | 腱板(肩の腱)の損傷による炎症・運動時痛、夜間痛、腕が上がりにくい状態 |

| 筋肉の炎症(腱板炎・石灰沈着性腱板炎など) | 腱や周囲組織の炎症によるズキズキした痛み、石灰沈着による急激な強い痛み |

| 関節の異常(肩関節周囲炎・変形性肩関節症など) | 関節包の炎症や軟骨変性による痛み、可動域制限、動作時の痛み |

| 神経の圧迫(胸郭出口症候群など) | 神経・血管の圧迫による肩や腕の痛み、しびれ、だるさ、握力低下 |

| 頸椎椎間板ヘルニア | 首の神経根圧迫による肩や腕の放散痛、しびれ、首の動きで増悪する痛み |

| 内臓疾患(狭心症・胆石症など) | 心臓・胆のうなど由来の関連痛(放散痛)、肩の動きと関係なく生じる痛み |

| 帯状疱疹 | 神経の炎症によるピリピリ・ズキズキした痛み、遅れて発疹が出るケース |

| 感染性関節炎 | 関節内感染による強い痛み、腫れ・熱感、発熱、動かせないほどの疼痛 |

| 胸部由来(肺尖部腫瘍・横隔膜刺激) | 肺尖部病変や横隔膜刺激による関連痛、肩の動きと関係しにくい痛み |

| その他(外傷・腫瘍など) | 打撲・骨折・脱臼など外傷性疼痛、骨や軟部腫瘍による持続痛 |

右肩(左肩)がズキズキと痛む原因は、腱板損傷や腱板炎、肩関節周囲炎など肩そのものの疾患だけではありません。

胸郭出口症候群や頸椎椎間板ヘルニアなど神経の圧迫でも痛みが起こり、しびれを伴うことがあります。

痛みの中には、狭心症や胆石症といった内臓疾患、帯状疱疹、感染性関節炎、胸部由来の疾患が隠れているケースもあるため、注意が必要です。

痛みが強い場合や発熱がある場合、急に症状が悪化した場合は、早急に医療機関を受診しましょう。

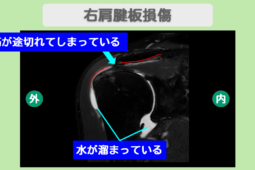

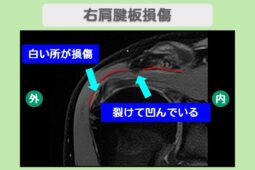

肩腱板損傷(断裂)

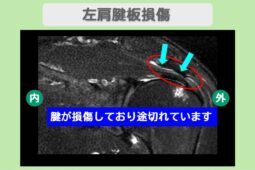

肩腱板損傷(断裂)は、肩の周囲で腕の上げ下げや回旋を支える「腱板」がすり減ったり切れたりして痛みが出る疾患です。腕を上げた瞬間の痛み、夜間に増える違和感、力が入りにくい感覚が特徴です。

筋肉の中でも棘上筋が傷つきやすく、加齢変化に加えて使い過ぎや転倒などの外傷がきっかけで発症しやすいとされています。

軽度であれば保存療法で改善することもありますが、完全断裂の場合は筋力低下が目立ちます。放置すると腱が縮んで治療が難しくなるため、早めの対応が大切です。

急に腕が上がらなくなった、物を持てなくなった、夜間痛で眠れないといった症状がある場合は、整形外科で画像検査を含めた評価を受けましょう。

以下の記事では、肩腱板損傷について詳しく解説しています。

【関連記事】

腱板損傷と断裂の違いは?症状の進行や治療法について現役医師が解説

筋肉の炎症(腱板炎・石灰沈着性腱板炎など)

肩の関節を安定させて動かす重要な役割を担っているのが、回旋筋腱板(ローテーターカフ)と呼ばれる4つの筋肉の腱です。

この腱に炎症が起こると腱板炎と呼ばれ、肩にかなり強い痛みを生じます。

炎症の原因は、使いすぎや加齢による変化などさまざまです。たとえば、野球のピッチャーやテニスのサーブのように、腕を繰り返し同じ動作で動かすスポーツでは、回旋筋腱板に負担がかかりやすく、腱板炎のリスクが高まります。また、普段使わない筋肉を急に動かした場合にも炎症が起きやすくなるのが腱板炎の特徴です。

強い痛みが特徴で安静時にも出現し、圧痛点が明瞭な場合があり、石灰沈着例では炎症期に痛みが増強します。

石灰沈着性腱板炎は、40~50代の女性に多く見られます。カルシウムが腱板のところに沈着して炎症を起こす疾患です。

カルシウムが腱板のところに沈着する理由は現在の医学では判明していません。考えられる原因は主に血流の問題や、年齢などが起因しているといわれています。

石灰沈着性腱板炎は、安静時でも強い痛みが出やすく、指で肩を押すと圧痛点がはっきりして痛む場所も特定しやすい疾患です。

以下の記事では、石灰沈着性腱板炎の原因について詳しく解説しています。

関節の異常(肩関節周囲炎・変形性肩関節症など)

肩関節周囲炎(いわゆる四十肩・五十肩)は、肩の痛みと可動域制限を主症状とする疾患で、腕が上がりにくい、動かしづらい状態が続きます。40〜50代に多く見られますが、近年は長時間のデスクワークやスマホ使用により、若年層でも発症するケースが増えています。

まれに肩から腕にかけてしびれを伴うことがあり、その場合は頸椎椎間板ヘルニアなどとの鑑別が必要です。

一方、変形性肩関節症は軟骨の摩耗により痛みと炎症が生じる疾患です。進行すると痛みの増悪や可動域の低下、動かしたときの軋轢音が目立つようになります。X線(レントゲン)検査で骨棘の形成や関節裂隙の狭小化が確認できる点が特徴です。

以下の記事では、肩の痛みで疑われる疾患やがんの可能性について紹介しています。

神経の圧迫(胸郭出口症候群など)

肩の付け根の痛みは、筋肉や関節だけでなく、神経の圧迫が原因で起こることもあります。代表的な疾患が胸郭出口症候群で、首から腕へ向かう神経や血管が鎖骨周辺や肋骨付近で圧迫されることにより、肩から腕、手にかけて痛み、しびれ、だるさなどが生じます。

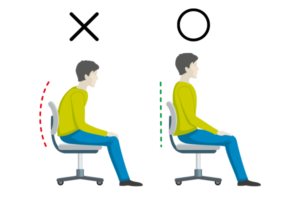

主な背景としては、首や肩の筋緊張、鎖骨や肋骨の形態変化、猫背などの不良姿勢です。なで肩の女性や、重い荷物を持つ機会が多い方に多い傾向があり、スマホ使用時の前かがみ姿勢も症状を悪化させる要因となるため注意が必要です。

以下の記事では、胸郭出口症候群について詳しく解説しています。

胸郭出口症候群の原因とは?主な症状や4つの治療法を医師が解説!

【胸郭出口症候群】症状のセルフチェックリストやテスト方法を医師が解説

頸椎椎間板ヘルニア

頸椎椎間板ヘルニアでは、首の椎間板が突出して神経根を刺激することで、右肩(左肩)にズキズキした痛みが現れることがあります。痛みは肩だけにとどまらず腕から手指へ放散し、しびれや感覚の鈍さを伴いやすいのが特徴です。

多くは安静や薬物療法、リハビリなどの保存療法で軽快しますが、握力低下や筋力低下、動作の障害がある場合は早期の評価が必要です。

以下の記事では、頸椎椎間板ヘルニアについて詳しく解説しています。

【関連記事】

頚椎椎間板ヘルニアの痛みを和らげる治療方法は?日常生活の注意点

内臓疾患(狭心症・胆石症など)

肩の付け根の痛みは、整形外科の疾患だけでなく、内科領域の「関連痛」として現れることがあります。狭心症や心筋梗塞では、胸部の痛みが肩、背中、腕、あごなどへ放散することがあり、命に関わる状態の可能性があるため、注意が必要です。

また、胸部大動脈解離では、背部から肩にかけて強い痛みが出ることがあり、緊急対応が必要です。胆石症は、脂肪分の多い食事の後に上腹部の痛みとともに、右肩から右肩甲骨周囲へ痛みが放散し、吐き気、嘔吐、発熱を伴うことがあります。

肩の痛みに加えて胸痛、息苦しさ、冷汗、吐き気、発熱などを伴う場合は、自己判断せず早急に医療機関を受診しましょう。

帯状疱疹

帯状疱疹は、水ぼうそうの原因である水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化して起こる疾患です。ウイルスは神経に潜むため、発症初期には右肩(左肩)のどちらか片側に「ピリピリ」「ズキズキ」する痛みが出ることがあります。

数日以内に肩から腕、背中にかけて赤みや水ぶくれが現れ、皮膚が触れるだけで過敏になることもあります。放置すると帯状疱疹後神経痛として痛みが長引く場合があるため、片側の痛みが続くときは早めに医療機関を受診しましょう。

以下の記事では、帯状疱疹について詳しく解説しています。

【関連記事】

【最新版】帯状疱疹後神経痛の解消法|後遺症でピリピリする際の治療法を紹介

感染性関節炎

| 確認ポイント | 典型的な内容 |

|---|---|

| 発症の速さ | 数時間〜数日での急な出現・悪化 |

| 見た目の変化 | 腫れ・赤み・熱感 |

| 伴う症状 | 発熱・悪寒・強いだるさ |

| 起こりやすい関節 | 膝が多いが肩でも起こり得る |

| 放置リスク | 関節破壊・機能障害の進行 |

| 受診の目安 | 急激な悪化と熱感や発熱の併発 |

感染性関節炎は、関節内に細菌などが入り急速に炎症が進む疾患です。関節液の増加で内圧が上がり、肩にズキズキした強い痛みが出ます。

腫れ、赤み、熱感、動かせないほどの痛み、発熱を伴う場合は、早急に医療機関を受診する必要があります。

胸部由来(肺尖部腫瘍・横隔膜刺激)

| 疑う状況 | 出やすい症状 |

|---|---|

| 肩を動かしていないのに続く | 安静でも続く |

| 肺の上の病気(肺尖部など) | 肩から腕へ広がる、しびれ |

| 目の症状を伴う | まぶたが下がる、瞳孔の左右差 |

| 胸膜や胸水の刺激 | 咳や深呼吸で増える、息苦しさ |

| 放置してはいけない危険サイン | 発熱、体重減少、脱力感 |

肩がズキズキするのは、炎症だけでなく、胸の疾患が原因で起こる関連症状の場合もあります。

肩を動かしていないのに痛みが続く、咳や深呼吸で痛みが増える、息苦しさや発熱がある、体重減少がある、腕のしびれや脱力感があるといった症状がみられるときは注意が必要です。

整形外科で異常が見つからない場合も、内科や呼吸器内科で早めに評価を受けましょう。

その他(外傷・腫瘍など)

肩の付け根の痛みは、関節や筋肉の炎症だけでなく、転倒や衝突などの外傷が原因で起こることもあります。

たとえば腱板断裂は、転倒時に肩へ強い衝撃が加わることで生じる場合があります。高齢者の場合、骨が脆くなっているため、軽い転倒でも上腕骨近位部骨折などを起こす恐れがあるため、注意が必要です。

また、スポーツ中に強い力が加わった場合には、肩関節脱臼や靱帯損傷を起こすことがあります。まれに腫瘍が痛みの原因となることもあり、その際は痛みに加えて、しびれ、腫れ、発熱などの症状を伴う場合があります。

右肩(左肩)がズキズキと痛いときの対処法

| 対処法 | 詳細 |

|---|---|

| 家庭でできるケアを実施する(ストレッチ・マッサージ・温罨法・冷罨法など) | やさしい運動と冷温の使い分け |

| 運動療法・ステロイド注射・手術療法などの治療 | 原因に応じた治療の検討 |

| 日常生活を整える(姿勢・運動・睡眠など) | 姿勢と睡眠と軽い運動による再発予防 |

肩の痛みは原因や性質によって対処法が異なるため、適切に対応することで悪化の予防と回復の促進につながります。痛みが強い場合は、市販の鎮痛薬や湿布で一時的に症状を和らげます。

鎮痛薬には内服薬、貼付薬、外用薬などがあり、使いやすさや胃への負担を考慮して選びましょう。

湿布は、強い痛みが出た直後(急性期)は冷湿布、慢性的な痛みには温湿布の使用が一般的です。ただし、湿布の長時間貼付はかぶれの原因となるため注意が必要です。

市販薬を使用する際は用法・用量を守り、併用薬がある場合や妊娠・授乳中、持病がある場合は薬剤師や医師に相談しましょう。

以下の記事では、痛み止めについて詳しく解説しています。

家庭でできるケアを実施する(ストレッチ・マッサージ・温罨法・冷罨法など)

| ケア方法 | 目的・ポイント |

|---|---|

| ストレッチ | 可動域の改善とこわばりの軽減 |

| マッサージ | 筋緊張の緩和と血流促進 |

| 温罨法 | 慢性痛の緩和と回復促進 |

| 冷罨法 | 急性期の痛みと炎症の鎮静 |

家庭でできるケアとして、ストレッチ、マッサージ、温罨法、冷罨法があります。ストレッチは肩や首まわりの筋肉を柔らかくし、痛みの軽減や可動域の改善に役立ちますが、痛みが強いときに無理に行うのは避けましょう。

マッサージは筋緊張を和らげ、血流を促して回復を助けます。肩甲骨を意識して、無理のない範囲で動かすのがポイントです。温罨法は慢性的な痛みやこわばりが強いときに、冷罨法は痛みが強い急性期に適しています。

これらのケアで改善しない場合や、発熱・しびれを伴う場合は、早急に医療機関を受診しましょう。

運動療法・ステロイド注射・手術療法などの治療

問診、視診、触診に加えX線などの画像検査で原因を確認し、診断を行います。痛みが強い場合は、注射で炎症や痛みを抑える治療が選択されます。

ステロイド注射は即効性が期待できますが、効果は永続的ではなく、頻回投与は副作用のリスクがあるため、適切な頻度で行うことが大切です。

肩関節の拘縮があるときは、可動域を広げるリハビリ(運動療法)で機能改善を図ります。腱板断裂で痛みが強く日常生活に支障がある場合や、腕が上がらない場合は手術を検討します。

近年は関節鏡による低侵襲手術が主流です。

しかし、整形外科医の間では、肩の腱板手術はできるだけ避けたい治療のひとつです。

理由は、手術をしても痛みが十分に取れなかったり、かえって症状が悪化したりするケースが一定数あるためです。

さらに術後に肩が固まってしまう拘縮や、縫合した腱板の再断裂が起こることもあり、術後経過が思い通りにいかないこともあります。

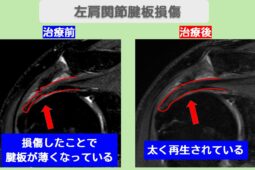

こうした課題に対して、近年注目されているのが再生医療です。入院や手術を必要とせず、状態によっては手術に近い、あるいはそれ以上の改善が期待できる選択肢として検討されることがあります。

私自身、約10年にわたり再生医療に携わってきた中で、肩の治療には確かな希望があると感じています。詳しくは、ぜひこちらの動画をご覧ください。

<肩腱板損傷の症例動画>

再生医療の無料相談受付中!

リペアセルクリニックは「肩の痛み」に特化した再生医療専門クリニックです。手術・入院をしない新たな治療【再生医療】を提供しております。

肩の痛みは⼿術しなくても治療できる時代です。

日常生活を整える(姿勢・運動・睡眠など)

日常生活では、正しい姿勢を保つことが大切です。猫背になると肩まわりに負担がかかり、症状が悪化しやすくなります。

デスクワークやパソコン作業が多い方は、1時間に1回を目安に休憩を取り、腕の上げ下げや肩甲骨体操を、5分でも行いましょう。

適度な運動は肩周囲の筋力と柔軟性の維持に役立つため、ウォーキングや水泳など負担の少ない運動を継続することが大切です。ただし痛みがある場合は、無理をせず医師に相談してから行うようにしましょう。

また、睡眠不足は痛みや炎症を助長する可能性があるため、十分な睡眠を確保しましょう。就寝時は痛む側の肩を下にしないよう注意し、抱き枕などで楽な姿勢を作るのも有効です。

右肩(左肩)のズキズキ痛みに対する予防法

| 予防法 | 詳細 |

|---|---|

| 適度の運動習慣を取り入れる | 筋力と柔軟性の維持 |

| スマホ・PC作業の姿勢を見直す | 猫背予防と肩負担の軽減 |

| 適切なストレッチやマッサージを取り入れる | こわばり予防と血流改善 |

右肩(左肩)のズキズキした痛みを予防する基本は、肩に負担が集中する状況を減らし、肩甲骨まわりの柔軟性と筋力を保つことです。

スマホやPC作業、家事、育児などは姿勢が偏りやすく、同じ体勢が続くほど肩の緊張が残ります。強い運動を急に始めるより、短時間の運動やストレッチを毎日続けることが再発予防につながります。

適度の運動習慣を取り入れる

肩の痛み予防には、肩周りの筋肉を鍛え、柔軟性を高めることが重要です。とくに、肩甲骨を意識しましょう。肩甲骨は、肋骨の背面に位置する逆三角形の骨で、腕のさまざまな動きをサポートする重要な役割を担っています。

この肩甲骨、本来は肋骨に直接くっついているのではなく、筋肉によって支えられています。

周りの筋肉が弱ったり、硬くなったりすると、肩甲骨の位置がずれ、肩関節に負担がかかりやすくなります。

肩回し体操

肩回し体操です。腕を大きく回すことで、肩の動きを広げます。前方向と後ろ方向を10回ずつ行います。

やり方は以下の画像を参考にしてみてください。

痛みを感じる時は、無理せずに回せる範囲で行いましょう。

肩甲骨はがし

両手を前に伸ばし、手のひらを合わせます。そのまま両腕を左右にゆっくりと開き、肩甲骨を背骨から引き離すように意識します。

やり方は以下の画像を参考にしてみてください。

画像の動きを10回繰り返しましょう。この動きは、肩甲骨を支える筋肉を強化する効果があります。こちらの動きも無理のない範囲で行うことが大切です。

腕立て伏せ

腕立て伏せも肩と同時に、胸や腕の筋肉も鍛えられる効果的な運動です。

無理のない範囲で10回を目標に行いましょう。

これらの運動は、毎日続けることで効果を発揮します。できるだけ毎日、習慣づけるようにしましょう。

スマホ・PC作業の姿勢を見直す

長時間のパソコン作業やスマホの使用は猫背になりやすく、肩甲骨の動きを悪くする原因になります。

猫背の姿勢が続くと肩甲骨が外側に開いた状態で固定され、肩関節への負担が増えて痛みが出やすくなります。

日常では、以下の点を意識して姿勢を整えることが大切です。

| 意識するポイント | 内容 |

|---|---|

| 背筋を伸ばし、顎を引く | 顎を引いて背筋を伸ばす |

| 肩の力を抜いてリラックスする | 肩の緊張を抜く |

| 目線は正面に向ける | 目線を下げない |

| 足の裏全体を床につける | 座位の安定を保つ |

| 肘は90度を維持する | 肩への負担を減らす |

| こまめに休憩をとる | 1時間に1回の休憩と軽いストレッチ |

姿勢や作業環境を整えることで、症状の軽減が期待できます。それでも肩の痛みが改善しない場合は、医療機関を受診しましょう。

適切なストレッチやマッサージを取り入れる

予防目的のストレッチは、強く伸ばすのではなく「ゆっくり行い、呼吸を止めない」ことが基本です。肩だけでなく、胸の前(大胸筋)や首、肩甲骨周囲もほぐすと姿勢が整いやすくなります。

マッサージは短時間にとどめ、押して不快感が増す部位は避けましょう。運動前後や入浴後など身体が温まったタイミングに行うと継続しやすくなります。なお、しびれ・発疹・発熱を伴う場合は自己流のケアを優先せず、医療機関で原因を評価することが大切です。

肩回し

肩回しは前後の方向を10回ずつ行います。無理に大きく回す必要はありません。

負荷をかけないやり方は以下の画像を参考にしてみてください。

無理に早く回そうとしたり、大きく伸ばそうとしたりするとかえって肩の痛みを悪化させる可能性があります。大切なのは肩に負荷をかけることではなく、肩の痛みを軽減することを目的にすることです。

首のストレッチ

首のストレッチでは、ゆっくりと無理のない範囲で右と左に倒し、それぞれ10秒間キープします。

キープのやり方は以下の画像を参考にしてみてください。

肩のストレッチなどを行なっても、しびれや発疹、発熱がある場合は自己流のケアを優先せず、原因の評価を先に行うことが大切です。

腕のストレッチ

腕のストレッチは、片腕を胸の前にまっすぐ伸ばし、反対の手で肘のあたりを軽く押さえながら10秒ほどキープします。

以下の画像を参考に反対側も同様に行いましょう。肩まわりの筋肉の緊張を和らげ、柔軟性を高める効果が期待できます。

マッサージは、肩や首の筋肉を指で優しくもみほぐすことで、血行促進効果が期待できます。とくに肩甲骨周辺の筋肉を重点的にマッサージすると、痛みの予防につながります。

ズキズキと痛い右肩(左肩)の悩みは当院へご相談ください

肩の付け根がズキズキ痛むと、不安を感じる方も多いでしょう。肩の痛みは原因によって対処法が異なるため、適切に対応することが悪化の予防と早期回復につながります。

肩の痛みは市販薬やセルフケアで様子を見ることも可能ですが、痛みが長引く場合は自己判断せず医療機関を受診しましょう。

日常生活では正しい姿勢を意識し、適度な運動やストレッチ、マッサージを継続することが予防に有効です。

ズキズキとした肩の痛みが改善せずお悩みの方は当院「リペアセルクリニック」へご相談ください。

当院では、症状や検査所見を踏まえた上で、肩の痛みの原因となる病態に対し、再生医療を含む治療法を選択肢のひとつとしてご提案する場合があります。

ご質問やご相談は、「LINE」や「メール」、「オンラインカウンセリング」で受け付けておりますので、お気軽にお申し付けください。

\無料オンライン診断実施中!/

ズキズキと痛い右肩(左肩)に関するよくある質問

右肩(左肩)がズキズキするときは何科を受診すれば良いですか?

右肩(左肩)のズキズキした痛みは、原因により受診先が異なります。多くは整形外科領域のため、まず整形外科を受診するのがおすすめです。

整形外科で原因が特定できない場合や、整形外科以外の疾患が疑われる場合は、症状に応じて適切な診療科を受診しましょう。

以下の表では、症状別に受診を検討すべき診療科をまとめていますので、参考にしてください。

| 症状の特徴 | 受診する科 |

|---|---|

| 肩を動かすと痛い、腕が上がらない、五十肩や腱板損傷が疑わしい | 整形外科 |

| 片側の肩がピリピリする、皮膚が過敏、数日以内に発疹や水ぶくれ | 皮膚科(帯状疱疹の可能性) |

| 胸の違和感、息苦しさ、冷汗、吐き気を伴う | 救急外来(119)または循環器内科 |

| みぞおちから右上腹部の不快感、吐き気、発熱を伴う | 内科または消化器内科(強い症状は救急) |

夜間や強い症状がある場合は、迷わず救急外来を利用することが大切です。

ズキズキと痛い右肩(左肩)は整体や鍼灸で改善しますか?

整体や鍼灸により、筋肉の緊張が和らいで一時的に症状が軽くなる可能性はありますが、痛みの原因そのものが改善するとは限りません。

とくに右肩(左肩)のズキズキした痛みが強い場合や急に出現した場合は、整形外科などの医療機関で原因を確認することが優先です。

鍼灸は、肩こりなどで短期的な軽減が示される報告もありますが、効果には個人差があります。(文献5)

以下の記事では、医学的観点から整体の効果について詳しく解説しています。

参考文献

Acute Infectious Arthritis|MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS MERCK MANUAL