- 腱板損傷・断裂

- 肩関節

腱板損傷に効果的なリハビリとは?NG行為や治るまでの期間も解説

腱板損傷のリハビリには、損傷を受けていない腱や筋肉の機能向上や患部に負担をかけないための動作改善といった効果があります。

しかし、リハビリを進めていくにあたりいくつか注意点がありますので、症状の悪化を防ぐためにも、リハビリの正しい実践方法を覚えましょう。

本記事では、腱板損傷におけるリハビリの効果や代表的なリハビリプログラムを解説します。

リハビリを通して、腱板損傷の症状を緩和させたい方は参考にしてみてください。

目次

腱板損傷はリハビリだけで治るのか?

腱板損傷は、損傷の範囲が狭ければリハビリで症状の改善を期待できます。しかし、完全断裂や広範囲の断裂の場合は、リハビリのみでの回復が難しく手術が選択肢に入ってきます。

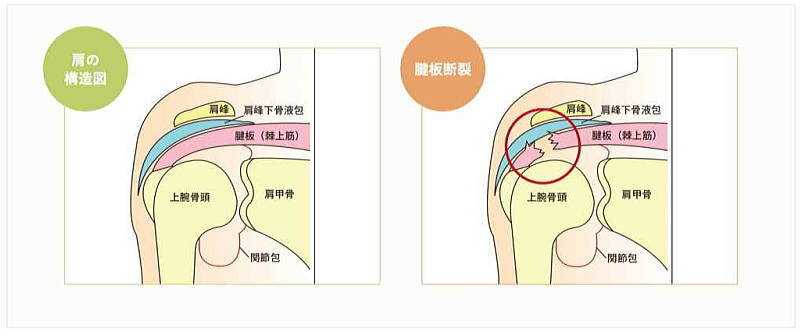

そもそも、腱板とは肩に付いている筋肉(腱)で「棘上筋・棘下筋・肩甲下筋・小円筋」の4つからなります。腱板損傷では、これらの筋肉のいずれかが損傷し、あるいは複数の筋肉が断裂している状態です。

損傷の程度は筋肉の一部分が損傷している「部分断裂」と、完全に切れてしまった「完全断裂」とに分けられます。

現在、腱板損傷の治療法の1つとして「再生医療」が注目されています。切らない治療法なので、手術の傷跡や術後の後遺症の心配がありません。

無料相談も受け付けていますので「再生医療で腱板損傷をどうやって治療するの?」と気になる方は、再生医療を専門とする『リペアセルクリニック』にお気軽にお問い合わせください。

\無料オンライン診断実施中!/

腱板損傷におけるリハビリの目的や期間

腱板損傷におけるリハビリの目的は、損傷していない筋や腱の機能向上や損傷した部位に負担をかけないための動作改善です。

腱板損傷のリハビリ期間の目安は、日常生活への復帰なら2〜3カ月程度、スポーツや重労働の仕事への復帰であれば6カ月程度です。

個々の状態によっても、リハビリ期間は変わってきます。自身の状態を把握したい方は、以下の記事で紹介している腱板損傷の筋力や痛み確認テストを試してみてください。

腱板損傷のリハビリでおこなわれる代表的な3つのプログラム

ここでは、腱板損傷のリハビリでおこなわれる代表的な3つのプログラムを紹介します。

・筋力トレーニング

・ストレッチ

・日常生活の訓練

順番に見ていきましょう。

筋力トレーニング

機能低下が認められた腱板に対しては、リハビリとして積極的なトレーニングを指導します。

腱板は体の深いところに位置するため「インナーマッスル」と呼ばれます。そのため、腱板損傷のリハビリを目的とした筋トレは、インナーマッスルに焦点を当てたトレーニングが効果的です。

たとえば、腱板を鍛えるトレーニングでは、筋トレ用のゴム製チューブやタオルを活用して、対象部位を効果的に鍛えるやり方が有効です。

ただし、腱板に収縮時痛(力を入れたときの痛み)や、伸張痛(ストレッチのように筋肉が伸ばされたときの痛み)が出現し、断裂が疑われる腱板に対しては積極的なトレーニングはおこなわず、ほかの腱板に対する運動をおこなうようにします。

ストレッチ

ストレッチには、腱板の可動域を広げたり、筋肉の緊張状態をほぐしたりする効果があります。

たとえば、肩の上げ下げや肩回しの動きは腱板損傷の回復に効果が期待できます。

痛みを伴うような過剰なストレッチは、病態の悪化や筋の防御性収縮を招き逆効果となりますので、深呼吸とあわせて実施するなどリラックスをしながら無理なく進めましょう。

日常生活の指導

腱板損傷の症状を悪化させないために、日常生活における動作の指導もおこなわれます。

以下は、日常生活のなかで腱板に負荷がかかりやすい動作の一例です。

| ・衣服の着脱 ・荷物の持ち運び ・寝るときの姿勢 |

損傷を起こしている部位や症状の程度に応じて、個々に合った動作指導がおこなわれます。

腱板損傷のリハビリでやってはいけない3つのNG行為

腱板損傷のリハビリに取り組む際、やってはいけない行為があります。

・発症直後に無理をして動かすこと

・焦って負荷をかけすぎること

・リハビリを怠ること

順調な回復を図るためにも、紹介する3つのポイントをおさえてリハビリに臨みましょう。

発症直後に無理をして動かすこと

発症直後は、可動域制限や筋力の低下が認められても、関節内での炎症が強く、無理に関節を動かすと疼痛を助長させてしまうリスクがあります。そのため、発症直後は三角巾を含む固定具を用いて患部の安静を第一優先しなければなりません。

段階的回復を目指すためにも、リハビリは患部の炎症が落ち着いてから進めましょう。

現在、腱板損傷の治療法として「再生医療」が注目されています。

人間の自然治癒力を活用した治療なので、身体への負担を最小限にできます。詳しい治療方法や効果が気になる方は、再生医療専門の『リペアセルクリニック』にお気軽にお問い合わせください。

焦って負荷をかけすぎること

リハビリ開始時は、自動介助運動(患者自身が力を入れ、セラピストが補助をする運動)から開始し、徐々に自動運動へと移行します。

自動運動でも痛みを感じずに運動できれば、抵抗運動のように腱板筋に負荷をかけていきます。

ただし、腱板損傷をした肩関節の挙上動作の獲得は、スポーツにたとえると一度覚えたフォームを改善するのと同じように時間を要する場合があります。

そのため、リハビリは焦らず取り組んでいきましょう。

リハビリを怠ること

腱板損傷を発症してから長期間が経過している場合は、関節包の硬化による筋肉の伸張性低下や、疼痛による関節拘縮を起こすケースが多くなります。

リハビリを怠ると症状が慢性化する可能性があるので、医師の指示に従って継続的にリハビリを実施しましょう。

肩の腱板断裂を放置するリスクについてはこちら▼

まとめ|腱板損傷に効果的なリハビリを覚えて回復を目指そう

腱板損傷では受傷してからの経過により症状が異なるため、病態に合わせたリハビリが必要です。

そして腱板損傷に対するリハビリでは、いかに残存している機能を引き出すか、また残存している機能で日常生活動作を獲得させるかがポイントとなってきます。

本記事で紹介した代表的なリハビリのプログラムを中心に、専門医の指導のもと無理のない範囲で進めていきましょう。

もし手術を勧められ迷われている場合は、注射だけで肩腱板の再生を目指す幹細胞治療(再生医療)という選択肢もあります。

この治療は、手術や長期入院を必要とせず、仕事や日常生活を続けながら取り組むことが可能です。

また、ご自身の細胞を使うため、副作用やアレルギーのリスクも極めて低く、自然な形で組織の再生を促す方法として注目されています。

お電話でのご相談も受け付けておりますので、まずは話を聞いてみることから始めてみませんか?

以下の動画でも再生医療の詳しい説明をしているので、治療の進め方や効果が気になる方は参考にしてみてください。

\無料相談はこちらから/

0120-706-313

(受付時間:9:00〜18:00)