- 脊椎

- 腰椎椎間板ヘルニア

- 脊柱管狭窄症

- 脊椎、その他疾患

梨状筋症候群が治るまでの期間は?治療期間の目安と対処法を医師が解説

「お尻の奥が痛い」「足にしびれがある」といった症状が続くと、「いつ治るのだろう」と不安になる方も多いのではないでしょうか。

梨状筋症候群は、症状の程度によって回復までの期間に差があります。軽度であれば数週間で改善することもありますが、慢性化している場合は数カ月以上かかるケースもあります。

本記事では、梨状筋症候群が治るまでの期間の目安を症状の程度別に解説します。また、主な治療法や回復を妨げる行動についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

なお、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。

梨状筋症候群でお悩みの方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。

目次

梨状筋症候群が治るまでの期間|症状の程度別に解説

梨状筋症候群が治るまでの期間は、症状の重さや治療への取り組み方によって大きく異なります。ここでは、症状の程度を以下3つに分け、回復期間の目安を解説します。

ただし、上記の期間はあくまで目安です。同じ程度の症状でも、生活習慣や体の状態によって回復にかかる期間は異なります。

軽度の場合は2週間〜1カ月程度で改善する

痛みやしびれが軽く、日常生活に大きな支障がない場合は、2週間〜1カ月程度で症状が改善することが多いです。

また、軽度の症状であれば、ストレッチや生活習慣の見直しといったセルフケアで十分な効果が期待できます。

さらに、梨状筋症候群は「長時間の座位を避ける」「こまめに体を動かす」など、梨状筋への負担軽減を意識すると、回復が早まりやすくなります。

中等度の場合は1〜3カ月の治療期間が必要

痛みが続き、「座っていると辛い」「歩くと違和感がある」といった状態では、1〜3カ月程度の治療期間が必要になることがあります。

中等度の症状では、セルフケアに加えて、医療機関でのストレッチ指導や薬物療法などを組み合わせながら、経過を見ていくことが一般的です。(文献1)

ただし、回復期間は日常生活での姿勢や体の使い方にも左右されます。治療と並行して、座り方や作業環境の見直しを行うと、回復を早められる可能性があります。

重度・慢性化している場合は3カ月以上かかることも

痛みやしびれが長期間続いている場合や、再発を繰り返している場合は、3カ月以上の治療期間が必要になることがあります。

慢性化した梨状筋症候群では、保存療法だけでは十分な改善が得られないケースもあります。症状が長引く場合は、医療機関で詳しい検査を受け、治療方針を見直すことが重要です。

また、梨状筋症候群は腰椎椎間板ヘルニアなど、他の疾患と症状が似ている場合があり、誤診される可能性も否定できません。症状が改善しない場合は、専門医への相談を検討しましょう。

梨状筋症候群の症状

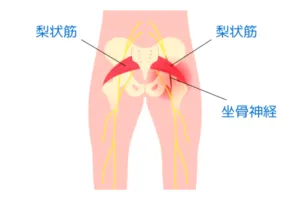

梨状筋症候群とは、お尻の奥深くにある梨状筋が、坐骨神経を圧迫することで起こる症状です。

梨状筋症候群の主な症状は、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。

臀部から太もも、ふくらはぎにかけての痛み

梨状筋症候群では、お尻から太もも、ふくらはぎや足先まで痛み・しびれが広がることがあります。電気が走るようなピリピリとした感覚や、ジーンと響くような感覚、焼けるような痛みなど、症状の現れ方は人によってさまざまです。

このような症状は一般的に「坐骨神経痛」と呼ばれます。ちなみに、坐骨神経痛は病名ではなく、坐骨神経が圧迫・刺激されることで起こる痛みやしびれの総称です。梨状筋症候群は、坐骨神経痛を引き起こす原因の一つとなります。

なお、坐骨神経痛を引き起こす原因には、梨状筋症候群以外にも腰椎椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)などがあります。

以下の記事では、坐骨神経痛について詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

股関節の動きに伴う痛み

梨状筋症候群では、股関節を動かすと痛みが増すことがあります。

梨状筋は、股関節を外側に回す働きをする筋肉です。股関節を内側や外側に回したり、曲げ伸ばししたりする際に梨状筋が伸縮し、坐骨神経を刺激します。坐骨神経への刺激に伴い、痛みが生じてしまうのです。

とくに、股関節を外側に回す動きは梨状筋を強く収縮させるため、痛みを感じやすいです。

また、階段の上り下りや足を組む動作など、日常生活の動作でも痛みが生じる場合があります。

梨状筋症候群の主な治療法と治るまでの考え方

梨状筋症候群の治療法は、症状の程度によって異なります。軽度であればセルフケアで改善することもありますが、症状が強い場合は医療機関での治療が必要です。

「早く治したい」気持ちは当然ですが、無理に回復を急ぐと症状が悪化することもあります。自分の症状に合った治療法を選び、焦らず取り組むことが大切です。

ここでは、以下の治療法を解説します。

上記に併せて「治るまでの考え方」も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

保存療法が基本

梨状筋症候群の治療は、手術を行わない保存療法が基本です。梨状筋の緊張を和らげ、炎症の抑制を目的として、以下のような治療が行われます。

| 治療法 | 内容 |

|---|---|

| ストレッチ | 梨状筋を伸ばすことで神経への圧迫を軽減する |

| 薬物療法 | 痛み止めや消炎鎮痛剤で痛みや炎症を抑える |

| 温熱療法 | 温めることで血行を促進し、筋肉の緊張を和らげる |

| 注射療法 | 局所麻酔薬やステロイド薬を注射し、痛みと炎症を抑える |

(文献1)

多くの場合、保存療法を一定期間続けることで症状の改善が期待できます。症状の程度に応じて治療内容が調整されるため、医師と相談しながら進めていきましょう。

手術療法が検討されるケース

保存療法を数カ月間継続しても症状が改善しない場合や、他の疾患が疑われる場合は、手術療法が検討される場合があります。

ただし、梨状筋症候群で手術が必要となるケースは稀です。手術を検討する際は、医師による慎重な判断が前提となります。

梨状筋症候群に対する再生医療

「保存療法では十分な改善が得られないが、手術は避けたい」方には、再生医療という選択肢もあります。

再生医療とは、患者様ご自身の細胞や血液成分を用いる治療法です。主に幹細胞治療とPRP療法の2つがあります。

| 再生医療の種類 | 詳細 |

|---|---|

| 幹細胞治療 (かんさいぼうちりょう) |

組織の修復に関わる働きを持つ「幹細胞」を患部に投与する治療方法 |

| PRP療法 | 血液中の血小板に含まれる成長因子などが持つ、炎症を抑える働きや組織修復に関与する働きを利用した治療方法 |

いずれも手術や入院が不要で、体への負担が少ないことが特徴です。

当院「リペアセルクリニック」で行っている再生医療について詳しくは、以下のページをご覧ください。

手術をしない新しい治療「再生医療」を提供しております。

自宅でできる梨状筋ストレッチ

梨状筋症候群の改善や予防には、自宅でのストレッチが効果的です。梨状筋を伸ばすことで、坐骨神経への圧迫を軽減し、症状の緩和が期待できます。

梨状筋ストレッチの手順は、以下のとおりです。

- 仰向けに寝て、両膝を立てる

- 右足を左足の膝の上に乗せる

- 左太ももの裏を両手で持ち、ゆっくりと胸に引き寄せる

- この姿勢を30秒間保持する

- 反対側も同様に行う

なお、ストレッチは無理のない範囲で行いましょう。また、朝起きたときやお風呂上がりなど、体が温まっているタイミングが効果的です。

ただし、痛みが強い場合は無理にストレッチを行わず、医療機関を受診してください。

梨状筋症候群の回復を遅らせる3つのやってはいけない行動

梨状筋症候群は、日常生活での行動が回復に大きく影響します。以下のような行動は、症状を悪化させたり、回復を遅らせたりする可能性があるため注意が必要です。

それぞれ詳しく解説します。

長時間同じ姿勢で座り続ける

デスクワークや車の運転などで長時間同じ姿勢を続けていると、梨状筋が圧迫され、坐骨神経への刺激が強まります。

とくに、足を組んだり、片方に体重をかけたりする姿勢は、梨状筋への負担が大きくなるため注意が必要です。

長時間座る必要がある場合は、1時間に1回程度は立ち上がって歩いたり、軽いストレッチを行ったりしましょう。また、椅子に座る際は足を組まない意識も大切です。

痛みを我慢してハードな運動を続ける

痛みがあるにもかかわらず、無理に運動を続けると、炎症が進行して治療期間が延びる可能性があります。

とくに注意が必要な運動は、以下のとおりです。

- 長距離ランニング

- 重量挙げ

- 急な方向転換を伴うスポーツ(サッカー、テニスなど)

運動を再開する際は、段階的に強度を上げていくことが重要です。痛みが完全に治まるまでは激しい運動を避け、医師や理学療法士の許可を得てから復帰しましょう。

痛みが引いたからと予防策をやめる

梨状筋症候群は、治療によって一時的に症状が改善しても、生活習慣や筋緊張の影響により再発しやすい疾患とされています。

ある研究では、注射治療を受けた患者様の68%以上が痛みの再発を経験し、その多くが「治療後3カ月以内に起こった」と報告されています。(文献2)

痛みが消えても、筋肉の柔軟性が完全に回復したわけではありません。また、姿勢の癖や生活習慣は簡単には変わらないため、意識的な予防策の継続が重要です。

まとめ|梨状筋症候群は治るまでの期間を理解して適切に対処することが大切

本記事では、梨状筋症候群が治るまでの期間の目安と、治療法、回復を妨げる行動について解説しました。

梨状筋症候群が治るまでの期間は、軽度であれば2週間〜1カ月程度、中等度で1〜3カ月程度、重度・慢性化している場合は3カ月以上かかることもあります。早期に対処し、適切なセルフケアを続けることが、回復を早めるためのポイントです。

症状が長引く場合や、セルフケアで改善しない場合は、医療機関への受診を検討しましょう。

なお、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療に関する情報の提供や簡易オンライン診断を行っております。

梨状筋症候群でお悩みの方は、ぜひご登録ください。

\無料オンライン診断実施中!/

梨状筋症候群の治るまでの期間に関するよくある質問

梨状筋症候群は完治する?

梨状筋症候群は、適切な治療と予防を続けることで完治が期待できる疾患です。多くの場合、保存療法で症状改善が期待できます。

ただし、痛みが消えただけでは完治とはいえません。筋肉の柔軟性が回復し、再発しにくい状態になるまでには時間がかかります。症状が消失した後も、最低3カ月程度は予防策の継続が推奨されます。

完治までの期間には個人差があります。少しでも違和感を覚えたら、早めに医療機関を受診しましょう。

梨状筋症候群が治らない場合はどうすればいい?

保存療法を続けても症状が改善しない場合は、まず治療法の見直しを検討しましょう。より専門的な医療機関(ペインクリニックや大学病院など)を受診したり、治療内容を変更したりすることが有効な場合もあります。

症状によっては手術療法が検討されるケースもありますが、手術以外の治療法を希望される場合は、再生医療という選択肢もあります。治療法の選択については、ご自身の症状や希望に合わせて、医師とよく相談することが大切です。

再生医療に関する詳しい情報は、以下のページでご確認いただけます。

手術をしない新しい治療「再生医療」を提供しております。

参考文献

(文献1)

Piriformis syndrome, diagnosis and treatment|PubMed

(文献2)

Recurrence of piriformis syndrome: One year follow up post ultrasound guided injection therapy