- 脊椎

- 脊柱管狭窄症

- 脊椎、その他疾患

坐骨神経痛を和らげるストレッチ3選|原因・症状を現役医師が解説

坐骨神経痛は、腰から足にかけて痛みやしびれを引き起こす厄介な症状です。

長時間のデスクワークや運動不足、猫背などの悪い姿勢が原因になりやすく、日常生活に大きな支障をきたすケースもあります。

「手術や薬には頼りたくない」という方におすすめなのが、毎日手軽にできるストレッチです。

硬くなった筋肉をやさしく伸ばすと神経への圧迫を緩和し、症状の軽減が期待できるので、やり方を覚えておきましょう。

本記事では、坐骨神経痛の原因や症状を解説しながら、医師が推奨する自宅でできるストレッチを厳選して紹介します。

なお、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、坐骨神経痛の治療の選択肢となっている再生医療の情報の提供と簡易オンライン診断を実施していますので、ぜひご登録ください。

目次

坐骨神経痛にはストレッチが必要|なりやすい人の特徴

坐骨神経痛になりやすい人の特徴としては、長時間のデスクワーク、猫背などの悪い姿勢、運動不足が挙げられます。

とくに、長時間同じ姿勢で座り続けるオフィスワークは腰に大きな負担をかけ、神経の圧迫を招きやすいため注意が必要です。

猫背のような前かがみの姿勢も腰部に余計なストレスを与えるため、坐骨神経痛のリスクを高めます。

また、運動不足により筋力が低下すると腰を支える力が弱まり、症状が出やすくなるケースも少なくありません。

さらに、冷えや肥満も悪化要因です。体が冷えて血流が悪くなると、筋肉がこわばって神経への圧迫が強まり、症状が悪化する可能性があります。

坐骨神経痛に即効性が期待できるストレッチ3選|効果的な方法と注意点

坐骨神経痛のつらい痛みを何とかしたい、でも手術や薬には頼りたくない、そんな風に考えている方もいるかもしれません。

そんな方におすすめなのが、ストレッチです。

ストレッチは、坐骨神経痛による痛みやしびれを和らげる有効な対処法のひとつであり、正しい方法で行えば硬くなった筋肉をゆるめ、神経への圧迫を軽減する効果が期待できます。

自宅で手軽にできる簡単なストレッチをご紹介するので、無理のない範囲で実践してみてください。

ハムストリングスのストレッチ

ハムストリングスとは、太ももの裏側にある大きな筋肉群です。

硬くなると骨盤が後ろに傾きやすくなり、坐骨神経が引っ張られる場合があります。

その結果、腰や足に痛みやしびれといった坐骨神経痛の症状を引き起こす原因になるのです。

ハムストリングスの柔軟性を保つことは、骨盤の正しい位置を維持し、体幹の安定にもつながります。

体幹がしっかりすると腰への負担が軽減され、坐骨神経痛の予防にも効果が期待できるので、しっかりストレッチを実践していきましょう。

では、やり方をご紹介します。

ハムストリングスのストレッチ①|椅子に座りながら行う方法

1.椅子に浅く腰掛け、片方の足を前に伸ばします。

2.つま先を天井に向け、かかとを床につけたまま、上半身を前に倒していきます。

3.太ももの裏側に伸びを感じるところで、30秒間キープします。息を止めないように、ゆっくりと呼吸を続けましょう。

4.反対側の足も同様に行います。

ハムストリングスのストレッチ②|床に仰向けに寝ながら行う方法

1.仰向けになり、片方の足を天井に向けて伸ばします。

2.伸ばした足の膝を軽く曲げ、タオルやベルトなどを足の裏にかけます。

3.タオルやベルトを両手で持ち、息を吐きながら、足をゆっくりと自分の方に引き寄せます。

4.太ももの裏側に伸びを感じるところで、30秒間キープします。この時も、深い呼吸を心がけましょう。

5.反対側の足も同様に行います。

梨状筋のストレッチ

梨状筋(りじょうきん)とは、お尻の奥に位置する深層の筋肉です。

硬くなると、すぐ近くを通っている坐骨神経を圧迫し、痛みやしびれを引き起こす場合があります。

梨状筋による神経の圧迫が原因で生じる坐骨神経痛は「梨状筋症候群」と呼ばれており、早期の対処が重要です。

以下でやり方を解説します。

梨状筋のストレッチ①|床に座りながら行う方法

1.床に座り、両足を伸ばします。

2.ストレッチしたい側の足を反対側の太ももの上にのせます。

3.上半身を前に倒し、お尻の奥に伸びを感じるところで30秒間キープします。

4.反対側の足も同様に行います。

梨状筋のストレッチ②|椅子に座りながら行う方法

1.椅子に座り、ストレッチしたい側の足を反対側の太ももの上にのせます。

2.上半身をゆっくりと前に倒し、30秒間キープします。

3.反対側の足も同様に行います。

梨状筋のストレッチ③|うつ伏せで行う方法

1.うつ伏せの姿勢になります。

2.両手は顔の前で軽く重ね、上体を安定させます。

3.片膝を曲げて、外側に開きながら、足の裏を天井に向けるようにしましょう。

4.お尻の奥がじんわりと伸びているのを感じながら、そのまま30秒ほどキープします。

5.ゆっくり脚を戻し、反対側も同様に行います。

お尻のストレッチ

お尻の筋肉は、大殿筋・中殿筋・小殿筋など複数の筋肉で構成されています。

これらの筋肉は、歩行や走行、階段の昇降といった日常動作を支える重要な役割を担っているため、ストレッチでしっかり伸ばしていきましょう。

お尻の筋肉が硬くなると骨盤のバランスが崩れやすくなり、姿勢の乱れにもつながります。

結果として坐骨神経が圧迫され、痛みやしびれを伴う坐骨神経痛を引き起こすことがあるため注意が必要です。

では、やり方を見ていきましょう。

お尻のストレッチ|寝ながら行う方法①

1.仰向けになり、両膝を立てます。

2.片方の足を反対側の太ももの上にのせます。

3.反対側の手で太ももを持ち、胸に引き寄せます。

4.お尻に伸びを感じるところで、30秒間キープします。

5.反対側の足も同様に行います。

お尻のストレッチ|寝ながら行う方法②

1.仰向けになり、両膝を立てます。

2.片方の足首を反対側の膝の上に乗せます。

3.両手で反対側の太ももを抱え、胸の方に引き寄せます。

4.お尻に伸びを感じるところで、30秒間キープします。

5.反対側の足も同様に行います。

ストレッチは、無理をせず痛みを感じない範囲で行うことが基本です。

ストレッチ中に痛みやしびれが強くなるようであれば、すぐに中止してください。

効果を高めるためには、毎日の継続が大切です。

1回あたり5~10分程度を目安に、1日に数回行いましょう。

とくに、お風呂上がりなど体が温まっているタイミングでストレッチすると、筋肉が伸びやすくなり、安全かつ効率的に行えます。

なお、ストレッチは坐骨神経痛の緩和に役立ちますが、症状の根本的な改善にはつながらない場合もあります。

症状がなかなか改善しない、また悪化する場合は早めに医療機関を受診し、専門医の診察を受けましょう。

坐骨神経痛を和らげる高齢者向けストレッチ

坐骨神経痛は、加齢とともに筋力や柔軟性が低下することで起こりやすくなります。

とくに高齢になると、日常のちょっとした動作で痛みやしびれが悪化しやすいため、体に大きな負担をかけないケアがおすすめです。

ここでは、高齢の方でも無理なく続けられる3つのストレッチをご紹介します。

手足をぶらぶらさせる

手足をぶらぶらさせるストレッチは、立ったままでも座ったままでも簡単にできます。

体がこわばっているときや、運動の前後に行うと効果的です。

足を肩幅に開いて立ち、両手足を軽くぶらぶらと揺らしましょう。

力を入れず、全身を脱力させるようにするのがポイントです。

無理に大きく動かす必要はなく、自分が心地良く感じる範囲で行ってください。

ゴロゴロと寝返りをうつ

仰向けになって左右にゆっくり寝返りを打つだけでも、腰回りや骨盤の緊張が和らぎます。

膝を軽く曲げ、両足を揃えたまま左右に倒してみましょう。

体幹の安定を助ける筋肉を自然に使う動きであり、腰への負担を軽減し、坐骨神経痛の予防にもつながります。

布団の上など、柔らかすぎない場所で行うのがおすすめです。

寝ながら膝を抱える

寝ながら膝を抱えるストレッチは、腰からお尻にかけての筋肉を優しく伸ばし、神経への圧迫を和らげるのに効果的です。

息を止めず、ゆったりと呼吸しながら行うことで、リラックス効果も得られます。

仰向けに寝た状態で片膝を胸の方向に引き寄せ、両手で抱えましょう。

この姿勢を20~30秒キープし、反対側も同様に行います。両膝を同時に抱えても問題ありません。

いずれのストレッチも、痛みのない範囲で無理せず行うことが大切です。

継続すれば徐々に体の柔軟性が高まり、坐骨神経痛の症状緩和に役立つので、毎日の習慣として取り入れてみましょう。

坐骨神経痛の緩和に役立つグッズ

坐骨神経痛の症状を和らげるにはストレッチや体の使い方に加え、グッズの活用も有効です。

ここでは、日常生活に取り入れやすく、体への負担を減らす工夫ができるグッズをご紹介します。

クッション

長時間の座位は、立っているときよりも腰に大きな負担がかかるといわれています。

椅子に直接座ると坐骨神経への圧迫が強まるため、クッションを活用して腰の負担を軽減しましょう。

座面に厚みのあるクッションや、坐骨部分にくぼみがあるタイプなどを使うと体圧を分散しやすく、神経への刺激を和らげる効果が期待できます。

とくに、在宅勤務やテレビ鑑賞などで長時間座る方におすすめのグッズです。

腰痛ベルト

腰痛ベルトとは、腰回りの筋肉や骨盤を安定させ、坐骨神経への負担を軽減するサポートグッズです。

適度な圧迫で姿勢を保ちやすくなり、動作時の痛みを和らげる手助けにもなります。

ただし、常時装着すると筋力の低下につながる恐れもあるため、使用する時間や場面は医師や理学療法士に相談しましょう。

痛みが強いときや、長時間歩く必要がある場面で活用してみてください。

ボール

お尻の奥にある梨状筋が硬くなると、坐骨神経を圧迫して痛みやしびれを引き起こす場合があります。

梨状筋をほぐす目的で利用できるのが、テニスボールや柔らかめのマッサージボールです。

仰向けに寝てお尻の下にボールを置き、梨状筋に圧をかけながら軽く動かすようにすると、筋肉がほぐれて神経の圧迫を和らげることにつながります。

1回30秒程度を左右交互に行うのが目安です。

坐骨神経痛でやってはいけないストレッチ

坐骨神経痛の症状があるときは、無理なストレッチが逆効果になることがあります。

とくに、以下のような行為には注意が必要です。

- 痛みを我慢して無理に伸ばす

- 腰を大きく反らす・ねじる

- 長時間ストレッチする

- 症状が悪化しているときに過度な負荷をかける

ストレッチのやり方や強度のかけ方を間違えると神経をさらに圧迫し、かえって痛みやしびれを強めてしまう可能性があります。

ストレッチは、気持ち良いと感じる範囲で、ゆったりと呼吸しながら行うのが基本です。

痛みや不安がある場合は、医師や理学療法士に相談しましょう。

坐骨神経痛でやってはいけないことやストレッチについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

坐骨神経痛の主な原因

坐骨神経痛は、坐骨神経がなんらかの原因で圧迫・刺激されることによって生じる症状です。

ここでは、坐骨神経痛の主な原因となる代表的な疾患を見ていきましょう。

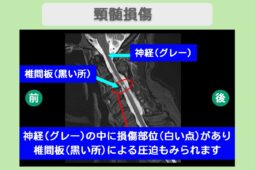

椎間板ヘルニア

椎間板ヘルニアは、背骨の間にある椎間板が変性し、その一部が飛び出して神経を圧迫することで起こります。

腰椎の椎間板に発生するケースが多く、坐骨神経の通り道に突出部が触れることで、激しい痛みやしびれを引き起こすのが特徴です。

20〜40代の比較的若い世代にも多く見られ、重いものを持ち上げたときや急な動作によって発症する場合があります。

症状は主に片側に出現しやすく、腰からお尻、太もも、ふくらはぎまで放散します。

椎間板ヘルニアについては、以下の記事でも詳しく解説しているので参考にしてみてください。

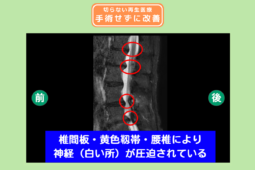

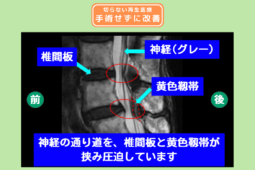

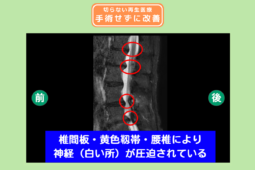

脊柱管狭窄症

脊柱管狭窄症は、脊柱管という神経の通り道が加齢などにより狭くなり、神経が圧迫されることで発症します。

50代以降の中高年に多くみられ、長距離の歩行後に足がしびれたり痛んだりする「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」が典型的な症状です。

安静にすると症状が和らぐ傾向があるため、初期段階では見逃されることもあります。

進行するとしびれや脱力が強くなり、日常生活に大きな支障をきたす恐れもあるため注意が必要です。

脊柱管狭窄症の症状や原因については、以下の記事もご覧ください。

梨状筋症候群

梨状筋症候群は、お尻にある梨状筋という筋肉が硬くなり、すぐ近くを通る坐骨神経を圧迫することで起こる疾患です。

長時間の座位姿勢や運動不足、股関節の硬さなどが要因となりやすく、女性に多い傾向があります。

痛みやしびれは、お尻から太ももにかけて放散する場合が多く、坐骨神経痛とよく似た症状である点も特徴です。

梨状筋のストレッチやマッサージ、運動療法によって症状が改善するケースもあります。

梨状筋症候群に関しては、以下の記事でも解説しているので参考にしてみてください。

腰椎分離すべり症

腰椎分離すべり症は腰椎の骨の一部が分離し、前方にずれることで脊柱管や神経根が圧迫され、坐骨神経痛の症状を引き起こす疾患です。

加齢による骨の変形や、若年期のスポーツでのオーバーユースが原因となる場合があります。

分離・すべりが進行すると、神経の圧迫が強まり、慢性的な腰痛に加え、下肢の痛みやしびれが出現することもあるため要注意です。

保存療法で改善が見込めない場合は、手術を検討するケースもあります。

坐骨神経痛の症状|痛みやしびれ、放置するとどうなる?

坐骨神経痛の症状は人によって異なり、以下のような症状が現れます。

- 電気が走るような鋭い痛み

- ジンジンするようなしびれ

- 足の感覚が鈍くなる

これらの症状は、坐骨神経が走行する範囲に沿って現れるため、お尻から太もも、ふくらはぎ、すね、さらには足の甲や足裏にまで広がる場合があります。

また、長時間同じ姿勢を続けたり、くしゃみや咳で腹部に力が入ったりする動作をきっかけに、症状が悪化する場合も少なくありません。

症状が進行すると、歩行や立位が困難になることもあり、日常生活に大きな支障をきたす恐れがあります。

さらに、坐骨神経痛を放置すると痛みが慢性化し、しびれが残ったり、足に力が入りにくくなるなど、神経の機能低下が進むケースもあります。

とくに、「腰部脊柱管狭窄症」が原因の場合は適切な治療を受けないと、排尿障害などの深刻な合併症を引き起こす可能性があるため注意が必要です。

筋力低下や排尿困難、便秘などの症状が出始めた場合は、命に関わる恐れもあります。

気になる症状があれば早めに医療機関を受診し、適切な治療を受けることが大切です。

坐骨神経痛の治療法「再生医療」について

坐骨神経痛の治療には、「再生医療」という選択肢もあります。

再生医療では、患者様自身の脂肪由来幹細胞やPRP(多血小板血漿)を用いることで、身体への負担を抑えた治療が可能です。

とくに、筋力の低下やしびれなどが残る術後の後遺症や、日常生活に支障をきたす痛みに悩む方に適応されます。

治療は注射や点滴で行うため、入院や手術を伴わないのが特徴です。

腰椎椎間板ヘルニアと変形性膝関節症による坐骨神経痛と膝の痛みが改善した症例については、以下の記事をご覧ください。

まとめ|ストレッチで坐骨神経痛を和らげよう

坐骨神経痛は、筋肉のこわばりや姿勢の乱れなど、生活習慣によって悪化するケースが少なくありません。

無理のないストレッチを日々の習慣に取り入れて神経への負担を軽減し、痛みやしびれの改善につなげていきましょう。

ただし、痛みが強くなるような無理な動きは禁物です。症状が長引く、もしくは悪化した場合は、早めに医療機関を受診することも大切です。

手術後の後遺症でしびれに悩んでいる方は、当院「リペアセルクリニック」へご相談ください。再生医療を含め、患者様一人ひとりに合わせた治療方針をご提案いたします。