- 幹細胞治療

- 脳梗塞

- 頭部

- 再生治療

脳梗塞の後遺症とは?麻痺・言語障害などの症状や回復の見通しを解説

脳梗塞を発症した後に残る後遺症は、運動麻痺や言語障害、感覚異常など多岐にわたります。

見た目ではわかりにくい症状も多く、本人や家族の生活に大きな影響を及ぼすケースも少なくありません。

本記事では、脳梗塞による主な後遺症の種類や原因、それぞれの特徴、対処法について解説します。

リハビリテーションや再発予防を効果的に進めるためにも、後遺症について正しい理解を深めていきましょう。

当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、脳梗塞の後遺症治療にも用いられている再生医療に関する情報の提供と簡易オンライン診断を実施しています。ぜひご登録ください。

目次

脳梗塞の後遺症とは?代表的な6つの症状

脳梗塞後遺症の種類と症状は以下の通りです。

- 運動麻痺(片麻痺、対麻痺)

- 感覚障害(しびれ、痛み)

- 言語障害(失語症)

- 高次脳機能障害(記憶障害、注意障害)

- 嚥下障害

- 排尿障害・排便障害

脳梗塞は、脳の血管が詰まって脳細胞に酸素や栄養が届かなくなり、脳の機能が損なわれる病気です。

一命を取り留めたとしても後遺症が残る可能性があるため、一刻も早い治療開始が重要です。

脳梗塞の後遺症について、以下でさらに詳しく解説します。

運動麻痺(片麻痺、対麻痺)

脳梗塞の後遺症で最も典型的なのが「運動麻痺」です。

脳梗塞で運動機能を司る脳の領域が損なわれると、筋肉へ「動け」という指令が正しく伝わらず、手足が思いどおりに動かせなくなります。

運動麻痺には主に次のような種類があります。

- 片麻痺:体の片側だけに麻痺が出る

- 対麻痺:両下肢に麻痺が出る

脳から出た神経線維は途中で交差しているため、脳梗塞では右脳に梗塞が起きると左半身に、左脳に起きると右半身に麻痺が出るのが一般的です。

麻痺の程度は、人によって異なります。動かしにくさや力が入りにくい程度の軽い症状から、腕や足をまったく動かせない重度の症状までさまざまです。

長期間麻痺が続くと、筋肉や関節が硬くなる「関節拘縮(かんせつこうしゅく)」が起きやすくなり、以下のような二次的な合併症による日常生活への影響が大きくなります。

- 箸を使う、ボタンを留めるなどの手先の細かい動作が難しくなる

- 歩行が不安定になり転倒しやすくなる

- 寝返りや体位変換が自力で難しくなり、床ずれのリスクが高まる

- 血流やリンパの流れが滞ってむくみが出やすくなる

また、運動麻痺に加えて、筋肉の緊張が異常に高まる「痙縮(けいしゅく)」が起こる場合もあります。

痙縮は、筋肉が常にこわばった状態になって関節の動きが制限されたり、異常な姿勢や痛みを引き起こしたりする状態です。

発症直後に麻痺が重い人ほど将来的に痙縮を合併しやすい傾向があり、痙縮や拘縮が進行すると着替え・移乗・歩行などの動作がさらに困難になり、生活の質(QOL)にも大きな影響を及ぼします。

脳梗塞の合併症については、以下の記事もご覧ください。

感覚障害(しびれ、痛み)

脳梗塞によって皮膚の感覚を司る脳の領域が損傷を受けると、触覚・温度覚・痛覚などの感じ方が変化し、「感じにくくなる」「逆に過敏になる」などの症状が現れます。

なかでも典型的なのは、しびれて感覚が鈍くなる症状です。

手足の先端に起こりやすく、手袋や靴下をはいているような違和感を感じる場合があります。

脳梗塞による感覚障害では、片側だけにしびれや鈍さ、温度・痛覚の異常がみられるのが特徴です。

また、損傷した神経の情報処理が乱れ、刺激に対して過剰に反応して痛みを感じるケースもあります。

痛みの感じ方には個人差があり、ピリピリ・ズキズキ・焼けるような熱さなどさまざまです。

ごく軽い触れただけで強い痛みや不快感が生じる「知覚過敏」や、何も触れていないのにビリビリする「異常感覚」が続く場合もあり、日常生活の負担になりやすいとされています。

感覚障害は安全面にも影響します。たとえば、温度感覚が鈍いと熱いものに触れても気づきにくく、やけどやけがの発見が遅れる恐れがあるのです。

また、触覚が低下すると物を持つときの力加減がつかみにくく、物を落としたり強く握りすぎたりする場合もあります。

さらに、足裏やかかとの感覚が鈍いと、靴ずれや小さな傷に気づかず、床ずれや感染など別のトラブルにつながる危険性もあるため注意が必要です。

言語障害(失語症)

脳梗塞で言語をつかさどる脳の部位(言語中枢)が損傷されると、失語症と呼ばれる言葉の障害が起こるケースがあります。

単に話しにくくなるだけでなく、聞く・話す・読む・書くといった言語全体の働きに影響する可能性があり、日常のコミュニケーションに大きな困難をもたらすのが特徴です。

失語症には、以下のようにいくつかのタイプがあります。

| タイプ | 特徴 |

|---|---|

| 表出性失語 | ・自分の考えはあっても、それをうまく言葉にできない ・言葉が出てこない、違う言葉になる、話が途切れ途切れになる |

| 受容性失語 | ・相手の話す内容は聞こえていても、その意味が理解しにくい ・質問に対し、的外れな返答になる |

| 混合性失語 | ・表出性と受容性の両方に障害が出る ・話す、聞き取るが困難になる |

失語症があると、家族や周囲とのやりとりがうまくいかず、買い物や電話といった日常の行動にも支障が出ます。

伝えたい気持ちがあるのに言葉にできないもどかしさから、精神的なストレスを抱える人も多く、周囲の理解とサポートが欠かせません。

高次脳機能障害(記憶障害、注意障害)

高次脳機能障害とは、記憶や注意、思考、判断など日常生活を支える「認知機能」に支障が出る後遺症です。

身体の麻痺とは異なり、外見からはわかりにくいものの、以下のように社会生活や対人関係に影響が出やすい特徴があります。

| 症状名 | 主な特徴 |

|---|---|

| 記憶障害 | ・新しいことを覚えられない ・直前の出来事をすぐ忘れる ・同じ質問を繰り返す ・過去の記憶が曖昧になる |

| 注意障害 | ・集中力が続かない ・物音に気を取られやすい ・テレビと会話など複数の刺激に同時対応できない |

| 実行機能障害 | ・計画を立てる・順序立てて行動するのが困難になる ・家事の手順を忘れる ・途中で目的を見失う |

| 半側空間無視 | ・視覚や意識が片側に偏る ・片側の食事を残す ・壁や障害物に一方の体をぶつける |

| 失行 | ・道具の使い方を知っていても実行できない ・服の着方・歯磨きなどの日常動作がうまくできない |

| 失認 | ・見えていても物や人を認識できない ・身近な人や物を見分けられない |

これらの症状は複数が同時に現れることが多く、外見では分かりにくいです。そのため、本人の悩み・苦労が周囲からは理解されないことも少なくありません。

「怠けている」「性格が変わった」と誤解されやすいため、家族や周囲が障害の特性を正しく理解し、リハビリテーションや生活支援を通じた適切なサポートが大切です。

嚥下障害

嚥下障害とは、食べ物や飲み物を口から胃までスムーズに送り込めなくなる症状です。

以下のように、飲み込みに関わる神経や筋肉の協調が崩れ、発生しやすくなります。

| 問題点 | 内容 |

|---|---|

| むせやすくなる | 飲み込みの反射が遅れて気管に入りやすくなる |

| 飲み込み残り | 食物や水分が口やのどに残りやすくなる |

| 誤嚥(ごえん) | 食べ物・飲み物・唾液が気管に入ってしまう |

| 不顕性誤嚥 | むせずに誤嚥が起こり、気づかないまま肺炎になるケースがある |

| 誤嚥性肺炎 | 誤嚥をきっかけに肺に炎症が起き、重症化のリスクもある |

誤嚥性肺炎は命に関わるリスクがあるため、次のような対応が重要です。

- 食事の姿勢(背筋を伸ばし、顎を引いた姿勢)

- 一口の量を少なめにする

- とろみや軟らかさなど食事形態の工夫

- 嚥下機能に合わせた食事指導やリハビリテーション

- 嚥下訓練や必要に応じて経管栄養の検討

飲み込みに不安がある場合は、医師・言語聴覚士(ST)などに相談しましょう。

排尿障害・排便障害

脳梗塞によって、排尿や排便をコントロールする神経の通り道や中枢が損傷すると、排尿障害や排便障害が起こります。

尿意や便意を感じにくくなったり、逆に頻繁に感じたり、トイレまで我慢できずに失禁してしまったりするケースがあるのです。

また、尿や便が出にくくなり、いきんでも少ししか出ない、残っている感じが続くといった症状が見られる場合もあります。

これらの症状は、外出や仕事、睡眠など日常生活のあらゆる場面に影響し、生活の質を大きく低下させる可能性があります。

失禁への不安から人前に出ることを控えたり、トイレの場所が気になって行動範囲が狭くなったりすることも少なくありません。

排尿・排便障害は、適切な薬物治療やリハビリテーション、生活上の工夫によって軽減が期待できる場合もあるため、恥ずかしさから抱え込まず、主治医や専門スタッフに相談しましょう。

脳梗塞の症状や原因、早めの発見方法については、以下の記事もあわせてお読みください。

脳梗塞で後遺症が残る原因

脳梗塞によって壊れた脳の神経細胞は再生しにくいため、後遺症が残る場合があります。

血流が途絶えた部位の細胞が壊死すると、そこが担っていた運動や言語などの機能が失われ、麻痺やしびれなどの後遺症につながるのです。

一方で、生き残った細胞が代わりに機能を補う「神経可塑性(しんけいかそせい)」により、ある程度の回復は期待できます。

ただし、完全に元の状態に戻るとは限りません。回復の程度は、損傷の範囲やリハビリテーションの内容によって大きく左右されます。

脳梗塞の後遺症はダメージを受けた部位で異なる

脳梗塞でどのような後遺症が残るかは、「どの部位がダメージを受けたか」によって大きく変わります。

以下のように、脳にはそれぞれ役割をもつ領域があり、損傷部位によって現れやすい症状が異なるのです。

| 脳の部位 | 主な役割・症状の例 |

|---|---|

| 前頭葉 | ・行動・感情・人格などを司る ・感情のコントロールが難しくなる、集中力の低下、計画的な行動が困難になるなど |

| 頭頂葉 | ・知覚に関わる ・知覚障害、失行症、失認症、ゲルストマン症候群など |

| 側頭葉 | ・聴覚・嗅覚・記憶の中枢 ・左側で失語症、右側で失見当識、聴覚性言語障害など |

| 視床 | ・感覚の中継点 ・反対側の感覚障害(しびれ、感覚低下)、異常感覚、視床痛、意識レベルの低下 など |

| 視床下部 | ・自律神経・ホルモンのコントロール ・ホルモン分泌異常、体温調節異常、睡眠障害など |

| 大脳基底核系 | ・姿勢保持や運動の調節 ・不随意運動、筋緊張の変化など |

| 大脳辺縁 | ・情動・記憶に関わる ・てんかん発作、コルサコフ症候群、見当識障害など |

| 小脳 | ・平衡・協調運動を司る ・平衡障害、運動失調、測定障害、企図振戦など |

このように、同じ脳梗塞でも障害される領域によって、感情の変化から歩行障害まで症状の出方は大きく異なります。

どの部位にダメージがあるかを理解することが、適切なリハビリテーションにつなげる上で重要です。

脳梗塞の後遺症は治るのか|治療とリハビリテーション

脳梗塞の後遺症を完治させるのは難しいですが、症状の軽減は可能です。

脳梗塞後遺症の治療とリハビリテーションには、以下のような方法があります。

- 薬物療法

- リハビリテーション(理学療法、作業療法、言語療法)

- 再発予防(生活習慣改善、服薬管理)

- 再生医療

脳梗塞の後遺症は、患者様一人ひとりの生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。

後遺症によるさまざまな困難を少しでも軽減し、より良い生活を送るためには、適切な治療と地道なリハビリテーションが欠かせません。

以下で、それぞれの治療やリハビリテーションについて詳しく解説します。

薬物療法

脳梗塞の薬物療法は、再発の予防と後遺症の進行防止を目的に行われます。

脳梗塞は再発しやすいため、退院後も長期的な薬の服用が重要です。

以下のような薬の種類から、脳梗塞のタイプや発症時期、合併症の有無などを総合的に判断します。

| 薬の種類 | 主な役割・特徴 | 使用時期の例 |

|---|---|---|

| 血栓溶解薬 | 血管をふさいでいる血栓を溶かして再開通させる | 発症から早期(数時間以内) |

| 抗血小板薬 | 血小板の凝集を抑え、血栓ができるのを防ぐ | 急性期〜退院後の再発予防 |

| 抗凝固薬 | 血液の凝固を抑制し、血栓ができにくい状態にする | 心房細動などの合併症がある場合 |

リハビリテーション(理学療法、作業療法、言語療法)

脳梗塞後のリハビリテーションは、後遺症として現れる運動麻痺、感覚障害、言語障害、高次脳機能障害などをできる限り改善し、日常生活の自立度を高めることを目的としています。

脳梗塞の後遺症は個人差が大きいため、画一的な内容ではなく、一人ひとりの状態に応じたオーダーメイドのリハビリテーションプログラムが重要です。

リハビリテーションは、以下のように分けて行われます。

| リハビリテーションの種類 | 目的・内容 |

|---|---|

| 理学療法(PT) | ・体の動きや基本機能の回復を目指す ・筋力トレーニング、関節可動域訓練、座る・立つ・歩くなどの練習を行い、移動や歩行の再獲得を支援 |

| 作業療法(OT) | ・日常生活動作(ADL)や生活の質向上を目的とする ・食事・着替え・トイレ・入浴の練習、家事や趣味の再開支援、自宅環境に合わせた調整など |

| 言語療法(ST) | ・言語機能や嚥下機能の回復を目指す ・発声・発音の訓練、言葉の理解・表現の練習、嚥下の評価と訓練も行う |

リハビリテーションは発症後できるだけ早く始め、急性期・回復期・生活期を通じた継続が望まれます。

リハビリテーションの継続は症状の改善だけでなく、福祉用具や住環境の調整を含めた「その人らしい生活」の再構築のためにも欠かせません。

再発予防(生活習慣改善、服薬管理)

脳梗塞の再発を防ぐためには、生活習慣の見直しと処方された薬を正しく続けることが重要です。

脳梗塞は一度起こると再発リスクが高く、退院後の過ごし方がその後の経過に大きく影響します。

なかでも、高血圧や糖尿病、高脂血症などの生活習慣病は、脳梗塞の代表的な危険因子です。

生活習慣を改善しないと、再び血管が詰まりやすい状態になってしまうため、以下のように適切に管理しましょう。

- 食生活の改善:塩分・糖分・脂肪分を控え、野菜・果物・魚を中心にバランスよくとる

- 運動する習慣:医師の指示に従い、ウォーキングなどの有酸素運動を取り入れる

- 禁煙:血管の老化・動脈硬化を防ぐため、可能な限り早期の禁煙を目指す

- 飲酒の節制:飲酒は控えめにし、節度ある範囲にとどめる

さらに、医師から処方された薬は、指示どおりに継続して服用する必要があります。

自己判断で服薬を中断したり、量を減らしたりすると、脳梗塞を含む脳・心血管イベントの再発リスクが高まる恐れがあるため注意してください。

気になる症状が出た場合には、必ず主治医に相談しましょう。

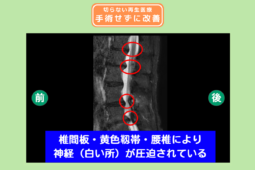

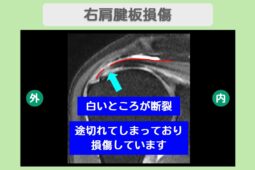

再生医療

脳梗塞を発症するとさまざまな障害が残る場合があり、リハビリテーションだけでは回復に限界があるケースも少なくありません。

そこで近年、脳梗塞後遺症に対する新たな治療の選択肢となっているのが「再生医療」です。

人の体には本来、損傷した組織を修復しようとする力が備わっています。その一部を担っているのが「幹細胞」です。

当院「リペアセルクリニック」では、幹細胞がさまざまな種類の細胞に変化する「分化能」という能力を活かし、患者様自身から採取した幹細胞を培養・増殖させて用いる再生医療の「幹細胞治療」を実施しています。

幹細胞はさまざまな細胞に分化する能力と、傷ついた組織の修復をサポートする働きを持つ細胞として知られています。

以下の記事では、脳梗塞の後遺症を幹細胞で治療した症例をご紹介しているので、ぜひご覧ください。

\無料相談受付中/

まとめ|脳梗塞の後遺症を理解してリハビリ・再発防止に活かそう

脳梗塞の後遺症には、運動麻痺・感覚障害・言語障害・高次脳機能障害・嚥下障害・排泄障害などさまざまなタイプがあります。

また、個人によって症状や重篤度合いが異なるほか、見た目ではわかりにくいケースも少なくありません。

後遺症に対しては、薬物療法や適切なリハビリテーション、生活環境の見直しによって改善や生活の質向上を目指せます。

後遺症を正しく理解し、焦らず継続的に取り組んでいきましょう。

当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、脳梗塞の後遺症に対する治療選択肢の一つ、再生医療に関する情報の提供と簡易オンライン診断を実施しています。ぜひ一度ご利用ください。

脳梗塞の後遺症に関するよくある質問

脳梗塞の後遺症で寝てばかりになるのは何故?

脳梗塞後に「日中寝てばかりいる」状態は怠けではなく、以下のような複数の要因が重なって起こる場合があります。

- 脳の回復に必要なエネルギー消費

- 体力・筋力の低下

- 心理的ストレス

- 薬の副作用

- 睡眠リズムの乱れ

脳が損傷すると、機能回復のために大きなエネルギーを使うため、強い疲労感や眠気が生じやすくなるのです。

脳梗塞で後遺症なしの確率は?

脳梗塞後に、後遺症がまったく残らない人は決して多くはありません。

日本脳卒中データバンクによれば、退院時に「後遺症なし」と判定されたのは全体の13.2%にとどまっていました。(文献1)

ただし、急性期時点での評価であり、リハビリテーションによって機能が改善する人もいます。

後遺症の程度や回復の可能性は個人差が大きく、一律には語れない点に留意しておきましょう。

脳梗塞の後遺症なしの確率については、以下の記事でも詳しく解説しています。

脳梗塞の後遺症でふらつきが起きる理由は?

脳梗塞の後遺症でふらつきが出るのは、バランスを調整する小脳や脳幹が障害され、姿勢を保つ力が弱くなっているのが一因です。

さらに、視覚や体の感覚情報を脳がうまく統合できず、体の位置感覚がずれてしまう状況も影響します。

下肢の麻痺や体幹筋力の低下、足裏の感覚低下が重なると、歩行が不安定になって転びやすくなるため注意が必要です。

脳梗塞の退院後に気をつけることは?

退院後は、再発を防ぐための生活習慣が大切です。

塩分が多く脂っこい食事を控え、高血圧や動脈硬化の悪化を防ぎましょう。

また、飲酒や喫煙はできるだけ控え、脱水や血栓のリスクを下げる習慣も重要です。

さらに、体力・筋力向上のために、無理のない範囲での運動も欠かせません。

軽い脳梗塞にも後遺症はある?

軽い脳梗塞では治療によって症状が消え、日常生活に支障がない状態まで回復し「治った」と感じる場合があります。

ただし、脳のダメージが完全に元通りになるわけではなく、そのまま放置すると再発や認知機能低下につながる恐れがあるため注意しなければなりません。

軽症であっても、早期受診と再発予防のための服薬、生活習慣の見直し、必要に応じたリハビリテーションの継続が重要です。

参考文献