- その他、整形外科疾患

骨粗しょう症の原因は?骨がもろくなる要因や骨量を上げる予防策を解説

骨粗しょう症は、骨がもろくなり骨折しやすくなる病気です。骨折は要介護状態となる原因の1つとされているため、引き起こさない予防が重要になります。

しかし、なかには骨粗しょう症がなぜ起こるのか原因がわからないと感じる方もいるのではないでしょうか。骨粗しょう症を防ぐ対策には、骨がもろくなる原因を理解しておくことが大切です。

本記事では、骨粗しょう症の主な原因を解説します。骨量を上げる予防策もまとめているので、骨粗しょう症にならないよう骨を強くしたい方は参考にしてください。

目次

骨粗しょう症の原因は骨量の減少

骨粗しょう症の原因には、骨に含まれるミネラルの総量の減少が考えられます。骨量は年齢によって減少していくだけでなく骨の強度が低下していくため、次第に骨がもろくなり、骨粗しょう症を発症します。

また、骨粗しょう症の種類は以下の2つです。

|

原発性(一次性)骨粗しょう症 |

自然に発生 |

|---|---|

|

続発性(二次性)骨粗しょう症 |

ほかの病気や薬などが原因で発生 |

一般的に、骨粗しょう症は自然に発生する原発性が原因となるケースがほとんどです。続発性はきわめて稀な点についても、あわせて覚えておきましょう。

なお、リペアセルクリニックではメール相談やオンラインカウンセリングを受け付けております。骨粗しょう症に関する疑問をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。

\まずは当院にお問い合わせください/

【骨粗しょう症】骨がもろくなる主な原因

骨粗しょう症の原因は骨量の減少ですが、骨がもろくなる要因は複数あります。主な原因は、以下の6つです。

- 加齢

- 閉経による女性ホルモンの低下

- 無理なダイエットや運動不足

- 特定の疾患

- ステロイド薬

- ビタミンD不足

骨粗しょう症予防として、原因について理解を深めましょう。

加齢

骨粗しょう症は、加齢に伴い増加傾向にあります。骨量は幼少期から増加し、20歳頃にはピークに達します。

40歳頃までは横ばい状態となりますが、50歳近くになると次第に減少していくのが一般的な流れです。そのため、年齢を重ねていくごとに骨粗しょう症のリスクが高まります。

加齢に伴い、食事量や運動量が減る点も原因といえます。筋力が低下していくため、骨は徐々にスカスカな状態になり、もろくなってしまうのです。

閉経による女性ホルモンの低下

骨粗しょう症が女性に多いといわれる理由は、エストロゲンと呼ばれる女性ホルモンが減少するためです。エストロゲンには、骨を作る細胞と壊す細胞のバランスを調整する機能があります。

しかし、女性は閉経するとエストロゲンの分泌量が減少します。エストロゲンが減少すると、骨を壊す細胞が活性化し、結果として骨量の減少により骨粗しょう症を引き起こしてしまうのです。

実際に、60代の日本人女性は22.8%、80代の56.2%が骨粗しょう症といわれています。(文献1)骨折すると、要介護のリスクが高まるため注意が必要です。

無理なダイエットや運動不足

ダイエットや運動不足などの生活習慣によっては骨量が減少し、骨粗しょう症を引き起こしやすくなります。骨を作る細胞は負荷がかかるほど活性化するため、運動の習慣がなければ次第にもろくなります。

また、過度なダイエットは骨を作るのに欠かせない栄養素が不足しがちです。骨を作る栄養素の1つとなるカルシウムが不足すると、骨が弱くなってしまいます。

とくに20代は骨量がピークを迎える時期となるため、若いうちに骨を作っておくことが大切です。若いうちから無理なダイエットをしていると骨がボロボロになり、年齢を重ねるにつれて骨粗しょう症を引き起こすリスクが高くなります。

特定の疾患

骨粗しょう症は、特定の疾患により引き起こされる可能性があります。原因となる主な疾患は、以下のとおりです。

- 関節リウマチ

- 副甲状腺機能亢進症

- 糖尿病

- 動脈硬化

- 慢性腎臓病

- 慢性閉塞性肺疾患

特定の疾患を発症すると、骨代謝や骨形成に必要な細胞などが異常をきたして骨がもろくなる場合があります。また、骨質を劣化させる物質が増加し、骨が弱くなるケースも珍しくありません。

骨粗しょう症の原因を理解するためには、骨密度や骨の質が低下する疾患についても、あわせて覚えておきましょう。

ステロイド薬

骨粗しょう症には、ステロイド薬が原因となるステロイド性骨粗しょう症があります。ステロイド性骨粗しょう症とは、ステロイド薬の服用により引き起こされる骨粗しょう症です。

ステロイド薬は炎症を抑制する一方で、骨を作る細胞の働きを弱める作用があります。また、骨を吸収する細胞の働きを強めて、骨を弱くするのもステロイド薬の作用です。

使用するステロイド薬の量が多いほど骨はもろくなってしまうほか、3カ月以上継続して使う場合は骨強度の低下を引き起こします。ステロイド薬の長期的な使用は、日常生活における些細な動作でも骨折してしまうほど骨を弱める可能性があります。

ビタミンD不足

ビタミンDが極端に不足した場合、骨がもろくなってしまい骨粗しょう症を引き起こします。ビタミンDにはカルシウムやリンなどの吸収をサポートする役割があり、欠乏すると骨が弱くなってしまいます。

また、骨が弱くなるだけでなく、下肢の筋力が衰えて転倒しやすくなるケースも少なくありません。ビタミンDは骨粗しょう症の予防に欠かせない栄養素で、加齢に伴い必要量も増加します。骨を守るためには、ビタミンD不足を防ぐことが重要です。

骨粗しょう症の予防法

骨粗しょう症を防ぐためには、骨を強くする必要があります。主な予防法は、以下の5つです。

- 骨粗しょう症予防に適した栄養をとる

- 骨密度を上げる運動を取り入れる

- 日光を浴びる

- 禁煙する

- 骨密度検査を定期的に受ける

骨を強くする方法について理解を深め、骨粗しょう症を予防しましょう。

骨粗しょう症予防に適した栄養をとる

骨粗しょう症予防には、骨を強くする栄養を積極的に摂取するのが効果的です。骨を強くする栄養の摂取は、骨量の維持や改善が期待できます。

骨粗しょう症予防に適した栄養素は、以下のとおりです。

|

栄養素 |

役割 |

主な食材 |

|---|---|---|

|

カルシウム |

骨を作る |

|

|

ビタミンD |

カルシウムの吸収を促進 |

|

|

ビタミンK |

カルシウムが骨に沈着するのをサポート |

|

予防策には骨を強くする栄養素だけでなく、バランスの良い食生活が重要です。なお、スナック菓子やインスタント食品は、カルシウムの吸収を妨げる食塩の含有量が多いため、食べ過ぎないようにしましょう。骨粗しょう症予防策として、バランス良く栄養を取り入れるのがポイントです。

骨密度を上げる運動を取り入れる

運動は、骨密度の向上に効果的です。骨を強化するためには、負荷をかけて細胞を活性化させる必要があります。

骨密度を上げるのにおすすめの運動は、以下のとおりです。

- 片足立ち

- つま先立ち

- スクワット

- ウォーキング

- 水泳

- バレーボール

負荷がかかる運動を取り入れると骨が強くなるため、継続的に行うのが重要です。なお、足や腰に痛みがあって運動ができない場合は、仰向けになった状態で腰を持ち上げる体操など無理のない範囲で進めていきます。

運動の習慣がない場合は、軽い体操やウォーキングからスタートして、骨密度の低下を予防しましょう。

日光を浴びる

日光浴はビタミンD活性化に良い効果をもたらすため、骨粗しょう症予防に適しています。ヒトの皮膚の下に位置する皮下脂肪には、コレステロールの一種が含まれています。

コレステロールは紫外線に当たると化学反応を起こし、ビタミンDが生成されるため、日光浴は骨作りに効果的です。夏場は、長時間の日光浴を避けて15分〜30分ほどを目安にします。

また、冬場は30分〜1時間ほどを目安に日光浴をするのがおすすめです。洗濯物を干したりウォーキングしたりと、日光が出ているタイミングで外に出てビタミンD生成のサポートを行いましょう。

禁煙する

たばこは骨をもろくする要素を多く含んでいるため、禁煙を推奨します。喫煙による骨のリスクは、以下のとおりです。

- 骨密度の低下

- 骨形成に必要な細胞の減少

- 骨を吸収する細胞の増加

- 骨折のリスク上昇

- ビタミンDやカルシウムの吸収を阻害

- ホルモンバランスの乱れ

実際に、喫煙における股関節骨折のリスクは女性31%、男性40%の割合で増加すると推定されています。(文献2)たばこは要介護の原因となる骨折リスクに影響するため、骨がもろくなるのを防ぐ方法として禁煙を検討するのがおすすめです。

骨密度検査を定期的に受ける

骨粗しょう症の予防策には、定期的に骨密度検査を受ける方法があります。骨密度検査ではどのくらい骨量が減少しているか、X線を使用して測定します。

主な骨密度検査は、以下のとおりです。

|

主な骨密度検査 |

特徴 |

|---|---|

|

DXA(デキサ法) |

背骨や太ももの付け根、前腕などの骨密度をX線で測定 |

|

MD法 |

手の骨密度を測定 |

|

QUS法(定量的超音波測定法) |

かかとの骨に超音波を当て、骨の強さを測定 |

|

レントゲン検査 |

背骨のX線写真を撮影し、骨折や変形を確認 |

|

MRI検査 |

X線検査では見分けがつきにくい、骨折を詳しく確認 |

|

血液・尿検査 |

骨代謝を測定 |

骨密度検査は、症状がなくても50歳以上になったら定期的に受けましょう。リペアセルクリニックではメール相談やオンラインカウンセリングを受け付けております。骨粗しょう症に関する疑問や悩みをお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。

\まずは当院にお問い合わせください/

骨粗しょう症の原因から骨量を上げる予防法を実施しよう

骨粗しょう症の原因は、加齢や女性ホルモンの減少、無理なダイエットなどさまざまです。骨は50歳あたりから徐々に減少するため、骨粗しょう症のリスクが高まります。

骨粗しょう症になると骨折しやすくなるので、骨量を上げる予防法の実施が重要です。骨を強くする栄養素や運動を取り入れ、骨粗しょう症を予防しましょう。

なお、骨粗しょう症の骨折は手術を伴う可能性があります。万が一、手術を伴う骨折をした場合は身体の負担が少ない再生医療を検討するのも手段の1つです。発症する原因を理解して、骨粗しょう症を予防しましょう。

手術をしない新しい治療「再生医療」を提供しております。

参考文献

(文献1)

厚生労働省「女性向け 知ってほしい健診・検診」健康日本21アクション支援システム~健康づくりサポートネット~2024年

https://kennet.mhlw.go.jp/tools/wp/wp-content/themes/targis_mhlw/pdf/leaf-checkup-female.pdf(最終アクセス:2025年4月24日)

(文献2)

PubMed「A meta-analysis of the effects of cigarette smoking on bone mineral density」NationalLibraryMedicine2001年

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11683532/(最終アクセス:2025年4月24日)

関連する症例紹介

-

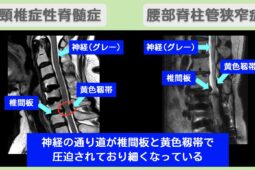

“リペア幹細胞” 投与直後から効果!歩行の安定を取り戻した!頚椎症性脊髄症術後 70代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中8が0に!骨嚢胞ありでも人工関節回避!右変形性股関節症 60代 女性

-

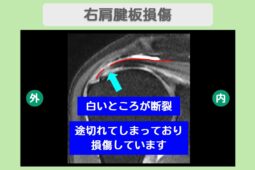

“リペア幹細胞” 痛み10段階中7が2に!手術を回避して趣味を楽しめるように!右肩腱板損傷 70代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】痛み10段階中10が4に!靴下が履ける日常を取り戻した!変形性股関節症 50代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中10が3に!高齢でも諦めなくてよかった!左変形性膝関節症 80代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中4が2に!手術を回避して日常を取り戻す!右変形性股関節症 70代 女性