- 幹細胞治療

- 脊髄損傷

- 脊椎

- 再生治療

減圧症による脊椎損傷の症状と治療法について解説

「最近、ダイビング後に体の不調が気になる……」

「もしかして減圧症かも?でも、どうすれば良いのかわからない……」

ダイビング後の体調不良や、減圧症かもしれないという不安を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

減圧症は、ダイビングなどで深い位置から浅い位置に急浮上した際に起こる病気です。高圧の環境で血液や組織に溶け込んでいた窒素が気泡となり、さまざまな症状をもたらします。

本記事では、減圧症の原因から症状、有効な治療法まで、専門医が詳しく解説します。正しい知識を身につけて、ダイビングを楽しむための参考にしてください。

なお、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。再生医療について詳しくは、公式LINEをご確認ください。

目次

減圧症とは?急激な気圧の変化で起こる疾患

減圧症とは、ダイビングや高所作業など、周囲の圧力が急激に低下する環境で発症する病気です。

体内に溶け込んでいた窒素が圧力の低下により気化し、気泡となって血管や組織を傷つけることで、さまざまな症状を引き起こします。(文献1)

減圧症を引き起こす現象は、ダイバーだけでなく、高所での建設作業員や航空機のパイロット、宇宙飛行士にも起こる可能性があります。

\無料オンライン診断実施中!/

減圧症になるメカニズム

私たちの体は呼吸を通じて酸素を取り込み、二酸化炭素を排出しています。空気の約78%を占める窒素は、通常であれば体内で利用されずに排出される気体です。

しかし、水中に深く潜ると水圧によって周囲の圧力が高まるため、気体の液体への溶解度は、その気体の分圧に比例するヘンリーの法則に基づき、高圧下ではより多くの窒素が血液や組織に溶け込むのです。(文献2)

体内に多くの窒素が溶け込んだ状態で急激に浮上すると、体にかかる圧力が一気に下がり、溶け込んでいた窒素が気化して小さな泡を形成します。

形成された窒素の気泡が血流に乗って全身を巡り、血管を塞いだり組織を圧迫して減圧症特有の症状を引き起こすのです。

このメカニズムは、たとえば炭酸飲料のペットボトルの炭酸が吹き出す現象によく似ています。

フタが閉まっている高圧の状態では、炭酸ガスは液体に溶け込んでいますが、フタを開けて圧力が急に下がると、シュワシュワと音を立ててガスが気泡となって一気に飛び出してきます。

炭酸飲料のガスが気泡となって飛び出すのと同じ現象が、体内で起こっているのが減圧症です。

I型減圧症(関節・筋肉症状中心)

I型減圧症は、比較的軽症とされ、主に皮膚、関節、筋肉に症状が現れるタイプです。(文献3)

ダイバーの間では、体を折り曲げるほどの痛みが出ることからベンズとも呼ばれています。

症状はダイビング後数時間以内に現れることが多いですが、24時間以上経過してから発症するケースもあります。

代表的な症状は、肩、肘、膝などの関節に生じる鈍い痛みです。

関節の痛みは時間とともに増していくことがあり、動かすと悪化してしまうのも特徴です。

また、皮膚に現れる症状としては、かゆみ、発疹などがあります。

軽症とはいえ、関節痛や皮膚の発疹といった症状は、体内で窒素の気泡が形成された明確なサインです。

とくに、皮膚症状がより重篤な神経症状の前兆である可能性も指摘されています。

自己判断でただの筋肉痛やじんましんと片付けず、専門家に相談しましょう。

| 主な症状 | 症状が現れる部位 | 重症度 | 緊急性 | 後遺症のリスク |

|---|---|---|---|---|

|

関節痛(ベンズ) |

肩、肘、手首、膝などの関節 | 軽症 | 低い | 低い(早期治療で回復) |

| 筋肉痛・だるさ |

全身の筋肉 |

軽症 | 低い | 低い(早期治療で回復) |

| 皮膚症状 | 上半身、肩、胸部などのかゆみ、発疹、むくみ | 軽症 | 低い | 低い(早期治療で回復) |

II型減圧症(神経・循環器症状)

II型減圧症は、神経系、循環器系、呼吸器系に気泡が影響を及ぼす重篤なタイプです。(文献3)

生命に関わる危険性があり、緊急の治療を必要とします。

とくに頻度が高いのが、脊髄に気泡が詰まる脊髄型減圧症です。

脊髄型減圧症は手足のしびれや麻痺感覚の鈍化、排尿・排便障害などを引き起こします。脳に影響が及べば、意識障害、視覚異常、めまいなどを起こすこともあります。

また、肺の血管に多数の気泡が詰まると、チョークス(呼吸循環器型減圧症)と呼ばれる激しい胸の痛みや咳、呼吸困難に陥り、非常に危険な状態となります。

一度、脊髄のような中枢神経系が損傷を受けると、完全な回復が難しく、後遺症が出る可能性が高まります。

しびれ、めまい、呼吸の苦しさといった症状は、減圧症における最も危険なサインと認識してください。

| 主な症状 | 症状が現れる部位 | 重症度 | 緊急性 | 後遺症のリスク |

|---|---|---|---|---|

| 神経症状 | 脊髄、脳、末梢神経 | 重症 | 高い | 高い |

| 呼吸器症状 |

肺(胸の痛み、咳、呼吸困難) |

重症 | 高い | 中程度 |

減圧症の原因

減圧症の主な原因は、水中で起こる急激な圧力の低下です。水圧が高い環境では、体内に窒素が溶け込みます。

急激に浮上して水圧が下がると、この溶け込んでいたガスが気化して気泡となり、血管や組織を塞いでさまざまな症状を引き起こします。

窒素が気泡になるというメカニズムに加え、発症には以下の要因が複合的に影響します。(文献4)

|

主な要因 |

なぜリスクとなるのか |

|---|---|

| 急速な浮上 | 体内の窒素ガスが気化するスピードが速くなり、気泡ができやすくなるため。 |

| 潜水深度と時間 | 深く、長時間潜るほど、体内に溶け込む窒素量が増加するため。 |

| 反復潜水 | 前回の潜水で体内に残った窒素が蓄積されるため。 |

| 脱水・疲労・睡眠不足 | 血行不良を引き起こし、窒素の排出を妨げるため。 |

| 肥満 | 窒素は脂肪組織に溶け込みやすいため。 |

| 寒冷 | 水中で体が冷えると、血管が収縮し血行が悪くなるため。 |

| 飲酒・喫煙 | 脱水症状や血行不良を招くため。 |

上記の要因は、それぞれが単独で減圧症のリスクを高めるだけでなく、複数組み合わさることでさらに危険性が増します。

たとえば、疲労した状態で深くまで潜り、かつ急いで浮上するようなケースは、減圧症を発症するリスクが極めて高いと言えます。

安全なダイビングのためには、ダイブプランの遵守に加え、体調管理も非常に重要です。

減圧症の症状|どんな症状が現れる?

減圧症の症状は多岐にわたりますが、中でも神経症状はとくに重症度を判断する上で重要です。

症状の現れ方は、気泡が詰まる場所によって大きく変わってきます。

損傷部位によって変わる症状の特徴

脊髄は脳と全身をつなぐ神経の束であり、体の各部位に神経をつないでいるため、気泡が詰まる場所によって症状が異なります。

| 損傷部位 | 主な症状・影響範囲 |

|---|---|

| 頸髄(首) |

腕や足を含む四肢すべてに麻痺やしびれなどの症状が及びます。 |

| 胸髄(胸) | 主に下半身に影響が及び、両足が麻痺する対麻痺の状態になることがあります。 |

| 腰髄(腰) | 足のしびれや脱力、排尿・排便障害といった症状が現れやすくなります。 |

損傷部位の中でも、減圧症では胸髄の下位から腰髄の上位にかけての損傷が最も多いとされています。

症状が現れた場合は、一刻も早く専門の医療機関を受診してください。

軽症・重症の見分け方と後遺症のリスク

症状の重症度は、生活にどれだけ支障が出るかで大まかに判断できます。

軽度のしびれや一時的な筋力低下であれば軽症に分類されることが多いですが、歩行が困難になったり、排尿・排便に異常が出たりした場合は重症と考え、一刻も早く専門医療機関を受診する必要があります。

しかし、どんな症状であっても自己判断で、軽症だから大丈夫と放置してはいけません。

減圧症は早期治療が予後を大きく左右する疾患です。

神経組織は一度損傷すると自然な回復が難しいため、発症後いかに早く治療を開始するかが、その後の人生を左右する鍵となるのです。

減圧症の治療法

減圧症の治療は、時間との勝負です。

症状の発症が疑われた時点ですぐに応急処置を開始し、根本的な治療である高気圧酸素治療へとつなげることが、後遺症のリスクを最小限に抑える上で極めて重要になります。

治療の目的は、体内で気泡化した窒素を排出し、気泡によって酸素不足に陥った組織を回復させることです。治療は段階的に行われ、まずは現場での応急処置、次に専門施設での高気圧酸素治療が中心となります。

自己判断で様子を見たり、医学的根拠のない民間療法に頼ると回復の機会を逃すことになりかねません。症状の重さにかかわらず、必ず専門の医療機関を受診してください。

発症直後の応急処置

減圧症が疑われる症状が現れたら、パニックにならず、まずは安全を確保して応急処置を開始します。

発症直後の応急処置が、その後の治療効果に大きく影響します。

【対応すべきこと】

- 安静を保つ:水平に寝かせ、体を動かさない

- 純酸素の吸入:医療用純酸素(100%)を吸入

- 水分補給:水かスポーツドリンク(カフェイン・アルコール不可)

- 保温:濡れたウェットスーツを脱がせ、タオルや毛布で保温

- 緊急連絡:118番/119番に連絡、ダイビング後の減圧症と伝える

医師に情報を伝えるため、発症時刻、ダイビングの深度・時間、症状の詳細をメモしておくと診断・治療に役立ちます。

【やってはいけないこと】

- 自己判断で放置:軽症に見えても重症化する可能性あり

- マッサージや激しい運動:窒素の気泡が全身に広がる

- 入浴やシャワー:血管拡張により症状悪化リスクあり

症状が軽い場合も、自己判断で様子を見るのではなく、必ず専門医療機関を受診してください。

応急処置は搬送までの症状悪化を防ぐためのものであり、適切な治療には医師の診断が必要です。

高気圧酸素治療

減圧症の標準的な治療法が、高気圧酸素治療です。

高気圧酸素治療は、専用の装置の中で2.8気圧程度まで気圧を高めた環境に入り、100%の純酸素を吸入する治療法です。(文献5)

この治療は、物理学の法則を利用して減圧症の根本原因にアプローチします。

1.気泡の収縮・溶解(再圧)

まず、チャンバー内の気圧を上げることで、体内の気泡を物理的に小さく圧縮し、再び血液や組織に溶け込ませます。これは、水中に深く潜っていくのと同じ状態を人工的に作り出します。

2.窒素の排出と組織への酸素供給

高い圧力下で純酸素を吸入すると、血液中に溶け込む酸素の量が通常の10〜20倍に増加します。これにより、体内の窒素分圧が相対的に下がり、窒素の排出が効率的に行われます。同時に、気泡で血流が滞っていた組織の隅々まで酸素が供給され、細胞の機能回復が強力に促されます。

治療は症状に応じて数時間にわたり、複数回行われることもあります。後遺症を残さないためには、いかに早くこの治療を開始できるかが最も重要です。

\無料相談受付中/

減圧症の予防法

減圧症を予防するためには、ダイビングにおける安全ルールを徹底して守ることが最も重要です。

ルールの一つひとつが、科学的根拠に基づいて体への負担を減らすために作られています。

安全なダイビングのためのルールと注意点

減圧症を予防するためには、ダイビングにおける安全ルールを徹底して守ることが重要です。ルールの一つひとつが、科学的根拠に基づいて体への負担を減らすために作られています。

減圧症を予防するために、以下のポイントを必ず守りましょう。

- 十分な睡眠をとる

- 疲労を避ける

- 飲酒後のダイビングは厳禁

- ダイビング前後に十分な水分補給

- 潜水深度、時間、休憩時間を含むダイブプランを作成

万全の体調を整えた上で、事前に潜水深度、休憩時間などを盛り込んだダイブプランをもとにダイビングを楽しみましょう。

潜水中、とくに重要なのが浮上時の行動です。ダイブコンピューターが示す安全な浮上速度を厳守し、急浮上を避けることで、体内の窒素が急激に気泡化するのを防ぎます。

さらに浮上の最後には、減圧症予防の要となる安全停止を水深5メートル付近で最低3分間必ず行い、体内に溶け込んだ窒素を呼吸によって穏やかに排出させましょう。

そして、ダイビング後の行動も予防には欠かせません。体内に残った窒素が、気圧の低い場所で膨張するのを防ぐためです。

ダイビング後、最低でも18時間から24時間は、飛行機への搭乗や登山、峠越えといった高所への移動は避けてください。

まとめ|減圧症は早期治療が大切!症状を感じたら迷わず受診しよう

減圧症は、ダイビングなどの圧力環境の変化によって誰にでも起こりうる疾患です。

正しい知識を持ち、予防策を徹底すればそのリスクを大幅に減らします。ダイブプランの遵守と、日頃からの体調管理を常に心がけてください。

もし万が一、ダイビング後に体に少しでも異変を感じた場合は、軽症だから気のせいだろうと自己判断してはいけません。早期に高気圧酸素治療を受けることで、後遺症のリスクを最小限に抑え、健やかな生活に戻れる可能性が大きく高まります。

症状を感じたら迷わず、直ちに医療機関を受診しましょう。

参考文献

(文献1)

減圧症 – 25. 外傷と中毒 | MSDマニュアル家庭版

(文献2)

減圧症 – 22. 外傷と中毒 | MSDマニュアル プロフェッショナル版

(文献3)

潜水による障害 再圧治療|高気圧酸素治療法入門第6版

関連する症例紹介

-

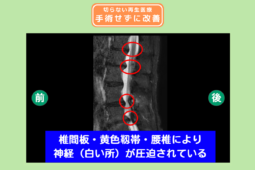

【痛み劇的改善で手術回避】 腰椎椎間板ヘルニア・両膝変形性関節症 70代女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】痛み10段階中10が4に!靴下が履ける日常を取り戻した!変形性股関節症 50代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中10が3に!高齢でも諦めなくてよかった!左変形性膝関節症 80代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中4が2に!手術を回避して日常を取り戻す!右変形性股関節症 70代 女性

-

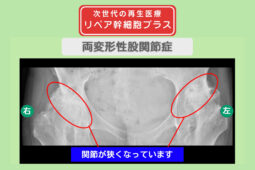

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中9が3に!人工関節を回避して孫と歩きたい!両変形性股関節症 60代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中2が0に!人工関節手術を回避できた!右変形性股関節症 60代 女性