- 幹細胞治療

- 脳卒中

- 脊髄損傷

- 頭部

- 大腿骨骨頭壊死

- 脊椎

- 股関節

- 再生治療

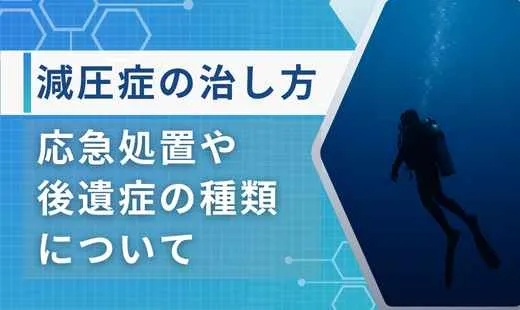

減圧症の治し方を解説!後遺症と再生医療も紹介【医師監修】

減圧症とは、潜水や高圧環境から急に浮上・減圧した際に、体内のガスが気泡化して起こる疾患です。

潜水からの急浮上に伴うものが代表的であるため、「潜水病」と呼ばれることもあります。減圧症の症状は、軽い関節痛から、神経障害・麻痺などの重症例までさまざまです。

本記事では、減圧症の治し方や応急処置の手順、再圧治療(高気圧酸素療法)などの基本的な治療法を医師がわかりやすく解説します。

当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。

減圧症について気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。

目次

減圧症の治し方|応急処置の基本

減圧症が疑われたときに大切なのは、焦らずにできる範囲で正しい応急処置を行うことです。

専門的な治療ができる医療機関へ搬送されるまでの対応で、その後の回復にも大きな差が出ます。

ここでは、意識や呼吸の状態に応じた基本の対処法を紹介します。

意識なし・呼吸なしの場合

意識も呼吸もない場合は、すぐに心肺蘇生(CPR)を始めます。

胸の中央を押す胸骨圧迫と人工呼吸を繰り返し、AED(自動体外式除細動器)があればすぐに使いましょう。脳の障害を防ぐため、頭を下げた姿勢にはしないよう注意します。

救助者が複数いる場合は、圧迫と呼吸を交代しながら続けましょう。

意識なし・呼吸ありの場合

呼吸はあるけれど意識がない場合は、回復体位(上図参照)をとらせます。

これは、舌が喉をふさいだり嘔吐物で窒息したりしないようにする体勢です。下あごを少し前に出し、顔を横に向けて寝かせましょう。

呼吸のリズムや顔色を観察し、変化があればすぐに知らせるようにします。体温が下がらないようにブランケットなどで保温することも大切です。

意識がある場合

意識がある場合は、まず安静にさせます。

頭を下げず、仰向けで横になりましょう。可能であれば酸素を吸わせてください。酸素は体の中に残った窒素を外に出す働きがあり、症状の悪化を防ぎます。

意識がしっかりしていれば、少しずつ水分をとるのも良いですが、むせ込みそうなときは控えます。

応急処置に関する注意点

応急処置の際は、設備がある場合に限り、高濃度の酸素を投与します。

ただし、呼吸がない場合は心肺蘇生を最優先で行います。酸素には体内の窒素を洗い出す働きがあるため、早めの対応が回復に役立ちます。

また、頭を下げる体勢は脳圧を上げる原因になるため避けましょう。体を冷やさず、毛布などでしっかり保温することも大切です。

なお、再度潜水をして症状軽減をはかる「ふかし」は絶対に行ってはいけません。ふかしは窒素の排出効率が悪く、再浮上時に症状が悪化するおそれがあります。

必ず潜水を中止し、救急搬送を優先してください。

減圧症の治療法|医療機関での対応

減圧症の疑いがある場合は、できるだけ早く高気圧治療を行える医療機関を受診することが大切です。

応急処置で症状を落ち着かせても、体の中にはまだ気泡が残っていることがあります。

医療機関では、症状の程度に応じて「再圧治療」や「酸素投与」などの治療が行われます。

ここでは主な治療法を紹介します。

再圧治療(高気圧酸素療法)

減圧症の治療の原則は「再圧治療」です。(文献1)

再圧治療の主な流れは以下の通りです。

1.治療を受ける人は、専用の治療タンク内に入ります

2.タンク内の気圧を水中で受けるほどの高い圧まで上げます

3.純酸素を吸入し、体内の気泡を圧縮して再び血液や組織中に溶かします

4.その結果、血流が改善し、組織への酸素供給が効率的に行われます

高気圧環境で純酸素を吸入すると、血液中の酸素濃度が高まり、体のすみずみまで効率よく酸素が行き渡ります。

酸素が十分に届くことで、体内に残っていた窒素が少しずつ洗い出され、肺を通して体の外へ排出されていきます。

治療では、一定時間高い気圧を維持したあと、ゆっくりと減圧していきます。これは、再び気泡ができるのを防ぐためです。

治療時間や減圧については、世界的に標準治療として使用されている「米海軍酸素再圧治療表6」に従って行うことが原則です。

1回の治療で症状が軽くなることを目指しますが、回復の程度によっては複数回にわたって再圧治療を行うこともあります。

その他の補助療法(酸素投与・輸液など)

再圧治療がすぐに行えない場合や、治療の補助として行われるのが酸素投与と輸液です。

酸素投与は、高濃度の酸素を吸入することで体内の窒素を洗い出し、気泡の縮小や血流の改善を助けます。

特別な装置がなくても、できるだけ早く酸素吸入を始めることが重要です。

また、輸液(点滴)は脱水を防ぎ、血液の流れを保つ目的で行われます。これにより、気泡が血管内で詰まるリスクを軽減し、再圧治療の効果を高めることが期待されます。

そのほかにも、体を温かく保ち、安静を維持することが回復を助ける基本的なケアになります。

\無料オンライン診断実施中!/

減圧症の後遺症と治し方

減圧症では、早期に治療を行えば多くの場合は後遺症を残さず回復できますが、治療が遅れたり重症化したりすると、神経や関節などに障害が残ることがあります。

後遺症は症状の出た部位によって異なり、感覚の鈍さや手足の動かしづらさ、耳鳴り、めまいなどが代表的です。

これらの後遺症は、適切な治療とリハビリを行うことで少しずつ改善が期待できます。再圧治療をはじめ、酸素療法や薬物療法を組み合わせて、損傷した組織の回復を促します。

また、体の状態に合わせた運動療法や生活の見直しも、回復に向けて大切なステップです。

主要な後遺症の種類

減圧症による後遺症は、障害を受けた部位によって症状が大きく異なります。

以下は代表的な5つの後遺症です。

| 後遺症の種類 | 特徴 |

|---|---|

| 内耳障害 | 耳鳴りやめまい、平衡感覚の乱れが起こる。 |

| 対麻痺 | 下半身が動かしにくくなる。脊髄の障害による運動機能低下。 |

| 膀胱直腸障害 | 排尿・排便のコントロールが難しくなる。 |

| 感覚障害 | 手足のしびれや感覚の鈍化がみられる。 |

| 片麻痺 | 体の片側に力が入らない、動かしにくいなどの症状。 |

減圧症後のリハビリと生活管理

減圧症の治療が終わったあとも、体に残る影響を少しずつ回復させるためにリハビリが欠かせません。

筋力低下や感覚の鈍化が残る場合は、医師や理学療法士の指導のもと、関節を動かす訓練や筋力を維持する運動を続けることが大切です。

また、十分な睡眠と栄養、水分補給を意識し、体の回復をサポートしましょう。

潜水を再開する際は、再発を防ぐために無理のない計画を立て、浮上速度や休憩時間を十分にとるよう心がけてください。

さらに、減圧症の急性期を乗り越えても、時間が経ってから骨壊死(とくに大腿骨頭壊死)を発症することがあります。これは、骨の血流障害が原因で一部の骨が壊死し、股関節痛や歩行障害を引き起こすものです。

初期は無症状のことも多く、発見が遅れるケースもあります。

治療後もしばらくは定期的に検査を受け、違和感や痛みを感じたら早めに医療機関を受診しましょう。

後遺症の悪化を防ぐには、適切な経過観察と生活管理が大切です。

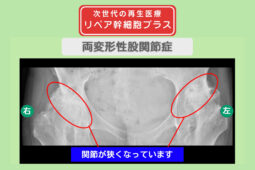

減圧症(潜水病)の後遺症は治せるのか?再生医療の可能性について

近年、医療分野では「再生医療」という新しい治療法が進んでいます。

減圧症によって神経や関節などに後遺症が残った場合にも、この再生医療が選択肢のひとつとして検討されるようになってきました。

再生医療では、「幹細胞」と呼ばれる細胞を利用します。

幹細胞には、体内でさまざまな細胞へと変化する「分化能」という能力があり、研究分野ではこの性質を活かして損傷した組織をサポートする取り組みが行われています。

当院で扱う「自己脂肪由来幹細胞治療」は、患者様自身の脂肪から幹細胞を採取・培養し、点滴で体内に戻す方法です。自分の細胞を用いるため、アレルギーや免疫反応を起こしにくいのが特徴です。

また、「PRP(多血小板血漿)療法」という方法もあります。これは、患者様の血液から血小板を抽出し、濃縮して使用するものです。血小板に含まれる成長因子には、炎症を抑える働きがあるとされています。

どちらの治療も入院や手術を必要とせず、日帰りで行うことが可能です。これらの治療法は、減圧症の後遺症によって日常生活に支障がある方にとって、医療の選択肢となります。

実際に適応できるかどうかは、医師による診察と検査の上で判断されます。

▼脊髄損傷に対する幹細胞治療についてはこちらの動画をご覧ください。

\無料オンライン診断実施中!/

まとめ|減圧症を正しく理解し早期対応で後遺症を防ごう

減圧症は、症状の出方が人によって違い、軽い痛みやしびれから始まることもあります。放っておくと後遺症につながるおそれがあるため、早めの対応がとても大切です。

潜水後に少しでも体の異変を感じたら、自己判断せずに医療機関を受診しましょう。

また、再発を防ぐためには、潜水の前後で十分な休息と水分補給を心がけることも重要です。正しい知識を持ち、早期に対応することで、後遺症のリスクを大きく減らすことができます。

安全な潜水を続けるためにも、体のサインを見逃さず、適切に対処する意識を持ちましょう。

以下の減圧症の後遺症についての記事もあわせてご覧ください。

関連する症例紹介

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中10が3に!高齢でも諦めなくてよかった!左変形性膝関節症 80代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中4が2に!手術を回避して日常を取り戻す!右変形性股関節症 70代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中9が3に!人工関節を回避して孫と歩きたい!両変形性股関節症 60代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中2が0に!人工関節手術を回避できた!右変形性股関節症 60代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中6が1に!テニス復帰も夢じゃない! 両変形性ひざ関節症 60代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中2が0に!ゴルフ講師復帰を果たした!右肩腱板損傷 70代 男性