- 股関節、その他疾患

- 股関節

股関節唇損傷の症状改善に役立つ5つのストレッチ|自宅でできるリハビリ方法

股関節唇損傷は、骨盤と太ももの骨が接続する股関節の部分で、関節のふちを囲むクッションのような役割をする「股関節唇(こかんせつしん)」という組織が裂けたり傷ついたりすることで起こる病気です。

安静に過ごす保存治療により症状緩和が期待できますが、股関節の可動域が狭くなってしまう可能性があります。可動域が狭くなると痛みを感じる原因となるため、ストレッチを取り入れるのが効果的です。

本記事では、股関節唇損傷の症状改善に役立つストレッチを5つ紹介します。

筋力強化トレーニングや回復をサポートする栄養もまとめているので、股関節唇損傷の症状改善へ向けた治療法が知りたい方は参考にしてください。

目次

股関節唇損傷のリハビリにおけるストレッチの効果と重要性

股関節唇損傷の初期治療では、一般的に股関節への負担を軽減するため安静に過ごす保存治療を行います。

しかし、この安静期間が長引くと股関節の可動域が狭くなり、周囲の筋肉の動きも制限されてしまいます。

そこで回復段階では、股関節の可動域を広げるためのストレッチが効果的です。ストレッチは、痛みの軽減にもつながります。

股関節唇損傷に効果的なストレッチ方法

股関節唇損傷に効果的なストレッチ方法は、以下の5つです。

- 腸腰筋ストレッチ

- 大腿四頭筋ストレッチ

- 内転筋ストレッチ

- 外転筋ストレッチ

- お尻のストレッチ

柔軟性の維持や可動域を広げるために、ストレッチを取り入れましょう。

ただし、ストレッチを行う際に痛みがある場合は、無理をしないでください。

腸腰筋ストレッチ

腸腰筋(ちょうようきん)とは腰から脚の付け根に位置する筋肉の総称で、インナーマッスルの一種です。腰筋ストレッチのやり方は、以下の通りです。

- 床に仰向け状態になる

- 片膝を立てる

- 立てた膝を抱えながらお腹につけるように引き寄せる

- 30秒ほどキープする

- 1~4の動作を5回ほど繰り返す

膝を引き寄せる際は、反対側の脚が浮き上がらないよう注意します。また、背中を丸めると効果を得られにくくなるため、背筋を伸ばした状態で行うことを意識するのもポイントです。

大腿四頭筋ストレッチ

大腿四頭筋(だいたいしとうきん)とは、太ももの前側に位置する筋肉です。

大腿四頭筋が衰えると、股関節だけでなく膝関節も弱くなってしまい変形性膝関節症の原因になるため、可動域を広げて予防するのが重要です。

大腿四頭筋ストレッチのやり方は、以下の通りです。

- 立った状態で片方の手を壁につける

- もう片方の手で片足首を持ち、かかとをおしりに近づける

- 持ち上げた膝を後ろにゆっくり引く

- 太ももの前面が伸びる部分で30秒ほどキープする

- 1~4の動作を3回ほど行う

バランスを崩さないよう、片手をしっかり壁につけるのがポイントです。体勢が不安定な場合は、横向きになって寝転がった状態で行いましょう。

内転筋ストレッチ

内転筋(ないてんきん)は股関節の付け根から太ももの内側にかけてある筋肉で、内ももと呼ばれる部分です。

股関節唇損傷を発症すると硬くなりやすい筋肉となるため、しっかりストレッチしましょう。

内転筋ストレッチのやり方は、以下の通りです。

- いすに座って片脚を広げる

- 背筋を伸ばしたままお辞儀をするように上半身を軽く倒す

- 30秒ほどキープして上体をゆっくり起こす

- 2~3の動作を5回ほど行い、反対側の脚も行う

股関節部分の筋肉が硬いと痛みを伴いやすいため、無理のない範囲で行うのがポイントです。

外転筋ストレッチ

外転筋(がいてんきん)は股関節の付け根から太ももの外側にかけてある筋肉で、外ももと呼ばれています。

ストレッチにより股関節の可動域が向上するため、股関節唇損傷のリハビリに取り入れると効果的です。

外転筋ストレッチのやり方は、以下の通りです。

- 立った状態で、片足をもう一方の足の前でクロスさせる

- 伸ばしたい側(後ろ側の足)のお尻が外側に突き出るようにして、上体を反対側に傾ける

- 20秒ほどキープして上体をゆっくり戻す

- 1~2の動作を5回ほど行い、反対側の脚も行う

外転筋のストレッチをする際は、バランスを崩さないように注意しましょう。

お尻のストレッチ

股関節周囲筋群の柔軟性を高めるには、お尻のストレッチもおすすめです。お尻の筋肉が硬いのも、股関節の可動域が狭くなる要因になります。

お尻のストレッチのやり方は、以下の通りです。

- 仰向け状態で寝る

- 片膝を立て、反対側の脚と交差させる

- 立てた膝を横にゆっくり倒す

- 30秒ほどキープしてもとの体勢に戻す

- 10回ほど繰り返したあとに反対側を行う

片膝を倒して体をひねる際は、肩が床から離れないようにしましょう。肩が浮いた状態だと、ストレッチによる効果を得られにくくなるため注意が必要です。

また、膝を倒すときは無理に倒さず、気持ち良いと感じる程度の姿勢をキープするのがコツです。

股関節唇損傷に効果的な筋力強化トレーニング

股関節唇損傷では股関節の安定性や衝撃吸収能力が低下するため、ストレッチだけでなく筋力強化も大切です。筋力強化トレーニングにより、骨盤から股関節周辺の安定性や筋力が強化されるため、痛みの緩和につながります。

効果的な筋力強化トレーニングは、以下の3つです。

- 膝立て運動

- 伏せ運動

- アンクルポンプ

やり方とポイントを以下で解説するので、参考にしてください。

膝立て運動

膝立て運動はベッドで行える筋力トレーニングとなるため、寝る前など手軽に取り入れられます。

やり方は、以下の通りです。

- 仰向けの状態で寝る

- 片脚を立てる

- 立てた方の脚を伸ばす

- 2~3の動きを10回ほど繰り返す

一つひとつの動作をゆっくり丁寧に行うことが大切です。脚の曲げ伸ばしがスムーズに行える場合は、立てた脚と反対側の脚を真っすぐ上げて30秒ほどキープするトレーニングに挑戦してみましょう。

伏せ運動

伏せ運動も膝立て運動と同様に、ベッドで行える筋力トレーニングになります。やり方は、以下の通りです。

- うつ伏せ状態で寝る

- 膝を伸ばした状態で片脚をゆっくり上げ、下ろす

- 上げ下ろしを10回ほど繰り返し、反対側の脚も行う

伏せ運動をする際は、骨盤が浮かないよう注意しながら行いましょう。また、無理のない範囲で脚を上げるのがポイントです。

アンクルポンプ

アンクルポンプでは、血液循環や筋力の回復が期待できます。やり方は、以下の通りです。

- 脚を伸ばした状態で床に座る

- 片膝を立てる

- 足首を上下に伸ばす

- 10回ほど繰り返し、反対の足首も行う

痛みがない範囲内で、ゆっくり動かすことがアンクルポンプのポイントです。アンクルポンプは股関節唇損傷の手術を行った際、早期からはじめられるトレーニングになります。血液の循環が悪くならないよう、取り入れましょう。

股関節唇損傷におけるリハビリ期間の目安

股関節唇損傷におけるリハビリ期間は、3ヶ月ほどが目安になります。手術をした場合、術後に関節の癒着や可動域制限を引き起こさないよう、術後早期からのリハビリテーション実施が大切です。

また、術後1ヶ月~3ヶ月までの期間は、修復した組織へ徐々に負荷をかける筋力トレーニングを行い、筋力の回復を目指します。

体幹の筋力や骨盤、肩甲骨などの柔軟性を高めるのも股関節の負担を減らすのに重要です。そのため、無理のない範囲でストレッチや筋肉トレーニングをリハビリに取り入れましょう。

股関節唇損傷のリハビリ期間中にやってはいけないこと

股関節唇損傷のリハビリ期間中にやってはいけないことは、以下の通りです。

- 激しい動作や無理な体勢

- 長時間の座位や立位

- 股関節への過度の負荷

- つま先立ちや深い屈曲

股関節に負担をかける行動は、股関節唇損傷の再発を誘発する要因となるため注意が必要です。また、筋力トレーニングの一環としてスクワットを取り入れるのは股関節への負荷がかかり、逆効果となります。

主治医からの指示によっては、移動する際に補助器具を使用したり、手すりを使ったりなどの工夫が必要です。股関節唇損傷の症状緩和を目指す場合は、股関節に負担がかかる動作は避けましょう。

股関節唇損傷の回復をサポートする栄養

股関節唇損傷の回復をサポートする栄養は、以下の通りです。

|

栄養素 |

期待できる効果 |

食品 |

|---|---|---|

|

タンパク質 |

筋肉や靭帯の修復を促す |

|

|

オメガ3脂肪酸 |

炎症を抑える働きが期待できる |

|

|

ビタミンC |

組織の修復を助ける |

|

筋肉や靭帯の修復や炎症を抑えるなどの働きが期待できる食品を積極的に摂取すると、股関節唇損傷の回復に役立つ可能性があります。

筋力トレーニングやストレッチとあわせて、栄養も意識した食生活を心がけましょう。

股関節唇損傷がリハビリで改善しない場合の治療手段「再生医療」

再生医療は、股関節唇損傷がリハビリで改善しない場合の治療手段の一つです。治療法の一つとなる幹細胞治療では、採取した幹細胞を培養して股関節に投与します。

当院「リペアセルクリニック」では、患者様自身から米粒2〜3粒程度の脂肪を採取し、幹細胞を培養、投与します。幹細胞は冷凍せず、投与のたびに採取するのが当院の特徴です。

また、再生医療は入院が不要のため、手術を避けたい方に適した治療法といえます。

当院では、無料のメール相談を受け付けておりますので、股関節唇損傷のリハビリに関する悩みをお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。

まとめ|股関節唇損傷の症状回復へ向けてストレッチを実践しよう

股関節唇損傷は、股関節に負担がかかることで軟骨の一部が剥がれたり傷ついたりすると引き起こされます。安静に過ごすことが治療の一つになりますが、股関節の可動域が狭くなり、周囲の筋肉を動かしにくくなるためストレッチを取り入れるのがおすすめです。

股関節唇損傷を発症した際は、自宅でできるストレッチや軽い運動により回復をサポートできる可能性があります。

また、ストレッチや筋力トレーニングなどのリハビリで回復が見られない場合は、再生医療を検討するのも手段の一つです。整形外科医や理学療法士などに相談しながら、社会生活への早期復帰を目指すリハビリを実施しましょう。

股関節の痛みは⼿術しなくても治療できる時代です。

関連する症例紹介

-

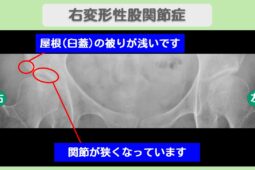

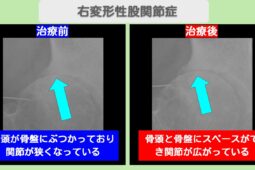

“リペア幹細胞” 痛み10段階中4が2に!手術を回避して日常を取り戻す!右変形性股関節症 70代 女性

-

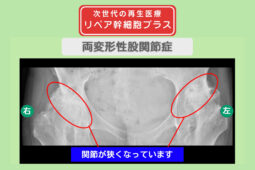

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中9が3に!人工関節を回避して孫と歩きたい!両変形性股関節症 60代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中2が0に!人工関節手術を回避できた!右変形性股関節症 60代 女性

-

“リペア幹細胞” 両股関節の痛み10が0に!手術を避けて痛みのない毎日へ!両変形性股関節症 70代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中5が0に!透析中でも安心の股関節治療!右変形性股関節症 40代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中10が0に!人工関節を回避してアクティブな毎日へ!右変形性股関節症 70代 女性