- 股関節、その他疾患

- 股関節

シンスプリントに効くストレッチを現役医師が解説!治療法やリハビリ方法も

シンスプリントは、主にランナーやアスリートの間でみられる症状で、すねに痛みを引き起こす状態です。

オーバートレーニングや不適切な運動などが原因で、すねの骨に過度のストレスがかかると周りにある骨膜が炎症を起こします。

すねの痛みを抱えている方のなかには、「シンスプリントにストレッチは効果的なのか」「どのような治療法があるか」など、疑問を持っている方もいるでしょう。

今回は、シンスプリントに効くストレッチ方法のほか、治療法や具体的なリハビリテーションの方法を解説します。スポーツへの復帰時期についても詳しく解説するので、健康的な身体を維持するための参考にしてください。

目次

シンスプリントの予防にはストレッチが効果的

シンスプリントの予防には、ストレッチをして筋肉や腱を柔軟に保つことが大切です。

シンスプリントは、運動時にすねの筋肉や腱に負担がかかることによって、痛みを引き起こします。初期症状の場合は主に運動中に痛みが現れ、重症化すると立っているときや安静時にも痛みを感じるようになります。

シンスプリントには、とくにふくらはぎや足裏、足首などのストレッチが効果的です。筋肉の緊張を和らげ、柔軟性を高めることで、筋肉の疲労が溜まりにくくなり、シンスプリントの発生リスクを減らせます。

以下の記事では、シンスプリントを発症する原因や治療法について解説しているので、あわせてご覧ください。

シンスプリントに効くストレッチ方法

シンスプリントに効くストレッチ方法として、以下の5つが挙げられます。

- ふくらはぎ(ヒラメ筋・腓腹筋・後脛骨筋)のストレッチ

- 脛(すね)のストレッチ

- 足裏をほぐすストレッチ

- 足首まわりのストレッチ

- 股関節のストレッチ

以下で、それぞれのストレッチ方法を解説するので、ぜひ参考にしてください。

ふくらはぎ(ヒラメ筋・腓腹筋・後脛骨筋)のストレッチ

ふくらはぎ(ヒラメ筋や後脛骨筋など)のストレッチは、シンスプリントの痛みを和らげるのに効果的です。

ヒラメ筋のストレッチ方法は、アキレス腱のストレッチに似ていて、足を前後に開いて後ろ足のヒラメ筋を伸ばします。この時、後ろ足の膝は曲げておこなうことが大切です。

このとき、後ろ足の膝を伸ばしておこなってしまうと、ヒラメ筋のストレッチにならなくなってしまうので注意してください。また、反動をつけると筋肉を痛めてしまう可能性があるため、ゆっくり30秒ほどかけてストレッチすると効果的です。

すねのストレッチ

すねのストレッチも、シンスプリントの予防につながります。すねの前側に位置している前脛骨筋(ぜんけいこっきん)は、長時間の歩行などで硬くなりやすい筋肉です。

前脛骨筋のストレッチ方法は、まず椅子に座って片足を椅子の横に出します。出した足を少し後ろに引き、足の甲が床に触れる状態にします。そして、足の甲を床に押しつけるように体重をかけながら、ゆっくりと30秒ほどキープしてください。

片足ずつ、両足の前脛骨筋を伸ばしましょう。前脛骨筋をほぐすとシンスプリントによるすねの痛みを軽減できます。

足裏をほぐすストレッチ

シンスプリントの予防には、足裏をほぐすストレッチも効果的です。足裏の筋肉が硬くなると、歩行時やランニング時に足首やすねに負担がかかりやすくなります。

足裏をほぐすためには、テニスボールのような硬めのボールを使用する方法がおすすめです。テニスボールを床に置き、足裏をボールの上に乗せて、体重をかけながら前後に転がします。両足とも1回40秒を目安におこないましょう。

体重を乗せた際、足裏に強い痛みが出る場合は、ストレッチを中止してください。

足首まわりのストレッチ

足首の筋肉や腱をほぐすと、足元の安定性が高まり、シンスプリントの予防につながります。

足首まわりのストレッチ方法は、踏み台や低めの椅子にかかとが出るように片足を置きます。そのまま、かかと側に体重をゆっくりとかけ、足首の後ろ側(アキレス腱周辺)が伸びる感覚を確認してください。1回40秒を目安に、反対の足も同様にストレッチしましょう。

なお、転倒しないように手すりや壁に手をかけておこなってください。

股関節のストレッチ

シンスプリントの予防には、ストレッチポールを使った股関節のエクササイズも効果的です。股関節の柔軟性が低下すると、下半身全体に負担がかかりやすくなり、シンスプリントの痛みの原因になります。

股関節まわりの柔軟性を高める方法として、ストレッチポールを使った骨盤スライド運動があります。仰向けに寝転がり、両膝を曲げて足を床につけてください。骨盤を左右に揺らすように動かすと、骨盤の位置を整えて股関節の安定につながります。

腰が床と水平に動くように意識しながら、10〜20回ほど左右にスライドします。股関節の動きが良くなると、シンスプリントの予防につながります。

シンスプリントの治療法

シンスプリントの原因はオーバートレーニングやランニングフォーム、足の形状や筋力低下などであるため、症状に対する適切な治療が不可欠です。

シンスプリントの治療法は、痛みの程度に応じて以下の治療をおこないます。

- 保存療法

- 薬物療法による疼痛緩和

- リハビリテーション

- 再生医療

それぞれ詳しく解説します。

保存療法

シンスプリントの治療は、保存療法が一般的です。シンスプリントによって痛みや腫れが現れている場合は、安静にして、疲労した筋肉や骨を休める必要があります。痛みを我慢して運動を続けていると、症状が悪化したり、最悪の場合は疲労骨折したりする可能性がある点に注意してください。

また、安静にすると同時にアイシングをして痛い部分を氷などで冷やすことも重要です。アイシングすると、腫れを抑えられるほか、痛みの軽減も期待できます。

ただし、アイシングする際は、以下に注意しましょう。

- 氷を袋に入れて患部を冷やす場合は、タオルを間に挟む

- 1回に冷やす時間は15~20分程度にする

アイシングの際、短時間で急激に冷やそうとタオルを挟まず長時間あて続けると、凍傷になる可能性があります。

なお、1回アイシングをした後は、時間を空けてから再度行うことができます。特に怪我や炎症の初期(24〜48時間以内)は、定期的なアイシングが効果的です。

薬物療法

シンスプリントの治療法の一つが、薬物療法です。

薬物療法は主に疼痛緩和を目的におこなわれます。痛みが強く日常生活に支障をきたす場合には、整形外科で医師に非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)などの使用を相談してみましょう。

非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)に限らず、薬物療法には副作用のリスクもあるため、医師の指導のもと用法用量を守って使用する必要があります。

しかし、薬物療法は痛みを一時的に和らげるためのもので、腫れや炎症といった根本的な問題が解決するわけではありません。

なぜなら、シンスプリントの原因には、過度なトレーニングやランニングフォーム、足の形状や筋力低下などが関与しているからです。このため、薬物療法に併せて原因に対する根本治療も重要です。

リハビリテーション

薬物療法と並行して、痛みの予防や再発防止に向けたリハビリテーションに取り組むことも大切です。シンスプリントに対するリハビリテーションには、主に以下の目的があります。

- 筋肉や関節の柔軟性の向上

- 筋力強化

- シンスプリントの痛み軽減・再発防止

リハビリテーションは自宅で取り組めるメニューから、歩行姿勢やランニングフォームの改善までさまざまです。

歩行姿勢やランニングフォームを改善する際は、理学療法士をはじめとする専門家の指導のもと、正しい運動方法を習得する必要があります。

また、リハビリテーションは正しい方法でおこなわなければ、痛みが増悪する可能性がある点にも注意してください。

再生医療

保存療法で症状が改善しない場合は、再生医療も治療選択肢として挙げられます。

再生医療では、幹細胞を採取・培養して注射する幹細胞治療や、血液を利用するPRP療法などがあります。

再生医療は手術を必要とせず、スポーツによる怪我に対しても実施されています。

スポーツ外傷に対する再生医療については、以下のページで詳しく解説しています。

スポーツ外傷は⼿術しなくても治療できる時代です。

シンスプリントのリハビリテーションに取り組むポイント

シンスプリントのリハビリテーションに取り組むポイントとして、以下の2つが挙げられます。

- 筋肉強化を図る

- テーピングやサポーターを活用する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

筋肉強化を図る

シンスプリントにはストレッチも効果的ですが、リハビリテーションにおいては筋力強化を図ることも大切です。

ここでは、ふくらはぎの筋力トレーニングと足指でタオルを引き寄せる運動について解説します。

ふくらはぎの筋力トレーニング

ふくらはぎの筋力トレーニングには、ゴムチューブを用いた低負荷の運動がおすすめです。まず足指の付け根にゴムチューブを巻き、手前に引きます。かかとは床につけた状態で、ゴムチューブを伸ばすようにつま先を下に伸ばします。

最初は低負荷から始め、徐々に負荷量を上げていくのが一般的です。いきなり高負荷でトレーニングすると、筋肉が再び炎症する可能性があるので注意しましょう。

足指でタオルを引き寄せるトレーニング

足指でタオルを引き寄せるトレーニングは、床に敷いたタオルの上に足を置き、足指でつまんだり離したりを繰り返して、手前に引き寄せる運動です。

この運動では、すねの内側深部にある長母趾屈筋(ちょうぼしくっきん)と長趾屈筋(ちょうしくっきん)が強化され、筋肉の滑走性が滑らかになります。

テーピングやインソールを活用する

筋力トレーニングのほかに、テーピングやインソールを使用して痛みの軽減を図ることも可能です。

テーピングは、筋肉や靭帯に適度な圧力を加えて安定化させ、痛みの軽減や再発防止といった効果があります。

とくに、ランニングやスポーツをする際の足への負担を軽減するのに役立つため、スポーツ選手にとってテーピングは欠かせない存在です。

シンスプリントに対するテーピング(伸縮性)の巻き方は、以下の通りです。

|

また、自分の足に合ったインソール(中敷)の使用もシンスプリントの痛みの予防に効果的です。足のアーチが崩れるとバランスをとる際に筋肉に余計な負担がかかるため、アーチをしっかり支えるインソールが重要になります。

足のアーチを支えるインソールは数千円と高額ですが、痛みの予防につながるほか、自分の足を守るための装具であると考えると、決して高い買い物ではありません。

ただし、テーピングやインソールの活用だけでシンスプリントが完治するわけではないので注意しましょう。

シンスプリント発症後にスポーツ活動を再開するタイミング

シンスプリントがある場合の日常生活での注意点やスポーツ活動を再開するタイミングについては、以下に示す痛みの段階(Walsh分類)を参考にするとよいでしょう。

|

分類 |

内容 |

|---|---|

|

Stage 1 |

運動後にのみ疼痛あり |

|

Stage 2 |

運動中に疼痛あるが、スポーツ活動に支障なし |

|

Stage 3 |

運動中に疼痛あり、スポーツ活動支障あり |

|

Stage 4 |

安静時にも慢性的な持続する疼痛あり |

Stage1〜3の場合、痛みによる日常生活への影響は少ないケースがほとんどです。しかし、Stage4の場合は痛みの増悪を防ぐためにも、安静にしなければいけません。

また、スポーツ活動を再開するタイミングの目安は以下の通りです。

|

ただし、いきなり激しい運動をすると、再度シンスプリントを発症する可能性もあるため、初めはウォーキングなど低負荷な運動から始めましょう。

疲労骨折後のスポーツ活動再開のタイミングについて知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

関連する症例紹介

-

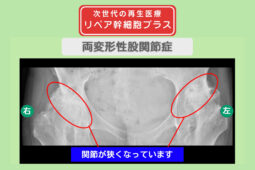

“リペア幹細胞” 痛み10段階中8が3に!人工関節を回避して歩ける喜び!左変形性股関節症 60代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中8が0に!骨嚢胞ありでも人工関節回避!右変形性股関節症 60代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】痛み10段階中10が4に!靴下が履ける日常を取り戻した!変形性股関節症 50代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中4が2に!手術を回避して日常を取り戻す!右変形性股関節症 70代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中9が3に!人工関節を回避して孫と歩きたい!両変形性股関節症 60代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中2が0に!人工関節手術を回避できた!右変形性股関節症 60代 女性