- 脊椎

- 脊椎、その他疾患

むちうち症の症状から治し方まで解説!予後の注意点も紹介

むちうち症は自動車の追突事故や、ラグビーやアメリカンフットボールなどのコンタクトスポーツでよく見られる外傷の一つです。

首の痛みや手のしびれなど明らかな症状が見られるケースもありますが、事故の直後は無症状のケースが多く、放置すると思わぬ健康被害に見舞われる恐れがあります。

また、交通事故が原因でむちうちを発症した場合、医師の診察を受けておかないと、症状と事故との因果関係が証明できず、保険が下りない可能性もあるため注意が必要です。

本記事ではむちうち症の症状や治し方、予後に関する注意点まで解説します。

むちうち症を発症した方はもちろん、後遺症にお悩みの方も参考にしてください。

当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。

むちうち症について気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。

目次

むちうち症とは?主な症状や原因を紹介

むちうち症は、自動車の追突事故やコンタクトスポーツにおける衝突などがきっかけで起こる頚椎捻挫の一種です。

後方からの追突により頭が前後に大きく揺さぶられる現象が鞭のしなりのように見えるため、むちうち症の名が付けられました。

むちうち症は正確には病名ではなく、首に大きな負荷がかかった結果、筋肉や腱、靭帯、神経などを損傷した状態を意味します。

首のどこに損傷が見られるのか、またどんな症状が出ているのかにより、さまざまな病名が付けられます。

ここでは、むちうち症の主な症状や原因について詳しく解説します。

むちうち症のタイプと主な症状

むちうち症は自動車の追突事故やコンタクトスポーツのタックルなど、後方からの衝撃により頭が大きく前後に揺さぶられ、頚部が鞭をうったようにしなって生じるのが特徴です。

むちうち症の症状は受傷部位や加わった衝撃の程度によりさまざまですが、頚部や肩、頭などに表れやすいです。

むちうち症にはいくつかのタイプがあり、それによっても症状の種類が異なります。

| むちうち症の種類 | 特徴 | 出現しやすい症状の例 |

|---|---|---|

| 頚椎捻挫型 | 椎間板や靭帯が損傷している可能性がある | 首や肩の痛み、肩の動かしにくさ、肩や腕の重さ |

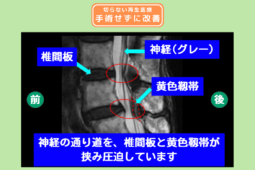

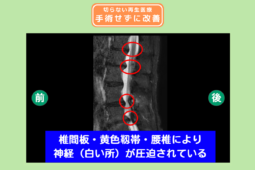

| 神経根損傷型 | 腕の感覚を司る神経が椎間板に圧迫される | 腕の痛み、知覚異常、しびれ、筋力低下 |

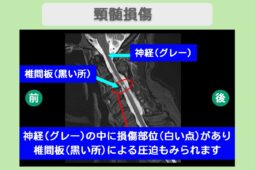

| 脊髄損傷型 | 脊髄が傷つく | 手足のしびれ、麻痺、歩行障害、排泄障害 |

| 自律神経障害型 (バレー・リュー型) |

首の自律神経が障害される | 頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気、後頭部の痛みなど |

これらの症状は受傷後数時間〜数日後に自覚されることが多いです。

受傷から発症までにタイムラグがある原因として、事故の際に多く分泌されるアドレナリンの作用により症状を自覚しにくい、あるいは受傷部位の炎症の増強に伴って痛みが徐々に悪化していくなどの理由が考えられます。

むちうち症の原因

自動車の追突事故の場合、むちうち症が発生する原因は次の通りです。

- 後方からの衝撃で胴体は前に振られ、頭は後ろにしなる

- 胴体に引っ張られるようにして、頭が前に振られる

- 頚椎が過屈曲してむちうち症が発生する

このような一連の動作は数秒という短時間で起こりますが、首の構造上、急激で不自然な動きに対応することができません。

その結果、首の筋肉や靭帯、神経などが急激に伸ばされたり圧迫されたりして、むちうち症特有の症状が現れるのです。

むちうち症になった直後は安静にして速やかに病院へ行きましょう

むちうち症の症状は個人によりさまざまですが、場合によっては首を少し動かすだけでも激痛が走り、身動きもままならないことがあります。

ズキズキとした痛みがあり患部が熱を持っているようであれば、氷や保冷剤をアイスパックやビニール袋に入れて冷やしましょう。

冷やしすぎると凍傷を起こす恐れがあるため、10〜15分ほど冷やしたら、5〜10分程度の休憩をはさむようにしてください。

痛みで眠れないようであれば、一時的に市販の痛み止めを服用しても構いません。

むちうち症による痛みが強い間は無理をせず安静を心がけ、動けるようになったら速やかに医療機関を受診するのがポイントです。

むちうち症の治療方法

むちうち症を発症した場合、以下2つの方法で改善を図るのが一般的です。

それぞれについて解説します。

医学的アプローチ

むちうち症の発症が疑われる場合、医療機関では以下の方法で症状の改善を図ります。

| 治療法 | 目的 |

|---|---|

| 安静 | 激しい痛みが生じるのを抑制する |

| 消炎鎮痛剤 | 服用・外用によりむちうち症に伴う痛みを緩和する |

| 冷シップ・アイシング | 患部の炎症を鎮める |

| 装具療法(頚椎カラー) | 動作に伴う頚椎への負担を軽減する |

| リハビリテーション | 適度な運動で血行を促進し、症状の回復をうながす |

| ストレッチ | 関節の可動域を広げて首にかかる負担を軽減する |

| 牽引療法 | 神経圧迫を緩和する |

むちうち症に伴う症状は長期化するケースもあるため、適切な治療により早期改善を図る必要があります。

家庭でできる対処法

むちうち症を発症した場合、医療機関での治療と合わせて、家庭でも以下の対処を講じる必要があります。

| 対処法 | 目的 |

|---|---|

| 安静 | 症状の増悪を抑制する |

| 冷湿布 | 急性期の炎症状態を鎮め、自発痛や夜間痛を緩和する |

| 温湿布 | 慢性期の疼痛を緩和する |

| 入浴 | 血行を促進し症状の回復を促進する |

| リハビリテーション | 適度な運動により身体の回復力を高める |

| ストレッチ | 関節の可動域を広げて首へのダメージを減らす |

自宅でできる簡単なリハビリ・ストレッチは以下のとおりです。

- 仰向けに寝てバスタオルを丸めて首の下に置き、リラックスする

- フェイスタオルを首に巻き、両手でタオルを前に引っ張りながら首をゆっくりと後ろに反らす

- 正面を向き、首をゆっくりと上下左右に動かす

ただし、動きによって痛みが増強した場合は決して無理をせず、安静にしましょう。

むちうち症の後遺症|影響と予防策を解説

むちうち症の特徴の一つが、後遺症を残しやすい点です。

主な後遺症としては以下の例が挙げられます。

- 首の痛みや肩こり

- 腕や手のしびれ

- 頭痛や耳鳴り

- 吐き気や嘔吐

- 動悸やめまい

- 不眠症や全身倦怠感など

むちうち症の後遺症の特徴として、身体症状だけでなく自律神経系の症状が見られやすい点が挙げられます。

交通事故やコンタクトスポーツに伴うダメージが自律神経にまで及ぶと、さまざまな自律神経系症状が出やすくなります。

また、自律神経系の後遺症はなかなか治りにくい点も特徴です。

場合によってはむちうち症による後遺症が後遺障害として認定されるケースもあるため、発症が疑われる際は医療機関を受診するのが重要です。

むちうち症や後遺症の治療法として再生医療もご検討ください

むちうち症や後遺症を治療する際に、再生医療を受ける選択肢があります。

当院リペアセルクリニックの再生医療においては、患者様自身の脂肪細胞から抽出した幹細胞を培養・増殖させ、点滴や注射を用いて患部に投与します。

幹細胞とは、他の細胞に変化する(分化)能力を持つ細胞で、さまざまな外傷への適応が可能です。

自分自身の細胞を用いた治療法のため、副作用や拒絶反応のリスクが低い点がメリットの一つです。

日帰りでの治療も可能なため、できれば入院しての治療を避けたい方にとって、再生医療は新たな選択肢の一つとなっています。

カウンセリングは無料で受けられるため、むちうち症がなかなか治らないとお悩みの方は、リペアセルクリニックまでお気軽にご相談ください。

\無料相談受付中/

むちうち症になった後にやってはいけないこと

むちうち症になった後、やってはいけないことは以下のとおりです。

- 自己判断での放置

- 急性期の無理な運動

- 慢性期の過度な安静

- 首に負担がかかる習慣

むちうち症になった後、自己判断で放置するのは禁物です。初期症状が軽微な場合であっても、後から症状が悪化するケースが多いためです。

とくに交通事故の場合は、無症状でも必ず病院を受診して検査を受けてください。後から症状が出て保険を請求する際に、病院を受診しておかないと因果関係が説明できません。

むちうち症の症状が強く出ている急性期には、無理な運動を避けましょう。急性期の無理な運動は炎症状態を悪化させ、症状の増悪を招く可能性があります。

また、強い痛みや炎症が落ち着いたら適度に身体を動かし、血行を促進して回復に努めましょう。過度の安静は筋拘縮や血行不良を引き起こし、かえって症状の回復を遅らせます。

そのほか、猫背や巻き肩などの不良姿勢や、高い枕での睡眠などは首への負担を増すため注意してください。

むちうち症後の生活や治療を続ける上でのポイント

むちうち症後の生活や治療を続ける上でのポイントは以下の4つです。

それぞれについて解説します。

痛みがある場合は服薬や湿布などでコントロールする

むちうち症の症状は個人によりさまざまですが、急性期(炎症期)には身動きが困難なほどの痛みを生じるケースがあります。

痛みで自由に動くこともままならない場合や、眠ることもできない場合や、痛み止めの服用や湿布などでコントロールするのがおすすめです。

できれば薬は飲みたくないとおっしゃる方もいますが、痛みで睡眠が満足にとれないと、かえって症状の回復を遅らせてしまいます。

急性期を早く乗り越えるためにも服薬や湿布などで痛みをコントロールし、リハビリテーションに取り組める状態に持っていくことが大切です。

鍼治療・電気治療なども活用する

むちうち症後の生活や治療を続ける上で、鍼治療や電気治療なども活用するのがおすすめです。むちうち症の急性期を過ぎると、首や肩のこりが原因で頭痛や吐き気を生じるケースがあります。

鍼治療や電気治療には筋緊張を緩和して血行を促進する作用があるため、むちうち症後の首や肩のこりを改善する際に効果的です。

鍼の施術には鎮痛物質の一種であるエンドルフィンの分泌を促進させ、痛みを緩和する効果も期待されています。(文献1)

投薬などの対症療法とは異なり、人間が本来持っている自然治癒力を高める点も、鍼灸の施術を受けるメリットの一つです。

手技療法では揉み返しが出る方にも、鍼治療や電気治療がおすすめです。

症状が長引く・ひどいときは無理をしない

むちうち症後の生活や治療を続ける上では、症状が長引く・ひどいときは無理をしないのもポイントです。

むちうち症に限らず外傷からの回復には適度な運動が効果的ですが、痛みが強い際に身体を動かすと逆効果のことも少なくありません。

むちうち症に伴う急性期の持続期間は個人によりさまざまなため、適切な時期に身体を動かし始めるのが大切です。

かかりつけ医や専門医に、いつから・どの程度の運動を始めるべきか相談し、自分の判断で無理をするのは避けてください。

症状があまりにも長く続く際は後遺症の可能性も疑われるため、後遺障害の申請も検討しましょう。

メンタルヘルスも含めて周りにサポートしてもらう

むちうち症後の生活や治療を続ける上では、メンタルヘルスを含めた周りのサポートも欠かせません。

交通事故やコンタクトスポーツによるダメージが筋肉だけでなく自律神経にまで及ぶと、頭痛やめまい、吐き気、耳鳴りなどの不快な症状(バレー・リュー症候群)が出やすくなります。

バレー・リュー症候群は頚椎捻挫型のむち打ちに比べて長期化する傾向にあり、つらい症状がなかなか治らないとイライラや不眠、不安、抑うつ症状などを引き起こしがちです。

むちうち症に伴う自律神経系の不調がある方は、家族やパートナー、職場の同僚などに理解を求め、サポートしてもらいましょう。

むちうち症は経過に応じて適切な治療を実施しましょう

むちうち症は時間の経過により症状が変化しやすい点が特徴です。

交通事故やスポーツの後に急激に痛みが強くなるケースもあれば、外傷から1週間以上して症状が出てくるケースもあります。

患部がズキズキと痛む場合は無理をせず安静やアイシングを心がけ、症状が落ち着いてきたらリハビリテーションやストレッチに取り組むのが基本です。

むちうち症を発症すると後遺症に悩まされる方も多いため、とくに交通事故の後は必ず医療機関を受診しておきましょう。

医療機関を受診しておかないと交通事故と症状との因果関係が説明できず、後遺障害の認定に支障が生じる恐れがあります。

むちうち症を治療する際の選択肢の一つが再生医療です。

自分の幹細胞を培養・増殖して患部に注入する治療方法で、手術や入院を必要としない点が特長といえます。

当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療に関する情報発信や簡易オンライン診断を実施しています。再生医療に興味がある方や、むちうち症がなかなか治らないとお悩みの方は、ぜひ一度お試しください。

\無料オンライン診断実施中!/

参考文献

(文献1)

臨床鍼灸の現場より|明治国際医療大学