- 再生治療

- 変形性膝関節症

変形性膝関節症とは 整形外科医が徹底解説

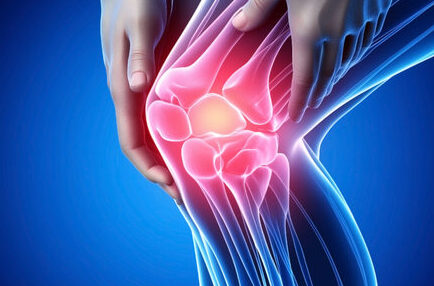

膝の痛み、特に立ち上がりや階段の昇り降りで感じていませんか? それは、変形性膝関節症の初期症状かもしれません。実は、この変形性膝関節症、40代から増加し始め、60代では多くの方が経験すると言われています。加齢だけが原因ではなく、体重、過去の怪我、遺伝、さらには関節リウマチなどの他の疾患も関係していることをご存じでしょうか? この記事では、変形性膝関節症の症状、原因、そして初期から末期までのステージ分類を詳しく解説。さらに、日常生活での予防策や、効果的な治療法についてもご紹介します。将来の膝の健康を守るための第一歩として、ぜひご一読ください。

目次

変形性膝関節症の症状を詳しく解説

膝の痛みや違和感。それらは、変形性膝関節症の初期症状である可能性があります。初期症状は軽く、日常生活に大きな影響がないため、放置してしまう方も少なくありません。しかし、変形性膝関節症は進行性の疾患であり、放置すると日常生活に深刻な支障をきたす可能性があります。早期発見・早期治療が非常に重要です。

この記事では、変形性膝関節症の症状を初期、中期、末期の段階に分け、具体的な症状やメカニズムを分かりやすく解説します。

初期の自覚症状

初期の変形性膝関節症では、立ち上がりや歩き始めなど、動作開始時に軽い痛みを感じることがあります。これは、安静にしている間に膝関節内に溜まった滑液が、動き出す際に一時的に痛みを生じるためです。階段の上り下りや正座など、膝に負担がかかる動作でも痛みを感じやすくなります。

この段階では、休むことで痛みが軽減することが多く、日常生活への影響は比較的軽微です。朝のこわばりも30分以内におさまることが一般的です。この初期症状は、関節の軽度の炎症や軟骨のすり減り始めによって引き起こされます。健康な軟骨はクッションの役割を果たし、骨同士の摩擦を防いでいますが、軟骨がすり減ると骨同士が直接接触しやすくなり、痛みや炎症が生じるのです。

多くの場合、初期症状は「年のせいかな」「少し休めば治るだろう」と安易に考えてしまいがちです。しかし、これらの症状が続く場合は、変形性膝関節症の初期段階である可能性を考慮し、医療機関への受診をおすすめします。早期に適切な治療を開始することで、症状の進行を遅らせ、日常生活の質を維持することができます。

中期の自覚症状

中期になると、痛みの程度が強まり、持続時間も長くなります。安静時にも痛みを感じるようになり、日常生活にも支障が出始めます。例えば、15分以上続けて立っていたり、歩いたりすることが難しくなる、階段の上り下りで手すりが必要になる、椅子から立ち上がる際に痛みでためらう、といった症状が現れます。

また、膝の曲げ伸ばしがスムーズにできなくなり、可動域が制限されます。正座が困難になる、深くしゃがめないといった動作の制限も顕著になります。さらに、関節内に炎症性の液体が溜まり、膝が腫れて熱を持つ、といった症状が現れることもあります。日常生活動作の制限や痛みの増強により、QOL(生活の質)の低下が見られるようになります。

末期の自覚症状

末期の変形性膝関節症では、常に強い痛みがあり、日常生活に大きな支障をきたします。歩くことも困難になり、杖や歩行器、車椅子などの補助具が必要になることもあります。膝の変形が進行し、O脚やX脚が目立つようになります。関節の隙間がほとんどなくなり、骨と骨が直接擦れ合うことで、耐え難いほどの強い痛みを生じます。

夜間にも痛みが続くようになり、睡眠不足や疲労の蓄積につながることもあります。日常生活の多くの動作が制限され、入浴や着替え、トイレなどの基本的な動作にも介助が必要になることもあります。

変形性膝関節症に伴う様々な痛み

変形性膝関節症の痛みは、炎症、軟骨のすり減り、骨棘の形成など、様々な要因が複雑に絡み合って引き起こされます。炎症による痛みは、ズキズキとした拍動性の痛みであることが多いのに対し、軟骨のすり減りによる痛みは、鈍い痛みや違和感として感じられることが多いです。

骨棘は、骨の端にできる突起物であり、これが神経を刺激することで鋭い痛みを引き起こします。痛みの種類や程度は、疾患の進行度や個々の状態によって大きく異なります。

関節水腫(水が溜まる)

関節水腫は、炎症によって関節内に過剰な滑液が溜まることで起こります。膝が腫れぼったくなり、熱感や圧痛を伴うこともあります。関節水腫は、変形性膝関節症の中期から末期にかけてよく見られる症状です。炎症が強い時期には関節液が黄色みを帯びることがあり、細菌感染が疑われる場合は関節液を採取して検査を行うこともあります。

変形によるO脚、X脚

変形性膝関節症が進行すると、膝関節の変形が進行しO脚やX脚になることがあります。これは、関節軟骨のすり減りや靭帯の緩み、骨棘形成、筋肉のアンバランスなど、複数の要因が複雑に絡み合って生じます。O脚やX脚は、見た目の問題だけでなく、膝への負担をさらに増やし、症状を悪化させる可能性があります。進行した変形性膝関節症では、O脚変形がより多くみられます。

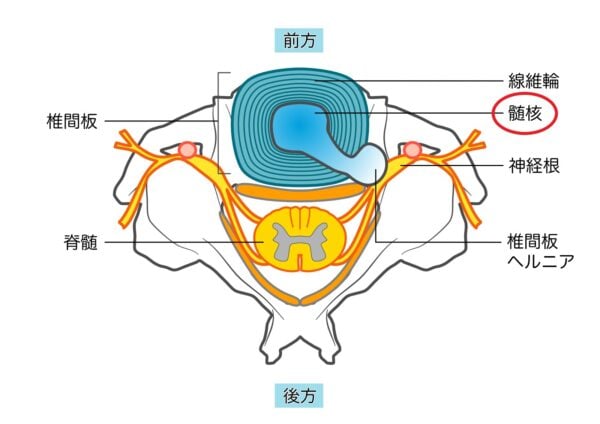

クリック音、ロッキング

変形性膝関節症では、膝を動かした際にクリック音やゴリゴリとした音が鳴ることがあります。これは、軟骨の表面が粗くなったり、骨棘が形成されたりすることで起こります。また、ロッキングという症状が現れることもあります。ロッキングとは、膝が急に動かなくなったり、曲がったまま伸びなくなったりする症状です。これは、関節内の遊離体(剥がれた軟骨片など)が関節の動きを妨げることで起こります。ロッキングは、半月板損傷でも同様の症状が現れるため、鑑別が必要です。

変形性膝関節症は進行性の疾患であるため、早期発見・早期治療が重要です。少しでも気になる症状があれば、整形外科を受診し、適切な検査と治療を受けることをお勧めします。

変形性膝関節症の原因5選

膝の痛み、特に立ち上がりや階段の上り下りで痛む場合、変形性膝関節症が疑われます。加齢や体重以外にも様々な原因が考えられますので、5つの原因に分けて解説します。

加齢による軟骨の老化

年齢を重ねると、肌のハリが失われるように、膝関節の軟骨もすり減ってしまいます。軟骨は骨同士のクッションの役割を果たしています。この軟骨が加齢により薄くなったり、ひび割れたりすることで、骨同士が直接こすれ合い、炎症や痛みを引き起こします。

40代以降から増加し始め、60代では多くの方が経験すると言われています。これは、軟骨を構成するコラーゲンやプロテオグリカンといった成分が、加齢とともに変化し、水分含有量が減少するためです。結果として、軟骨の弾力性や強度が低下し、損傷しやすくなります。加齢は誰にも訪れるものですが、その進行を遅らせるための努力は可能です。適度な運動やバランスの取れた食事を心がけることは軟骨の健康維持に繋がり、変形性膝関節症の予防に繋がります。

肥満による膝への負担増加

体重が増加すると膝への負担も増大します。変形性膝関節症は体重増加と強い関連性があります。体重が1kg増えるごとに、膝には3~6kgの負担がかかると言われています。10kgの体重増加は、膝に最大60kgもの負担をかけることになります。肥満は、軟骨のすり減りを加速させ、炎症を悪化させる可能性があるため、変形性膝関節症の大きなリスク要因です。

肥満の方の手術においては、術後合併症のリスクが高いことが報告されています。適切な術前評価、術中管理、術後サポートは安全な手術のために不可欠です。体重管理は変形性膝関節症の予防と治療において非常に重要です。目標体重を定め、医師や栄養士の指導のもと、無理なく継続できる食生活の改善や運動療法に取り組みましょう。

遺伝的要因

変形性膝関節症は遺伝的要因も影響します。両親や祖父母が変形性膝関節症の場合、発症リスクが高まる可能性があります。これは、軟骨の質や骨の形状などが遺伝的に受け継がれるためと考えられています。具体的には、コラーゲン遺伝子の変異や、軟骨の代謝に関わる遺伝子の多型などが、変形性膝関節症のリスクを高めることが報告されています。遺伝的要因は自身でコントロールできませんが、遺伝的リスクが高い場合でも、生活習慣を改善することで発症リスクを軽減したり、症状の進行を遅らせたりすることが可能です。

スポーツなどによる膝への過度な負担、外傷

スポーツ選手のように、膝に繰り返し大きな負担がかかる活動をしている方は、変形性膝関節症のリスクが高くなります。ジャンプやランニングなどの動作は、膝関節に大きな衝撃を与え、軟骨の損傷や炎症を引き起こす可能性があります。

特に、スポーツによる急激な方向転換や、不適切なフォームでの運動は、膝関節に過剰なストレスをかけ、半月板や靭帯の損傷に繋がる可能性があります。これらの損傷は、将来的に変形性膝関節症のリスクを高めるため、注意が必要です。過去に膝の怪我を経験した人も、変形性膝関節症を発症しやすいため、適切なリハビリテーションと、再発予防のための運動指導を受けることが重要です。

その他の要因(関節リウマチ、痛風など)

関節リウマチや痛風などの疾患も、変形性膝関節症の原因となることがあります。関節リウマチは自己免疫疾患であり、免疫システムが自身の関節組織を攻撃することで炎症が生じます。痛風は、尿酸が関節に蓄積し結晶化することで炎症を引き起こす疾患です。

これらの疾患は慢性的な炎症を引き起こし、軟骨の破壊を促進するため、変形性膝関節症の進行を加速させる可能性があります。また、細菌感染による化膿性関節炎も、軟骨の損傷を引き起こし、変形性膝関節症のリスクを高めます。これらの疾患が疑われる場合は、早期に専門医を受診し、適切な治療を受けることが重要です。

変形性膝関節症とは 整形外科医が徹底解説

変形性膝関節症のステージ分類と診断方法

膝の痛みは、多くの人が経験するありふれた症状です。しかし、その裏には深刻な疾患が潜んでいる可能性があります。変形性膝関節症は、まさにその代表格と言えるでしょう。初期には「年のせいかな」「少し休めば治るだろう」と軽く考えがちですが、進行すると日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。

変形性膝関節症は、大きく分けて0~4の5つのステージに分類されます。ご自身の膝の状態を把握し、適切な治療を受けるために、まずはこのステージ分類について理解を深めていきましょう。

ステージ0(正常)

ステージ0は、まさに健康な膝の状態です。X線検査で異常所見は見られず、関節軟骨は滑らかで、骨にも変形はありません。痛みや違和感といった自覚症状もありません。

この状態を維持するためには、日頃から膝の健康に気を配ることが重要です。具体的には、適度な運動、バランスの取れた食事、適切な体重管理などが挙げられます。若い頃からこれらの習慣を身につけることで、将来の変形性膝関節症リスクを低減することができます。

ステージ1(軽度)

ステージ1では、X線検査でわずかな骨棘という骨の突起が見られることがあります。骨棘とは、骨の端にできる小さな骨の隆起です。これは、骨がわずかに変形し始めているサインと言えるでしょう。

関節軟骨のすり減りは軽度であり、自覚症状もほとんどありません。しかし、激しい運動後などに軽い痛みや違和感を感じることがあります。階段の上り下りや立ち上がりといった動作で、違和感や軽い痛みを感じる場合も、ステージ1の可能性があります。

この段階では、日常生活への影響は軽微ですが、膝への負担を軽減するよう心がけることが大切です。長時間の立ち仕事や重いものを持つ作業などを控え、膝を労わるようにしましょう。

ステージ2(中等度)

ステージ2になると、X線検査で関節裂隙の狭小化が明らかになります。関節裂隙とは、大腿骨と脛骨の間の隙間のことです。この隙間が狭くなるということは、関節軟骨がすり減ってきていることを意味します。

骨棘も大きくなり、膝の変形も徐々に目立つようになってきます。階段の上り下りや正座で痛みを感じることが多くなり、日常生活にも支障が出始めます。15分以上続けて立っていたり、歩いたりすることが難しくなる方もいます。

この段階では、薬物療法やリハビリテーションなどの保存療法が中心となります。痛みを我慢せず、医療機関を受診し、専門医の適切な指導を受けることが重要です。

ステージ3(重度)

ステージ3では、関節軟骨のすり減りがさらに進行し、X線検査で関節裂隙がほとんど消失しているように見えます。骨棘はさらに発達し、軟骨下骨と呼ばれる骨の部分が硬くなっているのが確認できます。軟骨下骨は、関節軟骨の下にある骨の層です。この部分が硬くなることで、さらに痛みが増強されます。

膝の痛みは強くなり、安静時にも痛みを感じるようになります。日常生活動作にも大きな制限が生じ、歩行が困難になることもあります。杖や歩行器が必要になる方もいます。夜間の痛みで睡眠が妨げられ、生活の質が著しく低下します。

このステージでは、手術療法が検討されることもあります。患者さんの状態や生活スタイル、希望などを考慮し、最適な治療法を選択していきます。

ステージ4(末期)

ステージ4は、変形性膝関節症の末期です。関節軟骨はほとんど消失し、骨と骨が直接ぶつかり合う状態になっています。X線検査では、関節裂隙が完全に消失し、骨の変形も著明です。

強い痛みのため、歩行が非常に困難になり、日常生活のほとんどの動作に介助が必要となる場合もあります。入浴や着替え、トイレといった基本的な動作にも苦労するようになります。

このステージでは、人工関節置換術が有効な治療法となることが多いです。人工関節置換術とは、損傷した関節を人工関節に置き換える手術です。この手術により、痛みを軽減し、日常生活の活動性を向上させることができます。

X線検査、MRI検査、CT検査、血液検査

変形性膝関節症の診断には、X線検査が最も重要です。X線検査では、骨棘の形成、関節裂隙の狭小化、軟骨下骨の硬化などの特徴的な所見を確認することができます。変形性膝関節症のステージ分類も、X線検査の結果に基づいて行われます。

MRI検査は、関節軟骨や靭帯、半月板などの軟部組織の状態を詳しく評価する際に有用です。軟部組織とは、骨以外の組織、つまり筋肉、靭帯、腱、軟骨などを指します。これらの組織の状態を詳しく見ることで、より正確な診断が可能になります。

CT検査は、骨の変形の程度をより詳細に把握するために用いられることがあります。CT検査では、X線を使って体の断面画像を撮影します。これにより、骨の微細な構造まで確認することができます。

血液検査は、他の関節疾患との鑑別や、炎症の有無などを確認するために実施されることがあります。例えば、関節リウマチなどの炎症性疾患では、血液検査で炎症反応が上昇することがあります。

これらの検査を組み合わせて、患者さんの状態を正確に診断し、適切な治療計画を立てていきます。膝の痛みや違和感を感じたら、自己判断せずに、医療機関を受診し、専門医の診察を受けることをお勧めします。早期発見・早期治療が、変形性膝関節症の進行を抑制し、より良い生活を送るための鍵となります。

変形性膝関節症の治療法4選とそれぞれのメリット・デメリット

膝の痛みは、日常生活に大きな影を落とします。特に、立ち上がる時、歩き出す時、階段を昇り降りする時の痛みは、変形性膝関節症のサインかもしれません。

この記事では、変形性膝関節症の治療法を4つのカテゴリーに分けて解説します。それぞれの治療法のメリット・デメリットを理解し、ご自身の状態に合った治療法を見つけるための一助としてください。

保存療法(薬物療法、注射、リハビリテーションなど)

保存療法は、手術を行わずに症状の改善を目指す治療法です。具体的には、薬物療法、注射療法、リハビリテーションなどがあります。

保存療法のメリットは、身体への負担が少ないことです。手術のような大きな侵襲がないため、日常生活への影響を最小限に抑えながら治療を進めることができます。高齢者や合併症のある方でも比較的安全に受けることができます。また、変形性膝関節症の初期段階では、保存療法だけで症状が改善する場合も多いです。

一方で、保存療法では変形の進行を完全に止めることは難しいです。症状が一時的に改善しても、時間の経過とともに再び悪化することがあります。また、重度の変形性膝関節症の場合、保存療法では十分な効果が得られないこともあります。

保存療法は、変形が軽度から中等度の段階で、日常生活に支障がない程度の痛みの場合に特に有効です。Hussainらの研究(2016)でも、保存療法は地域社会で実施可能な治療法として推奨されています。

手術療法(骨切り術、人工関節置換術)

保存療法で効果がない場合や、変形が進行している場合は、手術療法が検討されます。手術療法には、大きく分けて骨切り術と人工関節置換術の2種類があります。

骨切り術は、骨を切って変形を矯正する手術です。比較的若い患者さんや、変形が軽度から中等度で、膝の内側に変形が集中している場合に適応されます。この手術の最大のメリットは、自分の関節を残せることです。Zhangらのメタ分析(2023)では、高位脛骨骨切り術(HTO)は単顆人工膝関節置換術(UKA)に比べて再手術率が低いことが示されています。しかし、骨がくっつくまでに数ヶ月かかり、スポーツへの復帰にはさらに時間を要します。

人工関節置換術は、損傷した関節を人工関節に置き換える手術です。痛みが強い、変形が高度な場合に適応されます。人工関節置換術には、関節の一部分だけを置き換える単顆置換術と、関節全体を置き換える全置換術があります。単顆置換術は、手術の侵襲が少なく、術後の回復も早いというメリットがありますが、適応が限られます。全置換術は、より多くの患者さんに適応できますが、手術の侵襲が大きく、術後のリハビリテーションに時間を要します。Rossiら(2019)は、重度の内反膝変形に対する人工膝関節置換術で良好な転帰が得られると報告しています。

薬物療法(痛み止め、ヒアルロン酸注射)

薬物療法は、痛みや炎症を抑えることを目的とした治療法です。飲み薬、湿布薬、座薬などさまざまな種類があり、痛みの程度や患者さんの状態に合わせて使い分けられます。

痛み止めは、炎症や痛みを抑えることで日常生活を楽にする効果があります。比較的速やかに効果が現れることが期待できますが、根本的な治療法ではありません。痛み止めは対症療法であり、変形性膝関節症の原因そのものを取り除くことはできません。

ヒアルロン酸注射は、関節内のヒアルロン酸を補うことで、関節の動きを滑らかにし、痛みを軽減する効果が期待できます。ヒアルロン酸は、関節液の主成分であり、関節のクッションの役割を果たしています。変形性膝関節症では、関節内のヒアルロン酸が減少しているため、ヒアルロン酸注射によって関節機能の改善が期待できます。しかし、効果の持続期間には個人差があり、定期的な注射が必要となる場合もあります。

理学療法、運動療法

理学療法、運動療法は、膝関節周囲の筋肉を鍛え、関節の安定性を高め、痛みの軽減と機能改善を図る治療法です。具体的には、太ももの前の筋肉(大腿四頭筋)のトレーニングや、ストレッチなどが行われます。

これらの運動は、痛みが強くない範囲で行うことが重要です。理学療法士の指導のもと、適切な運動プログラムを作成してもらい、無理なく継続していくことが大切です。運動療法は、継続して行うことで効果を発揮し、変形の進行を遅らせる効果も期待できます。

変形性膝関節症は進行性の疾患であり、放置すると日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。少しでも気になる症状があれば、整形外科を受診し、適切な検査と治療を受けることをお勧めします。

変形性膝関節症の予防と日常生活の注意点

膝の痛みは、日常生活の質を大きく左右します。特に、立ち上がる、歩き出す、階段を昇り降りするといった動作で痛みを感じる場合、変形性膝関節症の初期症状かもしれません。変形性膝関節症は、加齢とともに罹患率が上昇する代表的な関節疾患です。初期は自覚症状が乏しいことも多く、「年のせい」と片付けてしまいがちですが、進行すると日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。

しかし、適切な予防策を実践し、日常生活で膝への負担を軽減する工夫をすることで、発症リスクを下げ、進行を遅らせることが可能です。ご自身の膝の健康を守るためにも、今からできる予防と日常生活の注意点について理解を深めていきましょう。

適度な運動

適度な運動は、膝関節の健康維持に不可欠です。特に、太ももの前側の筋肉(大腿四頭筋)を鍛えることは、膝関節の安定性を高め、軟骨への負担を軽減する効果があります。適切な運動は、膝関節周囲の筋肉を強化し、関節の安定性を向上させるため、変形性膝関節症の予防に繋がります。

おすすめの運動

- ウォーキング: 毎日30分程度のウォーキングを目標に、無理のない範囲で続けましょう。平坦な道を選び、正しい姿勢で歩くことが大切です。

- 水中ウォーキング/水中体操: 水中では浮力によって膝への負担が軽減されるため、膝に痛みがある方にも最適です。水中でのウォーキングや水中体操は、膝関節周りの筋肉を効果的に鍛え、柔軟性を向上させることができます。

- サイクリング: サイクリングも膝への負担が少ない有酸素運動です。景色を楽しみながら自分のペースで運動できるので、運動習慣のない方にもおすすめです。

- ストレッチ: 運動の前後には、必ずストレッチを行いましょう。大腿四頭筋やハムストリングス、ふくらはぎの筋肉など、膝関節周りの筋肉を伸ばすことで、柔軟性を維持し、怪我の予防にも繋がります。

運動時の注意点

- 膝に痛みを感じたら、すぐに運動を中止し、安静にしてください。

- 運動強度は、徐々に上げていくようにしましょう。急に激しい運動を行うと、膝を痛める可能性があります。

- 運動の種類や時間、頻度などは、医師や理学療法士に相談し、ご自身の状態に合った適切な運動プログラムを作成してもらいましょう。

適切な体重管理

体重管理は、変形性膝関節症の予防と治療において非常に重要です。体重が増加すると、膝関節への負担が大きくなり、軟骨のすり減りを加速させる可能性があります。1kgの体重増加は、膝関節には3〜6kgの負担増に相当すると言われています。つまり、10kgの体重増加は、膝に30~60kgもの負担をかけることになります。肥満気味の方は、適正体重を維持するために、バランスの取れた食事と適度な運動を心がけましょう。医師や管理栄養士の指導を受けることで、より効果的な減量を行うことができます。また、肥満の方は手術における術後合併症のリスクも高まるため、体重管理は変形性膝関節症の予防と治療の両面から重要です。

バランスの良い食事

バランスの良い食事は、健康な身体を維持するために不可欠です。骨や軟骨の健康維持に役立つ栄養素を積極的に摂取することで、変形性膝関節症の予防に繋げましょう。特に、カルシウム、ビタミンD、コラーゲン、グルコサミンなどは、骨や軟骨の構成成分となる重要な栄養素です。これらの栄養素を含む食品をバランス良く摂取しましょう。

| 栄養素 | 含まれる食品 |

|---|---|

| カルシウム | 牛乳、チーズ、ヨーグルト、小魚、豆腐、小松菜、ひじきなど |

| ビタミンD | 魚類(鮭、さんま、いわしなど)、きのこ類、卵など |

| コラーゲン | 豚肉、鶏肉、魚類、ゼラチンなど |

| グルコサミン | えび、かにの甲羅、軟骨など |

膝への負担を軽減する工夫

日常生活の中で、膝への負担を軽減する工夫を意識的に行うことは、変形性膝関節症の予防に大きく貢献します。Michael JWらの研究(2010)でも、変形性膝関節症の予防における生活習慣改善の重要性が指摘されています。

- 洋式トイレの使用: 和式トイレに比べて洋式トイレの方が膝への負担が少ないため、積極的に洋式トイレを使用するようにしましょう。

- 椅子に座るときは膝を高くする: 椅子に座るときは、膝の位置を腰よりも高くすることで、膝への負担を軽減することができます。クッションや座布団などを活用してみましょう。

- 重い荷物は持たない: 重い荷物を持つと膝に大きな負担がかかります。買い物袋などは、両手に均等に持つ、リュックサックを使用するなど工夫しましょう。

- 長時間の正座は避ける: 正座は膝関節に大きな負担がかかる姿勢です。正座を長時間続けることは避け、どうしても必要な場合は、クッションなどを使いましょう。

- 階段の上り下りは手すりを使う: 階段の上り下りは、手すりを使って膝への負担を軽減しましょう。

サポーターや装具の活用

膝関節をサポートするサポーターや装具は、膝の痛みを軽減し、関節の安定性を高める効果があります。様々な種類のサポーターや装具があるので、ご自身の状態に合ったものを選ぶことが大切です。医師や理学療法士に相談しながら、適切なサポーターや装具を選びましょう。

定期的な検診

変形性膝関節症は、初期段階では自覚症状がない場合もあります。定期的に整形外科を受診し、早期発見、早期治療に努めることが大切です。特に、40歳以上の方や、肥満気味の方、家族に変形性膝関節症の方がいる方は、定期的な検診を心がけましょう。

専門医への相談

膝に痛みや違和感を感じたら、自己判断せずに、早めに専門医に相談しましょう。整形外科を受診し、適切な診断と治療を受けることが大切です。Hussainらの研究(2016)では、変形性膝関節症の治療において、患者教育と適切な医療介入の重要性が強調されています。

まとめ

変形性膝関節症について、症状、原因、ステージ分類、診断方法、治療法、予防法など、幅広く解説しました。

変形性膝関節症は、加齢や肥満、遺伝、過度な負担などが原因で発症し、初期症状は軽いため見過ごされがちです。しかし、進行すると日常生活に大きな支障をきたすため、早期発見・早期治療が重要です。

少しでも膝に違和感や痛みを感じたら、自己判断せずに整形外科を受診しましょう。適切な診断と治療を受けることで、症状の進行を抑制し、快適な日常生活を送ることができます。 この記事が、あなたの膝の健康管理の一助となれば幸いです。

参考文献

- Zhang B, Qian H, Wu H, Yang X. “Unicompartmental knee arthroplasty versus high tibial osteotomy for medial knee osteoarthritis: A systematic review and meta-analysis.” Journal of orthopaedic surgery (Hong Kong) 31, no. 1 (2023): 10225536231162829.

- Rossi R, Cottino U, Bruzzone M, Dettoni F, Bonasia DE, Rosso F. “Total knee arthroplasty in the varus knee: tips and tricks.” International orthopaedics 43, no. 1 (2019): 151-158.

- Karasavvidis T, Pagan Moldenhauer CA, Haddad FS, Hirschmann MT, Pagnano MW, Vigdorchik JM. “Current Concepts in Alignment in Total Knee Arthroplasty.” The Journal of arthroplasty 38, no. 7 Suppl 2 (2023): S29-S37.

- Duong V, Oo WM, Ding C, Culvenor AG, Hunter DJ. “Evaluation and Treatment of Knee Pain: A Review.” JAMA 330, no. 16 (2023): 1568-1580.

- Michael JW, Schlüter-Brust KU, Eysel P. “The epidemiology, etiology, diagnosis, and treatment of osteoarthritis of the knee.” Deutsches Arzteblatt international 107, no. 9 (2010): 152-62.

- Hussain SM, Neilly DW, Baliga S, Patil S, Meek R. “Knee osteoarthritis: a review of management options.” Scottish medical journal 61, no. 1 (2016): 7-16.

- Johal S, Nakano N, Baxter M, Hujazi I, Pandit H, Khanduja V. “Unicompartmental Knee Arthroplasty: The Past, Current Controversies, and Future Perspectives.” The journal of knee surgery 31, no. 10 (2018): 992-998.

- Lespasio MJ, Piuzzi NS, Husni ME, Muschler GF, Guarino A, Mont MA. “Knee Osteoarthritis: A Primer.” The Permanente journal 21, no. (2017): 16-183.

- Bazurro S, Ball L, Pelosi P. “Perioperative management of obese patient.” Current opinion in critical care 24, no. 6 (2018): 560-567.

- Bartlett MA, Mauck KF, Stephenson CR, Ganesh R, Daniels PR. “Perioperative Venous Thromboembolism Prophylaxis.” Mayo Clinic proceedings 95, no. 12 (2020): 2775-2798.

監修医師 リペアセルクリニック

医師 坂本貞範