- 脊椎

- 脊柱管狭窄症

脊柱管狭窄症の人がやってはいけないことは?手術後の注意点も解説

「脊柱管狭窄症が日常生活でやってはいけないことは?」

「手術後にやってはいけないことはある?」

脊柱管狭窄症の人がやってはいけないことは「腰を反らす」「重い物を持つ」「腰をひねる」などです。手術後であってもやってはいけません。

本記事では、日常生活で脊柱管狭窄症の人がやってはいけないことをはじめとして以下を解説します。

- 手術後にやってはいけないこと

- 悪化を防ぐための生活習慣

- 主な治療方法

日常生活でよくある動作を例にして、具体的にやってはいけないことを解説しています。脊柱管狭窄症の悪化または発症を予防したい方は参考にしてください。

なお、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、さまざまな病気の治療に応用されている再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。

脊柱管狭窄症の痛みやしびれに悩んでいる方は、ぜひ一度公式LINEをご利用ください。

目次

日常生活で脊柱管狭窄症の人がやってはいけないこと

日常生活で脊柱管狭窄症の人がやってはいけないことは以下のとおりです。

- 腰を反らす

- 重い物を持ち上げる

- 腰を勢いよくひねる

- 長時間立位や座位を保持する

- 痛みを我慢して体を動かす

それぞれについて詳しく解説します。

腰を反らす

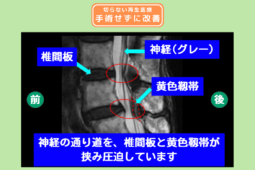

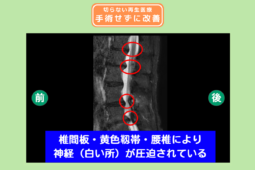

腰を反らす動作は脊柱管を一時的に狭くし、神経への圧迫を強めます。

腰を反らす動作とは以下のようなことです。

- 高い場所にある物を取ろうとして背伸びをする

- 洗濯物を干す際に上を向いて腰を反らす

- 仰向けで寝る姿勢を長時間続ける

- 窓拭きや照明の掃除で上を向いた姿勢を続ける

これらと似たような動作で痛みやしびれが現れている場合は、腰を反らせすぎているおそれがあります。悪化するリスクがあるため避けてください。

重い物を持ち上げる

重量物の持ち上げは、腰椎に過度な負荷をかけてしまいます。

具体的には以下のような動作です。

- 灯油のポリタンクを運ぶ

- 買い物袋を両手にたくさん持って運ぶ

- 布団の上げ下ろしや運搬を行う

- 孫や小さな子どもを抱き上げる

- 米袋を持ち上げて運ぶ

医師から重量物の運搬等の作業を禁止する指示が出ることもあります。

腰を勢いよくひねる

勢いよく腰をひねる動作は、腰椎に過度な負荷をかけ神経を刺激してしまいます。

腰を勢いよくひねる動作とは以下のようなことです。

- ゴルフやテニスのスイングで腰を大きく回転させる

- 後部座席の物を取ろうと振り返る

- 車の駐車時に後方確認で急に体をひねる

ゴルフやテニスなどのスポーツを趣味にしている方は医師に相談しましょう。

長時間の立位や座位を保持する

長時間の立位や座位の保持は、痛みやしびれを悪化させるおそれがあります。

長時間の立位や座位を保持してしまう一例は以下のとおりです。

- コンサートやライブで立ち見を続ける

- 長距離バスや飛行機で数時間座り続ける

- パソコン作業を休憩なしで何時間も行う

前かがみの姿勢で休憩を挟むと症状は軽減します。

痛みやしびれを我慢して体を動かす

痛みやしびれを我慢した活動は、神経周囲の炎症を悪化させ症状が長引く原因になります。

- しびれを感じながら階段の昇降を続ける

- 違和感があるのに運動やストレッチを続行する

- 痛みがあるのに孫の世話や子育てを休まず行う

- 腰の重だるさを感じながら長時間の運転を続ける

脊柱管狭窄症は、悪化すると排尿障害や歩行困難などの症状が現れることがあります。我慢しないで適切な治療を受けてください。

脊柱管狭窄症の人が手術後にやってはいけないこと

前述した動作は手術後もやってはいけないです。

その他の手術後にやってはいけないことは以下のとおりです。

- 自己判断によるリハビリの中断

- 早期のスポーツや仕事の復帰

それぞれについて詳しく解説します。

自己判断によるリハビリの中断

手術後に無事退院し痛みやしびれが改善したからといって、自己判断でリハビリを中断してはいけません。病状に応じたリハビリを行わなければ再発するおそれもあります。

これまでのとおりの生活に戻るためにも以下のようなリハビリが必要です。

- 再発を防ぐための姿勢や動きを身につける訓練

- 体の安定性を高める体幹トレーニング

医師と理学療法士の指示のもと適切なリハビリを受けてください。

早期のスポーツや仕事の復帰

早期のスポーツや仕事の復帰は、回復を妨げ再発のリスクとなります。例えば、スポーツの復帰の場合は、術後2カ月から半年のリハビリ期間が必要です。

また、新たに負荷の強い運動や激しく飛び跳ねるスポーツなどを始めることは、医学的には推奨されていません。いずれにしても、スポーツや負担の強い業務の復帰は、医師に相談してから決める必要があります。

脊柱管狭窄症の悪化を防ぐための生活習慣

脊柱管狭窄症の悪化を防ぐためには、以下のような生活習慣を身につける必要があります。

- 適度な運動習慣や体重管理

- 適切なストレッチ

- やや前傾姿勢の維持

それぞれについて詳しく解説します。

適度な運動習慣や体重管理

適度な運動は筋力の維持・向上ができ悪化の予防につながります。適度な運動の例としてはウォーキングがあり、とくに水中ウォーキングは腰椎への負担の少ない運動としておすすめです。

過体重は腰椎への負荷を増大させて狭窄を促進してしまいます。適正な体重維持に努めましょう。

適切なストレッチ

両膝抱えストレッチなどの脊柱管を広げる動作は症状緩和に効果的です。

両膝抱えストレッチは以下のように行います。

- 仰向けに寝る

- 背中を丸めながら膝を曲げていき胸に抱える

- 抱えたらまた元通りに戻していく

この動作をゆっくりと行います。不適切な方法によるストレッチは、神経圧迫を増強させる危険性があります。方法がわからない場合は、医師や理学療法士に相談してください。

やや前傾姿勢の維持

脊柱管狭窄症では軽い前傾姿勢の維持が重要です。神経への圧迫を軽減でき悪化の予防につながるためです。

以下のような工夫をすれば日常生活で前傾姿勢を維持できます。

- 歩くときはシルバーカーを利用する

- 長距離移動は自転車を利用する

- 椅子に座るときは膝を十分に曲げて背もたれに寄りかかる

- 仰向けに寝るときはクッションを入れる

自転車は自然と軽い前傾姿勢になるため、長距離を移動する際におすすめです。

脊柱管狭窄症の治療方法

脊柱管狭窄症に対する治療方法には、以下のようなものがあります。

- 理学療法

- 薬物療法

- 手術療法

- 再生医療

それぞれの治療方法について詳しく解説します。

理学療法

理学療法では以下のような治療を行います。

| 理学療法 | 詳細 |

|---|---|

| 温熱療法 | 赤外線や超音波を用いて血流の改善を図る |

| 装具療法 | コルセットの装着によって腰椎の負担を軽減する |

| 牽引療法 | 腰を引っ張ることで脊柱管を広げて圧迫を軽減する |

脊柱管狭窄症は定期受診をして、脊柱管の状態を確認することも重要です。

薬物療法

薬物療法では以下のような薬を用います。

| 薬の種類 | 詳細 |

|---|---|

| 非ステロイド性抗炎症薬 | 痛みや炎症を軽減する薬 |

| リマプロストアルファデクス | 神経の血流を促進する薬 |

| プレガバリン | 神経障害による痛みを軽減する |

飲み薬だけで改善しない場合は、神経ブロック注射を検討します。

手術療法

手術療法は神経の圧迫部位を直接解除するのが目的です。

以下のような手術方法があります。

| 手術の種類 | 詳細 |

|---|---|

| 除圧術 | 狭窄が起きている部位の骨または靱帯を取り除く手術 |

| 固定術 | 除圧した部位をスクリューやロッドで固定する手術 |

いきなり手術を検討することは通常ありません。まずは理学療法や薬物療法に取り組みます。

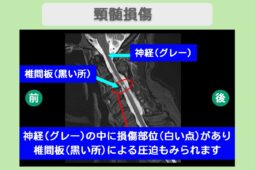

再生医療

脊柱管狭窄症の治療選択肢の一つとして、再生医療があります。再生医療とは、自己の細胞を特定の部位に投与して、体が持つ自然治癒力を活用する治療方法です。

脊柱管狭窄症に対する再生医療では幹細胞治療を行います。組織の修復に関わる働きを持つ「幹細胞」を患部に投与する治療方法です。細い針を用いて損傷している部位に直接投与します。

当院「リペアセルクリニック」での脊柱管狭窄症に対する再生医療の症例について詳しく知りたい方は、こちらを参考にしてください。

【症例解説】

腰部脊柱管狭窄症術後 幹細胞治療 60代女性

【手術せずに改善!】 腰椎脊柱管狭窄症 70代女性

まとめ|脊柱管狭窄症の人がやってはいけないことを避けて悪化を防ごう

脊柱管狭窄症の人がやってはいけない基本的なことは「腰を反らす」「重い物を持ち上げる」「腰をひねる」などです。手術後においては、自己判断によるリハビリの中断は控えて、スポーツや負担の強い業務の復帰は医師に相談してください。

悪化予防においては、水中ウォーキングや両膝抱えストレッチがおすすめです。脊柱管狭窄症の治療は、まずは理学療法や薬物療法などの保存療法をしっかり行います。その後、改善が見られない場合は手術を検討します。

手術以外にも再生医療も選択肢の一つです。当院「リペアセルクリニック」では、脊柱管狭窄症に対して再生医療の幹細胞治療を行っています。詳しくは、以下をご覧ください。

脊椎損傷のお悩みに対する新しい治療法があります。

脊柱管狭窄症の人がやってはいけないことに関する質問

やってはいけないストレッチは?

腰を反るまたはひねるようなストレッチはやってはいけません。前述した腰を丸める両膝抱えストレッチなどが有効です。

退院後の生活でやってはいけないことは?

退院後も「腰を反る」「重い物を持つ」「腰をひねる」など動作は避けてください。痛みが続くまたは悪化するようであれば医療機関を受診してください。