- 肝疾患

- 内科疾患

肝嚢胞と食事の関係性を医師が解説!注意したい食品や意識すべきポイントも紹介

突然「肝嚢胞ですね」と医師から告げられ、不安になっていませんか?

なかには経過観察で特別な治療は不要と言われる方もいるでしょう。しかし、本当に大丈夫なのか不安になりますよね。

また「食事や普段の日常生活が悪かったかも」と悩み、見直す方もいるかもしれません。

肝嚢胞と食事は直接的な影響は少ないといわれていますが、不摂生な食事は肝臓に負担を与えます。食生活が原因となり肝嚢胞に悪影響を及ぼすことも考えられるため、注意が必要です。

本記事では、肝嚢胞と食事の関係性や、肝臓病のときの食事について詳しく解説します。本記事を参考に、肝臓をいたわる食事を心がけてください。

目次

【結論】肝嚢胞(のうほう)に食事は直接影響しないが注意が必要

軽症の場合、肝嚢胞は経過観察で済むケースが多く見られます。肝嚢胞の原因は明確にはなっていませんが、日常の食事が肝嚢胞に直接影響を与えることは少ないと考えられています。

しかし、食生活の乱れは肝臓に負担を与えるため、肝嚢胞にも悪影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。

たとえば肥満症や糖尿病にかかっている場合は、不規則な食生活により肝臓までダメージを与えることもあります。(文献1)(文献2)

肝嚢胞自体は食事によって大きく変動するものではありませんが、肝臓の健康を維持するためには、適切な食生活の改善が欠かせません。日頃から肝臓に負担をかけない食事を意識しましょう。

肝嚢胞の原因や症状、治療法については以下の記事で詳しく解説しています。気になる方は合わせてご覧ください。

肝嚢胞で注意が必要な食事

肝嚢胞を悪化させるリスクを減らすためには、食生活に気を配ることが大切です。とくに以下の食事は肝臓に負担を与える可能性があります。

- アルコール

- 単品の外食・コンビニ食

- 脂肪分の多い肉

肝臓に負担をかける食品はできるだけ控え、バランスの取れた食事を心がけましょう。

アルコール

アルコールは肝臓で代謝されるため、過剰な飲酒は肝機能を低下させます。(文献3)

肝嚢胞がある場合は禁酒が理想的ですが、難しい場合は頻度や量を調整しましょう。

飲酒を抑えるための方法として、以下のような工夫がおすすめです。

- 休肝日を設ける

- 摂取量を1日あたり純アルコールで約20g程度に抑える(ビールなら中瓶1本500mlまで、ワインなら1杯半程度)(文献4)

- アルコール度数の低い飲料を選ぶ

普段から飲酒習慣のある方は、量や頻度の調整でアルコール摂取量を抑える工夫をしましょう。

単品の外食・コンビニ食

外食やコンビニ食は手軽ですが、単品で済ませると栄養バランスが偏りがちです。

とくに脂質や塩分が多い食品を摂りすぎると、肝臓に負担がかかる可能性があるため注意が必要です。

普段から外食やコンビニ食が多い方は、以下のような工夫を取り入れて栄養バランスを整えましょう。

- 定食メニューを選び、主食・主菜・副菜をそろえる

- カット野菜やスープをプラスする

- 揚げ物や高カロリーなメニューは控えめにする

生活するうえで外食やコンビニ食を避けられない場合は、上記を参考に工夫してみてください。

脂肪分の多い肉

脂肪分の多い肉の部位を過剰に摂取すると、肝臓に負担をかける可能性があります。

肝臓への負担を減らすために牛ヒレ肉や豚足など、脂身の少ない部位を選ぶようにしましょう。

また、低脂肪の肉類でも揚げ物や高脂肪食は脂肪肝を引き起こすリスクがあるため、注意が必要です。

これらのポイントを意識しながら、脂肪分の控えたお肉を普段の食事に取り入れましょう。

肝嚢胞とは別に、肝臓の代表的な疾患として「肝硬変」が知られています。肝硬変の食事のポイントについて詳しく知りたい方は、以下のコラムも参考にしてください。

肝嚢胞の人におすすめの食事

肝機能が低下している際におすすめの食事は、以下の3つです。

- 穀物

- 良質なたんぱく質

- 野菜やキノコ

肝嚢胞の人は、これらの栄養分や食品を普段の食事に取り入れて、バランス食を心がけてください。

穀物

肝臓病になると、肝機能低下により血糖値を下げる力が鈍ります。(文献5)

雑穀米や全粒粉のパンを取り入れると、血糖値の急激な上昇を防ぎ、肝臓への負担を軽減できるためおすすめです。

一方、白米のような精製穀物は血糖コントロールを悪化させる可能性があります。そのため、未精製の穀物を選ぶのがより望ましいでしょう。(文献6)

良質なたんぱく質

アミノ酸がバランスよく含まれているたんぱく質が、良質なたんぱく質に該当します。

体に吸収されやすいため、効率よく利用されるのが特徴です。(文献7)(文献8)

代表的な良質なタンパク質として以下のような食材があげられます。

- 豆類、大豆製品(豆腐、納豆、味噌など)

- 卵

- 魚や脂肪の少ない肉(鶏むね肉、豚ヒレ肉など)

ただし、過剰に摂取すると肝臓に負担をかけて肝性脳症のリスクをあげる原因になります。良質だからといってむやみに多く摂り過ぎず、適量を意識しましょう。

野菜やキノコ

野菜やキノコには、ビタミンやミネラルが豊富に含まれています。

とくに、肝機能が低下するとビタミンやミネラルを蓄える能力が低下するため、日常の食事で積極的に摂取することが重要です。

以下のような野菜やキノコを普段の食事に取り入れるようにしましょう。

|

緑黄色野菜 |

|

|---|---|

|

キノコ類 |

|

これらの食材を日々の食事に取り入れることで、肝機能の維持に役立つでしょう。

\無料オンライン診断実施中!/

肝嚢胞の人が食事で意識すべきポイント

肝臓の健康を守るためには、食品や栄養素の他、日々の食事メニューの工夫が大切です。とくに、以下のポイントを意識すると良いでしょう。

- 栄養バランスの整ったメニューを考える

- カロリーオーバーに注意する

主食・主菜・副菜をそろえたメニューにする

食事のバランスを意識し、主食・主菜・副菜をそろえた食事を心がけることが大切です。これにより、必要な栄養素を効率よく摂取でき、肝臓への負担を軽減できるでしょう。

バランスの良い食事の例として、以下のようなメニューがおすすめです。

- 主食:玄米や雑穀米

- 主菜:魚や大豆製品(豆腐、納豆)

- 副菜:野菜や海藻類の和え物

このような組み合わせを意識しながら、栄養バランスの良い食事を続けましょう。

カロリーオーバーに注意する

肝臓の負担を減らすためには、適正なカロリー摂取が重要です。カロリーを抑えるためには、以下のポイントを意識しましょう。

- 低カロリーで高たんぱくな食材(鶏むね肉、白身魚、大豆製品)を選ぶ

- 調理法を工夫し、油を控えめにする(蒸す、茹でる、焼く)

- 食事量を適量に調整し、過剰摂取を避ける

これらの工夫を取り入れることで、肝機能の悪化を防ぐことにつながります。ただし、良質なたんぱく質を多く含む食品は高カロリーになりがちなので注意が必要です。

まとめ|肝嚢胞と診断されたら食事内容を見直してみよう

今回は、肝嚢胞の方へ向けて、おすすめの食事のポイントを詳しく解説しました。

肝嚢胞自体は食事が原因で発症するとは言えないものの、不規則な食生活により肝機能が低下し、肝嚢胞の状態に影響を及ぼす可能性があります。

肝嚢胞が無症状でも食生活を見直して肝臓の健康に努めましょう。

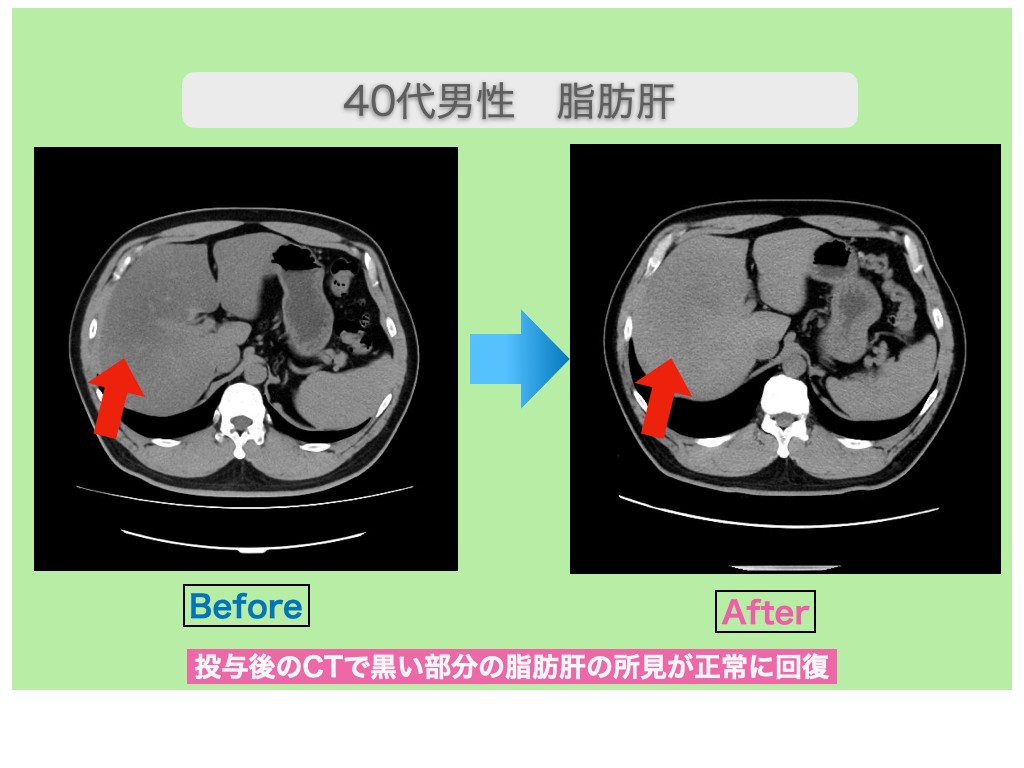

当院「リペアセルクリニック」では、肝障害の悪化を防ぐ「再生医療」を行っております。

メール相談またはオンラインカウンセリングにてお悩みを伺うことも可能です。気になる方はぜひ当院までご連絡ください。

肝嚢胞についてよくある質問

嚢胞ができる原因は何ですか?

嚢胞の特定の原因は明らかになっていませんが、以下のような原因が報告されています。

- 寄生虫感染(エキノコックス)

- 女性ホルモンの影響

- 先天性の要因

これらの原因が疑われる場合は、専門医による適切な診断と治療が必要です。異変を感じたら自己判断せず医療機関を受診しましょう。

肝嚢胞になったらどうすれば良いですか?

肝嚢胞が見つかった場合、特別な治療を必要とせず、経過観察を行うことが多いです。医師の判断によっては、半年〜年に1回くらいエコー検査するケースもあるでしょう。

しかし、嚢胞が大きくなり、腹痛や圧迫感などの症状が現れた場合は、手術が検討されることもあります。その際、嚢胞内の液体を抜き取る穿刺治療や、切開による手術が行われることがあります。

いずれにしても、肝嚢胞と診断された場合は、医師の指示に従って適切な検査や治療を受けましょう。

参考文献

(文献1)

厚生労働省「脂肪肝(しぼうかん)」e-ヘルスネット, 2024年5月27日https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/metabolic/ym-033.html(最終アクセス:2025年3月16日)

(文献2)

奥田昌恵、横田友紀ほか.「2 型糖尿病における脂肪肝 ―その頻度および臨床的特徴―」『糖尿病』 50 巻 8 号 , p631-p634.(2007) https://www.jstage.jst.go.jp/article/tonyobyo/50/8/50_8_631/_pdf/-char/ja(最終アクセス:2025年3月16日)

(文献3)

厚生労働省「アルコールの吸収と分解」e-ヘルスネット, 2022年01月20日 https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/alcohol/a-02-002.html(最終アクセス:2025年3月16日)

(文献4)

厚生労働省「アルコール」https://www.mhlw.go.jp/www1/topics/kenko21_11/b5.html(最終アクセス:2025年3月16日)

(文献5)

種市 春仁 藤原 史門ほか.「3. 肝硬変に伴う糖尿病(肝性糖尿病)」『糖尿病』 51巻 3号 , p203-p205.(2008〕) https://www.jstage.jst.go.jp/article/tonyobyo/51/3/51_3_203/_pdf/-char/ja(最終アクセス:2025年3月16日)

(文献6)

鎌田智英実.「6.栄養摂取状況と改善策」『日本老年医学会雑誌』50巻 1 号 , p68-p71.( 2013〕) https://www.jstage.jst.go.jp/article/geriatrics/50/1/50_68/_pdf/-char/ja(最終アクセス:2025年3月16日)

(文献7)

厚生労働省「たんぱく質(たんぱくしつ)」e-ヘルスネット, 2024年5月27日 https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/food/ye-044.htm(最終アクセス:2025年3月16日)

(文献8)

国立長寿医療研究センター「良質なたんぱく質とは? 【低栄養予防】」https://www.ncgg.go.jp/ri/advice/09.html(最終アクセス:2025年3月16日)