- 肝疾患

- 内科疾患

肝嚢胞は背中の痛みの原因になる?症状や治療方法を徹底解説

肝嚢胞は肝臓に形成された袋の中に水が溜まった状態です。自覚症状がないことも多いですが、大きくなると上腹部の痛みや背中の痛みをもたらす場合があります。

肝嚢胞で背中が痛むということは、肥大化がかなり進んでいると考えられます。

本記事では背中の痛みの原因になる肝嚢胞やその症状、治療方法を解説します。

目次

肝嚢胞が背中の痛み(背部痛)を引き起こすことがある

肝嚢胞(かんのうほう)の診断を受けた後、背中に痛みを感じることがある方もいらっしゃるでしょう。 肝嚢胞は多くの場合、症状がなく偶然の検査で見つかることが一般的ですが、大きくなると徐々に不快感や痛みを引き起こすことがあります。

とくに肝嚢胞が大きく成長すると、肝臓の被膜を伸ばしたり、周囲の組織を圧迫したりすることで、右上腹部だけでなく背中や肩甲骨の下部にまで痛みが広がる場合があります。

このような背中の痛みは、肝嚢胞のサイズや位置によって現れることがあるため、医師による適切な診断と評価が重要です。ここでは、肝嚢胞がもたらす背中の痛みについて詳しく見ていきましょう。

肝嚢胞(かんのうほう)は多くの場合、症状がなく偶然の検査で見つかることが一般的ですが、大きくなると徐々に不快感や痛みを引き起こすことがあります。

実は肝嚢胞は発達の仕方によって、右上腹部だけでなく背中まで痛みが広がる場合があります。

肝臓にできた肝嚢胞の肥大が背中の痛みになる

肝嚢胞とは、肝臓にできた嚢胞(水ぶくれ)です。

袋の内部に水分などの液体が溜まっている状態で、基本的には害はありません。

ただ、肝嚢胞は肥大化するケースがあり、肥大化の仕方によっては周辺の臓器を圧迫します。

肥大化によって周辺の臓器が圧迫されると、お腹や腰、ひいては背中の痛みの一因になることもあります。

基本的に症状や害のない水ぶくれとはいえ、肥大化すると痛みを感じるケースがある点に注意が必要です。

肝嚢胞自体の原因は完全に解明されていない

肝嚢胞が発生する原因は、実は今でも完全に解明されていません。

ただ、肝嚢胞は生まれついた時点ですでにある先天的なものと、成長に伴ってできてくる後天的なものがあります。

なお、先天的なものと後天的なものとでは、先天的なものの症例が多い傾向です。

肝嚢胞は40代から60代の女性の患者が多いため、女性ホルモンの一種であるエストロゲンとの関連性を指摘する学説があります。

一方、後天的な肝嚢胞は切り傷のような外傷や、キタキツネやイヌの便に生息する寄生虫エキノコックスの感染が原因と考えられています。エキノコックスは国内では北海道で主に発生が確認されており、野生動物の糞便を介して人間に感染します。

エキノコックスの感染で発生したものは、肥大化した際には肝臓でさまざまな異常を引き起こし、死に至らせる事例がある点に注意が必要です。

ただ、エキノコックスなどの感染など後天的な原因によるものは、発生確率が極めて低いため、過度の心配は必要ありません。

肝嚢胞が引き起こす症状を解説

肝嚢胞はほとんどが良性です。

基本的にサイズが大きいケースほど、症状がもたらすリスクが大きくなります。

肝嚢胞によってもたらされる症状を、サイズ別にひとつずつ解説していきましょう。

小さい肝嚢胞は基本的に症状はない

まず、サイズの小さな肝嚢胞は基本的に症状はありません。

自覚症状さえ見られないため、小さいものができていても、とくに支障なく日常生活を送れます。

以上のように、サイズが小さめの肝嚢胞は人体にさほど影響を及ぼしません。

超音波検査や血液検査などで発見されることはあるものの、無症状であれば医師からも当面様子を見る診断が下る可能性があります。

肥大化した肝嚢胞が引き起こす腰痛と消化器症状

肝嚢胞が肥大化すると、お腹の痛みや張りなどの悪影響が出てくる点に注意が必要です。

お腹の痛みをはじめとする症状は、肝嚢胞の肥大化で周りの臓器が圧迫されることによって起こります。

とくによく見られる症状が、右側のお腹の上側からみぞおちにかけての痛みです。

この症状は、肝嚢胞が大きくなるにつれて、肝臓の表面を引っ張るのが原因と考えられています。

さらに肝嚢胞の肥大化が進行すると、痛みを感じる部位も胃などの消化器だけでなく、腰や背中に広がることもあります。

腰や背中にまで痛みを感じるようになると、かなり肥大化していることが考えられるため、医療機関での精密検査が必要です。

また、肝嚢胞が肥大化した場合、食生活にも悪影響が及ぶケースがあります。

肝嚢胞が大きくなると胃が圧迫されることがあり、食欲がわかなかったり吐き気を催したりすることもあります。

吐き気については、実際に食べたものを戻してしまうことがある点も、注意が必要なポイントです。

ほかにも、肝嚢胞に細菌が入り込んでいる場合は発熱などの症状が引き起こされることがあります。

多発性肝嚢胞による重篤な合併症リスク

肝嚢胞でより注意しなければならない症状が、多発性肝嚢胞(たはつせいかんのうほう)と呼ばれる複数の肝嚢胞が発生する症状です。

多発性肝嚢胞になると、状況によって呼吸困難やヘルニアを引き起こす可能性があります。

加えて、腎臓に嚢胞ができる多発性嚢胞腎(たはつせいのうほうじん)を併発するケースがあるのも特徴です。

多発性嚢胞腎は高血圧や腎不全の原因になるリスクを持った病気です。

もし、多発性肝嚢胞と多発性嚢胞腎を併発しているのであれば、基本的に治療が必要になります。

肝嚢胞の診断方法

健康診断などで肝嚢胞らしきものが見つかった場合、より詳しい検査を受けるように指示されるのが一般的です。

具体的にどのような検査が行われるのか、肝嚢胞の診断方法について解説します。

一般的に腹部エコー検査がよく用いられる

肝嚢胞を詳しく診断する際は、腹部エコー検査(超音波検査)を活用するのが基本です。

腹部エコー検査とは、お腹の部分に超音波を送受信する器械を当て、跳ね返ってきた超音波をもとに画像診断します。

簡単に臓器の状態を確認できる上に、体にも大きな負担はかかりません。また、肝臓に溜まっている液体の有無のほか、肝嚢胞の個数・サイズや成長具合を判断できます。

CT検査やMRI検査による精密検査も行われる

腹部エコー検査で肝嚢胞による臓器の圧迫などの影響が出ていることが明らかな場合は、CT検査やMRI検査を使ってより精密な検査も行います。

CT検査はコンピュータを使いながら体内を断層撮影する方法です。X線をさまざまな方向から照射して、水分や脂肪、骨などの体内の成分に対する吸収の度合いで画像を作ります。

とくに見つかった肝嚢胞が腫瘍を疑われるときは、バリウムなどの造影剤も活用して検査を行う流れです。

一方MRI検査では、人体に多くの水素原子が含まれている特徴を活かして検査します。水素原子に磁力と電波を照射し、それに対する水素原子の反応に応じて画像を作る仕組みです。

補助的に血液検査も使われる

腹部エコー検査やCT検査・MRI検査以外にも、血液検査が使われることがあります。

血液検査はあくまでも補助的な手段であるため、他の手法と組み合わせての活用が欠かせません。

ただ、血液検査での検査項目のうち、アミノ酸の生成機能があるASTとALTは肝機能の状態を示す指標です。

血液検査でASTとALTになんらかの異常が見られる場合、他の検査の結果と併せて肝嚢胞による問題がないかで総合的な判断が下されます。

肝嚢胞の治療方法

もし、検査によって肝嚢胞が見つかったとき、手術のような方法で治療するのではないかと心配になるのではないでしょうか。

実は肝嚢胞の状態やサイズ、患者の健康状態などによっては、治療が不要なケースもあります。

肝嚢胞の状態などに応じた治療方法について、ひとつずつ見ていきましょう。

無症状の場合は経過を観察する

まず、発見された肝嚢胞が無症状であれば、ひとまず経過を観察しつつ、半年から1年おきに腹部エコー検査を行います。

肝嚢胞は数が1個だけで症状が見られないものであれば、肥大化するケースは多くありません。

もし長期的に様子を見て、何の変化もなければ、治療は行われずに終わります。

ただし、肝嚢胞の中には年月とともに徐々に肥大化するケースもあるため、油断はできません。

肥大していれば嚢胞液の排出治療を行う

肝嚢胞が肥大し、痛みまで生じていたら、治療が必要です。

肝嚢胞の治療では、薬物療法や嚢胞液の排出を行います。

嚢胞液の排出は、まず嚢胞自体に針を刺して、内部の液体を抜きます。

続いて、再度嚢胞液が溜まるのを防ぐために、嚢胞の中にエタノールやミノサイクリン塩酸塩の薬液を注入する流れです。

根本的な解決手段として外科手術も用いられる

肝嚢胞の治療法には、根本的に解決するための手段として外科手術が行われることがあります。

外科手術が必要になるのは、肝嚢胞の肥大化で激しい痛みや胆汁の流れの妨げが見られるときなどです。

外科手術では主に以下の2つが行われます。

- 肝切除術:嚢胞を含む肝臓の一部を外科的に切除する手術

- 嚢胞壁切除術:嚢胞の壁の一部のみを切除して内容液を排出させる

肝切除術の場合は、嚢胞液を排出する方法と異なり、体への負担は大きいものの、嚢胞の除去が可能です。

なお、外科手術の際に寄生虫も見つかったときは、抗生物質も投与します。

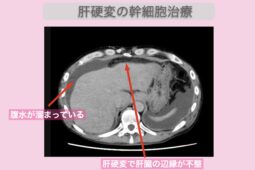

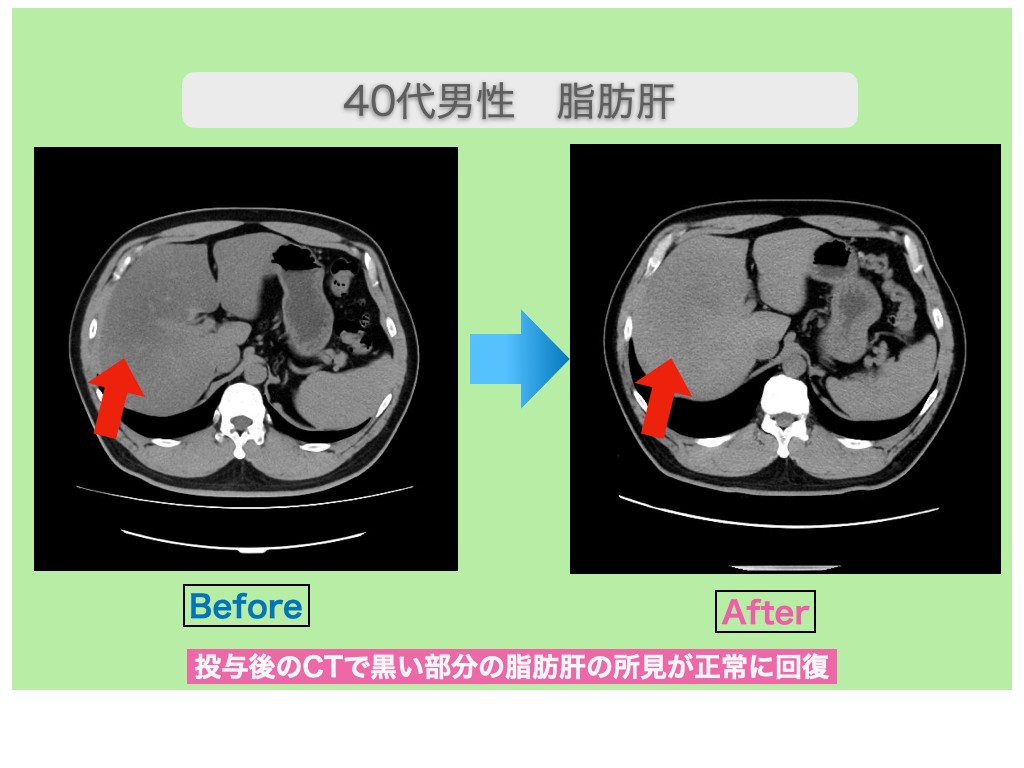

肝臓の疾患に対する治療法「再生医療」について

肝嚢胞は肝臓疾患の一つですが、肝臓には様々な種類の疾患が存在します。

そんな肝嚢胞以外の肝臓の疾患に対しては、再生医療という治療の選択肢があります。

再生医療では、患者様自身の幹細胞や血液を用いて治療を行うため、副作用のリスクが少ないのが特徴です。

手術や入院を必要としたくないという方は、再生医療をご検討ください。

肝臓疾患のお悩みに対する新しい治療法があります。

まとめ|肝嚢胞の背中の痛みは手術や薬物療法で治療できる

肝嚢胞は肥大化すると、胃などの消化器だけでなく腰や背中の痛みをも引き起こす場合があります。

しかし、肝嚢胞は多くの場合で症状が見られません。そのため、健康診断などで検査をした際に見つかることがあるために注意が必要です。

無症状の場合は経過観察することもありますが、肥大化して痛みがある場合は手術によって肝嚢胞の切除や液体の排出なども行います。

もし肝嚢胞によって上腹部や背中などに痛みを感じるときは、我慢せず医療機関を受診することが大切です。

肝嚢胞 背中の痛みに関してよくある質問

肝嚢胞はストレスやアルコールが原因ですか?

肝嚢胞の原因は現在も解明されていません。

後天的に発症する原因としては、寄生虫エキノコックスや、女性ホルモンのエストロゲンとの関連性からも研究されている段階です。

なお、ストレスやアルコールとの関連性については明らかにされていません。

ただし、過度のストレスやアルコールは、肝機能の低下や肝障害の原因になるため注意が必要です。

肝嚢胞が小さくなることや消えることはありますか?

肝嚢胞が小さくなることや消えることはたまにあるものの、事例はあまり多くはありません。(文献1)

大きさを維持するか、肥大化するケースが多く見られます。

肝嚢胞を発症すると寿命に関わるのですか?

肝嚢胞は発症しても、寿命に関わるケースはほとんどありません。

ただし、肥大化によって呼吸困難が引き起こされたり、肝がんの原因になったりするなど大きなリスクを引き起こすこともある点に注意が必要です。

肝嚢胞の手術費用はいくらくらいですか?

肝嚢胞の手術費用は、手術を受ける医療機関によって異なります。

ただ、手術でよく用いられる腹腔鏡手術自体は50〜65万円程度が相場です。

しかも、肝嚢胞の治療は保険が適用されるため、3割負担であれば15万円から20万円程度となります。

参考文献

笹岡 悠一ほか. 「腹部超音波検査で観察された肝嚢胞縮小化の1例と10例の文献的考察」 『医学検査』 70(1), pp.155-159, 2021年.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jamt/70/1/70_20-50/_html/-char/ja

(最終アクセス:2025年3月25日)