- その他、整形外科疾患

尖足と下垂足の違いと共通点を医師が詳しく解説|見分けるポイントも紹介

「尖足と下垂足の違いがわからない」

「尖足と下垂足の症状を見分けるポイントを知りたい」

尖足と下垂足の症状は似ていますが、原因や対処法が異なります。足の変形や歩きにくさが共通しているため、同じ症状と誤解されがちです。しかし、症状を適切に治療するには、両者の違いを知ることが大切です。

本記事では、尖足と下垂足の違いについてわかりやすく解説します。

- 尖足と下垂足の共通点

- 尖足と下垂足の違いを見分けるポイント

- 尖足と下垂足の治療法

違いを知ることが、正しい治療への第一歩になります。

目次

尖足と下垂足の違い

| 比較項目 | 尖足(せんそく) | 下垂足(かすいそく) |

|---|---|---|

| 症状の現れ方 | 徐々に足首が下を向いた状態で固まり、可動域が狭くなる | 急に足首が上がらなくなり、歩行時に足先が引っかかる |

| 症状の性質 | 足首が過剰に下を向き、つま先立ちのような姿勢になる、関節の拘縮や変形を伴いやすい | 足首の背屈ができず、足先が垂れ下がる、鶏歩や感覚障害を伴う |

| 原因 | 脳卒中、脳性麻痺、脊髄損傷、筋ジストロフィー、アキレス腱の短縮、長期臥床など | 腓骨神経麻痺、坐骨神経障害、腰椎ヘルニア、脳卒中、外傷、手術による神経損傷など |

尖足と下垂足の症状はどちらも足に異常が現れ、歩行が困難になる疾患ですが、原因や症状、見た目に違いがあります。

見た目の足の形や、歩き方の特徴も異なります。尖足と下垂足の原因を解説します。

尖足の症状と原因

| 分類 | 内容 |

|---|---|

| 見た目の特徴 | つま先で歩くためバランスが悪く、段差につまずきやすく、長距離歩行が困難になる |

| 歩行への影響 | 足のアーチが崩れて扁平足や凹足になり、ハンマートゥや外反母趾を併発する場合がある |

| 起こりうるトラブル | 足首や足裏に違和感が出やすく、タコやマメができ、靴が合わなくなる |

| 可動域の制限 | 足首を上に反らす動き(背屈)が制限され、関節の柔軟性が低下する |

| 原因 | 脳卒中や脳性麻痺、脊髄損傷、筋ジストロフィー、糖尿病性神経障害、アキレス腱の短縮や長期臥床など |

(文献1)

尖足は、足首が底屈(足の裏側へ曲がる)方向に硬くなり、つま先が下を向いたまま伸びてしまう状態を指します。踵が接地しにくいのが特徴です。

主な原因としては、脳卒中や脳性麻痺、脊髄損傷など、脳や脊髄といった中枢神経系の障害によって起こる疾患が挙げられます。

下垂足は進行性の神経疾患の一部として現れる場合もあるので、症状が現れた段階での早期対応が大切です。

下垂足の症状と原因

| 分類 | 内容 |

|---|---|

| 足首の動きの制限 | 足首を上に反らす自力動作(背屈)ができず、足先が垂れ下がる状態になる |

| 歩行への影響 | 足先が地面に引っかかりやすく、階段や段差でつまずきやすくなり、足を高く上げて歩く鶏歩になることがある |

| 感覚障害 | 足の甲や外側にしびれや感覚の鈍さが現れることがあり、神経障害の影響で違和感を伴うこともある |

| 筋力の低下 | 足首を持ち上げる筋肉(前脛骨筋など)の力が弱まり、足の動きが不安定になる |

| 症状の現れ方 | 軽度ではつま先が少し引っかかる程度にとどまるが、重度では足首がほとんど動かせず、感覚障害や違和感が伴う場合がある |

| 原因 | 脳卒中、腰椎ヘルニア、坐骨神経障害、末梢神経障害(腓骨神経麻痺など)、外傷や手術後の神経損傷など |

(文献2)

下垂足は、足首や足の指を持ち上げるための筋肉(前脛骨筋など)の力が弱くなり、足先がだらんと下に垂れ下がる状態です。この状態はドロップフットとも呼ばれます。

歩行時には、垂れたつま先が地面に引っかからないように、膝を通常より高く上げて歩く鶏歩(けいほ)と呼ばれる歩き方になるのが特徴です。

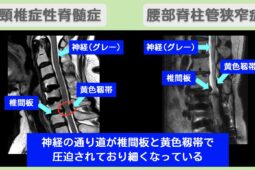

主な原因は、腰椎の問題(椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症など)による神経の圧迫や、腓骨(ひこつ)神経麻痺といった末梢神経障害などが挙げられます。また、脳卒中など重大な病気の可能性もあるため、に医療機関の受診が重要です。

以下の記事では、下垂足の原因について詳しく解説しています。

尖足と下垂足の共通点

| 共通項目 | 内容 |

|---|---|

| 歩行困難の症状がある | 足首の動きに制限があるため、正常な歩行が困難になり、転倒やつまずきのリスクが高くなる 神経や筋肉に異常が起こる |

| 神経や筋肉に異常が起こる | いずれも神経や筋肉の障害によって、運動機能のバランスが崩れる |

| 併存リスクがある | 神経疾患や中枢性疾患などにより、尖足と下垂足の両方が同時または連続して発症するケースがある |

尖足と下垂足は異なる状態ですが、いくつかの共通点も見られます。いずれも筋肉や神経の障害によって足の動きが制限され、日常生活に大きな影響を及ぼします。

尖足と下垂足の共通点は以下の3つです。

- 歩行困難の症状がある

- 神経や筋肉に異常が起こる

- 併存リスクがある

それぞれの共通点についてくわしく解説します。

歩行困難の症状がある

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 共通点 | 尖足と下垂足はいずれも足の変形や筋肉・神経の異常により歩行が不安定になり、転倒のリスクが高まる |

| 尖足による歩行障害 | 足先が常に下を向いてかかとが接地できず、つま先立ちのような歩き方になり、バランスが悪く転倒や足の違和感が起こりやすくなる |

| 下垂足による歩行障害 | 足首が上がらず足先を引きずるように歩くため、段差でつまずきやすくなり、足の甲や外側にしびれや違和感を伴うことがある |

尖足・下垂足ともに、歩行時のバランスが崩れやすく、日常動作に支障が出る場合があります。尖足は、かかとが浮いてつま先で歩くようになる状態です。一方で下垂足は、足先が上がらずにつまずきやすくなります。

どちらの症状も、装具やリハビリを適切に行わないまま放置すると、二次的な関節障害や転倒によるけがのリスクが高まります。

神経や筋肉に異常が起こる

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 共通点 | 尖足と下垂足はいずれも、神経や筋肉の異常により足首の動きが制限される共通点がある |

| 尖足の場合 | 足首を下に曲げる筋肉が過剰に緊張・拘縮し、主に脳卒中、脳性麻痺、脊髄損傷、筋ジストロフィーなどが原因になる |

| 下垂足の場合 | 足首を上に反らす筋肉が麻痺し、腓骨神経麻痺、腰椎ヘルニア、糖尿病性神経障害などが神経伝達の障害を引き起こす |

尖足も下垂足も、足関節周囲の神経や筋肉に異常が生じることで発症します。尖足は足首が下向きに固まり、下垂足は足首を上げられなくなる状態です。原因は異なりますが、どちらも筋肉や神経に異常が起こり、足を動かす機能が低下します。

中枢神経(脳や脊髄)から末梢神経、筋肉まで、障害の部位によって発症の仕組みは異なりますが、運動機能がうまく働かなくなる点は共通しています。

併存リスクがある

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 併存の可能性 |

尖足と下垂足は異なる病態ですが、同じ原因から同時に発症するリスクがある |

| 併存の要因 | 脳卒中や脊髄損傷、糖尿病性神経障害、拘縮、腓骨神経麻痺などにより、筋緊張や麻痺、末梢神経の異常が生じることで、尖足と下垂足が同時に現れることがある |

| 併存による影響 | 両症状が重なると歩行障害が悪化し、転倒リスクの増加や関節の変形、慢性痛などの二次障害を引き起こす可能性がある |

| 対策 |

原因疾患の管理を軸に、リハビリテーションや装具療法を併用し、機能の維持と症状の進行予防を目指す |

尖足と下垂足は、原因疾患によっては同時に起こることがあります。

たとえば、広い範囲に及ぶ脳血管障害や複数の神経が障害される病気では、両方の症状が併発する可能性があります。

併発した場合、診断や治療は複雑になりますが、症状ごとに適切な対応が必要です。

尖足と下垂足の違いを見分けるポイント

尖足と下垂足は見た目や歩行の様子に違いがあります。注目すべきは、足の向きや足首の動き方、歩行時のクセ、障害を受けている筋肉や神経の部位などです。

- 足の向き

- 歩行時の状態

- 原因となる神経や筋肉

- 足関節の可動域

尖足と下垂足を見分けるポイントを解説します。

足の向き

| 比較項目 | 尖足(せんそく) | 下垂足(かすいそく) |

|---|---|---|

| 足の向き | 足先が常に下を向く(底屈したままの状態) | 足先が垂れ下がる(背屈できずダランと下がる) |

| 特徴的な姿勢 | つま先立ちのような姿勢で、かかとが浮いて接地しない | 足を引きずるように歩き、つま先が地面に引っかかりやすい |

| 動かしづらい方向 | 上に反らす(背屈)ができない | 上に持ち上げる(背屈)ができない |

尖足では、足首が下に曲がったまま固定されており、かかとが浮いてつま先だけが地面に接している状態になります。つま先立ちのような姿勢が続くのが特徴です。

一方、下垂足では足先がだらんと下がってしまい、歩こうとするとつま先が地面に引っかかりやすくなり、つまずきやすくなります。

歩行時の状態

| 比較項目 | 尖足(せんそく) | 下垂足(かすいそく) |

|---|---|---|

| 足関節の動き | 足が常に下を向く(底屈したまま)ため、背屈ができない | 足が上に持ち上がらない(背屈障害)ため、足先が垂れ下がる |

| 歩行時の姿勢 | かかとが地面につかず、つま先立ちのような歩き方になる | 足先を引きずらないよう、膝を高く上げて歩く(鶏歩)ようになる |

| 歩行の特徴 | 歩幅が狭くなり、バランスを崩しやすい | 足先が地面に引っかかりやすく、つまずきや転倒のリスクが高まる |

尖足では、足首が下に向いたまま固まるため、かかとが地面につきにくく、つま先で歩くような動きが特徴です。場合によっては、足裏全体を一度に地面につけるような不自然な歩行が見られます。

一方、下垂足では、足のつま先が垂れ下がって引っかかりやすいため、膝を高く持ち上げて歩く鶏歩(けいほ)の症状が現れます。また、足を引きずるように歩くため、足音が大きくなるのも下垂足の特徴です。

原因となる神経や筋肉

| 項目 | 尖足(せんそく) | 下垂足(かすいそく) |

|---|---|---|

| 関与する動き | 足を下に向ける(底屈) | 足を上に持ち上げる(背屈) |

| 主な原因筋・神経 | 腓腹筋、ヒラメ筋 | 腓骨神経、前脛骨筋、長趾伸筋 |

| 筋肉・神経の状態 | 筋肉が過緊張または拘縮し、足関節が底屈位に固定される | 腓骨神経の麻痺により背屈筋が働かず、足先を持ち上げられなくなる |

| 固定される足の向き | 足先が下を向いた状態に固定 | 足先が垂れ下がった状態になり、引きずるような歩行になる |

(文献3)

尖足と下垂足は、原因となる神経や筋肉の種類にも違いがあります。尖足は、脳や脊髄といった中枢神経の障害によって、ふくらはぎの筋肉が過剰に緊張する痙縮(けいしゅく)が起こり、足首が下を向きやすくなります。

下垂足は、腓骨神経などの末梢神経の麻痺や、前脛骨筋(ぜんけいこつきん)など足首を持ち上げる筋肉の筋力低下が主な原因です。障害される神経や筋肉の部位が異なる点が、見分ける際の重要なポイントです。

足関節の可動域

| 項目 | 尖足(せんそく) | 下垂足(かすいそく) |

|---|---|---|

| 足関節の状態 | 足関節が底屈位に固定され、背屈(足を上に上げる動き)が他動的にも制限される | 足関節の背屈が自動的に困難になりますが、他動的には背屈が可能な場合がある |

| 可動域の特徴 | 関節自体が拘縮しており、柔軟性が低下している(構造的な制限) | 筋力低下や麻痺で動かせなくても、関節構造には異常がないことが多い(機能的な制限) |

| 主な原因となる障害 | 下腿三頭筋(腓腹筋・ヒラメ筋など)の過緊張や拘縮 | 前脛骨筋など背屈筋を支配する腓骨神経の麻痺や筋力低下 |

| 見分けるポイント | 他動的に背屈も難しい。歩行時はつま先立ちのようになり、かかとが接地しない | 他動運動では背屈可能。歩行時は足先が垂れ、膝を高く上げて歩く鶏歩が見られる |

足首の可動域にも違いが見られます。尖足では、筋肉の痙縮により足首が硬くなるのが特徴です。

一方、下垂足では、筋力の麻痺によって自分では足を持ち上げにくくなります。足関節の動きに注目すると尖足か下垂足の症状を判断する手がかりになるでしょう。

尖足と下垂足の治療法

尖足・下垂足の治療では、原因に応じて適切な治療法が選択されます。症状の状況に合わせて、治療が行われます。

尖足と下垂足の治療法は以下の5つです。

- 薬物療法

- 装具療法

- 理学療法

- 手術療法

- 再生医療

尖足・下垂足の治療法についてくわしく解説します。

また、以下の記事では、下垂足のリハビリ方法について詳しく解説しているのであわせてご覧ください。

薬物療法

| 項目 | 尖足(せんそく) | 下垂足(かすいそく) |

|---|---|---|

| 治療の目的 | 筋肉の過緊張や痙縮を緩和し、関節の拘縮を予防・改善するのが目的 | 神経の炎症や障害の進行を抑えつつ、神経機能の回復を促す |

| 使われる薬剤 | 筋弛緩薬(例:チザニジン、バクロフェン)抗痙縮薬(例:ダントロレン)ボツリヌス療法(注射) | ビタミンB12製剤(末梢神経修復)神経障害性疼痛治療薬(プレガバリンなど)ステロイド(炎症性疾患時) |

| 対象となる異常 | 筋肉の過緊張・痙縮 | 神経の麻痺・炎症・障害 |

| 補助的な目的 | 薬で筋肉の緊張を抑えることで、リハビリや装具療法を円滑に行いやすくなる | 違和感やしびれを軽減し、運動療法への移行をサポートする |

尖足には、筋肉の緊張を和らげる治療が行われ、内服薬やボツリヌス注射で痙縮を抑え、歩行の改善が期待できます。下垂足では、原因が神経炎などの場合に薬物療法が選ばれることがあります。

薬物療法は症状を根本的に治療するのは難しいため、他の治療法と併用するのが一般的です。また、薬物療法による副作用が現れた際は、早期医師への相談が大切です。

装具療法

| 項目 | 尖足(せんそく) | 下垂足(かすいそく) |

|---|---|---|

| 装具療法の目的 | 足関節の底屈を制御・矯正し、過度な緊張や変形を防ぐ | 足先の垂れ下がりを防止し、歩行時のつまずきや転倒リスクを軽減 |

| 主に使用する装具 | 足底板や短下肢装具(AFO)など | 短下肢装具(AFO) |

| 装具による効果 | 関節の可動域を保ち、拘縮の進行を防止。歩行時のバランス改善と違和感の軽減が期待できる | 足先を上げる動作を補い、膝を高く上げずに自然な歩行が可能。日常生活動作(ADL)の改善に役立つ |

装具療法は、足関節の動きを適切に抑え、筋肉の緊張や変形を防ぐ目的で行われます。尖足には、足首の底屈を制限し、かかとが地面につくよう補助するタイプの装具を使用します。

下垂足の場合は、足先の持ち上げを支える短下肢装具(AFO)の使用が一般的です。使用にあたっては、自己判断はせず、医師の指導に従い行います。

装具に違和感がある場合は無理に使わず、早めに医師へ相談してください。また、装具を長く使うためには、定期的な点検や調整も大切です。理学療法

| 項目 | 尖足(せんそく) | 下垂足(かすいそく) |

|---|---|---|

| ストレッチ | アキレス腱や足底筋を中心に伸ばし、関節の柔軟性を高めて拘縮を予防する | アキレス腱の柔軟性を保つことで、足の過剰な底屈を防ぎ、歩行の安定性を高める |

| 関節運動 | 背屈・底屈運動を繰り返し行い、可動域を広げて足首の動きを改善する | 必要に応じて足関節の他動運動を行い、柔軟性を維持しながら底屈の悪化を防ぐ |

| 筋力トレーニング | 足関節周囲の筋力を強化し、つま先立ち歩行による不安定さを軽減する | 前脛骨筋など背屈に関与する筋を鍛え、足先を持ち上げる力を回復させる |

| 歩行訓練 | 装具と併用しながら、正しい足の接地と重心移動を意識した歩行を反復する | 装具を使用しながら、足先を引きずらない自然な歩行パターンを習得する |

| 理学療法の効果 | 拘縮予防と筋力維持により、歩行能力の改善と日常生活への自立支援が期待される | 筋力回復と歩行安定により、転倒リスクの軽減や生活の質の向上が見込まれる |

リハビリが中心となる治療法であり、ストレッチや筋力トレーニングを継続的に行うことで、症状の改善を目指します。

尖足に対しては、拘縮予防や筋緊張の緩和を目的としたストレッチが重視され、下垂足では、前脛骨筋などの機能回復を目指す筋力トレーニングや歩行練習が行われます。

リハビリを実施する際は、医師の指導のもと継続的に取り組むことが大切です。

手術療法

| 項目 | 尖足に対する手術療法 | 下垂足に対する手術療法 |

|---|---|---|

|

手術療法のメリット |

保存療法で改善しない筋や腱の拘縮・変形を根本から矯正できる可能性がある | 損傷した神経や機能を代替する筋腱を用い、背屈機能を再建する |

| つま先立ち歩行や足の違和感を軽減し、歩行の安定性を改善する | 足先を引きずる症状や転倒リスクを軽減し、歩行能力の改善が期待される | |

| 手術療法のデメリット | 感染・出血・神経損傷などの手術リスクが伴う | 同様に手術侵襲による合併症のリスクがある |

| 手術後の関節の可動域制限や装具の継続使用が必要になることがある | 手術後もリハビリや装具療法が不可欠で、回復に時間がかかることがある |

尖足や下垂足では、保存療法で効果が不十分な場合や症状が進行している場合に手術療法が検討されます。尖足に対しては、アキレス腱や後脛骨筋腱の短縮を改善するための腱延長術が行われます。

手術療法では、変形に対して根本的な改善が期待できる一方、術後の感染や出血、神経損傷のリスクに注意が必要です。手術はリスクを考慮し、医師と相談した上で検討するのが大切です。

再生医療

| 項目 | 尖足(せんそく) | 下垂足(かすいそく) |

|---|---|---|

| 原因 | 筋肉や腱の短縮・拘縮、神経障害 | 総腓骨神経の麻痺や損傷、筋力低下 |

| 再生医療の目的 | 筋肉や腱の柔軟性を回復させる、筋肉組織の再生 | 麻痺した神経や筋肉の再生・修復、足部の背屈機能の回復 |

| 期待される効果 | 筋・腱の柔軟性向上による足関節の可動域改善 | 足首や足指の背屈機能の回復による歩行の安定化 |

再生医療では、自分の幹細胞を使って、傷んだ神経の回復や筋肉の萎縮の改善を目指します。再生医療は手術を必要とせず、体への負担が少ない治療法です。

当院「リペアセルクリニック」では、尖足や下垂足によって損傷した神経の再生を促します。

尖足・下垂足の症状にお悩みの方は「メール相談」もしくは「オンラインカウンセリング」にて、当院へお気軽にご相談ください。

尖足と下垂足の違いを理解し適切な治療を受けよう

尖足と下垂足の症状には似ている部分が多い一方、明確な違いがあります。原因や症状によって適切な治療法が異なるため、足に少しでも違和感があれば、早めに医療機関を受診しましょう。

当院「リペアセルクリニック」では、尖足や下垂足の原因を正確に見極めた上で、幹細胞を使った再生医療による治療も行っています。

尖足または下垂足の症状でお悩みの方は「メール相談」もしくは「オンラインカウンセリング」にて、当院へお気軽にご相談ください。

参考資料

Joan Pellegrino. (2024). Talipes Equinovarus (Clubfoot) and Other Congenital Foot Anomalies. MSD ManualProfessional Version

https://www.msdmanuals.com/professional/pediatrics/congenital-musculoskeletal-anomalies/talipes-equinovarus-clubfoot-and-other-congenital-foot-anomalies (Accessed: 2025-04-14)

(文献2)

深田 亮ほか.「下垂足および足底感覚障害を有する脊髄円錐部髄内腫瘍に対し,術後早期からトレッドミル歩行練習を実施した1例*」『理学療法学 第49巻第5号』2022年

https://www.jstage.jst.go.jp/article/rigaku/49/5/49_12264/_pdf/-char/ja(最終アクセス:2025年4月14日)

(文献3)

日本整形外科学会「症状・病気をしらべる「腓骨神経麻痺」」公益社団法人 日本整形外科学会

https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/peroneal_nerve_palsy.html(最終アクセス:2025年4月14日)

関連する症例紹介

-

“リペア幹細胞” 投与直後から効果!歩行の安定を取り戻した!頚椎症性脊髄症術後 70代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中8が0に!骨嚢胞ありでも人工関節回避!右変形性股関節症 60代 女性

-

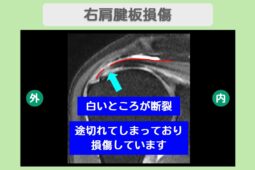

“リペア幹細胞” 痛み10段階中7が2に!手術を回避して趣味を楽しめるように!右肩腱板損傷 70代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】痛み10段階中10が4に!靴下が履ける日常を取り戻した!変形性股関節症 50代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中10が3に!高齢でも諦めなくてよかった!左変形性膝関節症 80代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中4が2に!手術を回避して日常を取り戻す!右変形性股関節症 70代 女性