- その他、整形外科疾患

神経障害性疼痛の薬一覧|市販薬や漢方で治るのか医師が解説

「神経障害性疼痛の薬はどのようなものがある?」

「神経痛に有効な市販薬はある?」

つらい神経障害性疼痛の症状をコントロールするための薬について、上記のような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、神経障害性疼痛の治療で用いられる薬の種類、効果、役割について詳しく解説します。

しかし、神経障害性疼痛の原因となっている損傷した神経は薬の服用では根治できません。

従来の治療では、薬物療法で症状軽減が見込めない場合、手術療法による治療が一般的でしたが、近年の治療では先端医療である再生医療が注目されています。

再生医療は、従来の治療でも難しかった損傷した神経に直接アプローチして、神経障害性疼痛の改善を目指します。

\リペアセルクリニック坂本理事長のコメント/

しかし、神経にアプローチする治療はいまだに幹細胞(再生医療)のみとなります。

再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて自然治癒力を高めることで、従来の治療では難しかった損傷した神経の改善が期待できます。

【こんな方は再生医療をご検討ください】

- 神経損傷による神経障害性疼痛を早く治したい

- 薬に頼らず、神経障害性疼痛を根本的に治治したい

- 現在の治療では効果を実感できない

- 根本的に治療したいが手術はしたくない

当院リペアセルクリニックでは、再生医療の具体的な治療法や適応症例について無料カウンセリングを行っているため、お気軽にご相談ください。

目次

神経障害性疼痛とは

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 症状(違和感の特徴) | 焼けるような感覚、刺すような感覚、電気が走るような感覚、触れただけで激しい感覚(アロディニア)など |

| 原因 | 脊髄損傷や脳卒中などの中枢神経の障害、糖尿病や帯状疱疹による末梢神経の損傷、手術や外傷による神経損傷など |

| 種類 |

脳や脊髄などの中枢神経の障害、末梢神経の障害など |

(文献1)

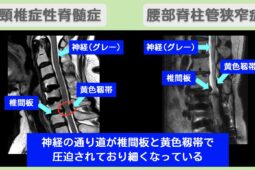

神経障害性疼痛は、神経系の損傷や機能異常によって生じる慢性的な違和感を指します。神経障害性疼痛の原因はさまざまで糖尿病、帯状疱疹、椎間板ヘルニア、多発性硬化症などが挙げられます。

症状も多岐に渡り、灼熱感、刺すような違和感、しびれ、知覚過敏などが現れるため、市販の薬では効果が薄く、治療には専門的な薬の処方が必要です。

神経障害性疼痛の症状は多岐に渡る上に、脳卒中などの重大な病気のサインである可能性も高いため、少しでも違和感を覚えたら、早めに医療機関を受診しましょう。

神経障害性疼痛は市販の薬や漢方薬では治らない

神経障害性疼痛は、神経系の損傷や機能異常が原因であるため、市販の鎮痛薬や漢方薬では根本的な治療になりません。

市販の鎮痛薬(NSAIDsなど)は神経障害性疼痛に対して一時的な症状緩和に役立つ場合もありますが、効果が限定的なので神経系の損傷には直接作用しません。

厚生労働省の慢性疼痛治療ガイドラインでは、慢性疼痛には薬物療法だけでなく、心理的アプローチやリハビリテーションなどの治療法を組み合わせることの重要性が述べられています。(文献2)

治療薬に頼らず神経障害性疼痛を治すには、再生医療も選択肢の一つです。

再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて自然治癒力を向上させることで、痛みやしびれの原因となっている損傷した神経の改善を促す治療法です。

当院リペアセルクリニックでは、再生医療の具体的な治療法や適応症例について無料カウンセリングを行っているため、お気軽にご相談ください。

以下の記事では痛み止めについて紹介しています。市販の鎮痛薬の効果は一時的なものであることを念頭に入れた上でお読みいただければ幸いです。

神経障害性疼痛の治療で使用される薬剤一覧

神経障害性疼痛の治療で使用される主な薬剤は以下の5つです。

以下はすべて医療機関で処方される薬剤です。薬剤は医師の指示に従い、服用するようにしましょう。

- プレガバリン(リリカ)

- デュロキセチン(サインバルタ)

- 三環系抗うつ薬(アミトリプチリンなど)

- カルバマゼピン(テグレトール)

- トラマドール(トラマール、トラムセット)

各薬剤の特徴・効果・副作用について解説します。

プレガバリン(リリカ)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 薬剤の特徴 | 神経の過剰な興奮を抑制 |

| 効果 | 持続する神経痛の軽減、睡眠の質の改善 |

| 副作用 | 眠気、めまい、ふらつき、体重増加など |

| 服用時の注意点 | 医師の指示に従って適切に服用し、自己判断による中止や用量変更は行わない |

プレガバリンは、神経の興奮を抑え、違和感を緩和する薬剤です。神経障害性疼痛の症状に有効な薬剤として使用されます。(文献4)

主に糖尿病性神経障害や帯状疱疹後神経痛の治療に使用されます。

副作用としては眠気やめまい、ふらつきが起こる可能性があるため、医師の指示に従い適切に服用しましょう。

デュロキセチン(サインバルタ)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 薬剤の特徴 | セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)に分類される抗うつ薬。神経障害性疼痛にも有効。 |

| 効果 | 違和感の伝達を抑制する下行性疼痛抑制系を活性化、神経の過敏状態を緩和、慢性的な違和感を軽減 |

| 副作用 | 吐き気、口の渇き、眠気、めまい、便秘、食欲低下など。服用初期に副作用が現れやすいため注意が必要 |

| 服用時の注意点 | 抗うつ薬としての作用もあるため、急な中止は避ける。医師の指示に従って、用量を段階的に調整する |

(文献5)

デュロキセチンは、セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)と呼ばれる抗うつ薬の一種であり、脳内および脊髄におけるセロトニンとノルアドレナリンの再取り込みを阻害します。気分の調整だけでなく、神経障害性疼痛の違和感に対しても有効です。

服用初期に副作用(吐き気や口の渇き、眠気など)が現れる可能性があるため、医師の指示に従い用量を段階的に調整しながら服用しましょう。

三環系抗うつ薬(アミトリプチリンなど)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 薬剤の特徴 | セロトニンおよびノルアドレナリンの再取り込みを阻害する、神経障害性疼痛の緩和にも使用される |

| 効果 | 下行性疼痛抑制系を活性化し、違和感の伝達を抑制 |

| 副作用 | 眠気、口渇、便秘、排尿困難、起立性低血圧、体重増加など |

| 服用時の注意点 | 眠気などの副作用が出やすいため、少量から使用し、医師の指導のもとで用量調整を行うこと |

三環系抗うつ薬は、神経障害性疼痛の治療に使用されている薬剤です。主にうつ病の治療薬として用いられますが、神経障害性疼痛の緩和にも効果があります。

三環系抗うつ薬は神経伝達物質の働きを調整し、神経障害性疼痛の症状を和らげます。

眠気などの副作用がでやすいため、医師の指導のもと少量から使用し、自己判断での用量調整は行わないようにしましょう。

カルバマゼピン(テグレトール)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 薬剤の特徴 | 主に三叉神経痛などの発作性神経痛に効果あり |

| 効果 | 発作性の激しい神経痛(とくに三叉神経痛)の抑制、異常な神経の興奮の沈静化による違和感を軽減 |

| 副作用 | 眠気、めまい、ふらつき、吐き気、肝機能障害、低ナトリウム血症、皮疹など 服用時の注意点 |

| 服用時の注意点 | 効果と副作用のバランスに注意。とくに高用量時や併用薬がある場合は、医師の指導のもと慎重な管理が求められる |

カルバマゼピンは、抗てんかん薬の一種ですが、三叉神経痛などの神経障害性疼痛にも使用されます。

カルバマゼピンは、神経細胞のナトリウムチャネル(細胞膜に存在する膜タンパク質)を遮断し、神経の過剰な興奮を抑制します。

三叉神経痛のような発作性の激しい違和感に効果を発揮するのは、ナトリウムチャネル遮断作用が、異常な神経の興奮を鎮めるためです。(文献6)

カルバマゼピンの服用には、医師の指導のもと慎重な管理が求められます。

トラマドール(トラマール、トラムセット)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 薬剤の特徴 | オピオイド系鎮痛薬の一種であり、中枢神経に作用し、比較的弱いながらも多機能な鎮痛効果を発揮する |

| 効果 | μオピオイド受容体への結合による鎮痛作用、セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害による違和感の抑制 |

| 副作用 | 吐き気、便秘、眠気、めまい、発汗、依存性のリスクなど。高用量や長期使用では注意が必要 |

| 服用時の注意点 | オピオイドとしての特性を持つため、依存や副作用への十分な注意が必要 |

トラマドール(トラマール、トラムセット)は、オピオイド系の鎮痛薬です。トラマドールは神経障害性疼痛の治療に用いられることがあります。

神経障害性疼痛の症状は、神経の損傷や機能異常によって生じる違和感が特徴です。

トラマドールは、オピオイド受容体への作用とセロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害作用の2つの異なるメカニズムを介して神経障害性疼痛の不快感を緩和する効果が期待できます。

吐き気や依存性のリスクがあるため、医師の診断のもと服薬するのが基本です。

神経障害性疼痛薬を処方する際の注意点

神経障害性疼痛薬の処方には、いくつかの注意点があります。

神経障害性疼痛薬には副作用があるため、これから紹介する注意点を守りながら服用しましょう。

- 診察時に症状について正確に伝える

- 服薬管理と副作用を理解しておく

- 身体に異常が出た場合は薬の使用を中止する

- 神経障害性疼痛薬だけに頼らない

神経障害性疼痛薬の処方で注意すべき点を解説します。

診察時に症状について正確に伝える

| 伝えるべき情報 | 医師が得られる情報 | 治療への影響 |

|---|---|---|

| 違和感の種類 | 違和感の特徴を把握し、原因となる神経の損傷部位を特定 | より適切な診断と、原因に応じた治療計画の策定 |

| 違和感の部位 | 違和感の原因となる神経の損傷部位を特定 | 原因に応じた適切な薬剤の選択 |

| 違和感の程度 | 治療効果の評価、投与量の調整 | 治療効果の最大化、副作用の最小化 |

| 症状の頻度 | 治療計画の策定、投与量の調整 | 患者の生活リズムに合わせた治療計画の策定 |

| 症状の変化 | 治療効果の評価、投与量の調整、生活指導 | より効果的な治療の継続、症状の改善 |

| 違和感に伴う症状 | 症状の原因となる神経の損傷部位や程度を特定 | 原因に応じた適切な治療計画の策定 |

| 飲んでいる薬、アレルギー、既往歴 | 薬剤の選択、副作用のリスク評価 | 薬剤の選択、副作用のリスク評価 |

| 治療への希望や不安 | 患者の意向を考慮した治療計画の策定、精神的なサポート | 患者が納得できる治療の提供 |

神経障害性疼痛の症状を正確に伝えることで、適切な治療を受けやすくなります。

医師は患者の情報をもとに、原因となる神経の損傷部位を特定し、症状にあった薬剤を処方するため、少しでも気になったことは隠さずに伝えましょう。

また薬剤の服用後は、副作用の有無や変化を伝えることで、より効果的な改善が望みやすくなります。適切な治療を受けるためにも、症状を詳しく伝えることを意識しましょう。

服薬管理と副作用を理解しておく

| 気を付けるべき項目 | 内容 |

|---|---|

| 服薬管理の徹底 | 薬は医師の指示どおりに正しく服用、飲み忘れ防止の工夫、服薬の記録をつけておく |

| 副作用への対応 | 副作用(眠気、めまい、ふらつきなど)を事前に確認、体調の変化があればすぐ医師に相談、副作用を記録しておく |

| 医師との情報共有 | 症状の変化や副作用を正確に伝える、生活習慣も治療に影響するため共有しておく |

| 治療への姿勢 | 治療目標を医師と共有し前向きに取り組む、セルフケア(ストレッチ、リラックスなど)も積極的に実践 |

(文献8)

神経障害性疼痛薬の服用は服薬管理と副作用の理解を深めることが大切です。薬は医師の指示通りに正しく服用し、飲み忘れを防ぐ工夫や服薬の記録をつけましょう。

神経障害性疼痛薬は副作用が出る可能性もあるので、体調の変化に注意し、少しでも気になる症状があればすぐに医師へ相談しましょう。

症状の変化や生活習慣についても医師と共有し、治療目標に向けて前向きに取り組むことで、症状の改善につながります。

身体に異常が出た場合は薬の使用を中止する

| 気を付けるべき項目 | 内容 |

|---|---|

| 重大な副作用の回避 | 異常に気づいたらすぐに服用を中止し、医療機関を受診する |

| 副作用に対しての心得 | 異変があった場合は使用を中止し、医師へ相談する |

| 適切な治療の継続 | 副作用が出た場合でも、医師に相談し、薬の種類や量の調整を行えば、適切な治療を継続できる可能性がある |

(文献9)

神経障害性疼痛の薬を使用した際に、発疹やめまい、息苦しさなど身体に異常を感じた場合はすぐに服用を中止し、医師に相談しましょう。

まれに重い副作用が出ることがあり、早い段階で異変に気づくことで、重症化を防げます。

自己判断で薬を飲み続けることは危険ではあるものの、逆に勝手に中止するのも症状の悪化につながる可能性があります。

異常があれば中止と相談を徹底し、適切な治療を続けることが大切です。

神経障害性疼痛薬だけに頼らない

神経障害性疼痛は、神経の損傷や機能異常による複雑な違和感であり、薬だけでは根本的な解決に至らない場合があります。

神経障害性疼痛薬は症状を緩和する役割がある一方、副作用のリスクや効果には個人差があります。(文献2)(文献10)

心理療法、神経ブロック療法、再生医療など、他の治療法と組み合わせることで、症状の緩和だけでなく、機能回復や生活の質の向上も期待できるでしょう。

再生医療は、従来の治療でも難しかった損傷した神経に直接アプローチして、神経障害性疼痛の改善を目指します。

当院リペアセルクリニックでは、再生医療の具体的な治療法や適応症例について無料カウンセリングを行っているため、お気軽にご相談ください。

神経障害性疼痛薬以外の治療法

| 治療法 | 内容 | 期待できる効果 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 神経ブロック療法 | 違和感の原因となる神経に局所麻酔薬などを注射し、一時的に症状を和らげる | 症状の緩和など | 効果が一時的な場合もある |

| 理学療法 | 専門家の指導のもとでストレッチや運動を行い、身体の機能を改善させる | 筋力・柔軟性の回復、こわばりの軽減など | 無理に動かすと症状が悪化する可能性があるため、医師の指導に従う |

| 手術療法 | 圧迫されている神経の開放や、異常な神経の伝達を遮断するための手術です | 症状の原因を根本から取り除ける可能性がある | 手術後の回復などの兼ね合いから、慎重な判断が必要 |

| 再生医療 | 自分の細胞や成長因子を使って、傷ついた神経の回復を促す | 神経の回復が望める | 現段階では、取り扱っている医療機関が限られているため、事前に相談する必要がある |

神経障害性疼痛は薬物療法だけでの完治が困難なため、他の治療法も組み合わせることが重要です。

薬物療法以外の治療法として有効なのは以下の4つです。

- 神経ブロック療法

- 理学療法

- 手術療法

- 再生治療

治療法について解説します。

神経ブロック療法

| 神経ブロック療法の種類 | 注入部位 | 適応疾患 |

|---|---|---|

| 硬膜外ブロック | 脊髄を覆う硬膜の外側 | 腰痛、坐骨神経痛、帯状疱疹後神経痛など |

| 神経根ブロック | 脊髄から枝分かれした神経根の近く | 椎間板ヘルニアによる神経根痛など |

| 末梢神経ブロック | 末梢神経 | 手足の神経痛など |

| 星状神経節ブロック | 首の付け根にある星状神経節 | 顔面痛、肩こり、頭痛など |

| トリガーポイント注射 | 筋肉のコリや違和感があるトリガーポイント | 筋筋膜性疼痛症候群など |

(文献11)

神経ブロック療法は、違和感を伝える神経に麻酔薬などを注射し、伝達を遮断することで症状を和らげる治療法です。硬膜外ブロックやトリガーポイント注射など、症状や部位によってさまざまな治療法があります。

神経ブロック療法の注意点として、効果は一時的な場合が多く、神経損傷、出血、感染などの合併症や、注射部位の痛み、腫れ、発赤、血圧低下、吐き気などの副作用が起こる可能性もあります。

神経ブロック療法は、根本的な治療ではなく、症状の緩和を目的とした対症療法です。そのため、原因疾患に対する治療も並行して行う必要があります。

治療内容と注意点をしっかり理解した上で、医師とよく相談して受けましょう。

理学療法

| 治療法 | 内容 | 効果 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 運動療法 | ストレッチ、運動 | 柔軟性向上、血行促進 | 違和感があった際は、中止する |

| 物理療法 | 温熱、寒冷、電気刺激 | 違和感の緩和、炎症抑制 | 温度や刺激に注意 |

| 徒手療法 | マッサージ、関節調整 | 筋肉の緊張緩和 | 専門技術が必要 |

| 感覚再教育 | 感覚刺激訓練 | 違和感の改善 | 根気強く継続 |

| 心理療法 | 認知行動療法、瞑想 | 違和感の捉え方を改善 | 専門家が必要 |

(文献11)

理学療法では、運動やマッサージ、精神のケアを取り入れながら、症状の緩和を目指します。

理学療法では多様な方法で治療を行うため、患者の状態や環境に合わせて適切な方法を選ぶ必要があります。

患者の状態に合わせつつ、個別に組み合わせることで、より高い効果が期待できる治療法です。注意点として、自己判断で行わずに医師の指示に従いながら実践しましょう。

手術療法

| 手術法 | 内容 | 適応疾患 |

|---|---|---|

| 脊髄刺激療法(SCS) | 脊髄を電気刺激し、違和感の伝達を抑制 | 慢性腰痛、CRPS、帯状疱疹後神経痛など |

| 脊髄後根進入部破壊術(DREZ手術) | 脊髄後角の神経細胞を破壊し、違和感の伝達を遮断 | 三叉神経痛、腕神経叢引き抜き損傷後疼痛など |

| 定位脳手術 | 違和感の伝達に関わる脳の特定部位を刺激または破壊 | 中枢性疼痛、三叉神経痛など |

| 末梢神経刺激療法(PNS) | 末梢神経に電気刺激を与える | 特定の末梢神経が原因の神経障害性疼痛 |

| 神経剥離術 | 神経周囲の癒着を剥離し、神経の圧迫を解除 | 外傷後の神経絞扼障害など |

(文献11)

手術療法は、薬物療法や神経ブロック療法などで効果が不十分な場合に検討されます。脊髄や末梢神経、脳を電気で刺激するなどの方法があります。

ただし、手術には出血や感染、神経損傷といったリスクが伴う上に、術後新たな違和感が出てくる可能性があるでしょう。

手術の結果には個人差があります。(文献11)

手術療法を実践する場合は、医師と十分に相談し、リスクと効果を理解した上で慎重に判断しましょう。

再生治療

再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて自然治癒力を高めることで、損傷した神経の改善が期待できる治療法です。

従来の治療では、長期間の薬の服用や手術によって神経の圧迫を取り除くのが一般的でした。

しかし、近年の治療は再生医療の研究が進み、手術せずに損傷した神経の根本的な治療につながる可能性が期待できます。

自己細胞を用いるため、拒絶反応やアレルギー反応などの副作用の出るリスクが少ない点が魅力です。

当院リペアセルクリニックでは、再生医療の具体的な治療法や適応症例について無料カウンセリングを行っているため、お気軽にご相談ください。

神経障害性疼痛薬で改善しない症状は医療機関へ

神経障害性疼痛にはさまざまな症状があります。神経障害性疼痛の症状の中には、脳卒中などの中枢神経の障害や糖尿病が起因しているものもあります。

そのため、神経障害性疼痛薬で症状が改善しない場合は、重症化する前に医療機関を受診するのが大切です。

少しの違和感でも医療機関を受診したことで、重大な病気を発見できる可能性があります。

治療薬に頼らず神経障害性疼痛を治すには、再生医療も選択肢の一つです。

再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて自然治癒力を向上させることで、痛みやしびれの原因となっている損傷した神経の改善を促す治療法です。

\リペアセルクリニック坂本理事長のコメント/

しかし、神経にアプローチする治療はいまだに幹細胞(再生医療)のみとなります。

従来の治療では難しかった損傷した神経にアプローチできるため、つらい神経症状の改善・軽減が期待できます。

当院リペアセルクリニックでは、再生医療の具体的な治療法や適応症例について無料カウンセリングを行っているため、お気軽にご相談ください。

神経障害性疼痛薬についてよくある質問

薬はいつまで飲み続ける必要がありますか?

神経障害性疼痛の症状や進行具合によって異なりますが、3ヶ月程度が目安とされています。

しかし、治療が長期化する症例もあり、薬の服用を1年以上続けなければいけないケースもゼロではありません。

とはいえ、医師は症状に対して治療計画を立てるため、自己判断で薬の量を増やしたり減らしたり途中で服用をやめるのは厳禁です。(文献12)

薬をいつまで飲み続ける必要があるのか不安を抱えている方は、医師に相談しましょう。

「薬の効果をあまり実感できていない」「根本的な治療で早く治したい」という方は、損傷した神経の根本的な改善が期待できる再生医療をご検討ください。

薬の服用中に日常生活で注意すべきことはありますか?

日常生活に関しては、医師の指示に従いましょう。服用管理の徹底や副作用への注意を怠らないことが大切です。

また、治療は薬だけに頼るのではなく、バランスの良い食事や十分な睡眠なども取り入れるようにしましょう。

神経障害性疼痛の薬が効かない場合はどうすれば良いですか

医師に相談し、指示に従いましょう。

薬剤の変更や別の治療法を提案される可能性があるので、処方期間に感じた疑問や悩みを正直に伝えましょう。

参考文献

James C. Watson, et al.(2022).Neuropathic Pain.MSD MANUAL consumer Version

https://www.msdmanuals.com/home/brain-spinal-cord-and-nerve-disorders/pain/neuropathic-pain (Accessed: 2025-04-07)

慢性疼痛治療ガイドライン作成ワーキンググループ「慢性疼痛治療ガイドライン」2018年

https://www.mhlw.go.jp/content/000350363.pdf(最終アクセス:2025年4月7日)

「Ⅳ.神経障害性疼痛を呈する疾患」『日本ペインクリニック』,pp.1-34

https://www.jspc.gr.jp/Contents/public/pdf/shi-guide08_12.pdf(最終アクセス:2025年4月7日)

「疼痛治療剤(神経障害性疼痛・線維筋痛症)処方箋医薬品注)プレガバリン口腔内崩壊錠」『日本ケミファ株式会社』,pp.1-9, 2024年

https://pins.japic.or.jp/pdf/newPINS/00068934.pdf(最終アクセス:2025年4月7日)

Jaberpreet S. Dhaliwal, et al. (2023)Duloxetine, PubMed

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31747213/(最終アクセス:2025年4月7日)

「神経障害性疼痛に対する薬剤」『MSD マニュアルプロフェッショナル版』

「日本ペインクリニック学会誌 三叉神経痛におけるカルバマゼピン療法の現状」J-STAGE, 2019年

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjspc/26/1/26_17-0032/_html/-char/ja(最終アクセス:2025年4月7日)

「神経障害性ガイドライン」, pp.11-39,

https://www.jspc.gr.jp/Contents/public/pdf/shi-guide02_08.pdf(最終アクセス:2025年4月7日)

厚生労働省「がんの痛みの治療における医療用麻薬の自己管理マニュアル~ 医療従事者の役割~」

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001245822.pdf(最終アクセス:2025年4月7日)

「Ⅱ.神経障害性疼痛の診断と治療」『日本ペインクリニック』,pp.1-13

https://www.jspc.gr.jp/Contents/public/pdf/shi-guide08_10.pdf(最終アクセス:2025年4月7日)

「Ⅳ‒B 神経障害性疼痛」『p138-159 治療指針6版 第04章A-B.indd』, pp.1-17,

https://www.jspc.gr.jp/Contents/public/pdf/shishin/6-11.pdf(最終アクセス:2025年4月7日)

坪谷綾子.「その痛み止め,いつまで続けるか?」pp.1-4, 2023年

https://www.jstage.jst.go.jp/article/chiikiigaku/37/8/37_45/_pdf/-char/en(最終アクセス:2025年4月7日)

関連する症例紹介

-

“リペア幹細胞” 投与直後から効果!歩行の安定を取り戻した!頚椎症性脊髄症術後 70代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中8が0に!骨嚢胞ありでも人工関節回避!右変形性股関節症 60代 女性

-

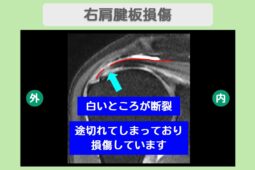

“リペア幹細胞” 痛み10段階中7が2に!手術を回避して趣味を楽しめるように!右肩腱板損傷 70代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】痛み10段階中10が4に!靴下が履ける日常を取り戻した!変形性股関節症 50代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中10が3に!高齢でも諦めなくてよかった!左変形性膝関節症 80代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中4が2に!手術を回避して日常を取り戻す!右変形性股関節症 70代 女性