- 肝疾患

- 内科疾患

脂肪肝になるとお腹が出る?メカニズムや改善方法を徹底解説

最近お腹が出てきた、ズボンがきつくなったという悩みの裏に脂肪肝が隠れているかもしれません。

肝臓に脂肪がたまる脂肪肝は、健康診断で初めて異常に気づく人も多く、日本では成人の3人に1人が該当する「国民病」となっています。

近年では食生活の欧米化や、在宅ワークの増加による運動不足によって、さらに発症リスクが高まっています。

この記事では、脂肪肝によってお腹が出るメカニズムをわかりやすく解説し、今日からできる対策や治療法まで、実践的な情報をお届けします。

放置すると肝硬変や肝がんへの進行リスクもある脂肪肝を、正しい知識で予防・改善していきましょう。

目次

脂肪肝でお腹が出る?肥満との関係について

脂肪肝とお腹の出方には密接な関係がありますが、すべての脂肪肝患者にお腹の膨満が見られるわけではありません。

非アルコール性脂肪肝の場合、食べ過ぎや運動不足による肥満が主な原因です。(文献1)

体内の余ったエネルギーが脂肪として肝臓と内臓に蓄積され、結果的にお腹周りが膨らんでいきます。

実際に、全体の肥満者のうち約80%に脂肪肝が合併しているといわれており、非アルコール性脂肪肝と肥満には相関がみられます。

一方、アルコール性脂肪肝では痩せ型の方にも多く見られるため、お腹が出ていないから脂肪肝ではないと思われることも多いですが、脂肪肝が隠れていることがあるため注意が必要です。

見た目が標準体型でも「隠れ脂肪肝」として、肝臓に脂肪が蓄積している可能性があります。

内臓脂肪と肝脂肪の悪循環

余ったカロリーはまず内臓脂肪や肝臓の脂肪として蓄えられやすく、皮下脂肪にも広がります。

肝臓に脂肪が増えると血糖や中性脂肪が上がりやすくなります。これにより、肝臓に脂肪がたまりやすくなる悪循環が始まります。(文献2)

順天堂大学の研究では、非肥満でも脂肪肝があると筋肉の代謝が低下しやすいことを示しました。(文献3)

つまり脂肪肝は内臓脂肪とは別に全身の代謝バランスを崩す要因にもなり得ます。

この流れが続くと、基礎代謝(安静時でも消費するエネルギー)が下がり、同じ食事量でも体重が増えやすい体になります。早めの生活習慣改善で悪循環を断ち切ることが重要です。

アルコール性脂肪肝と非アルコール性脂肪肝について

脂肪肝はアルコール性脂肪肝(AFLD)と非アルコール性脂肪肝疾患(NAFLD/MASLD)の2つのタイプに分けられます。

アルコール性脂肪肝(AFLD)は、過度な飲酒が原因で発症します。

長期にわたり男性で1日平均60g、女性で40g以上の純アルコールを摂取すると発症リスクが高まります。

60gはアルコール度数5%のビール500ml缶なら3本分の量です。

お酒を飲むと、肝臓でアルコールを分解する過程で中性脂肪を合成してしまいます。

中性脂肪は体質によっては、血液中に溜まるため体型に出ない方もいます。そのため、比較的痩せ型の方でも発症する特徴があります。

日本人の主要な脂肪肝タイプである非アルコール性脂肪肝疾患(NAFLD/MASLD)になる原因は、「飲み過ぎ」ではなく「食べ過ぎ」です。

国内報告では有病率が男性41%、女性17.7%とされており、近年の食生活の変化やデスクワークの増加により患者数が急増しています。

BMI25以上の肥満の方では、腹囲が増えている場合は非アルコール性脂肪肝の可能性があります。

この病型では内臓脂肪の蓄積と密接に関連しており、腹囲の増大が顕著に現れます。

非アルコール性脂肪肝疾患(NAFLD)の約80~90%は単純性脂肪肝で、肝硬変や肝がんのような重篤な病気に進行するリスクは低いとされています。

しかし、約10~20%は炎症を伴う非アルコール性脂肪肝炎(NASH)へと進行し、将来的に肝硬変や肝がんのリスクが高まる可能性があります。早めに対策を行いましょう。

脂肪肝でお腹が出たら?食事と運動療法で改善

脂肪肝によるお腹の膨満は、適切な食事療法と運動療法により改善が期待できます。

治療の基本原則は、体重の7〜10%減量を推奨しています。(文献4)

半年で体重の5%程度のペースで進めると肝機能の数値であるAST・ALTが改善しやすいとの報告もありますので、急激な減量は避け、無理のない範囲で行いましょう。(文献5)

脂肪肝でお腹が出る主要因は総カロリー過多ですが、とくに果糖のとり過ぎは肝脂肪を増やしやすいと指摘されています。(文献2)

運動療法では、毎日30分程度の歩行など有酸素運動を中心に行いましょう。

運動時間の目安ですが、週に150 分以上でも効果があるものの、週に250 分運動することで肝脂肪や炎症の一層の改善が報告されています。(文献4)

通勤時の一駅歩く習慣や階段利用などの工夫により、忙しい会社員でも継続可能な運動習慣を身につけられます。

食事での改善ポイント

近年、低糖質食による肝脂肪の改善例も報告されていますが、あくまで基本となるのは食事全体のカロリーと栄養のバランスを整えることです。(文献2)

まず主食(白ごはん、パン、麺類)を1割減らすことから始めましょう。代わりに玄米や雑穀米に変更し、野菜や海藻類を増やして食物繊維を確保します。

とくに果糖は肝臓で中性脂肪に変わりやすいため、果物は1日1/2個程度に制限し、清涼飲料水は避けることが大切です。

推奨する食事パターンは以下の通りです。

- 朝食:必ず摂取し、血糖値の急上昇を防ぐ

- 昼食:定食スタイルで栄養バランスを重視

- 夕食:就寝3時間前までに済ませ、軽めに抑える

アルコールについては、男性で純アルコール60g/日未満、女性で40g/日未満に制限し、週2日以上の休肝日を設けることが推奨されます。

アルコール性脂肪肝の場合、2-4週間の禁酒で改善効果が現れると報告されています。まずは2週間の禁酒をやってみることをおすすめします。(文献6)

筋トレと有酸素運動の黄金比

有酸素運動と筋トレの併用が肝脂肪減少には効果的と報告されています(文献5)。

有酸素運動では、ウォーキングやジョギング、水泳、サイクリングなどを週5日、まずは1日30分以上実施しましょう。1日30分であれば、通勤時の一駅歩く習慣や、昼休みの散歩を取り入れることで、忙しい会社員でも実践可能です。

筋力トレーニングは週2〜3日実施を推奨しています。(文献4)

筋肉量の増加は基礎代謝の改善につながり、脂肪肝改善に役立つためです。自宅でできるスクワットや腕立て伏せ、片足立ちなどから始め、徐々に負荷を増やしていきましょう。

重要な点は、仮に体重減少がなくても運動を継続すれば脂肪肝改善効果があることです。(文献4)

体重が変わらなくても落ち込まず、まずは3カ月の運動継続で肝機能数値の改善を目指しましょう。

\無料オンライン診断実施中!/

脂肪肝の検査と再生医療について

脂肪肝は「沈黙の臓器」と呼ばれる肝臓の病気のため、自覚症状がほとんどありません。

しかし、血液検査や画像検査を組み合わせると、症状が出る前に脂肪肝を見つけられる場合があります。

健康診断で肝機能の異常を指摘された場合は、必ず精密検査を受け、専門医による適切な診断と治療方針の決定を受けましょう。

脂肪肝の治療には、再生医療という選択肢もあります。進行した脂肪肝に対する治療の可能性が広がっています。

血液検査と再生医療について、それぞれ詳しく解説します。

血液検査

脂肪肝かどうかを調べる最初の手がかりは、採血で測るALTとASTという酵素です。

ALTは肝臓の細胞に多く、多くの施設で30〜40IU/L未満が目安とされますが、日本人を対象とした大規模研究では、正常上限値は男性29IU/L以下、女性23IU/L以下とされています」(文献7)

ALTの軽い上昇でも脂肪がたまり始めている場合があるため、健康診断で要再検査と出たら放置しないことが大切です。

ASTは心臓や筋肉にも含まれる酵素ですが、ALTよりも高い場合はアルコールの影響が疑われます。ただし、確定には他の検査結果も総合的に判断する必要があります。(文献8)

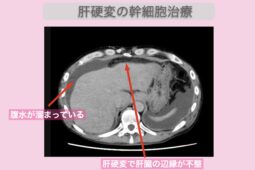

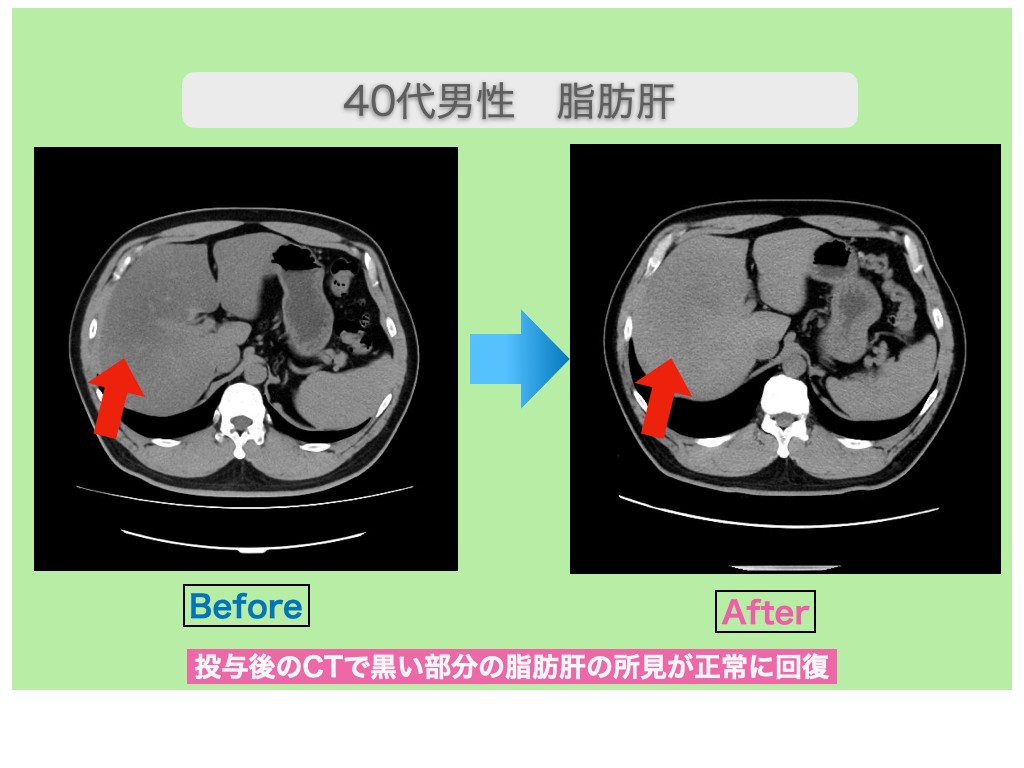

再生医療

生活習慣の見直しでは追いつかないほど肝臓が硬くなる線維化が進むと、肝硬変に至ることがあります。

このような進行例に対しても再生医療が治療の選択肢となります。

再生医療の幹細胞治療は、患者様自身の脂肪組織から採取した幹細胞を培養し、点滴により全身に投与する治療法です。

再生医療について詳しくは、以下をご覧ください。

肝臓疾患のお悩みに対する新しい治療法があります。

自宅で続ける脂肪肝チェックと再発予防

脂肪肝の改善後も、継続的なセルフモニタリングと予防策の実践により、再発を防げます。

日々の体重管理では、毎朝同じ時間・同じ条件で測定し、スマートフォンアプリで記録することで変化を視覚的に把握できます。

腹囲測定も重要です。男性85cm以上、女性90cm以上でメタボリックシンドロームの疑いがあるため、おへその高さで月1回測定しましょう。

生活習慣では、主食の1割減量、週2日以上の休肝日、1日30分以上の歩行を基本とし、無理のない範囲での継続が重要です。

また、年1回の健康診断での血液検査を行い、専門医に肝機能の数値を客観的に診断してもらいましょう。

まとめ|お腹が出たら注意!脂肪肝は日々の習慣の見直しが重要

脂肪肝によるお腹の膨満は、単純な肥満ではなく、複雑な代謝異常が引き起こす医学的な病態です。

近年では、在宅勤務の増加や食事の欧米化により発症リスクが高まっていますが、適切な食事療法と運動療法により確実に改善できる疾患でもあります。

食事習慣の改善と、運動習慣の定着を目標に、継続的な取り組みを行っていきましょう。早期発見のためには、健康診断を受け、血液検査の数字を確認することが重要です。

進行例に対しては、再生医療という新しい治療法もあります。

放置すれば肝硬変や肝がんへの進行リスクもある脂肪肝ですが、今の自分の状態を正しく知り、適切な対策を講じることで健康な肝臓を取り戻せます。

当院「リペアセルクリニック」では、専門医による診察から再生医療まで、一人ひとりの状態に応じた治療を提供しています。

まずは公式LINEのオンライン診断からお試しください。一度自分の体と向き合ってみましょう。

\無料オンライン診断実施中!/

脂肪肝に関してよくある質問

脂肪肝が進むとどうなる?放置のリスク

脂肪肝を放置すると、段階的に深刻な病態へ進行する可能性があります。

初期の脂肪肝から脂肪肝炎(NASH)へ進行すると、肝臓に慢性的な炎症が起こり、徐々に肝臓がかたくなる「線維化」が始まります。

さらに進行すると「肝硬変」となり、肝がんを発症するリスクが生じてしまいます。

脂肪肝は自覚症状がほとんどないため、気づいたときには既に進行しているケースも多く見られます。

健康診断でALT・ASTの上昇を指摘された段階での早期対応が、将来の重篤な合併症を予防する鍵となります。

初期段階で発見し、生活習慣の改善に取り組みましょう。

脂肪肝は女性に多い?

脂肪肝は一般に男性で多く見つかりますが、女性でも決してまれではありません。

女性ホルモンは脂肪を皮下に優先してため込むため、閉経前は脂肪肝が起こりにくい傾向ですが、閉経後にはホルモンが急減し脂肪のつき方が男性型へ変わり、発症リスクが一気に上昇します。

また、細身でも内臓脂肪が多い「隠れ肥満」の女性は年齢を問わず注意が必要です。

顔のむくみやおならは脂肪肝のサイン?

脂肪肝は「沈黙の臓器」といわれる肝臓の病気のため、初期にははっきりした症状がほとんど出ません。

ただ肝機能が落ち始めると、だるさや軽い不調など体の各所に細かな変化が現れることがあります。

顔や手足がむくみやすくなるのは、肝臓で作られるアルブミンというたんぱく質が不足し、水分が血管の外に漏れやすくなるためと考えられています。

一方、腸内環境が乱れるとガスがたまりやすくなり、おならのにおいが強くなるため、食事習慣の乱れが腸内環境の乱れと脂肪肝につながっている可能性はあります。

他のサインとしては、慢性的な疲労感、集中力低下、肩こり、ぼんやり感、軽い腹部の張りなどが挙げられますが、これらの症状は他の疾患でも見られるため、身体に異常があった場合は早めに専門医への相談を検討してください。

\無料相談受付中/

参考文献

(文献1)

日本肝臓学会「非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD/NASH)の診療ガイドライン2020年版」2020年 https://www.jsh.or.jp/lib/files/medical/guidelines/jsh_guidlines/nafldnash2020_add.pdf(最終アクセス:2025年6月24日)

(文献2)

太田嗣人.「肥満・インスリン抵抗性がもたらす肝の炎症」『日本内科学会雑誌』109(1), pp.19-26, 2020年

https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/109/1/109_19/_pdf(最終アクセス:2025年6月27日)

(文献3)

門脇聡ほか「非肥満者では内臓脂肪の蓄積よりも脂肪肝が筋肉の代謝障害と強く関連する」順天堂大学研究報告, 2019年

https://www.juntendo.ac.jp/assets/NewsRelease20190614.pdf(最終アクセス:2025年6月24日)

(文献4)

日本肝臓学会「脂肪性肝疾患患者に対する肝臓リハビリテーション指針」日本肝臓学会ホームページ

https://www.jsh.or.jp/medical/committeeactivity/shakaihoken/fatty.html(最終アクセス:2025年6月24日)

(文献5)

Koutoukidis D A, et al. (2021). The effect of the magnitude of weight loss on non-alcoholic fatty liver disease: a systematic review and meta-analysis. Metabolism, 115,

154455.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33259835/ (最終アクセス:2025年6月28日)

(文献6)

Clevelandclinic「How Long Does It Take Your Liver to Detox From Alcohol?」Health Essentials, 2023年2月28日

https://health.clevelandclinic.org/detox-liver-from-alcohol(最終アクセス:2025年6月28日)

(文献7)

Tanaka K, Hyogo H, Ono M ほか.「Upper limit of normal serum alanine aminotransferase levels in Japanese subjects」Hepatology Research 44(12), pp.1196-1207, 2014年 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24372862/(最終アクセス:2025年6月28日)

(文献8)

Giannini E, & Testa R. (2013). The De Ritis ratio: the test of time. Digestive and Liver Disease, 45(3), e1–e2.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3866949/ (最終アクセス:2025年6月28日)