- 肝疾患

- 内科疾患

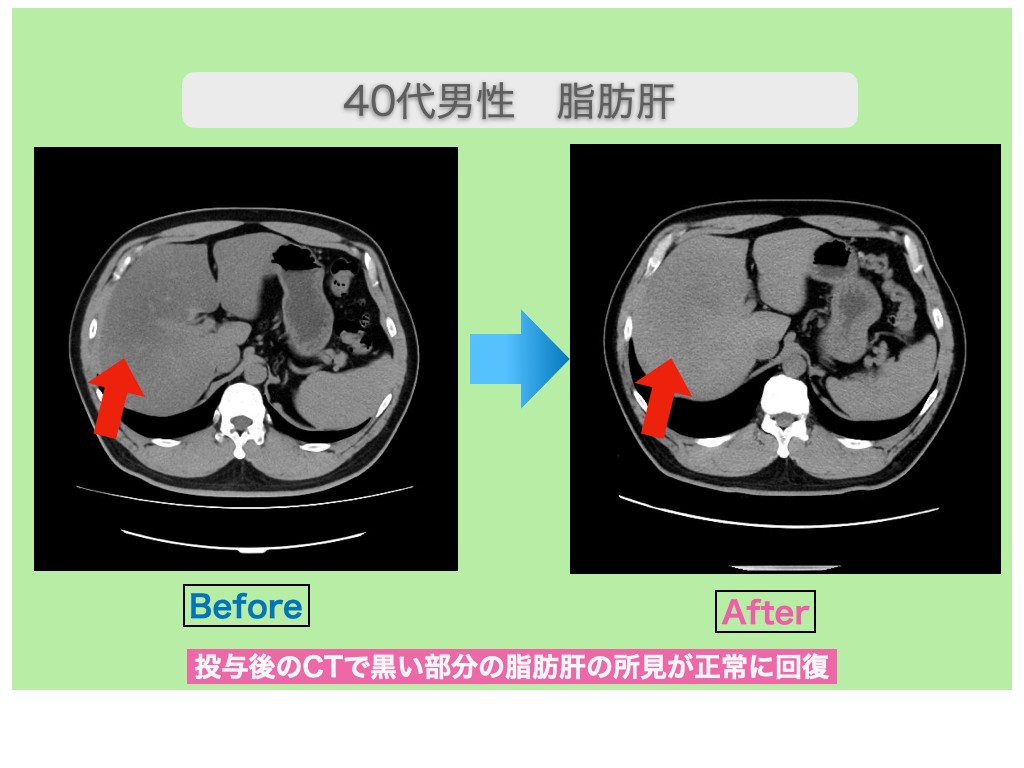

【医師監修】脂肪肝とは|症状や原因・早く治す方法を解説

「脂肪肝ってどんな症状が出る?」

「放っておくとどんなリスクがあるのか知りたい」

このような不安を抱えている方は多いでしょう。

脂肪肝は、肝臓に脂肪がたまる状態で、初期のうちはほとんど症状が出ないため、自覚がないまま進行してしまう場合があります。

しかし、放置すると肝炎や肝硬変、さらには肝臓がんへと進行するリスクもある病気です。

本記事では、脂肪肝の主な症状や進行によって現れるサイン、原因を解説します。検査の種類や改善の方法も紹介するので、脂肪肝が気になる方や自分の症状と照らし合わせて確認したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。

脂肪肝について気になる症状がある方は、ぜひ一度公式LINEにご登録ください。

目次

脂肪肝とは

脂肪肝とは、肝臓に中性脂肪などの脂質が異常にたまった状態を指します。

アルコールや偏った食事、運動不足などの生活習慣の乱れが主な原因です。

脂肪肝は大きく以下の2つに分類されます。

- アルコール性脂肪肝:過度の飲酒が原因

- 非アルコール性脂肪肝(NAFLD):飲酒以外の要因が原因

さらに、非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)は、以下の2つに分類されます。

- 非アルコール性脂肪肝(NAFL):症状が進行しづらい

- 非アルコール性脂肪性肝炎(NASH):肝炎に進行しやすい

とくに、NASHは放置すると肝硬変や肝がんに進展するケースもあります。

脂肪肝の分類を表にまとめると、以下のとおりです。

|

脂肪肝 |

アルコール性:過度の飲酒が原因 |

|

|---|---|---|

|

非アルコール性脂肪性肝疾患 (NAFLD):飲酒が原因ではない |

非アルコール性脂肪肝 (NAFL):症状が進行しづらい |

|

|

非アルコール性脂肪性肝炎 (NASH):肝炎に進行しやすい |

||

また、脂肪肝は放置すると約1~2割の頻度で肝炎・肝硬変・肝細胞がんへと進行し、重症化する恐れがあります。

早期に生活習慣を見直し予防や改善に取り組むことが大切です。

脂肪肝の主な症状

脂肪肝の主な症状を以下の2つのケースに分けて解説します。

- 初期症状の場合

- 状態が悪化した場合

それぞれの段階での症状を詳しく見ていきましょう。

初期症状の場合

脂肪肝の初期症状は、多くのケースで症状がありません。

人間ドックや健康診断の際に行った検査結果で、初めて異常を知るケースも多くあります。

そのため、自覚症状のないまま日常生活を送っている人も多くいます。

状態が悪化した場合

脂肪肝の状態が悪化すると、以下のような症状が現れます。

- 肩がこる

- 頭がボーッとする

- 疲れやすい

これらの症状は日常生活に大きな影響を与えづらく、気づくのが遅くなりがちです。しかし、脂肪肝の進行を示すサインとして見逃さないことが大切です。

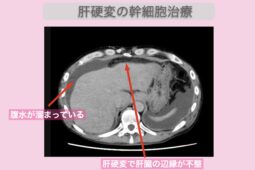

また、脂肪肝がさらに悪化すると肝炎や肝硬変に進行するリスクも高まります。

肝硬変では、手足のむくみや腹水といった症状が見られ、生活に支障が出てしまうケースも少なくありません。

脂肪肝は進行すると重篤で致命的な症状が現れる可能性がある疾患です。自覚症状がなくても指摘を受けた場合は、放置せず早めに医療機関を受診しましょう。

関連記事:脂肪肝と言われたらどうすればいい?生活習慣を改善する方法も紹介 | 大阪 リペアセルクリニック

脂肪肝の原因

脂肪肝の原因には複数の要因が関与しています。正しく理解することで、効果的な予防策や改善方法を選択できます。

脂肪肝の主な原因は以下のとおりです。

- 肥満

- 過度な食事摂取

- アルコール

- 糖尿病

各原因がどのように脂肪肝を引き起こすのか、詳しく解説していきます。

肥満

脂肪肝を引き起こす最も多い原因は肥満です。(文献1)肥満により脂肪が肝臓に運ばれる量が増え、中性脂肪として肝臓に蓄積されやすくなるためです。

さらに、肥満になり体重が増えるとインスリンの働きが低下し、脂肪の代謝が正常に機能しなくなります。

体重を適正に保つことは、脂肪肝の予防と改善に直結します。

過度な食事摂取

摂取カロリーが消費カロリーを上回る過度な食事摂取は、脂肪肝の原因となります。余剰なエネルギーが中性脂肪として肝臓に蓄積され、肝細胞の機能を低下させるためです。

たとえば、揚げ物や甘い物、スナック菓子などを頻繁に摂取する行動が該当します。また、早食いや不規則な食事時間も血糖値の急激な上昇を招き、脂肪蓄積を促進させます。

腹八分目を心がけ、栄養バランスを意識した食事に切り替えましょう。

アルコール

アルコールは肝臓で分解される際に中性脂肪の合成を促し、脂肪の蓄積を引き起こします。飲酒量が多いほど肝臓への負担は増え、アルコール性脂肪肝へ進行しやすくなります。

とくに、ビールや甘いカクテルは糖質も多く、エネルギー過多を招きやすいです。

毎日飲む習慣がある場合は、肝臓の回復時間が確保できず炎症が長引く可能性があります。休肝日を設け、飲酒量を適正に保つことで脂肪肝予防につながります。

糖尿病

糖尿病により血糖値の高い状態が続くとインスリンの働きが弱まり、糖から脂肪への変換が活発になります。

その結果、中性脂肪が肝臓にたまりやすくなり、脂肪肝を発症しやすくなります。とくに、2型糖尿病では内臓脂肪の蓄積が同時に進み、肝臓への負担がさらに増します。

糖尿病の適切な管理が脂肪肝の予防と改善に直結するため、かかりつけの病院などで定期的な検査を心がけましょう。

脂肪肝の検査方法

血液検査で異常が認められた場合、肝臓の状態をより詳細に精査するため以下の画像検査を行います。

- 腹部超音波検査(エコー)

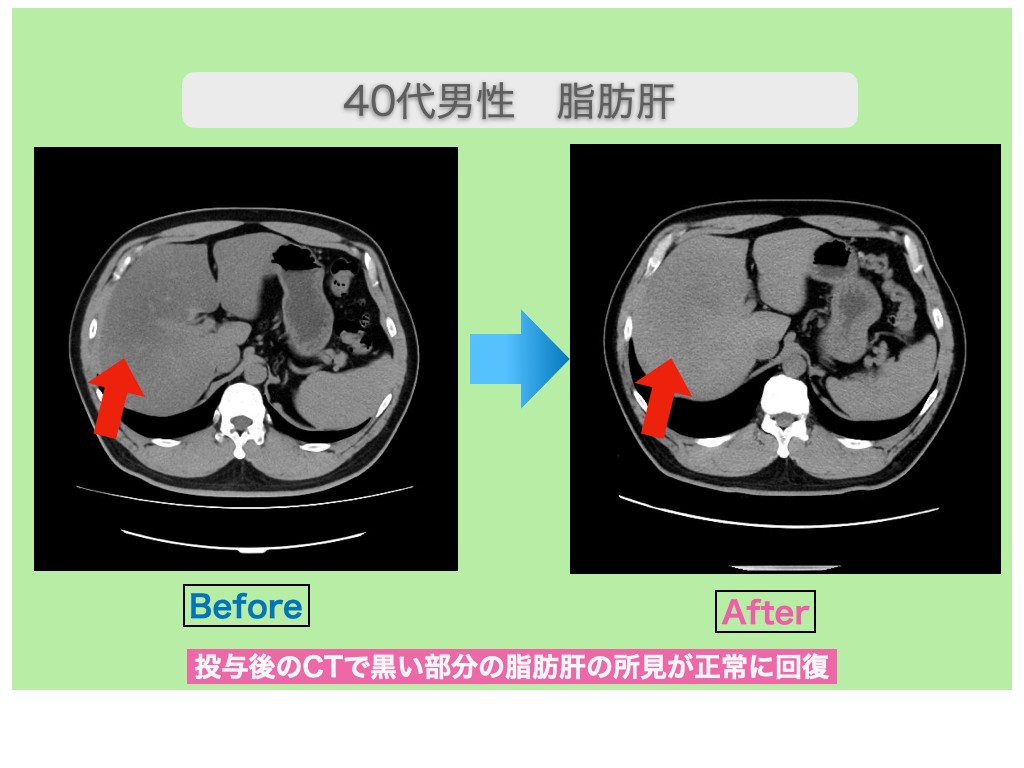

- CT検査

- MRI検査

その他に、肝細胞を採取する肝生検という処置を行い、細胞の特性を顕微鏡で詳しく調査することによって病気の進展度や悪性所見の有無などを調べる検査もあります。

脂肪肝の改善方法

脂肪肝は、原因や発症機序によって治療方針が異なります。生活で注意すべき視点も柔軟に変化させる必要があります。

主な改善方法は以下のとおりです。

- アルコールの摂取量を減らす

- 運動して減量する

- 栄養バランスのとれた食生活を送る

- 糖尿病の治療を進める

それぞれの方法について詳しく解説します。

脂肪肝の改善方法について、詳しく知りたい方は以下のページもあわせてご覧ください。また、メール相談やオンラインカウンセリングも承っておりますのでご利用ください。

【関連記事】

脂肪肝に効果的な対策方法とは?診断される数値の目安も解説 | 大阪 リペアセルクリニック

脂肪肝を早く治すには?今すぐ始めたい改善方法を解説

アルコールの摂取量を減らす

アルコールが原因で脂肪肝になった場合は、アルコールの摂取量を減らすことで脂肪の分解が進みやすくなります。

とくに、休肝日を設けると肝細胞の修復が促され効果的です。ビールや甘いカクテルは糖質が多く、控えることでカロリー過多の防止にもつながります。

飲む量や頻度を具体的に減らす目標を立て、無理なく継続する工夫をしましょう。

運動して減量する

定期的な運動はエネルギー消費を高め、肝臓に蓄積した脂肪を減らします。とくに、有酸素運動は中性脂肪の燃焼を促し、脂肪肝の改善に有効です。

ウォーキングやジョギングを1日30分、週3~4回程度続けると効果が現れやすくなります。(文献2)さらに、筋力トレーニングを組み合わせると基礎代謝が上がり、脂肪がたまりにくい体質に変わります。

日常生活でも階段利用やこまめな歩行を意識して、無理なく体重を減らしましょう。

栄養バランスのとれた食生活を送る

栄養バランスを整えることで、肝臓の負担を減らし脂肪の蓄積を防げます。

バランスの良い食事とは具体的に以下のとおりです。

- エネルギー源となる主食(ごはん・パン・麺類)

- 体をつくるたんぱく質を含む主菜(魚・肉・卵・大豆製品)

- 体調を整える副菜(野菜・きのこ・海藻)

さらに、乳製品(牛乳・ヨーグルト・チーズ)や果物(みかん・りんご・バナナなど)を組み合わせることで、ビタミンやミネラル、カルシウムも補えます。

ゆっくり良く噛んで食べたり、夜遅くの食事は控えたりして、食事の仕方にも配慮して食生活を改善していきましょう。

糖尿病の治療を進める

糖尿病を適切に治療すると脂肪肝を改善できます。

治療を進めることで糖尿病によるインスリンの低下を抑えられ、肝臓への脂肪蓄積を防げるからです。

糖尿病患者の方は、医師の指導に沿って脂肪肝の改善と並行して治療を続けましょう。

脂肪肝の症状が出る前に生活習慣を見直そう

脂肪肝とはどのような病気なのか、原因や症状、検査や治療、改善のポイントについて解説しました。脂肪肝は、肝臓に中性脂肪や脂質などの成分が蓄積する状態でバランスが偏った食生活や運動不足が原因で発症します。

健康診断や人間ドックで肝機能の数値で異常が発見されることが多く、初期の段階ではほとんど自覚症状が無いのが特徴的です。しかし、病状が進行すると倦怠感、腹部膨満感、食欲不振などの有意症状が出現する場合もあります。

脂肪肝に対する基本的な治療策としては、主に生活習慣の改善、食事療法や運動療法になります。

改善を目指す上で大切なのは、定期的に主治医やかかりつけ医と相談しながら肝機能の検査を行い、自分の状態を正しく把握していくことです。

また、生活習慣の改善とあわせて行う治療として、再生医療という選択肢もあります。

脂肪肝に対する再生医療について、以下の記事では実際の症例を紹介しています。ぜひ一度ご覧ください。

患者様の状態によって、再生医療の実施可否、治療計画、想定される経過、リスクなどが異なります。

詳細については、当院リペアセルクリニックまでご相談ください。

\無料相談受付中/

脂肪肝の症状に関するよくある質問

脂肪肝にいい食べ物はありますか?

脂肪肝の改善や予防には、良質なたんぱく質と食物繊維を多く含む食べ物が有効です。たんぱく質は不足しやすい栄養素のため、以下のたんぱく質が豊富な食材を積極的に取り入れましょう。

- 肉

- 魚

- 卵

- 大豆製品

さらに、食物繊維には脂肪の蓄積を抑える働きが期待されます。

野菜やきのこ類、海藻などの食物繊維を豊富に含む食品を日々の食事に意識して加えていきます。

脂肪肝になるとお腹は出ますか?

脂肪肝とお腹の出方は深く関係していますが、すべての脂肪肝患者が当てはまるわけではありません。非アルコール性脂肪肝の主な原因は、食べ過ぎや運動不足による肥満です。(文献3)

余分なエネルギーが脂肪として肝臓や内臓にたまり、その結果お腹まわりが大きくなっていきます。

一方、アルコール性脂肪肝は痩せ型の人にも多く見られます。

外見が標準体型でも肝臓に脂肪が蓄積している可能性もあるため、お腹が出ていないから脂肪肝ではないと判断しないようにしましょう。

脂肪肝の症状でおならがよくでることはありますか?

脂肪肝自体がおならの増加を直接引き起こすことはありません。

しかし、脂肪肝の原因となる食生活が腸内環境を乱し、ガスがたまりやすくなる場合があります。

とくに、脂質やタンパク質の消化が不十分な場合、腸内で悪玉菌の増殖を促し、おならの回数やにおいを強めます。腸内環境を整える食事を意識し、脂肪肝と併せて改善を目指しましょう。

参考文献

(文献1)

脂肪肝|全国健康保険協会

(文献2)

運動療法はNAFLD/NASHに有効か?|日本消化器学会・日本肝臓学会NAFLD/NASH診療ガイドライン2020(改定第2板)