- その他、整形外科疾患

ストレートネックとは|改善・予防方法や重症化する前に確認すべきポイントを医師が解説

「最近、肩や首に違和感がある」

「重大な症状に発展するのではないか」

デスクワークやスマートフォンの使用が増えたことで、首や肩に不調を感じる人が増加しています。その違和感は、ストレートネックと呼ばれる症状が原因かもしれません。

本記事では、ストレートネックについて現役医師が詳しく解説します。

- ストレートネックが重症化する前に確認しておくべきポイント

- ストレートネックになる原因

- ストレートネックの改善・予防方法

最後には、ストレートネックに関するよくある質問をまとめているので、ぜひ最後までご覧ください。

なお、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。

ストレートネックが原因で起こる椎間板の変性やヘルニア、神経の圧迫など、気になる症状がある方はぜひ一度公式LINEにご登録ください。

目次

ストレートネックとは

| 症状 | 内容 |

|---|---|

| 首・肩のコリ・だるさ・違和感 | 首や肩の筋緊張、重さ、硬さ、 慢性的なこわばりを伴う |

| 頭痛・めまい・耳鳴り・吐き気 | 血流悪化や神経圧迫による頭痛、めまい、自律神経の乱れ |

| 手や腕のしびれ・冷感 | 首の神経圧迫によるしびれ、冷感、筋出力低下 |

| 疲労感・倦怠感、および胸郭の可動制限による浅い呼吸 | 全身の疲れやすさ、呼吸の浅さ、睡眠の質低下 |

| 自律神経の不調 | 動悸、消化不良、便秘、頻尿、発汗異常 |

| 重症時のリスク | 椎間板ヘルニア、頚肩腕症候群の発症 |

ストレートネックとは、首の骨(頚椎)が本来持つゆるやかなカーブを失い、まっすぐに近い状態になることを指します。近年では、スマートフォンやパソコンの長時間使用などで発症が増加しています。

正常なカーブが失われると、頭の重みがダイレクトに首にかかり、首・肩のこりや頭痛、めまい、しびれなど多彩な症状を引き起こすため、重症化する前に早期の対応が大切です。

ストレートネックが重症化する前に確認すべきポイント5選

| 確認すべきポイント | 詳細 |

|---|---|

| 首・肩の不快感と可動域の低下 | 首や肩の筋緊張、可動域制限、慢性的な違和感や重さ |

| 頭痛・めまい・自律神経症状の出現 | 血流悪化や神経圧迫による頭痛、めまい、自律神経の乱れ |

| 手足のしびれ・冷えなど神経症状 | 神経圧迫による手足のしびれ、冷感、力の入りにくさ |

| 猫背・前かがみなど姿勢の崩れ | 無意識の猫背、前かがみ、姿勢バランスの乱れ |

| 姿勢の崩れをチェック | 壁立ちで後頭部がつかない、首のラインの直線化 |

ストレートネックが重症化すると血流の悪化やめまいだけでなく、椎間板ヘルニアなどを発症するおそれがあります。確認すべきポイントのひとつは、首や肩の筋肉に常時緊張が見られる場合です。動かしづらいと感じた場合は要注意です。

さらに、頭痛やめまい、動悸などの自律神経症状がある場合は、首の状態が悪化している可能性があります。また、姿勢が崩れて猫背や前かがみになっている状態は、首に余計な負担がかかっている証拠です。

これから紹介するポイントが当てはまる方は、重症化する前に早い段階で医療機関を受診しましょう。

1. 首・肩の不快感と可動域の低下

| ポイント | 解説 |

|---|---|

| 筋肉の硬さ・慢性的なこわばり | 首・肩の筋緊張、重さ、硬さ、僧帽筋・肩甲挙筋の慢性疲労 |

| 首の動きがぎこちない・制限される | 首の可動域低下、後屈困難、動作時の違和感やぎこちなさ |

| 日常生活での支障や要注意サイン | 神経圧迫による手のしびれ・冷感、椎間板変性リスク、日常動作 |

首や肩のこわばりや動かしにくさを感じる場合、ストレートネックの初期兆候かもしれません。とくに、後方を振り向く動作や上を向く際に違和感や可動域の制限がみられる場合は、前弯が減少している兆候といえます。

筋緊張の持続は血流を阻害し、症状の慢性化を招きます。こうした変化に早期に気づき、姿勢の改善やストレッチなどのセルフケアを取り入れることが、症状の進行を抑える上で不可欠です。

2. 頭痛・めまい・自律神経症状の出現

| 確認すべきポイント | 説明 |

|---|---|

| 頭痛・めまい | 首筋緊張による血流悪化、神経圧迫、頭痛やふらつき、慢性的な頭重感 |

| 耳鳴り・ふわふわ感 | 三半規管や自律神経への影響、耳鳴り、バランス障害、浮遊感 |

| 自律神経の乱れ(ストレス症状含む) | 交感神経過緊張、動悸、不眠、消化不良、異常発汗、慢性倦怠感 |

ストレートネックが進行すると、首の骨や筋肉が神経や血管を圧迫しやすくなり、その影響で頭痛やめまい、ふらつきなどの症状が繰り返し現れるようになります。

とくに首の緊張によって血流が悪化すると、脳への血液循環が滞りやすくなり、頭の重さや不快感が慢性化するケースもあります。また、耳鳴りやふわっと浮く感覚は、平衡感覚をつかさどる三半規管や神経系への影響が原因です。

さらに、自律神経の働きが乱れると、動悸、不眠、消化不良、手足の冷えなど、さまざまな体調不良が起こることもあります。これらの症状は、ストレートネックが原因で起きている可能性が高く、単なる首や肩のこりとは異なり、全身の健康に関わる問題です。不調が続く場合は、早急に医療機関を受診しましょう。

3. 手足のしびれ・冷えなど神経症状

ストレートネックが進行すると、首にかかる負担が増し、頚椎から伸びる神経が圧迫されやすくなります。その結果、手や腕にしびれやチクチク感、冷え、感覚の鈍さ、さらに力が入りにくいといった神経症状が現れることがあります。この症状は、神経根症と呼ばれ、ストレートネックによる神経障害のサインです。

しびれが数日以上続く、脱力やふらつきがある、感覚が明らかに低下しているといった症状がみられる場合、病状の進行や頚椎椎間板ヘルニアなどの合併症が疑われます。これらの神経症状は、放置すれば日常生活に支障をきたし、重症化するリスクがあります。

手足のしびれや冷え、力の入りにくさなどが続く場合は、早急に医療機関を受診し、適切な評価と対処を受けることが重要です。

4. 猫背・前かがみなど姿勢の崩れ

猫背や前かがみの姿勢は、ストレートネックの進行を示す重要なサインです。このような姿勢の崩れは、首の骨(頚椎)が本来持つ自然なカーブを失わせ、構造的な変化を引き起こします。とくに頭が前に出ると首への負担が大きくなり、わずか1cmのズレでも約2.7kgの重さが加わるといわれています。

その結果、首への負荷が増し、負傷のリスクも高まります。猫背が習慣化すると血流が悪化し、肩こりや頭痛に加えて、めまい、耳鳴り、慢性的な疲労など、全身に症状が広がることもあります。こうした進行を防ぐには、日常的に姿勢を確認することが大切です。

5. セルフチェックで形状を確認

| セルフチェック方法 | チェック内容 |

|---|---|

| 壁を使ったセルフチェック | かかと・お尻・肩甲骨を壁につけ、後頭部が壁に自然と接すれば正常。無理につけようとして違和感がある場合は要注意 |

| 仰向けで寝るチェック | 枕を使わず仰向けで寝て、あごが突き出る・首肩に違和感がある場合はストレートネックの疑い |

| 横から写真を撮る方法 | 耳・肩・骨盤が一直線かを確認。耳が肩より前に出ていれば姿勢異常の可能性が高い |

ストレートネックが気になる場合は、自宅でできる簡単なセルフチェックがあります。代表的なのは壁を使った方法で、かかと・お尻・肩甲骨を壁につけて立ち、あごを軽く引いた状態で後頭部が自然に壁につけば正常です。つかない場合や、無理につけると首に違和感がある場合は要注意です。

また、枕を使わずに仰向けで寝たときにあごが上がったり、首や肩に張りを感じたりする場合も、ストレートネックの可能性があります。横から写真を撮り、耳・肩・骨盤が一直線になっているかを確認する方法も効果的です。

これらは目安にすぎませんが、違和感が続く場合は早めに医療機関で相談し、必要に応じて画像検査などを受けることが大切です。

ストレートネックになる原因

| ストレートネックになる原因 | 詳細 |

|---|---|

| 前かがみ姿勢(スマホ・PC・視力) | 長時間のうつむき姿勢、前傾姿勢、視線の低さ |

| 筋緊張と運動不足による筋性変化 | 首・肩周囲の筋緊張、筋力低下、柔軟性低下 |

| 寝具・枕など睡眠環境の影響 | 高すぎる枕、合わない寝具、寝姿勢の乱れ |

| 姿勢不良(猫背)とデスク環境の問題 | 猫背、背中の丸まり、不適切なデスク・椅子の高さ |

| 遺伝・骨格・既存の頚椎障害 | 生まれつきの骨格、頚椎の疾患や外傷歴 |

ストレートネックは、日常の生活習慣や身体の使い方が積み重なることで徐々に進行します。スマホやパソコンの長時間使用、運動不足、睡眠環境の乱れなどが原因となることが多く、無意識のうちに首に負担をかけているケースが少なくありません。

前かがみ姿勢(スマホ・PC・視力)

| 原因 | 詳細 |

|---|---|

| 首への過剰な負荷が構造に影響 | 頭が前に傾くことで首への重量負担が増加(15°で約12kg、30°で約18kg) |

| S字カーブの消失 | 継続的な前傾姿勢により、頚椎の正常な弯曲が失われ、構造が直線化 |

| 疲労による回復力の低下 | 長時間の姿勢維持で筋肉が緊張・疲労し、柔軟性や姿勢回復力が低下 |

スマートフォンやパソコンの長時間使用により、首が前に突き出た前かがみ姿勢が続くと、首にかかる負担が急激に増します。頭が前に15度傾くだけで首にかかる負荷は約12kgになり、正常なS字カーブは失われやすくなります。

このような姿勢は、首や肩の筋肉が緊張し続ける原因です。疲労が蓄積して硬くなり、ストレートネックへと進行します。画面の位置を目線の高さに調整し、定期的に姿勢をリセットすることが予防のポイントです。

筋緊張と運動不足による筋性変化

| 原因 | 詳細 |

|---|---|

| 筋力低下による姿勢保持の困難 | 首や肩まわりの筋力低下による頚椎の前弯支持の喪失 |

| 同一姿勢による筋肉の硬直 | 長時間の前かがみ姿勢による筋緊張と筋バランスの崩れ |

| 血流低下による柔軟性の低下 | 筋硬直による血行不良と筋肉のこわばりの持続 |

ストレートネックの原因には、筋緊張と運動不足による筋性の変化が大きく関わっています。デスクワークやスマートフォンの使用で同じ姿勢を続けると、首や肩の筋肉が硬くなり、頚椎の自然なカーブを支えられなくなります。

また、運動不足による筋力の低下は、頭を支える力が弱まり、姿勢が崩れやすくなる要因です。

すると一部の筋肉に過度な負担がかかり、さらに緊張が強まって柔軟性も低下します。このような状態が続くことで頚椎の配列が乱れ、ストレートネックが進行します。予防には、適度な運動と筋肉の柔軟性を維持することが大切です。

寝具・枕など睡眠環境の影響

| 原因 | 内容 |

|---|---|

| 枕の高さ・硬さが合わないこと | 頚椎の自然なカーブの崩れ、筋肉や神経への負担 |

| 長時間の不自然な固定姿勢 | 就寝中の頚椎への継続的な圧力と歪みの蓄積 |

| 不適切な枕が、筋肉や椎間板に悪影響を及ぼす | 首周りの筋緊張、血流低下、椎間へのストレス増加 |

睡眠環境はストレートネックの発症や悪化に深く関与します。とくに枕の高さや硬さが合わないと、首の自然なカーブが崩れ、筋肉や神経に負担がかかります。高すぎる枕は首を突き出し、低すぎる枕は支えが不十分になるため、仰向けでは1〜6cm、横向きでは肩幅に合わせて4〜10cmが理想的です。

また、長時間同じ姿勢や寝返りしにくい寝具も頚椎に負荷をかけ、ストレートネックの原因になります。枕は定期的に見直し、首に合った高さ・硬さを選ぶことが重要です。

姿勢不良(猫背)とデスク環境の問題

| 要注意 | 詳細 |

|---|---|

| 首が常に前に出る、姿勢の崩れ | 猫背・前かがみ姿勢の継続、首と頭の前突、頚椎カーブの消失 |

| デスクと椅子の高さが合わないと負担増加 | 肩の持ち上がり、前かがみ、肘角度不適切、姿勢バランスの乱れ |

| 首にかかる負担の増大 | 頭部重量による首への負担増大、筋肉・関節へのストレス |

| 筋肉の過緊張 | 首・肩の筋肉緊張・硬直、血流悪化、慢性肩こり・首こり |

| 神経圧迫 | 椎間孔狭小化による神経圧迫、しびれ・冷感・脱力感 |

| 全身的影響 | 血流・神経伝達の滞り、自律神経の乱れ、頭痛・めまい・浅い呼吸・倦怠感 |

猫背や背中の丸まりは、首の位置を前方に引き出す原因となり、首にかかる負担を大きくします。頭部は体重の約10分の1の重さがあり、前かがみ姿勢が続くとその重みが首に集中します。

とくにデスクワークや在宅勤務で長時間同じ姿勢をとる方は要注意です。椅子や机の高さが合っていないと、肩が上がったり背中が丸まり、頚椎の自然なカーブが崩れてストレートネックが進行しやすくなります。首こりや神経症状を防ぐには、作業姿勢と環境の見直しが大切です。

遺伝・骨格・既存の頚椎障害

ストレートネックの発症には、遺伝や骨格的な特徴、そして既存の頚椎障害が関与する場合があります。たとえば、親から受け継いだ体型や頚椎の構造により、生まれつき首のカーブが浅く、ストレートネックになりやすい方がいます。

このようなケースは、骨性ストレートネックと呼ばれ、骨格そのものが原因です。姿勢や生活習慣の見直しだけでは十分な改善が得られないことがあります。

また、外傷による頚椎の損傷や、加齢に伴う椎間板の変性・靭帯の変化なども、頚椎の自然なカーブを損ないやすく、ストレートネックのリスクを高めます。

このような構造的な要因が疑われる場合は、早期に医療機関を受診し、レントゲンやMRIによる精密検査を受けることが重要です。診断結果に応じて、理学療法や装具の使用など、専門的な治療を適切なタイミングで行うことで、進行の抑制や症状の緩和が期待できます。

ストレートネックは生活習慣だけでなく、個々の身体構造とも深く関係するため、早期の理解と対応が大切です。

ストレートネックの改善・予防方法

| 改善・予防方法 | 詳細 | 注意点 |

|---|---|---|

| 姿勢と環境の見直し | デスク・椅子の高さ調整 | 数分ごとの休憩 |

| 首と肩周りのストレッチ・筋力運動 | 首の前後左右ストレッチ、肩甲骨回し、首後方筋の強化運動、タオルストレッチ | 違和感があれば中止、反動をつけずゆっくり実施 |

| 睡眠環境を整える | 首のカーブを保てる枕選び、適度な高さ・硬さの寝具、寝返りしやすい環境 | 枕の定期的な見直し・交換、高すぎる・低すぎる枕の回避 |

| 生活習慣の改善 | スマホ・PC使用時間の制限、適度な運動、こまめな休憩、正しい座り方の習慣化 | 無理な運動や長時間の同一姿勢の回避、日々の継続が重要 |

ストレートネックの改善・予防には、日常生活の中で姿勢や環境を見直すことが重要です。デスクや椅子の高さを調整し、パソコンやスマートフォンは目線の高さで使うように心がけましょう。また、首や肩まわりのストレッチや筋力運動を取り入れることで、筋肉の柔軟性と安定性が保たれ、首への負担を軽減できます。

さらに、首の自然なカーブを保てる枕や適度な硬さの寝具を使用するなど、睡眠環境の整備も効果的です。スマホやパソコンの使用時間を制限し、適度な運動やこまめな休憩、正しい座り方を習慣づけることで、無理なく継続的に予防ができます。

改善や予防は自己判断で行わず、医師の指導のもとで実施し、異変があればすぐに中止して医師に相談することが大切です。

姿勢と環境の見直し

ストレートネックの予防・改善には、姿勢と生活環境の見直しが基本です。猫背や頭が前に出た姿勢を長時間続けると、首の骨(頚椎)の自然なカーブが失われ、ストレートネックの原因になります。デスクワークやスマートフォンの操作中は無意識に姿勢が崩れやすいため、日常的に正しい姿勢を意識することが大切です。

また、机や椅子の高さ・配置が体に合っていないと、前かがみや猫背になりやすく、首や肩への負担が増します。パソコンの画面を目線の高さに合わせ、椅子に深く座ることで正しい姿勢が保ちやすくなります。環境を整えることは、ストレートネックの進行や再発を防ぐ上でも効果的です。

さらに、作業の合間にストレッチを取り入れることで筋肉の緊張が和らぎ、首のカーブを維持しやすくなります。姿勢と環境の改善はストレートネックへの根本的な対策です。

首と肩周りのストレッチ・筋力運動

| 目的・効果 | 詳細 | 注意点 |

|---|---|---|

| 筋肉の強化で正しい姿勢を維持できる | 深部屈筋・肩甲骨周辺筋の強化、前方頭位の改善、頚椎の正しい位置保持 | 無理な負荷や急激な運動の回避 |

| 筋肉を伸ばしてバランスをとる | 首後部・前部・肩周辺のストレッチ、血流改善、柔軟性向上、神経圧迫の軽減 | 違和感があれば中止する |

| 慢性症状の予防・改善 | 筋緊張の緩和、柔軟性・筋力の向上 | 慢性的な首・肩こりの軽減と再発予防 |

| 日常動作での負荷軽減 | 顎引き(チン・タック)、肩甲骨寄せの習慣化 | 日常での首の負担軽減、姿勢の自動安定 |

ストレートネックの改善には、首や肩の筋肉を適度に動かすことが有効です。ストレッチにより筋肉の硬さがほぐれ、血流が促進されることで、神経の圧迫も軽減されます。慢性的な首や肩のこりの改善や再発予防が期待でき、簡単な体操を日常に取り入れることで首への負担も軽減できます。

ただし、違和感がある場合や、反動をつけた運動は避け、無理のない範囲で行うことが重要です。可能であれば、医師の指導のもとで実施しましょう。

睡眠環境を整える

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 首のカーブ維持 | 枕や寝具の高さ・硬さ適正化で頚椎の自然な前弯を保つ |

| 寝具の選択 | 高すぎる枕・柔らかすぎる寝具は首のカーブ消失リスク |

| 筋肉の緊張予防 | 適切な寝具で首・肩の筋肉や関節への負担軽減 |

| 寝返りサポート | 高反発素材・広い枕で寝返りしやすく血行促進 |

| 姿勢の安定 | 仰向け・横向きでも首と背骨が一直線になる設計が重要 |

| 睡眠の質向上 | 良い睡眠環境で深い眠り・体の回復力向上 |

| 日常ケアとの連動 | 姿勢・運動と同様に毎日続けやすい予防策 |

ストレートネックの改善や予防には、就寝中も首の自然なカーブを保つことが重要です。高すぎる枕や柔らかすぎる寝具は、首を不自然な位置に固定し、筋肉や関節に負担をかける原因になります。

自分に合った枕やマットレスを使うことで筋肉の緊張を防ぎ、首や肩の疲労回復を促せるほか、高反発素材の枕や寝返りしやすい構造の寝具を選ぶことで首への圧力が分散され、質の良い睡眠につながります。

仰向けや横向きで寝たときに首と背骨が一直線になるよう環境を整えることで、日中の姿勢改善と連動したケアができ、ストレートネックの予防や改善に効果的です。

生活習慣の改善

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 長時間のうつむき姿勢の回避 | スマホやパソコン使用中の前かがみ姿勢を改善し、こまめな休憩を取り入れる |

| 適度な運動とストレッチの習慣 | 首・肩の筋力と柔軟性を高める軽運動の習慣化 |

| 正しい姿勢の習慣化 | 背筋を伸ばし、頭を前に出さない姿勢を保ち、画面は目線の高さに調整 |

| 睡眠環境の見直し | 枕や寝具の適正な選定による、睡眠中の首への負担軽減 |

ストレートネックの改善・予防には、日常の姿勢や行動を見直すことが重要です。スマホやパソコンの長時間使用による前かがみ姿勢は、首に負担をかけ、自然なカーブを失わせる原因になります。日常的にストレッチや軽い運動を行い、首や肩の柔軟性を保つことが効果的です。

頭を前に出さず、背筋を伸ばして座る姿勢を意識し、画面の位置を目線の高さに合わせることも負担軽減につながります。さらに、枕やマットレスが合っていない場合、睡眠中も首に負担がかかるため、寝具の見直しも欠かせません。こうした生活習慣の改善は、ストレートネックを根本から予防・改善するための対策のひとつです。

改善しないストレートネックは放置せずに受診しよう

インターネットの普及により長時間のスマートフォンやパソコン使用が増えたことで、ストレートネックに悩む人が増加しています。ストレートネックが進行すると、頭痛や吐き気に加え、椎間板ヘルニアや頚肩腕症候群などを引き起こすおそれがあります。

予防や改善を続けても改善しない場合は、早めに医療機関を受診することが大切です。改善しない、症状の悪化にお悩みの方は、当院「リペアセルクリニック」へご相談ください。ストレートネックが原因で起こる椎間板の変性やヘルニア、神経の圧迫に対しては、再生医療が有効な治療法の一つとして注目されており、根本的な改善につながる可能性があります。

ご質問やご相談は、「メール」もしくは「オンラインカウンセリング」で受け付けておりますので、お気軽にお申し付けください。

\無料オンライン診断実施中!/

ストレートネックに関するよくある質問

ストレートネックは整体で改善しますか?

軽度のストレートネックであれば、整体による筋肉や骨格のバランス調整が症状の緩和につながることがあります。ただし、激しい違和感や長期間続く症状、手足のしびれがある場合は、椎間板ヘルニアなどの神経疾患が隠れている可能性があるため、まずは医療機関での診断が必要です。

以下の記事では、ストレートネックは整体で予防できるかの有無について詳しく解説します。

ストレートネックは筋トレで予防できますか?

ストレートネックは筋トレで予防可能です。首や肩の筋肉を鍛えることで、頭を正しい位置で支えやすくなり、姿勢の崩れを防ぎやすくなります。とくに首の前後・左右の動きや肩甲骨周りのトレーニングが推奨されます。

ただし、違和感やしびれがある場合は神経の異常が隠れていることがあるため、自己判断での運動は避け、まず医療機関での診断を受けましょう。

以下の記事では、ストレートネックは筋トレで予防できるかの有無について詳しく解説しています。

ストレートネックは何科を受診すれば良いですか?

ストレートネックが疑われる場合は、まず整形外科を受診するのが適切です。

整形外科では、レントゲンやMRIなどの画像検査を用いて、頚椎の状態や神経の圧迫の有無を詳しく確認します。症状に応じて、リハビリや薬物療法が行われ、必要に応じて他の診療科と連携した治療も提供されます。

関連する症例紹介

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中8が0に!骨嚢胞ありでも人工関節回避!右変形性股関節症 60代 女性

-

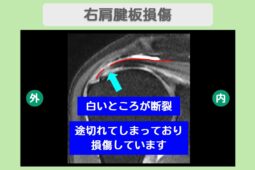

“リペア幹細胞” 痛み10段階中7が2に!手術を回避して趣味を楽しめるように!右肩腱板損傷 70代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】痛み10段階中10が4に!靴下が履ける日常を取り戻した!変形性股関節症 50代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中10が3に!高齢でも諦めなくてよかった!左変形性膝関節症 80代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中4が2に!手術を回避して日常を取り戻す!右変形性股関節症 70代 女性

-

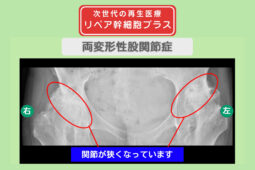

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中9が3に!人工関節を回避して孫と歩きたい!両変形性股関節症 60代 女性