- 脊椎

- 脊椎、その他疾患

むちうちにはどんな痛み・症状があるのか現役医師が詳しく解説

「数日前、車に追突された後、首や肩が痛むようになった」

「むちうちだと思っていたが、レントゲンでは異常なしだった」

「痛みやしびれが続いているのも辛いが、『気のせいでは?』『大げさではないか?』などと言われるのも辛い」

このようにお悩みの方もいらっしゃることでしょう。

むちうちは、交通事故を中心とした外傷のあと、少し時間が経ってから出現するさまざまな症状を指します。

この記事では、むちうちの痛みやそれ以外の症状、医療機関で症状を伝えるときの方法について解説します。

症状の原因がわかり、適切な治療を受けるための助けになりますので、ぜひ最後までご覧ください。

むちうちの痛みが長期化しているなど、お悩みを抱えている・再生医療について知りたい方は、当院「リペアセルクリニック」の電話相談までお問い合わせください。

目次

【どんな痛み?】むちうちの疼痛について

むちうちで痛む部分は、主に以下のとおりです。

- 首のうしろ

- 肩

- 後頭部

- 腕

- 背中

- 顔面

- 手首

体を動かすと痛む場合もあれば、安静にしていても痛む場合もあります。痛みの種類も人によって異なり、ズキズキとした痛みを感じる方もいれば、重苦しさを伴う痛みを訴える方もいます。

【痛み以外】むちうちの症状

痛み以外のむちうち症状は、主に以下のとおりです。

- 首や肩の動かしにくさ

- 肩こり

- めまい

- しびれ

- 倦怠感

- 耳鳴り

- 視力の低下

- 歩行障害

むちうちは、首に衝撃が加わったことによる筋肉や靱帯、神経の損傷が原因とされる症状の総称です。

むちうちには4つのタイプがあり、タイプごとに異なる症状が現れます。

むちうちの4タイプについては、以下の記事で詳しく説明しています。あわせてご覧ください。

むちうち症状が出るまでに時間がかかる理由

むちうちは、外傷を受けてから症状が出るまでに時間がかかることが多いとされていますが、はっきりとした理由は解明されていません。

一般的には、体への強い衝撃により交感神経が優位にはたらき、アドレナリンやベータエンドルフィンなどの脳内物質が多量に分泌されることが影響するといわれます。これらの脳内物質により、痛みを感じるセンサーが麻痺されたり鎮痛作用が生じたりします。

その結果、むちうちの原因になる事故や頭部外傷直後に症状が現れず、時間がかかることになるのです。外傷が発生してから1日、もしくは2日ほど経過してから症状が出る場合もあります。(文献1)

むちうち以外で痛みが生じる原因と対処法

首や肩の痛み、頭痛などが生じる疾患はむちうちだけに限りません。この章では、むちうち以外で痛みが生じる原因と対処法について解説します。

別の疾患がある場合

ここではむちうちと似た症状を呈する2つの疾患を紹介します。症状は似ていますが、原因はそれぞれ異なるため、むちうちだと自己判断せず、医療機関での検査や診察が必要です。

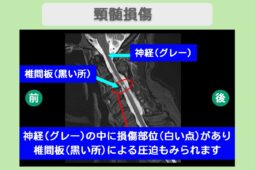

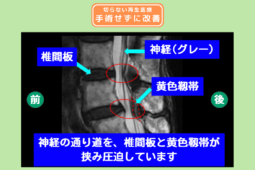

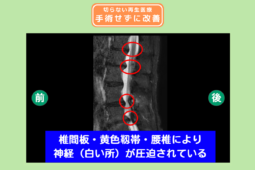

頚椎椎間板ヘルニア

頚椎椎間板ヘルニアは、加齢やスポーツ、外傷などにより、骨と骨の間でクッションの役割をする椎間板の外側に亀裂が入り、髄核(椎間板の中心)を含む椎間板組織が外に飛び出す疾患です。椎間板とは、骨と骨の間でクッションの役割をする組織を指します。

頚椎椎間板ヘルニアの代表的な症状は、首や肩甲骨、腕の痛みやしびれなどであり、進行すると手足にもしびれが生じます。

このような症状が出現した場合は、整形外科を受診し、CTやMRIなどの検査、診察を受けましょう。治療方法としては、ブロック注射や薬物療法、手術などがあります。

頚椎椎間板ヘルニアについては、以下の記事でも詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

脳脊髄液減少症

文字どおり、脳脊髄液の漏れや脱水症状などが原因で、脳脊髄液の量が減少してしまう疾患です。

起立性頭痛と呼ばれる、立ったり座ったりすると悪化する頭痛や首の痛み、めまい、倦怠感などの症状が生じます。

脳脊髄液減少症は交通事故やスポーツ時の外傷で発症するケースも多く、むちうちと間違えられるケースも少なくありません。

起立性頭痛や首の痛みがある場合は、脳神経外科や整形外科など、診断・治療が可能な医療機関を受診しましょう。治療方法としては、点滴やブラッドパッチ療法などがあります。

脳脊髄液減少症については、以下の記事でも詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

異常なしと診断された場合

むちうちはレントゲン検査での特定が難しいため、異常なしと診断されるケースもあります。患者の訴えをむちうちの指標とする場合もあるため、具体的な症状を記録し、事故の経緯とあわせて医師に説明しましょう。

症状があるもののレントゲン検査で異常がない場合は、確定診断のためにCTやMRI検査を実施することもあります。

症状によっては、ジャクソンテストやスパークリングテスト、筋萎縮検査、知覚検査といった神経学的検査を実施するケースもあります。

医療機関でこれらの検査を指示された場合は、必ず受けましょう。

受診する際のむちうち症状の伝え方

むちうちは、さまざまな症状が現れますが、目に見える症状はあまり多くありません。正確な診断や治療を受けるためにも、現在の症状を正しく伝えましょう。

この章では、むちうち症状の伝え方に関するポイントを解説します。

伝えるために必要なポイント

医師に症状を伝えるときのポイントは、主に以下のとおりです。

- 症状出現の時期

- 症状がある部位および範囲

- 痛みが生じるタイミング

- 痛みの種類

これらのポイントをもとに、症状の伝え方の具体例を紹介します。

【具体例1】

「事故の4日後くらいから首の後ろがずっと張っている感じがあります。夜中に寝返りを打つとズキッと痛くて目が覚めることが増えました。朝はとくに首を動かしにくく、洗顔や着替えが大変な状況です」

【具体例2】

「交通事故にあったのは5日前です。最初の2日間はとくに症状はなかったのですが、3日目の朝から首の後ろに鈍い痛みが出てきました。とくに、首を回したときや長時間座っていたあとに痛みを感じます」

医師の前でうまく伝えられるか不安な場合は、症状を具体的に記載したメモの持参をおすすめします。医師にメモを見てもらうことで、症状をスムーズに伝えられるでしょう。

「異常なし」と診断されたときの伝え方

医師の問診やレントゲン検査などで異常なしと診断された場合も、伝え方の基本は同じです。

- 症状出現の時期

- 症状がある部位および範囲

- 痛みが生じるタイミング

- 痛みの種類

これらの状況を、具体的に医師へ伝えましょう。

異常なしと言われた場合でも、症状があるうちは病院を受診しましょう。通院実績が、むちうち治療の必要性を判断する大きな指標となるためです。

むちうちの痛みを改善させる方法

むちうちの痛みを改善させるためには、医療機関で検査を受けて、検査結果や症状に適した治療を受けることが必要です。加えて、メンタル面でのセルフケアも大切です。

この章では、両者について詳しく解説します。

医療機関での検査および治療

むちうち症状がある場合、医療機関では以下のような検査を実施します。

- 医師による問診

- レントゲン検査

- CT検査

- MRI検査

- 神経学的検査

CTはレントゲンではわかりにくい骨折や脱臼を見つける検査であり、MRIは骨折および靭帯や神経などのダメージの有無を見つける検査です。神経学的検査は、痛みやしびれなどの症状を確認するために実施されるものです。

むちうち治療としては、患部の安静や消炎鎮痛剤の内服および湿布による対応、頚椎カラーの装着などがあげられます。症状が緩和されてきた段階では、ストレッチや筋力トレーニングなどのリハビリも行われます。

検査や治療、リハビリについては、医師および理学療法士の指示に従いましょう。

むちうち時における湿布の活用について、下記の記事で解説しています。あわせてご覧ください。

メンタルケア

むちうちは自律神経にも関係する場所である首にダメージを受けるために、めまいや不眠、気分の落ち込みなど、身体の痛み以外の症状が現れる場合があります。

加えてむちうちは、目に見える外傷がほとんどなく、レントゲンで異常なしであることも多い状況です。そのため、周りの人になかなか症状を理解されにくい辛さもあります。

症状を理解してくれる人に悩みを打ち明ける、カウンセリングを受けるなどの方法によるメンタルケアも大切です。

むちうちの痛みを知り改善に向けて行動しよう

むちうちは首に限らず、肩や腕、後頭部、顔など体のさまざまな部位が痛みます。

痛みが生じるタイミングは体を動かしているときだけとは限りません。ときには安静にしていても痛む場合があります。

むちうちの痛み改善のためには、適切な治療が必要です。そのためにも、痛みを含めた自分の症状を把握し、具体的かつ正確に医師へ伝えましょう。患者の訴えは、むちうち治療の指標の1つです。

リペアセルクリニックでは、メール相談やオンラインカウンセリングを実施しています。むちうち症状でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

\無料オンライン診断実施中!/

参考文献