- 脊髄損傷

- 脊椎

脊髄損傷におけるリハビリの内容は?トレーニングや回復見込み・注意点を解説

脊髄損傷を負ったあと「リハビリでどこまで回復できるのか?」「効果的なトレーニング方法は?」とお悩みの方もいるのではないでしょうか?

リハビリは早期に始めるほど効果が高く、適切なトレーニングを継続すれば日常生活の質向上が期待できます。

本記事では、脊髄損傷におけるリハビリやトレーニングについて詳しく解説します。リハビリの回復見込みや注意点も紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

脊髄損傷のリハビリ内容【主な部位へのアプローチポイント】

さっそく、脊髄損傷のリハビリ内容を解説します。脊髄損傷におけるリハビリでは以下の訓練や療法がよくおこなわれます。

- 可動域訓練

- 筋力トレーニング

- 歩行訓練

- 電気刺激

順番に見ていきましょう。

可動域訓練|全身へのアプローチが可能

脊髄損傷後のリハビリでは、早期から関節の可動域訓練を行います。

脊髄を損傷すると「正常な筋肉」「麻痺がある筋肉」「筋力低下した筋肉」が混在します。その結果、筋肉のバランスが崩れることで拘縮(こうしゅく:関節が固くなり動きが制限される状態)が発生しやすくなるため、早期の訓練開始が重要です。

下部頸髄損傷による拘縮では、肘・膝・足の関節が屈曲位で固定されるだけでなく、全身の柔軟性が低下します。

拘縮が進行すると、座位の維持や寝返り、起き上がり、移乗(車椅子への移動など)にも支障が出るため、可動域訓練は全身の機能維持において欠かせない訓練といえます。

筋力トレーニング|上肢・下肢の筋力強化に有効

脊髄損傷のリハビリを目的とした筋力トレーニングは、麻痺を負った筋肉とのバランスを整えるほか、残存した機能を活用して日常生活を送るために欠かせない取り組みです。

たとえば、呼吸筋を鍛える「バルサルバ法」(バルサルバ手技とは異なる)は、呼吸機能の回復に有効であり、生活の質(QOL)の向上につながります。このトレーニングは、息を止めて腹部に力を入れることで呼吸筋を鍛える方法で、推奨時間は30秒未満です。

適切な筋力トレーニングを継続すれば、上肢・下肢の筋力を維持・向上させ、日常動作の改善を図れます。

歩行訓練|下肢の機能回復に有効

歩行訓練を早期から実施すると、歩行機能の向上だけでなく、身体機能も高まります。

脊髄損傷のリハビリでは「吊り上げ式免荷歩行」がよく採用されます。

これはジャケットを装着して体を上方へ牽引し、体重負荷を軽減しながら安全に歩行訓練をする方法です。

吊り上げ式免荷歩行を実施するメリットは以下の4つです。

- 早い段階から歩行練習ができる

- 身体の一部を支え負担を軽減できる

- 転倒のリスクを減らし安全に訓練できる

- 歩く動作に近い運動ができ意欲が向上する

この方法により、安全性を保ちながら下肢の機能回復を促進します。

電気刺激|指先への細やかなアプローチも可能

機能的電気刺激(FES:functional electric stimulation)では、電気刺激により、麻痺を起こした筋肉を動かすことで身体機能の回復を図るリハビリ手法です。

具体的には、体の表面に装着もしくは体内に埋め込んだ電極から電気信号を送り筋肉を収縮させる方法です。

電気刺激により、歩行や起立動作などの日常生活動作の改善に加え、高位脊髄損傷者では人工呼吸器が不用になった報告があります。動作の向上は脊髄損傷を負った方にとって、リハビリ意欲の向上につながるでしょう。

電気刺激は、手指や手首の動作改善にも有効であり、握力の向上や指先の細かな動作の回復を促します。これにより、食事や着替え、筆記といった日常生活動作の自立支援にも貢献します。

再生医療|脊髄損傷の後遺症に対する新たな治療法

従来の治療法は主にリハビリで、症状が悪化すれば手術を受けるのが一般的でした。

しかし近年、幹細胞を用いた「再生医療」が新たな選択肢として注目されています。

幹細胞には損傷した組織を修復する働きがあり、筋力の回復や歩行の安定、感覚の改善などが期待されています。

点滴や患部に直接注射することで幹細胞が体内に投与され、血液を介して脊髄へ届けられる仕組みです。

再生医療は、手術のように傷跡が残る心配がなく、体への負担が少ない点も大きなメリットです。

「再生医療に興味があるけど具体的なイメージがつかめなくて不安…」という方は、再生医療専門の『リペアセルクリニック』にお気軽にお問い合わせください。

\無料オンライン診断実施中!/

脊髄損傷におけるリハビリの回復見込みは?

脊髄損傷後のリハビリによる回復の見込みは、損傷の程度や種類によって異なります。

脊髄損傷は、大きく分けて以下の2つに分類されます。

|

分類 |

症状 |

|---|---|

|

完全麻痺 |

脊髄の神経伝達が完全に断たれた状態で、運動機能や感覚が完全に失われた状態 |

|

不全麻痺 |

脊髄の神経伝達が部分的に残っており、運動機能や感覚の一部が残っている状態 |

一般的に、完全麻痺の場合、失われた機能の完全な回復は難しいとされています。一方で、不全麻痺の場合は、早期にリハビリを開始して適切な治療を継続すれば、機能回復が期待できます。

リハビリだけでなく、脊髄損傷の後遺症には、再生医療という選択肢もあります。

幹細胞を採取・培養する再生医療は、自己再生能力を持つ幹細胞を利用して、損傷した組織の修復を目指す治療法です。

詳しい治療法については、下記のページをご覧ください。

脊椎損傷のお悩みに対する新しい治療法があります。

脊髄損傷のリハビリに関する2つの注意点

脊髄損傷におけるリハビリ時の注意点を2つ解説します。

- 受傷後すぐは廃用症候群の発症に注意する

- 脊髄ショックのリスクも念頭に置いておく

これらの点を理解した上で、安全なリハビリに取り組みましょう。

受傷後すぐは廃用症候群の発症に注意する

受傷直後は、安静にする必要があるため、ベッド上で過ごす時間が長くなります。

そこで注意したいのが、廃用症候群の発症です。 廃用症候群とは、安静状態が長時間続くことで起こる心身機能のトラブルや疾患の総称です。

たとえば、以下のような症状が現れます。

- 床ずれ

- 関節拘縮

- 尿路結石

- 起立性低血圧

- 睡眠覚醒リズム障害

褥瘡(じょくそう:長時間同じ姿勢により身体が圧迫されて皮膚や組織が損傷する状態)を防ぐためには、こまめに体位を変え、圧を分散させるマットやクッションを活用することが必要です。

脊髄ショックのリスクも念頭に置いておく

脊髄損傷のリハビリを進める際には、脊髄ショックのリスクを考慮する必要があります。

脊髄ショックとは、脊髄に損傷を受けた際に、損傷部位だけでなく脊髄全体に影響が及ぶ現象です。

脊髄と脳の連絡が絶たれることで発生し、運動や感覚が麻痺するだけでなく、脊髄反射が完全に消失する特徴があります。

脊髄ショックは通常、1日から2日で急性期を抜けますが、重症の場合は数日から長くて数週間続きます。

その間、体を動かすことができず、安静にして過ごさなくてはなりません。また、回復後も症状が重い場合は、予後が厳しくなる可能性が高くなります。

リハビリを開始する際には、脊髄ショックの発生を念頭に置き、医師の指示に従いながら慎重に治療を進める姿勢が大切です。

まとめ|脊髄損傷におけるリハビリのトレーニングで機能回復を目指そう

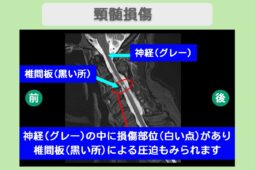

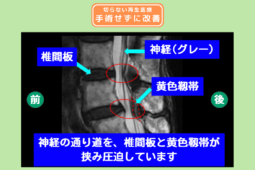

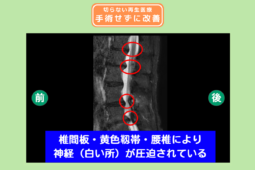

脊髄損傷は、体の中枢にある神経が損傷することです。脊髄を損傷すると、損傷した部位や程度により違いがあるものの麻痺が発生します。

損傷する脊髄レベルが高いほど重症度も高くなり、頸髄が横断される形で損傷する完全麻痺では、体を動かせなくなったり、感覚が感じ取れなくなったりします。

脊髄損傷後の主な治療法はリハビリです。リハビリでは、回復・残存した神経機能を日常生活に結び付けるため、体位変換・可動域訓練・筋力トレーニング・歩行訓練・電気刺激などに取り組みます。

また、リハビリで思ったような効果がみられない場合は、「再生医療」も選択肢としてご検討ください。

再生医療は、これまで困難とされていた脊髄の損傷修復や再生を目指す治療法です。

無料のメール相談・オンラインカウンセリングも受け付けていますので「再生医療で脊髄損傷をどうやって治療するの?」と気になる方は当院「リペアセルクリニック」にお気軽にお問い合わせください。

\無料オンライン診断実施中!/

頚髄の中心部分の損傷による「中心性脊髄損傷」については、以下の記事で詳しく解説しています。