- 脊髄損傷

- 幹細胞治療

- 脊椎

- 再生治療

脊髄損傷は治る?回復する可能性と時期別の治療法を紹介

脊髄損傷は、手足の運動や感覚が麻痺するなど、日常生活に大きな影響が出やすい疾患です。(文献1)外傷・病気など原因は多岐にわたり、脊髄を損傷した位置(損傷高位またはレベル)によって、症状の出る範囲も異なります。

しかし、リハビリテーションにより回復が見込める場合もあるほか、近年では再生医療も選択できるようになってきました。

この記事では、脊髄損傷の症状や回復の可能性について、詳しく解説します。

また、治療方法や再生医療の手法についても紹介するので、脊髄損傷の治療にお悩みの方は参考にしてください。

\まずは当院にお問い合わせください/

目次

脊髄損傷が治るかは原因・症状の重さ・損傷位置(高位)が関係する

脊髄損傷の原因は、以下のように多様です。

交通事故をはじめとする外的要因により、突然脊髄を損傷する場合があります。また、脊髄や脊椎になんらかの異常(内的要因)が出ると脊髄損傷に発展することもあります。

| 分類 | 原因項目 | 説明 |

|---|---|---|

| 外的要因 | 交通事故 | 車・バイク・自転車などの衝突や転倒 |

| 転落 | 高所や階段からの落下 | |

| 転倒 | 浴室での転倒や高齢者の転倒事故 | |

| スポーツ外傷 | ラグビー、スキー、ダイビングなどによる強い衝撃 | |

| 労働災害 | 高所作業や重量物の落下などによる事故 | |

| 暴力行為 | 殴打・刺傷・銃創など | |

| 外科手術中の損傷 | 脊椎手術や麻酔中の医療事故による損傷 | |

| 内的要因 | 椎間板ヘルニア | 椎間板が突出して脊髄を圧迫 |

| 骨粗鬆症による圧迫骨折 | 高齢者に多い、骨の脆弱化による脊椎の圧迫骨折 | |

| 脊髄梗塞 | 血流障害による脊髄の機能低下・壊死 | |

| 脊髄出血 | 脊髄や周囲での出血による脊髄の圧迫 | |

| 感染症 | 髄膜炎、脊椎炎などが脊髄に影響 | |

| 変性疾患 | 多発性硬化症、ALSなど神経系の進行性疾患 | |

| 自己免疫疾患 | 横断性脊髄炎など、免疫異常による神経炎症 | |

| 腫瘍 | 脊髄や脊椎にできた腫瘍が神経を圧迫 | |

| 先天性疾患 | 二分脊椎、キアリ奇形など、先天的な構造異常 |

脊髄損傷の症状は、完全麻痺と不全麻痺に分けられます。また、脊髄損傷では、一般的に損傷部位が脳に近い(損傷高位が高い)ほど症状の範囲も広くなります。損傷高位(レベル)別の主な症状は以下のとおりです。(文献2)

※損傷高位:損傷の位置

| 損傷高位 | 主な症状 |

|---|---|

| 頸椎(C1~C7) | ・全身麻痺や呼吸困難(C1~C4) ・手指の一部が動く(C5~C7) |

| 胸椎(T1~T12) | 下半身麻痺、体幹のバランス低下、排尿排便障害 |

| 腰椎(L1~L5) | 歩行困難、膀胱直腸障害、感覚障害 |

| 仙椎(S1~S5) | 軽度の感覚障害や排尿排便の調整機能低下 |

頚髄の中心部分の損傷による「中心性脊髄損傷」については、以下の記事が参考になります。

軽度の感覚障害や排尿排便の調整機能低下

脊髄損傷が軽度(不完全損傷)の場合は、治療次第で回復が見込めます。

不完全損傷とは、脊髄の一部が損傷した状態です。損傷部位より遠い位置にもなんらかの運動機能や感覚が残っている不全麻痺の症状が現れます。

どの機能にどの症状が残るかは、損傷のタイプによって以下のように異なります。(文献2)

| 不完全損傷の分類 | 症状の傾向 |

|---|---|

| 中心性脊髄損傷 | 上肢の麻痺が強く、下肢の影響が少ない |

| Brown Sequard(ブラウン セカール)症候群 | 片側の運動麻痺+反対側の痛覚・温度覚消失 |

| 前脊髄症候群 | 運動機能と痛覚・温度覚が失われるが、触覚は保たれる |

| 後脊髄症候群 | 触覚・振動覚・位置覚が失われるが、運動機能は比較的保たれる |

腰に近い胸椎(T11)から下の不完全損傷であれば、訓練により歩けるまでに回復する可能性があります。

足の動きをサポートする装具をつけ、杖も使っての歩行となる場合が多いです。

重度の損傷(完全損傷)の場合は治らないことが多い

脊髄の損傷が重度(完全損傷)の場合は、完治しないことが多いです。

完全損傷は、脊髄の機能が完全に絶たれてしまった状態です。脳からの指令が届かないため、損傷部位から下は完全麻痺となり動かなくなります。また、麻痺した部分は感覚もなくなります。

頚髄の高い位置での完全損傷ならば、四肢がまったく動かず全介助となるでしょう。頸髄の低い位置や胸髄の場合は、レベルに応じて上半身は動かせるため、下半身不随の状態となります。

完全損傷は通常、完治が期待できません。ただし、受傷直後に完全麻痺がみられても、数日から数か月で徐々に回復してくることがあります。

この場合は脊髄ショック(脊髄が損傷された直後に起こる、一時的な反射機能の低下または消失)を起こしていたと考えられ、完全損傷とは異なるため、慎重に経過をみるのが大切です。

【時期別】脊髄損傷の治療法

脊髄損傷は、急性期・慢性期の時期によって適切な治療法が異なります。

脊髄損傷の急性期には脊椎の固定や生命維持を優先する、慢性期には症状の程度・損傷部位に応じて長期的な目線で対応するのがセオリーです。

以下では急性期と慢性期に分けて、詳しい治療法を見ていきます。

急性期の治療

外傷をはじめとする急性期には、脊椎をギプスや装具で固定し、損傷が広がらないように対策します。とくに、重症化しやすい頚椎の固定は強く推奨されています。

同時に、頚髄や上部胸髄損傷により自発呼吸ができない場合は、人工呼吸器での呼吸確保が必要です。血圧が下がっていれば、輸液や昇圧剤を投与して管理します。

そして、状況に応じて頭蓋骨の牽引や手術を行い、神経を圧迫している原因を除去します。また、損傷後8時間以内のステロイド治療(メチルプレドニゾロン(MPSS)大量投与)も神経学的回復には有効とされています。(文献3)

脊髄損傷では、ベッド上での安静を余儀なくされることと神経の障害によって、以下のような合併症が現れるかもしれません。(文献4)急性期から合併症予防対策をとることも大切です。

- 褥瘡(床ずれ)

- 筋力の低下

- 関節可動域の低下

- 消化器合併症(ストレス性潰瘍、腸閉塞など)

- 呼吸器合併症(痰の詰まり、肺炎など)

- 尿路感染症

- 循環器合併症(徐脈、起立性低血圧、深部静脈血栓症など)

慢性期の治療

急性期の症状が落ち着いてきたら、本格的にリハビリテーションを始めます。また、引き続き治療が必要な部分は治療していきます。

以下の項目ごとに確認していきましょう。

- リハビリテーション

- ビタミン剤の投与(栄養補給)

- 抗生物質の投与

- 放射線治療

- 外科手術

リハビリテーション

残った機能を活かして日常生活を送れるように、腰を据えてリハビリテーションを実施します。脊髄損傷の場合は、以下のメニューがよく行われます。(文献5,6)

| 種類 | アプローチ箇所 |

|---|---|

| 可動域訓練 | 全身 |

| 筋力トレーニング | 上肢・下肢 |

| 歩行訓練 | 下肢 |

| 電気刺激 | 全身(指先への細やかなアプローチも可能) |

可動域訓練とは、関節と筋肉の柔軟性を維持するための訓練です。関節が固まるのを防ぐため、受傷後早期から始めます。

筋力トレーニングは、残存した身体機能を最大限活用するために欠かせません。歩行訓練は、全身の機能向上にも有用です。

電気刺激は、麻痺した筋肉を電気で動かすことで機能回復を目指す方法です。脳からの指令を代替し、神経信号の回復を促します。(文献6)

ビタミン剤の投与(栄養補給)

ビタミンB12が不足すると、神経の機能が低下します。末梢神経障害が有名で、手足のしびれや歩行障害が現れます。(文献7)

けがもしていないのに脊髄損傷の症状が現れたときには、ビタミンB12の不足が背景にあるかもしれません。極端に偏食の方、胃切除の手術を受けた方に不足しやすい傾向があります。

必要に応じて、ビタミン剤を投与して補給を行います。

抗生物質の投与

脊椎に感染が起きている場合は、抗生物質を投与して治療します。血流にのって菌が感染するケースがほとんどで、抵抗力が落ちている方が感染しやすいです。

急激に高熱と激しい痛みが出る場合も、症状がはっきりしない場合もあり、個人差が大きいです。

いずれにしても脊椎への感染が疑われれば、抗生物質の投与を開始します。同時に血液培養を行い、細菌を特定できたら、適した抗生物質に切り替えます。

放射線治療

がんが脊椎や脊椎の内部に転移し、脊髄を圧迫して脊髄損傷の症状が出ることがあります。この場合、手術は難しいケースが多く、放射線治療が適応されやすいです。

治療のタイミングとしては、発症後なるべく48時間以内、あるいは72時間以内に行うべきといわれています。ただし、これ以降でも症状が改善するケースもあるため、治療を試みる価値はあるでしょう。(文献8)

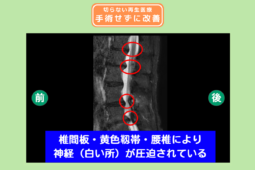

外科手術

脊髄損傷の手術には、脊椎を固定する手術や、脊髄の圧迫を取り除く手術があります。

急性期のうちに固定や除圧を図るべきケースも多い一方、急いで手術をしなくても回復が見込めるケースもあり、全身状態が落ち着いてから手術を検討する場合は珍しくありません。

椎間板ヘルニアや腫瘍、血腫によって脊髄が圧迫されている場合は、必要に応じて取り除く手術を行います。また、細菌感染の場合も、感染巣を取り除く手術や、脊椎を固定する手術が必要となることがあります。

脊髄損傷の治療を進めても後遺症が出ることはある

脊髄損傷の治療を行っても、残念ながら後遺症が出ることは少なくありません。損傷の程度や損傷高位をはじめ、さまざまな要因が予後に関係します。

代表的な後遺症は、四肢の麻痺やしびれです。歩く、ベッドから車いすに移る、寝返りをするといった基本的な動作に支障をきたし、日常生活に大きく影響します。

触った感覚や痛みの感覚、温度感覚といった感覚の障害も生活に影響します。たとえば痛みの感覚が消失すると、けがに気づかないほか、胃潰瘍などの内臓の痛みにも気づけません。

排尿や排便の制御困難(膀胱直腸障害)や、体温・血圧の調節機能の低下といった自律神経障害もよくある後遺症です。

\まずは当院にお問い合わせください/

脊髄損傷(後遺症)の治療法として再生医療も選択肢の一つ

脊髄損傷の一般的な治療では、手術により神経を圧迫している要因を取り除いたあと、リハビリテーションで社会復帰を目指します。

しかし、手足の麻痺や感覚が戻るかどうかは個人差があり、寝たきりや車椅子での生活を余儀なくされるケースも少なくありません。

ただ、近年では脊髄損傷や、その後遺症に対する治療法として、再生医療が登場しました。再生医療とは、体内の幹細胞が持つさまざまな組織に分化(変化)する特徴を活かした治療です。

脊髄損傷の場合は、骨髄由来の幹細胞か脂肪由来の幹細胞が使われます。脂肪由来幹細胞は、骨髄由来幹細胞よりも採取・培養しやすく、感染リスクを抑えて多くの細胞を投与できるのが利点です。

脊髄損傷の治療法として再生医療へご興味のある方は、リペアセルクリニックまでお問い合わせください。

\まずは当院にお問い合わせください/

幹細胞を投与する方法として2種類挙げられる

| 投与方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 点滴 | 特殊な技術なく実施できる | 脊髄に到達する細胞が少ない |

| 硬膜内注射 | 損傷部位に直接幹細胞を届けられる | 実施できる医療機関が限られる |

脊髄損傷への幹細胞の投与方法は、点滴と硬膜内注射の2種類です。

点滴では、血管へ幹細胞を投与し、血流を介して脊髄へ届けます。硬膜内注射とは、腰あたりから脊椎へ針を刺し、脊髄のある硬膜内に直接投与する方法です。両者を掛け合わせて効果を高める場合もあります。

点滴では脊髄に到達する幹細胞数が少なくなりやすいです。一方で、損傷部位へ直接投与する方法では、幹細胞の数をほとんど減らさず患部へ届けられるため、点滴と比べて神経の再生力が高いです。

ただし、硬膜内へ直接投与する方法は国内でも限られた医療機関でしか行われていません。硬膜内注射を検討される場合、受診予定の医療機関へ問い合わせてみましょう。

脊椎損傷のお悩みに対する新しい治療法があります。

まとめ|脊髄損傷の治療で再生医療をご検討の際は当院へご相談ください

脊髄損傷は、大きな事故や転落だけでなく、平坦な道で転んでも発症する疾患です。脳と体をつなぐ脊髄が損傷すると、手足を動かせなくなったり感覚がなくなったりと、これまで通りの生活を送れなくなる場合があります。

脊髄を損傷した直後の治療法としては、脊椎を固定し安静にするほか、手術で脊髄の圧迫を取り除くのが一般的です。また、慢性期にはリハビリテーション、ビタミン剤・抗生物質の投与、外科手術など症状に合わせて処置を施します。

近年では、脊髄損傷や後遺症の治療法として、再生医療も登場しました。脊髄損傷において、リハビリテーションでの回復についても大きな可能性が広がる治療として、再生医療は注目されています。

当院リペアセルクリニックでも再生医療を提供しておりますので、ご興味がある方は気軽にお問い合わせください。

\まずは当院にお問い合わせください/

また、再生医療については下記のサイトでも発信しておりますので、合わせてご確認ください。

再生医療とは?実例やメリット・デメリット、研究ができる大学の学部も紹介

参考文献

(文献1)

公益社団法人 日本整形外科学会「脊髄損傷」日本整形外科学会ホームページ

https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/spinal_cord_injury.html(最終アクセス:2025年4月18日)

(文献2)

一般社団法人 日本脊髄外科学会「脊髄損傷」日本脊髄外科学会ホームページ

https://www.neurospine.jp/original62.html(最終アクセス:2025年4月18日)

(文献3)

横田 裕行ほか.「急性期脊髄損傷におけるメチルプレドニゾロン大量療法の臨床的意義」『日救急医会誌』

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjaam1990/6/4/6_4_349/_pdf (最終アクセス:2025年4月28日)

(文献4)

独立行政法人 労働者健康安全機構「脊髄損傷とは」労災疾病等医学研究普及サイト

https://www.research.johas.go.jp/sekizui/(最終アクセス:2025年4月18日)

(文献5)

田島文博ほか.「脊髄損傷者に対するリハビリテーション」『脊髄外科』30(1), pp.58-67, 2016年

https://www.jstage.jst.go.jp/article/spinalsurg/30/1/30_58/_pdf(最終アクセス:2025年4月18日)

(文献6)

松永俊樹ほか.「脊髄損傷患者に対する最新のリハビリテーション治療―機能的電気刺激(functional electrical stimulation:FES)『Jpn J Rehabil Med』56(7), pp.555-559, 2019年

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjrmc/56/7/56_56.555/_pdf(最終アクセス:2025年4月18日)

(文献7)

畑中裕己.「ビタミンB12欠乏性神経障害」『臨床神経生理学』45(6), pp.532-540, 2017年

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jscn/45/6/45_532/_pdf/-char/ja(最終アクセス:2025年4月18日)

(文献8)

笹井啓資.「緩和ケアにおける放射線治療」『順天堂医学』57(6), pp.582-587, 2011年

https://www.jstage.jst.go.jp/article/pjmj/57/6/57_582/_pdf(最終アクセス:2025年4月18日)

関連する症例紹介

-

【痛み劇的改善で手術回避】 腰椎椎間板ヘルニア・両膝変形性関節症 70代女性

-

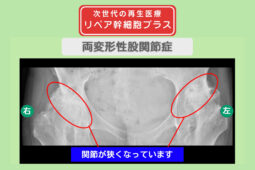

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中9が3に!人工関節を回避して孫と歩きたい!両変形性股関節症 60代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中2が0に!人工関節手術を回避できた!右変形性股関節症 60代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中6が1に!テニス復帰も夢じゃない! 両変形性ひざ関節症 60代 女性

-

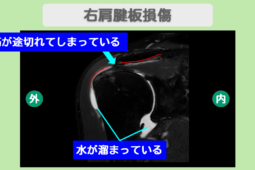

“リペア幹細胞” 痛み10段階中2が0に!ゴルフ講師復帰を果たした!右肩腱板損傷 70代 男性

-

“リペア幹細胞” 両股関節の痛み10が0に!手術を避けて痛みのない毎日へ!両変形性股関節症 70代 女性