- 股関節、その他疾患

- 股関節

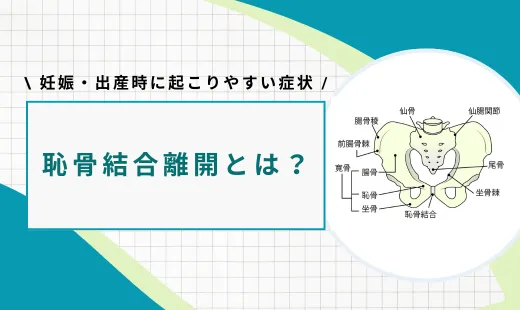

恥骨結合離開とは?妊娠・出産時に起こりやすい症状の原因と治療法を紹介

妊娠出産で骨盤がゆるむと、陰毛の生え際あたりにある恥骨に負荷がかかりやすいです。場合によっては、左右の恥骨をつなげている軟骨と靱帯が伸びて「恥骨結合離開」を起こします。

痛みをなんとかしたくても、育児中だとなかなか病院にも行けず、妊娠中や授乳中だと薬を飲んで良いか悩むこともあるでしょう。

この記事では恥骨結合離開の原因や症状、検査方法、治療方法について解説します。自宅でケアするポイントや、自然に治る可能性があるのかもお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

恥骨結合離開は妊娠・出産時に発症しやすい

恥骨結合離開は、恥骨結合部分が過度に広がる状態です。

そもそも恥骨結合は骨盤の一部分で、左右の恥骨が軟骨と靱帯でかたくつながっています。おへそからまっすぐ下がっていくと、陰毛の生え際のあたりにかたい骨が触れますが、恥骨結合があるのはこのあたりです。

妊娠・出産の際に、ホルモンの影響で靱帯がゆるんだり、恥骨結合に圧力がかかったりすると、恥骨結合が引き伸ばされて隙間が広がることがあります。この状態が恥骨結合離開で、痛みが起きたりうまく歩けなかったりといったさまざまな症状が現れます。

恥骨結合離開の関連症状| 恥骨結合炎について

恥骨結合離開と似ている症状に「恥骨結合炎」があります。恥骨結合炎とは、恥骨結合に負担がかかって炎症が起きている状態です。恥骨結合炎が悪化して恥骨結合離開に至るケースもあります。

恥骨結合離開は妊娠・出産に関連して起きることが多い一方、恥骨結合炎は、スポーツによって強い力が加わり発症することも少なくありません。手術の合併症として起こることもあります。

| 恥骨結合離開 | 恥骨結合炎 | |

|---|---|---|

| 主な原因 | ・妊娠に伴うホルモンバランスの変化 ・出産時の恥骨への圧迫 |

・恥骨への運動ストレス ・恥骨結合にねじれる力がかかる ・恥骨に付着している筋肉により強く引っ張られる |

| 恥骨結合の距離 | 10mm以上 | 変化がない、または10mmより短い |

恥骨結合離開になる方の割合は多くありません。妊娠中や産後に恥骨が痛む場合は、恥骨結合炎の可能性もあります。

恥骨結合離開の原因

ここでは恥骨結合離開の原因について確認しましょう。原因を知ることで、どんな対策ができるかも見えてきます。

- 妊娠・出産によるホルモン分泌で骨盤が緩むため

- 妊娠中に増えた体重が恥骨結合へ余計な負荷をかけるため

- 妊娠中の運動不足により筋力が低下するため

- 出産時に恥骨周辺が圧迫されるため

一つずつ解説します。

妊娠・出産によるホルモン分泌で骨盤が緩むため

妊娠中はホルモンの一種であるエストロゲンとリラキシンが、妊娠の維持や出産の準備のために分泌され骨盤がゆるみます。骨盤がゆるむと恥骨結合に負荷がかかりやすくなり、痛めてしまうことは多いです。

骨盤が不安定ななかで、子どもを抱っこしたり無理な姿勢で育児したり、痛みを我慢して家事をしていると、恥骨結合や恥骨にくっついている筋肉に疲労がたまります。悪化すれば恥骨結合炎を発症したり、恥骨結合離開に進展したりする可能性もあります。

妊娠中に増えた体重が恥骨結合へ余計な負荷をかけるため

恥骨結合があるのは、上半身の重みがかかりやすい位置です。妊娠中に体重が増えると、それだけ恥骨結合の負担も増えます。

また、赤ちゃんの重みでも恥骨結合に負荷がかかります。骨盤および骨盤の周りの筋肉で子宮を支えているため、赤ちゃんが大きくなるほど痛みが出やすいです。

左右に傾いた姿勢や、前かがみの姿勢では恥骨への負荷が大きくなります。片足に体重を乗せる、足を組むなどの姿勢は避け、背筋を伸ばすと痛みが緩和されるでしょう。

妊娠中の運動不足により筋力が低下するため

身体が重くなる妊娠中は、歩くのも面倒になりがちです。しかし運動不足による筋力低下も、恥骨結合離開のリスクとなります。

とくに骨盤の下側を覆う骨盤底筋群や、脇腹から骨盤につながる腹横筋は、妊娠中にも骨盤を支えている大切な筋肉です。これらの筋力が弱まりすぎると、体重や赤ちゃんの重みが骨盤に集中し、恥骨結合にも過剰な負担がかかってしまいます。

対策として、お腹が大きい状態でできる運動には限りがありますが、無理のない範囲で筋力を維持しましょう。

出産時に恥骨周辺が圧迫されるため

出産時に骨盤が広がり、赤ちゃんの頭や体が出てくる際、恥骨周囲が直接圧迫されて恥骨結合離開となるケースがあります。

恥骨結合離開のリスクが高いとされるのは、初産の場合や双子の場合です。(文献1)また、小柄な方や骨盤がせまい方は、恥骨結合に無理な力がかかりやすく発症しやすいといわれます。赤ちゃんが標準より大きい場合も、出産時に骨盤が広がり過ぎて、恥骨結合が引き伸ばされてしまうことがあります。

妊娠時に筋力が弱まった骨盤まわりに、出産で大きな力がかかり恥骨結合離開となるケースが多いです。妊娠時から筋力維持のための運動や姿勢を意識し、対策しておきましょう。

恥骨結合離開の主な症状

ここでは恥骨結合離開の主な症状について説明します。

- 恥骨まわりや股関節が痛む

- 思ったように歩けない

- 痛くて横向きの寝方・寝返りができない

- 脚の内側に力が入らない

順番に確認していきましょう。

恥骨まわりや股関節が痛む

恥骨結合離開では、恥骨まわりに強い痛みを感じます。(文献1)じっとしていても痛む場合が多く、押すと痛みが増すのが特徴です。

また股関節や内ももには、恥骨から筋肉がつながっており、炎症が広がって痛みを感じることがあります。歩いたり前かがみになったりする動作、立ち上がり動作、太ももを閉じるような動作でとくに痛みが増すため、動作に注意しましょう。

思ったように歩けない

恥骨にはお腹や太ももの筋肉がくっついています。恥骨結合離開になると、痛みがひびいて筋肉を動かせなくなったり、骨盤が安定しなかったりして、いつものように歩けなくなります。

妊娠中に骨盤痛があると早く歩けないほか、片足を地面から離すのがつらく、短い歩幅でちょこちょこした歩き方になりやすいです。(文献3)

痛くて横向きの寝方・寝返りができない

横向きに寝ると骨盤の片側が圧迫され、恥骨結合にも負担がかかって痛みが強くなることがあります。どうしても横向きで寝るときは、足の間にクッションなどをはさんで骨盤がねじれないようにすると、痛みがやわらぎやすいです。

また、恥骨結合部分が痛くて寝返りができない方もいます。そもそも寝返りを打つときは、骨盤にくっついている腹筋や足の筋肉に力を入れて、体全体を連動させて動かします。そのとき、骨盤にも力が加わるため、恥骨結合が痛むのです。

脚の内側に力が入らない

脚を内側に閉じる筋肉は恥骨に付着しています。動かそうとすると恥骨が引っ張られて強い痛みが起き、うまく力が入りません。

そもそも恥骨結合がゆるんでいると、骨盤も不安定になっています。これにより筋肉の力がうまく伝わらないことも、脚に力が入らない一因です。

恥骨結合離開の検査方法

妊娠中や出産後に恥骨結合離開を疑うときの、診察と検査についてまとめました。主要な検査はレントゲン撮影です。妊娠・授乳中に行って良いのかも解説します。

触診

痛みの正確な位置や痛みの程度を確認するため、医師が患部を触って診察します。どのような動作で痛みが増すか、体重をかけたときはどうかなども確認します。

痛い部分を触られるのはつらいですが、正しい診断のために必要な診察です。少しの間がんばりましょう。

レントゲン・MRI検査

恥骨のあたりに痛みがある場合、骨の状態や炎症の具合をみる検査を行います。

- レントゲン

- MRI

レントゲンはかたい骨がうつりやすいため、恥骨がどれくらい離れているかが見やすく、恥骨結合離開の診断によく使われます。

MRIはやわらかい組織をうつすのが得意で、骨以外の靱帯や筋肉などの炎症も分かりやすいのが特徴の一つ。時間のかかる検査のため、より精密に検査したい場合に行われます。

妊娠中・授乳中にレントゲン・MRI検査はできる?

レントゲン検査は放射線を照射するため、妊娠中や授乳中に検査しても良いのか不安ではないでしょうか。

レントゲン撮影は放射線被ばく量が少ないため、妊娠中も授乳中も可能です。(文献4)

少量の放射線は空気中や大地、食物に含まれており、わたしたちは日頃から少量の被ばくをうけています。自然の被ばく量とレントゲンの被ばく量を比較してみましょう。(文献5)

| 空気中から | 大地から | 宇宙から | 食物から | レントゲン(胸) | |

|---|---|---|---|---|---|

| 被ばく量 | 0.48mSv/年 | 0.33mSv/年 | 0.3mSv/年 | 0.99mSv/年 | 0.06mSv/回 |

レントゲンの被ばく量の少なさがわかります。

帝王切開などの手術の事前検査でレントゲンを撮影したり、身長の低い方・胎児が大きい場合に産道を赤ちゃんが通れるか骨盤計測するためにレントゲンを撮ったりする場合もあります。また、放射線は母乳に影響しないため授乳中も検査ができます。

安心してレントゲン検査を受けてください。

また、MRI検査は磁気を利用した検査で、通常のMRI検査は胎児に影響しません。

ただし、造影剤を用いるMRI検査は胎児に影響がでる報告があり妊娠中は行えません。妊婦さんにMRIが必要なときは、造影剤を使わず検査可能なのでご安心してください。

恥骨結合離開の治療法

妊娠中や育児中でもできる治療やケアを紹介します。妊娠中や授乳中は飲める薬が限られるので、自分でできるケア方法を知っておくと便利です。

- 痛み止め・炎症止めの薬の服用

- 患部の冷却

- 安静

- 骨盤ベルトの装着

- ストレッチや散歩

病院での治療や自宅でできるケア方法をまとめたので、ぜひ参考にしてください。

痛み止め・炎症止めの薬の服用

恥骨結合離開の一般的な治療は、投薬や冷却、注射などです。妊娠中や授乳中は痛み止めが飲めないわけではありません。

しかし、種類が限られるため、なるべく受診して医師に処方してもらいましょう。妊娠中や授乳中に飲める痛み止め成分はアセトアミノフェンです。

アセトアミノフェンが主成分の市販薬もありますが、市販薬はほかの成分も含まれているため必ず薬局の薬剤師やかかりつけの医師に相談しましょう。

患部の冷却

痛みが強い・炎症が強い場合は冷やすのも効果的です。保冷剤などをタオルで巻き、冷やしてみてください。

市販の冷湿布は妊娠中・授乳中に使えない成分が含まれているものがあります。湿布の成分は皮膚を通してからだに吸収されるため、おうちにある湿布を安易に貼らないようにしましょう。

湿布を使いたい場合は薬剤師に相談するか、病院を受診して処方してもらいます。

安静

なるべく動かずに安静にすることも恥骨結合離開で大事な治療の一つです。

育児中は安静を保つことが難しい状況ですが、痛みが強い場合は無理をしないようにしましょう。

子どもが寝ているときになるべく一緒に休息をとったり、ネットスーパーを利用して外出を減らしたりするなど、できるだけ家で過ごす工夫をすることが大切です。

骨盤ベルトの装着

骨盤ベルトを日頃から使い、骨盤を安定させると痛みの軽減につながります。

妊娠中は出産に向けてすこしずつ骨盤がひらき、胎児が大きくなることで恥骨への負担が増えます。出産後も骨盤はすぐ元にもどらないため、ベルトで骨盤を安定させましょう。

骨盤ベルトは産婦人科のある病院や助産院で購入できる場合があるので、恥骨の痛みを感じたらはやめに助産師や医師に相談してください。

市販の骨盤ベルトを選ぶ場合は、「妊娠中から産後まで使える」と書いてあるなど、妊産婦向けの商品を選んでくださいね。

ストレッチや散歩

痛みが強い急性期は、痛み止めの内服や冷却をして安静にするのが基本ですが、痛みが慢性化している場合は軽い運動が効果的です。再発予防にもなるため、医師の診察で軽い運動の許可が出たら少しずつ行いましょう。

マタニティヨガや産後ヨガなど痛みの出ない範囲で行うと良いでしょう。ベビーカーを使い、お子さんとお散歩するのもおすすめです。

恥骨の痛みに効果的なストレッチは、以下の記事でも紹介しているので参考にしてください。

恥骨結合離開はいつ治る?治療しなくても治る可能性があるかも紹介

恥骨結合離開は、骨盤ベルトや安静によって6週間ほどで安定し始め10ヶ月時点で自覚症状が無く経過良好という報告があります。(文献1)また、恥骨結合離開を含む骨盤の痛みは、通常は産後3カ月以内に自然に回復するといわれています。(文献3)

一方で、恥骨結合の開きが大きかったり、恥骨結合以外の部分も傷ついていたりする場合は、なかなか改善が見られません。産後1〜2年が過ぎても10人に1人は骨盤痛が続いているとの報告もあり、個人差が大きいです。(文献3)

恥骨結合離開は、早めに治療すれば早めの改善が期待できます。症状が強ければ、我慢せず産婦人科で相談してください。必要に応じて整形外科を紹介してもらえるでしょう。

恥骨結合離開で現れる可能性のある後遺症

恥骨結合離開になった後、残る可能性のある症状について説明します。

まずは痛みです。恥骨周辺に慢性的な痛みが残る場合があるほか、歩くときや立ち上がるときに痛みを感じる方や、くしゃみや咳で痛みが響く方もいるでしょう。

次に運動機能への影響です。恥骨結合の不安定さが残れば、寝返りをしにくい、長い時間歩けないなどの症状が残るかもしれません。子どもを抱っこしたり重いものを持ったりするときに、不安定さを感じる場合もあります。

これらの症状は、次回の妊娠・出産で負荷が増したときに、再発のリスクが高まります。月経前に恥骨結合が緩んで痛みが出る場合や、更年期の体の変化にともなって痛みが出る場合もあるでしょう。

恥骨結合離開を予防するために産後の生活で気を付けること

産後は赤ちゃんの抱っこやお世話・授乳時に無理な姿勢をとりやすく、恥骨結合離開が悪化することもあります。

出産後、育児中の恥骨結合離開との付き合い方についてまとめました。

赤ちゃんの抱っこ

出産後は赤ちゃんを抱っこすることが多いですよね。

抱っこするときは前かがみの姿勢になりやすいですが、前かがみは恥骨に体重がかかるため負荷がかかります。床など低い位置から赤ちゃんを抱っこするときは、なるべく背筋をのばし、片膝を立てて抱き上げましょう。

また、抱き上げたあとも、左右どちらかに体重がかからないよう注意し、片方の腰の骨に赤ちゃんを乗せる抱き方もひかえます。

抱っこして歩くときはなるべく骨盤ベルトを使用してくださいね。

授乳などお世話の姿勢

授乳時も前かがみになりやすいため、なるべく前かがみにならないよう床ではなく椅子に座り、授乳クッションを使いましょう。

オムツ替えやお着換えなどのお世話も前かがみになりやすいですが、オムツ交換台を使用すると腰の負担が減ります。オムツ交換台は転落に十分注意しながら使ってみてください。

恥骨結合離開とうまくつきあって再発を予防しよう!

ここまで、妊娠・出産における恥骨結合離開の原因や検査、ケアや注意点を紹介しました。

妊娠や出産で骨盤まわりは変化しますが、痛みがでやすいなかでの妊婦生活や育児は大変ですよね。どうしても姿勢がくずれてしまったり、慌ててしまって腰や恥骨に負荷がかかったりすることはよくあります。しかし、お母さんが健康でいることも大切なことです。

痛みがあるときはなるべく安静にし、しっかりケアしてください。痛みが強ければ、我慢せず病院へ行きましょう。また、痛みがひいても姿勢に気を付け、ヨガなどのストレッチや散歩を習慣にして再発を予防しましょう。

\無料オンライン診断実施中!/

参考文献

(文献1)

高須厚ほか.「創外固定で治療した出産に伴う恥骨結合離開の1例」『中部日本整形外科災害外科学会雑誌』62(2), pp.379-380, 2019年

https://www.jstage.jst.go.jp/article/chubu/62/2/62_379/_article/-char/ja/

(最終アクセス:2025年3月19日)

(文献2)

医学書院医療情報サービス「恥骨炎(恥骨結合炎)」医学書院, 2025年3月3日

https://imis.igaku-shoin.co.jp/contents/reference/sei_04260-08/4260/sei_04260-08_a023z0005/

(最終アクセス:2025年3月19日)

(文献3)

坂本飛鳥ほか.「妊娠・産後の骨盤痛が歩行に及ぼす影響:システマティックレビュー」『Japanese Journal of Health Promotion and Physical Therapy』10(1), pp.1-8, 2020年

https://www.jstage.jst.go.jp/article/hppt/10/1/10_1/_pdf

(最終アクセス:2025年3月19日)

(文献4)

日本医学放射線学会ほか5機関「「母乳中放射性物質濃度等に関する調査」についてのQ&A」平成23年6月8日

https://www.jsog.or.jp/news/pdf/Q&A_20110608.pdf

(最終アクセス:2025年3月19日)

(文献5)

環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料(平成26年度版)第1章 放射線の基礎知識と健康影響 8身の回りの放射線」環境省ホームページ

https://www.env.go.jp/content/900413502.pdf

(最終アクセス:2025年3月19日)

関連する症例紹介

-

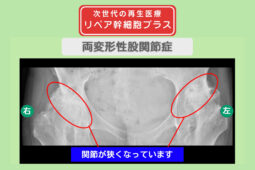

リペア幹細胞プラス【分化誘導】痛み10段階中10が4に!靴下が履ける日常を取り戻した!変形性股関節症 50代 女性

-

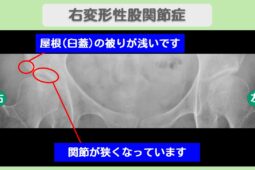

“リペア幹細胞” 痛み10段階中4が2に!手術を回避して日常を取り戻す!右変形性股関節症 70代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中9が3に!人工関節を回避して孫と歩きたい!両変形性股関節症 60代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中2が0に!人工関節手術を回避できた!右変形性股関節症 60代 女性

-

“リペア幹細胞” 両股関節の痛み10が0に!手術を避けて痛みのない毎日へ!両変形性股関節症 70代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中5が0に!透析中でも安心の股関節治療!右変形性股関節症 40代 女性