- 脳卒中

- 頭部

- 脊椎

- 手根管症候群

- 手部

手がしびれる病気の前兆|チェック方法と治し方・予防法を解説【医師監修】

手のしびれは一時的なものと思われがちですが、実は重大な病気の前兆の可能性もあります。

とくに、片側だけのしびれや、痛み、脱力感を伴う場合は注意が必要です。

本記事では、手がしびれる原因となる病気の特徴やセルフチェックの方法、医師が推奨する治療・予防法について詳しく解説します。

理解を深めて日常の違和感に気付けるようになって、早めの対処につなげましょう。

当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、手のしびれの治療にも用いられている再生医療に関する情報の提供と簡易オンライン診断を実施しているので、ぜひご登録ください。

目次

手がしびれる病気の前兆とセルフチェック方法

手のしびれは、誰しも一度は経験する身近な症状ですが、実は重大な病気のサインである可能性も潜んでいます。

手がしびれる病気の前兆に気づいて早期治療するためにも、ご自身のしびれをよく観察し、セルフチェックしましょう。

以下では、チェックする場所や範囲、時間帯などさまざまな面からセルフチェックする方法を解説します。

しびれの場所

手のしびれを感じたとき、まず確認すべきなのは「しびれが出ている部位」です。

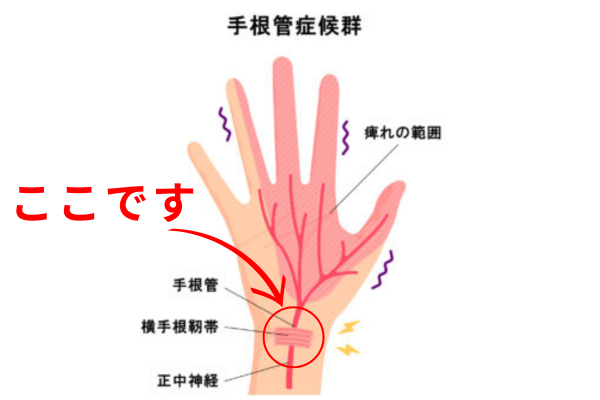

たとえば、親指・人差し指・中指にしびれが出ている場合、手首の中を通る神経が圧迫されて起こる「手根管症候群」が疑われます。

手根管症候群は、手首のトンネル(手根管)がなんらかの原因で狭くなり、その中を通る正中神経が圧迫されることで、しびれや痛みを生じる病気です。

|

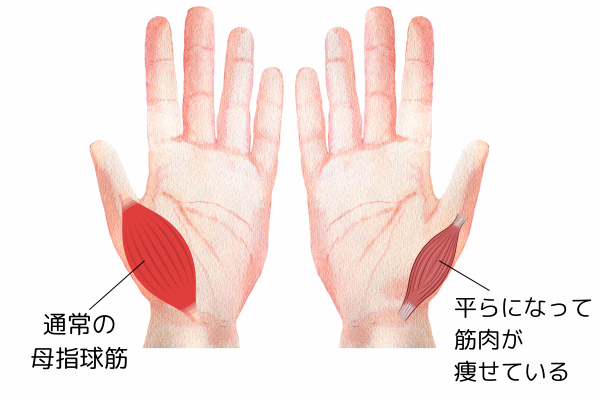

Point! 薬指の内側(中指側)と外側(小指側)を、指でなぞってみてください。もし中指側だけがしびれているなら、高い確率で手根管症候群が疑われます。 両手の母指球筋を比べ、平らになって筋肉が痩せているなら、進行した手根管症候群になります。

しびれが弱くても母指球筋が小さくなっていたら、今以上に悪くならないように手術した方が良いでしょう。 進行すると、服のボタンが付けにくくなったり、お箸が持ちにくくなったりするなど、手術しても後遺症として残ってしまうケースもあります。 |

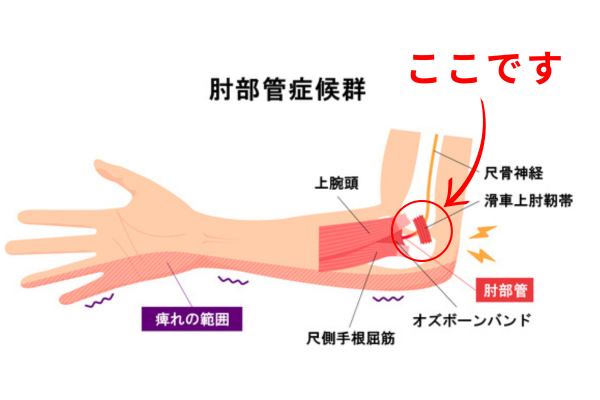

一方、小指や薬指にしびれがある場合は、「肘部管(ちゅうぶかん)症候群」の可能性も考えられます。

肘部管症候群は、肘の神経の通り道が狭くなって起こるしびれです。たとえば、椅子などに肘の内側をぶつけると指までしびれる場合がありますが、肘部管症候群の原因である尺骨神経によるものです。

また、手の甲側がしびれる場合は、「橈骨(とうこつ)神経麻痺」の疑いもあります。

橈骨神経麻痺は、腕の外側から手の甲にかけて走る神経が圧迫されることで起こるのが特徴です。

たとえば、腕枕をして寝てしまった後に手がしびれるのは、橈骨神経圧迫による一時的な麻痺による可能性を否定できません。

ひどい場合は手のひらがだらんと垂れて動かなくなる場合もありますが、2〜3カ月ほどリハビリを行って様子を見れば、改善するケースもあります。

しびれの範囲

しびれが出ている範囲も、原因を見極める上で重要な手がかりです。

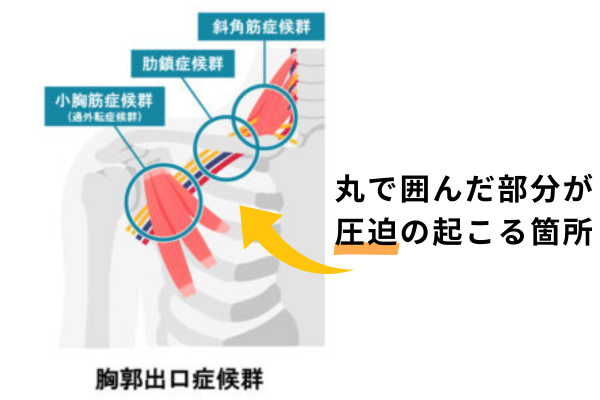

たとえば、しびれが手全体に広がっている場合は、首や肩まわりの神経が圧迫される「頚椎症」や「胸郭出口(きょうかくでぐち)症候群」が疑われます。

首の骨の変形や筋肉による圧迫が原因で、手先まで神経の信号がうまく伝わらなくなる状態です。

一方で、手根管症候群は手首より先(手のひらや指)に限ってしびれ、肘や腕まで広がるケースはほとんどありません。

また、片側の手だけが急にしびれた場合は、脳の血管が詰まったり破れたりする「脳卒中」の可能性もあります。

脳卒中を発症すると手足の麻痺、ろれつの回らなさ、意識障害などが一緒に現れる場合があり、早急な対応が必要です。

ただし、頚椎症でも片方だけにしびれが出るケースはあります。

症状の出方は人によって異なるため、気になる変化があれば早めに医療機関で診察を受けましょう。

しびれの時間帯

しびれの原因を考えるときは、「いつ強く出るか」という時間帯にも注目です。

一日中続くのか、特定の時間だけなのか、ある姿勢をとったときだけなのかなどの情報は、診断の重要な手がかりになります。

たとえば、手根管症候群は夜間から明け方にかけてしびれや痛みが強くなり、目が覚めたときに親指〜中指あたりがビリビリする、手を振ると少し楽になるといった特徴があります。

「いつ・どのくらい続くしびれなのか」をメモしておくと、医療機関で原因を絞り込む際に役立つでしょう。

動作との関連性(特定の姿勢、動作で悪化など)

手のしびれを感じたときは、以下のように「どんな姿勢や動作で症状が変化するか」もあわせてチェックしてみましょう。

| 姿勢・動作 | 考えられる原因 |

|---|---|

| パソコン作業やスマホ操作の後にしびれが強くなる | 手根管症候群 |

| 首を後ろに反らすとしびれが悪化する | 頚椎症 |

| 腕を頭の上に上げるとしびれが軽くなる | 胸郭出口症候群 |

日常生活の中で、しびれが「いつ強くなるのか」「どうすれば楽になるのか」を意識すると、医師への相談時にも的確な情報を伝えやすくなります。

随伴症状(痛み、感覚異常、脱力など)

手のしびれに加えて、他の症状が同時に現れることがあります。

以下のような「随伴症状」は、原因を特定する上で重要な手がかりです。

| しびれ以外の症状 | 考えられる原因や疾患 |

|---|---|

| 鋭い痛みがある | 神経腫瘍 |

| 脱力感・感覚の鈍さを伴う | 神経の損傷や圧迫が深刻な可能性 |

| 手のむくみや冷感がある | 血流障害や神経圧迫による症状 |

たとえば、指の神経にできる「叢状シュワン腫(良性腫瘍)」では、しびれと同時に鋭い痛みを感じるケースもあります。

また、筋力が低下したり、触った感覚が鈍くなったりする場合は、神経の損傷が進行しているサインかもしれません。

こうした症状がある場合は早めに医療機関を受診し、詳細な検査を受けることが大切です。

過去の病歴

手のしびれの原因を正確に判断するためには、「過去の病歴」も大きな手がかりになります。

以下のような既往歴がある場合は、しびれの背景に何らかの疾患が関係している可能性があります。

| 関連する病歴 | しびれとの関係性 |

|---|---|

| 糖尿病 | 末梢神経障害を起こし、手足のしびれの原因になることがある |

| 高血圧 | 血流障害により、神経に影響が及ぶ可能性がある |

| 神経系の既往症 | 再発や別の神経疾患の可能性がある |

健康診断の結果やこれまでにかかった病気・治療内容も含めて、医師にできるだけ詳しく伝えると、的確な診断と治療につながります。

危険信号(麻痺の進行、意識障害など)

手のしびれに加えて、以下のような症状が現れた場合は脳卒中の可能性が高いため、迅速な対応が求められます。

| 症状 | 考えられる状態 |

|---|---|

| 麻痺の進行 | 脳の損傷による運動障害の悪化 |

| 意識障害 | 脳全体への影響が進行している可能性 |

| ろれつが回らない・言葉が出ない | 言語中枢へのダメージが疑われる |

| 激しい頭痛 | 出血性の脳卒中(くも膜下出血など)の可能性 |

| 片側の手足や顔のしびれ | 脳の片側への血流障害のサイン |

このような症状が少しでも見られたら、ためらわずに救急車を呼ぶ、もしくは速やかに医療機関に連絡することが大切です。

時間が経つほど、後遺症のリスクが高まります。

手がしびれる「脳卒中」の特徴・前兆チェックリスト

脳梗塞・脳出血などの脳卒中では、「手のしびれ」が前兆として現れる場合があります。

とくに、片側だけのしびれや急に力が入りにくくなる症状には要注意です。

次のチェック項目に当てはまるものがある場合は、早急な受診が必要になる可能性があります。

| チェック項目 | 該当 |

|---|---|

| 片側の手だけ、または片側の手足に突然しびれが出た | □ |

| 顔の片側のゆがみ(口角が下がるなど)に気づいた | □ |

| ろれつが回らない、言葉がうまく出てこない、言葉が聞き取りにくい | □ |

| 片方の目が見えにくい、物が二重に見えるなど急な見え方の異常がある | □ |

| 原因不明のふらつきや、真っ直ぐ歩けない感じが突然あらわれた | □ |

| これらの症状が、数分〜数十分でいったん治まったことがある(TIAの可能性) | □ |

これらの症状は、一時的におさまっても「一過性脳虚血発作(TIA)」など、将来の脳梗塞につながる重要なサインの可能性があります。

顔・腕・言葉に異変を感じたら、「そのうち治るだろう」と様子を見ず、至急救急外来や脳神経外科・脳神経内科の受診を検討してください。

手がしびれる病気|主な原因と発症メカニズム

軽いしびれであっても、放っておくと後々治療しにくくなるケースがあります。神経は一度傷ついてしまうと、一生後遺症として残る恐れがあるのです。

ここでは、手がしびれる病気の主な原因と発症メカニズムについて解説します。

首近くの神経が圧迫されて手がしびれる「頚椎症」

手のしびれの原因として、首の骨(頚椎)の異常が関係しているケースがあります。

とくに多いのが「頚椎症」で、加齢とともに首の骨が変形したり、骨のとげ(骨棘)ができたりにより、神経が圧迫されて起こります。

たとえるなら、長年使い続けた家の柱や梁が少しずつ歪んだり、ひびが入ったりするようなものです。

長時間のパソコン作業やスマートフォン操作で猫背になっている人は、頚椎に負担がかかりやすくなっているので注意しましょう。

手と足がしびれる可能性がある「椎間板ヘルニア」

椎間板ヘルニアとは、背骨の間でクッションの役割をする「椎間板」が飛び出し、近くの神経を圧迫してしまう病気です。

まるで饅頭の中身が押し出されるように椎間板の一部が突出し、神経を強く刺激する場合があります。

若い人でも、重いものを急に持ち上げたときなどに発症することがあり、ぎっくり腰のように突然の激しい痛みやしびれに襲われるケースもあるため注意が必要です。

首のあたりで起こる「頚椎ヘルニア」では、手や足の両方にしびれが出る可能性があります。

一方、腰で起こる「腰椎ヘルニア」は手にしびれは出ず、主に足に症状が現れるのが特徴です。

手のしびれ・痛み・だるさを引き起こす「胸郭出口症候群」

胸郭出口症候群は、首から腕、指先へと伸びる神経や血管が通る「胸郭出口」と呼ばれる狭い通路が、何らかの原因により圧迫されて起こります。

圧迫により、手のしびれや痛み、腕のだるさ、冷感などの症状を引き起こすのが特徴です。

胸郭出口は鎖骨と肋骨の間に位置するため、なで肩の人や重い荷物をよく持つ人だとスペースが狭まりやすく、症状が出やすくなります。

整形外科の外来では比較的まれなケースとされており、診断までに時間がかかる場合も少なくありません。

診断された場合は、まずリハビリや筋力トレーニングによる治療が基本です。

指にしびれや痛みが生じる「手根管症候群」

手首にある「手根管」というトンネル状の部分で正中神経が圧迫されると、「手根管症候群」が起こります。

正中神経は、親指・人差し指・中指・薬指の半分に感覚を伝えているため、圧迫されると指先のしびれや痛み、腫れぼったさなどの症状が現れるのです。

とくに、妊娠中や更年期の女性に多く見られ、ホルモンバランスの変化で手根管周辺が腫れやすくなるのが一因とされています。

また、手をよく使う作業や趣味がある方にも発症しやすい傾向があります。

両手がしびれることもある「末梢神経障害」

末梢神経は、脳や脊髄から体の各部へ信号を送る神経のネットワークです。

障害が起きると手足のしびれや痛み、感覚の異常が現れます。

糖尿病やビタミン不足などが主な原因で、とくに両手や両足にしびれが出やすいのが特徴です。

手のしびれが片側だけに現れたら要注意「脳卒中」

手のしびれでもっとも注意したいのが、脳卒中です。

脳の血管が詰まったり、破れたりすることで脳の機能が障害を受けます。

手のしびれだけでなく、片側の手足の麻痺、ろれつが回らない、意識がもうろうとするなど、重い症状が突然現れるケースも少なくありません。

とくに、しびれが片側だけに出ている場合や他の神経症状を伴う際は、早急に医療機関を受診する必要があります。

進行すると手全体がしびれる「糖尿病」

糖尿病が長期間続くと合併症として「糖尿病性神経障害」が起こり、手足のしびれや痛みが出る場合があります。

高血糖状態が続くと末梢神経の細胞内にソルビトールなどの物質が溜まり、神経が傷つくのが主な原因です。また、血流障害なども原因になります。

初期には足や手の指先の軽いしびれや違和感から始まり、進行すると手足全体へ広がり、感覚低下や触覚の低下、痛みを伴うケースもあります。

手のしびれが続く場合、「歳のせい」や「疲れ」と決めつけず、糖尿病の有無や血糖コントロールの状況も含めて医師に相談しましょう。

脳卒中のお悩みに対する新しい治療法があります。

手がしびれる病気の治し方と予防法

手がしびれる病気にはさまざまな原因が潜んでおり、放置すると深刻な事態を招くため注意が必要です。

ここでは、手のしびれの主な治療法と、日常生活での予防ケアについて解説します。

薬物療法

手のしびれに対しては、原因や症状の程度に応じて以下のような薬が用いられます。

- 神経の炎症や痛みを抑える薬:炎症性のしびれ。重症の場合は、ステロイド薬も使用

- 血行を改善する薬:血流不足が原因のしびれ

- ビタミン剤(とくにビタミンB群):神経の働きを助ける作用

- 糖尿病に伴うしびれ:血糖コントロールを改善するための薬

ただし、しびれは薬だけで完全に治すのが難しい症状でもあります。また、治療の効果には個人差があるため、焦らず根気強く取り組むことが大切です。

理学療法・作業療法

薬物療法だけでなく、理学療法や作業療法も手のしびれに対する治療で重要な役割を担っています。

<理学療法(フィジカルセラピー)>

ストレッチやマッサージ、温熱療法などで筋肉や関節の柔軟性を高めて血行を促進することで、しびれの軽減を目指します。

胸郭出口症候群では、両腕の重みを支える筋肉の強化が有効です。

<作業療法(オキュペーショナルセラピー)>

日常生活の中で支障が出ないように、動作の練習や自助具の活用を通じて生活の質をサポートします。

たとえば、手根管症候群では手首に負担をかけない使い方の練習や、専用の装具による安静保持の指導が行われます。

装具療法

手首・指を固定するサポーターや頚椎を支えるコルセットなどの装具は、患部を安静に保つことで神経への負担を軽減し、しびれの緩和に役立ちます。

とくに、手根管症候群や腱鞘炎など、手首の使い過ぎが原因となるケースで有効です。

たとえば、就寝中に手首をサポーターで固定すると、夜間のしびれを軽くできる場合があります。

ただし、装具にはさまざまな種類があるため、医師や理学療法士の指導のもと、自分に合ったものを選んで正しく使うことが重要です。

手術療法

手のしびれは、薬物療法・理学療法・装具療法などの保存療法で改善が期待できますが、神経の圧迫が強い場合や保存療法で効果がみられない場合には、手術が検討されます。

たとえば、手根管症候群で母指球筋がやせる、細かい動作が難しくなる(巧緻障害:こうちしょうがい)といった症状が出た場合、圧迫している靭帯を切開して神経を解放する手術が必要です。

また、頚椎症や頚椎椎間板ヘルニアが原因の場合には、首の骨に対する手術が行われるケースもあります。

一般的に、筋力低下や排尿・排便障害が出ている場合は手術の対象となるほか、しびれが我慢できないほど強い場合も手術が選択肢になります。

再生医療

手のしびれには、再生医療という選択肢もあります。

再生医療とは、本来の機能を失った組織や細胞に対して、自分自身の幹細胞や血液を用いる治療法です。

当院「リペアセルクリニック」では、幹細胞がさまざまな種類の細胞に変化する「分化能」という能力を活かし、患者様自身から採取した幹細胞を培養・増殖させて用いる再生医療の「幹細胞治療」を実施しています。

入院や手術を必要とせず、日帰りでの施術が可能です。

以下の記事では、15年以上にわたって四肢のしびれや筋力低下に悩まされていた70代女性の症例をご紹介しているので、参考までにご覧ください。

日常生活での注意点と予防法

手のしびれを防ぐには、日常の習慣を見直すことも大切です。

長時間同じ姿勢を続けたり、手首や指に負担をかける作業を繰り返したりは避けてください。

パソコンやスマートフォンの使用中はこまめに休憩を取り、ストレッチをするようにしましょう。

デスクワークでは、椅子や机の高さを調整して正しい姿勢を保つと、首や肩への負担軽減につながります。

また、バランスの取れた食事・適度な運動・十分な睡眠も大切です。

なお、しびれを感じたら「そのうち治る」と自己判断せず、早めに医療機関を受診してください。重症化の予防と改善のためには、早期治療が重要です。

まとめ|手がしびれる病気の前兆をチェックしよう

手のしびれには、神経の圧迫や血流障害、代謝異常などさまざまな原因が隠れています。

放置すると後遺症が残る病気もあるため、しびれが続いている、もしくは悪化している場合は注意が必要です。

セルフチェックで症状の変化に気づき、理学療法や薬物療法など適切な治療を受けることで、改善も期待できます。

今回の内容を参考に、手のしびれから疑われる病気の前兆をチェックし、早めに医療機関を受診しましょう。

当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、手のしびれに対する治療選択肢の一つ、再生医療に関する情報の提供と簡易オンライン診断を実施しています。ぜひ一度ご利用ください。

\無料オンライン診断実施中!/