- 脊椎

- 脊柱管狭窄症

脊柱管狭窄症の重症度分類を解説|診断方法と治療方法もあわせて紹介

「脊柱管狭窄症と診断されたけれど、自分は重症なのだろうか?」 「脊柱管狭窄症の重症度分類を知りたい」 このような思いを持たれている方もいらっしゃることでしょう。

脊柱管狭窄症の重症度は、軽度から最重度までの4段階に分類されます。

本記事では、脊柱管狭窄症の重症度分類や診断方法、治療方法などについて詳しく解説します。

自分の重症度および自分に適した治療法がわかりますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

脊柱管狭窄症の重症度分類

脊柱管狭窄症の重症度は以下の4段階に分かれています。

- レベル.1(軽度)

- レベル.2(中程度)

- レベル.3(重度)

- レベル.4(最重度)

各段階の具体的な状況と、治療の方向性および回復の見込みについて解説します。

レベル.1(軽度)

具体的な状況と、治療および回復の見込みは以下のとおりです。

|

具体的な状況 |

立っているときや座っているときに痛みやしびれはあるものの、30分程度の歩行が可能です。 少し歩くと痛みやしびれが起こり、休憩すると症状がやわらぐ症状(間欠性跛行)は生じていません。 |

|---|---|

| 治療および回復の見込み | 薬物療法や理学療法、ブロック注射などの保存療法で症状改善が見込めます。しかし、適切な治療を受けずに放置してしまうと、進行する可能性があります。 |

軽度の場合は、日常生活に支障をきたすことは少ないでしょう。しかし進行する可能性もあるので、適切な治療が必要です。

レベル.2(中程度)

具体的な状況と、治療および回復の見込みは以下のとおりです。

| 具体的な状況 | 10分から20分程度歩くと、間欠性跛行が生じます。 |

|---|---|

| 治療および回復の見込み | 保存療法のみでは回復が難しいため、専門的なリハビリテーションが必要です。日常生活に支障がある場合は、手術を検討します。 |

中程度になると、少しずつ日常生活に支障が出てきます。手術が選択肢に入り始める時期です。

レベル.3(重度)

具体的な状況と、治療および回復の見込みは以下のとおりです。

| 具体的な状況 | 10分未満の歩行により間欠性跛行が生じます。下肢のしびれや痛みのほか、筋力低下や脱力感などの症状も出てきます。 |

|---|---|

| 治療および回復の見込み | 根本的な専門リハビリで改善する可能性もありますが、保存療法の効果は限定的です。手術の検討が望ましいでしょう。日常生活がどのくらい不便であるかが判断材料です。 |

重度になると、日常生活への影響が大きくなってきます。手術が第一選択肢になる時期です。

レベル.4(最重度)

具体的な状況と、治療および回復の見込みは以下のとおりです。

| 具体的な状況 | 5分未満の歩行により間欠性跛行が生じます。下肢の痛みやしびれ、筋力低下も著しい状況です。膀胱直腸障害のため、排尿や排便に支障をきたします。 |

|---|---|

| 治療および回復の見込み | 保存療法では回復が難しい状況です。膀胱直腸障害が出現している場合は、手術が必要になってきます。 |

最重度は歩行だけではなく排泄にも支障をきたしているため、手術が必要な段階です。

脊柱管狭窄症の重症度分類における注意点

脊柱管狭窄症の重症度は固定化されたものではなく、徐々に進行していくものです。重度や最重度の方も多くの場合、最初は軽度でした。

しかし、どの段階でも例外的なケースがあります。例をあげると「軽度でありながらも手術が必要である」、もしくは「最重度でも保存療法により経過観察中である」などです。

重症度分類とあわせて、個々の状況に応じた治療が大切です。適切な治療を受けるためにも、自分の状況を正確に医師へ伝えましょう。

脊柱管狭窄症の診断方法

脊柱管狭窄症を診断する方法は、主に以下の4種類です。

- 医師による問診

- X線検査

- MRI検査

- 脊髄造影

医師による問診

主な問診内容は、以下のとおりです。

- 下肢の痛みやしびれの強さ

- 症状が出ている部位(両側か片側か)

- 間欠性跛行の有無や強さ

- 間欠性跛行が生じるまでの時間

- 姿勢による症状の変化

- 下肢の筋力低下や反射異常

閉塞性動脈硬化症と症状が似ている場合は、下肢の動脈拍動やABI(足関節上腕血圧比)などで血流状態を調べます。

X線検査

X線検査で調べる所見は、主に以下のとおりです。

- 腰椎のすべりや側弯といった変形

- 骨折の有無

- 椎間板の狭さ

- 腰椎の不安定さ

一般的かつ、速く結果が出る検査ですが、X線単独での確定診断は難しいとされています。

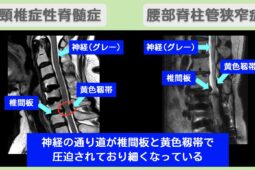

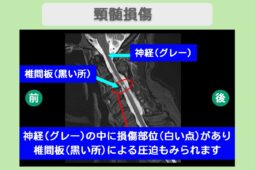

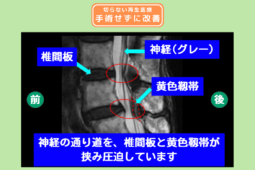

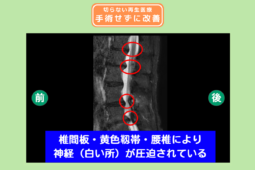

MRI検査

MRI検査では、X線検査だけでは判別できない脊柱管内の神経圧迫状況や重症度を評価します。

しかし、ペースメーカーや人工内耳など、体内に電子機器が埋め込まれている方はMRI検査を受けられません。閉所恐怖症の方や脳動脈瘤手術用クリップが入っている方なども、MRI検査を受けられない可能性があります。

脊髄造影

脊髄造影は、MRI検査を受けられない方や、MRI検査の所見だけでは確定診断がつかない方に対して行われる検査です。この検査により、脊柱管の狭窄部位や程度がわかります。

脊髄造影検査の結果は、手術適応の有無や、手術様式を決める指標でもあります。

脊柱管狭窄症の治療方法

脊柱管狭窄症の治療方法は、主に以下の5種類です。

- 薬物療法

- 理学療法

- ブロック注射

- 手術療法

- 再生医療

薬物療法や理学療法、ブロック注射は、保存療法に含まれます。

薬物療法

脊柱管狭窄症の薬物療法で用いられる主な薬は、以下のとおりです。

| 薬の種類 | 効果 |

|---|---|

| 血流改善薬 | 血流を改善して、痛みやしびれなどをやわらげる |

| 消炎鎮痛剤 | いわゆる「痛み止め」 飲み薬のほか、湿布や塗り薬もある |

| 筋弛緩薬 | 筋肉の緊張をやわらげる |

| ビタミンB12製剤 | 末梢神経に栄養を与える |

| 神経障害性疼痛治療薬 | 痛みを伝える物質の過剰放出をおさえる |

薬物療法は神経の圧迫そのものを改善するものではなく、痛みなどの症状を抑えるものです。そのため、薬物療法単独で根本的な回復は難しいといえるでしょう。

理学療法

主な理学療法としては、以下のようなものがあげられます。

- 牽引療法

- 温熱療法

- 運動療法

牽引療法とは、専用の機器を用いて腰椎を引っ張り、神経への圧迫を軽減する治療法です。通院で行うケースと入院して行うケースがあります。

温熱療法の効果は、血流促進や痛みの緩和、筋緊張の低下などです。温熱療法で用いられるものとしては、ホットパックやパラフィン浴、超音波などがあげられます。

運動療法は、理学療法士が患者の症状および健康状態を確認して、個々の運動プログラムのもと実施するものです。ストレッチや筋力トレーニングのほか、正しい姿勢指導を実施するケースもあります。

以下の記事では、脊柱管狭窄症におすすめのストレッチを紹介しています。あわせてご覧ください。

ブロック注射

ブロック注射は、痛みの原因となっている神経、もしくは神経近くの脊柱管内に局所麻酔薬やステロイド剤を注射する治療法です。硬膜外ブロック注射と神経根ブロック注射の2種類に分けられます。

痛みは強いものの、手術は必要ない方に用いられることが多い治療法です。軽度から中程度の方向けの治療といえるでしょう。

手術療法

重度、最重度の方の場合、手術療法が選択肢に入ります。主な手術方法として、固定術と除圧術の2種類があげられます。

| 手術の種類 | 内容 |

|---|---|

| 除圧術 | 椎弓と呼ばれる背中側の骨や厚くなった黄色靱帯などを切除して神経への圧迫を取り除く |

| 固定術 | 不安定な脊椎や曲がった脊椎を金属式のスクリューやロッドで固定する |

固定術は、除圧術と併用されることが多い術式です。

脊柱管狭窄症の手術療法については以下の記事でも解説していますので、あわせてご覧ください。

再生医療

手術以外の選択肢として注目されているのが再生医療です。

手足の痛みやしびれはあるものの手術適応ではないと診断された方、手術適応ではあるができれば手術を避けたい方などが再生医療の対象です。軽度から最重度まで対応可能な治療法ともいえるでしょう。

再生医療の1つが、幹細胞治療です。自分の脂肪由来の幹細胞を採取し、培養・増殖させ身体に戻す治療法で、アレルギーや拒絶反応のリスクが低いとされています。

リペアセルクリニックでは、幹細胞を脊髄腔内に直接注射する方法(脊髄腔内ダイレクト注射療法)により体内に入った数多くの幹細胞で、傷ついた神経細胞を再生できます。

脊柱管狭窄症でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

メール相談やオンラインカウンセリングも行っております。

\無料オンライン診断実施中!/

脊柱管狭窄症の重症度分類から適切な治療を受けよう

脊柱管狭窄症の重症度分類は軽度から最重度までとされていますが、症状は固定されるものではなく、変化するものです。重症度分類と自分の症状が合致しない例外的なケースもあります。

重症度分類と自分の状態、両者を充分に理解した上で、適した治療を受けましょう。

脊柱管狭窄症の重症度分類に関連するよくある質問

ここでは、脊柱管狭窄症の重症度分類に関連するよくある質問を2つ紹介します。

脊柱管狭窄症は難病指定ですか?

脊柱管狭窄症のうち、「広範脊柱管狭窄症」が指定難病となっています。(文献1)

広範脊柱管狭窄症とは、頚椎、胸椎、腰椎の広範囲にわたって脊柱管が狭窄し、神経症状が起こる病気です。「頚椎、胸椎、腰椎のいずれか2か所以上の狭窄から生じる神経症状のため、日常生活が大きく影響されること」が診断の条件です。

重症な腰部脊柱管狭窄症は障害者手帳の対象になりますか?

腰部脊柱管狭窄症を含む脊椎疾患による神経障害は、下肢の機能障害として障害者手帳の対象になる可能性があります。しかし、障害者手帳の対象になるかの判定は、重症度分類ではなく「どのくらい機能が低下しているか」です。

身体障害者手帳を申請する際は、都道府県知事、指定都市市長または中核市市長が指定する医師の診断書・意見書や申請者の写真が必要です。(文献2)

参考文献

(文献1) 難病情報センター「広範脊柱管狭窄症(指定難病70)」難病情報センターホームページ https://www.nanbyou.or.jp/entry/101 (最終アクセス:2025年3月18日)

(文献2) 厚生労働省「障害者手帳」厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html (最終アクセス:2025年3月18日)