- 脊椎

- 脊柱管狭窄症

脊柱管狭窄症の予防法5選|効果的な体操やストレッチ・食事を紹介

「腰や足に違和感を覚えるようになった…。脊柱管狭窄症かも」

「脊柱管狭窄症の予防方法を知りたい。」

そんな悩みをおもちの方もいるのではないでしょうか?

脊柱管狭窄症は、加齢とともに発症リスクが高まる病気です。腰や足の痛み、痺れなどが現れ、日常生活に支障をきたすこともあります。

本記事では、脊柱管狭窄症の予防に効果的な方法を解説します。効果のある体操やストレッチ、日常生活で気をつけるべき動作などを紹介しているので、脊柱管狭窄症の発症リスクを軽減させたい方は参考にしてみてください。

目次

【基礎知識】脊柱管狭窄症とは

脊柱管狭窄症は、中高年に多い腰部疾患の1つです。

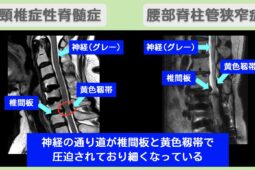

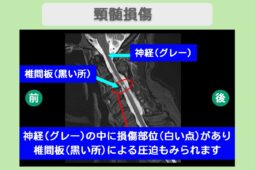

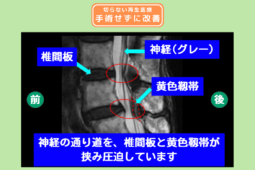

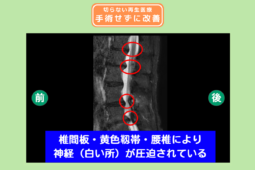

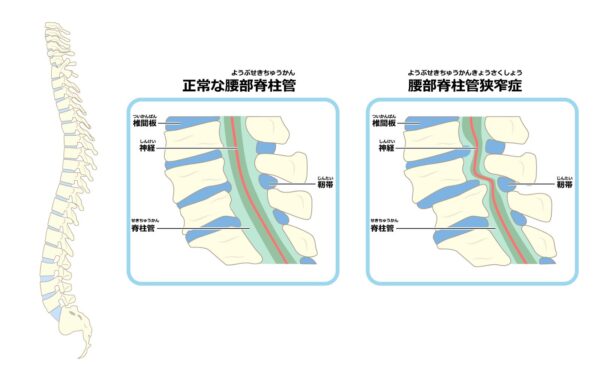

脊柱管とは、脊髄や神経根が通る背骨の中の管状の空間です。この管の中を通る神経は、運動の指令や感覚を伝える重要な役割を担っています。

この脊柱管が狭くなることで、神経を圧迫し、間欠性跛行や下肢の痺れ、痛みなどの症状がみられます。60〜70歳代以降の中高年に発症するケースが多く、姿勢の変化や背骨の変形を伴う変性疾患の1つです。

腰椎ヘルニアや腰椎圧迫骨折などの急性期の疾患と違い、徐々に症状が現れる慢性的な疾患として知られています。

脊柱管狭窄症の原因

脊柱管狭窄症が起こる原因はいくつかありますが、代表的なものは以下の3つです。

- 加齢

- 日頃の姿勢や動作習慣による影響

- 先天的な疾患によるもの

年齢を重ねると骨や椎間板の変性が起こりやすくなり、脊髄神経が通る脊柱管が狭くなってしまいます。それにより、神経を圧迫し、脊柱管狭窄症を引き起こすのです。

また、長時間のデスクワークや運動不足により、腰回りの筋肉が弱まり、姿勢が悪くなると神経が圧迫されやすくなります。

生まれつき脊柱管が狭い場合もあります。通常、成長とともに広がりますが、先天的な異常があると狭いままになり、若いうちから症状が出ることがあるのです。

症状

脊柱管狭窄症の主な症状は、臀部から下肢にかけての痺れや痛み、力の入りにくさ、間欠性跛行などです。

とくに特徴的な症状が間欠性跛行です。歩いていると脚の痛みが増強し、続けて歩くのが困難になります。少し休憩をしたり、体を前かがみにしたりすると症状が軽減し、歩けるようになります。

これらの症状に加え、排尿・排便障害や両側に症状が出てしまう場合は、重症化している可能性が高いです。

また、神経圧迫の程度が強いと、足首を上に反らせなかったり、数十メートル歩くだけで症状が強くなったりする場合があるため、医療機関への相談を推奨します。

脊柱管狭窄症にならないための予防方法5選

脊柱管狭窄症にならないための予防には、どのような方法があるのでしょうか。

ここでは5つの予防方法を紹介します。

- 日頃の姿勢や行動を見直す

- 体操やストレッチをおこなう

- 栄養バランスのとれた食事を心がける

- 肥満の方は体重を減らす

- 早めに病院を受診する

順番に見ていきましょう。

日頃の姿勢や行動を見直す

脊柱管狭窄症の予防には、日常生活での姿勢や動作に気を配ることが重要です。

長年の不適切な姿勢や動作による背骨への負担が、発症リスクを高める要因となります。

では、具体的にどのような点に気をつければよいのでしょうか。

以下に姿勢改善のポイントをまとめました。

|

背骨を全体的に動かす 背骨は、上を向く、下を向く、振り返るなど、さまざまな動きに関わっています。これらの動きをスムーズに行うためには、背骨全体に意識を集中するのが大切です。 たとえば、上を向く際は、首だけでなく背中全体を伸ばすように意識しましょう。 |

|

良い姿勢を保つ 長時間同じ姿勢でいると、背骨に負担がかかります。 デスクワークや運転など、長時間同じ姿勢でいる場合は、こまめに休憩を挟み、ストレッチをして身体を動かすようにしましょう。 |

こまめな姿勢の見直しと調整が、脊柱管狭窄症の予防への第一歩となります。

体操やストレッチをおこなう

脊柱管狭窄症の予防には、体操やストレッチも効果的です。

とくに、柔軟性を高めたい部位は股関節と肩甲骨です。股関節と肩甲骨は、背骨の動きをサポートする上で欠かせないので、筋肉をほぐせば、姿勢の改善にもつながります。

また、お尻の筋肉を鍛えるのも脊柱管狭窄症の予防に効果があります。

栄養バランスのとれた食事を心がける

脊柱管狭窄症を防ぐには、脊椎の健康を支える栄養素を意識した食事が求められます。

特定の栄養素を適切に摂取すると、骨や筋肉の状態が安定し、負担のかかりにくい体づくりにつながります。

以下は、骨を強くする代表的な栄養素です。

|

栄養素 |

働き |

食材 |

|---|---|---|

|

カルシウム |

骨の主成分となり、強化を助ける |

|

|

ビタミンD |

カルシウムの吸収を助ける |

|

|

ビタミンK |

カルシウムを骨に定着させる |

|

|

たんぱく質 |

筋肉や血液の材料になり、骨の修復を助ける |

|

|

マグネシウム |

骨の健康を維持し、強化をサポートする |

|

関節の健康を考えるなら、オメガ3脂肪酸が豊富な魚やナッツ類を積極的に取り入れましょう。これらには炎症を抑える作用があり、関節の負担を軽減します。

加えて、果物や野菜に多く含まれる抗酸化物質は、体内の酸化ストレスを和らげ、脊椎の健康を支えます。

肥満の方は体重を減らす

肥満の方は体重を減らす取り組みが脊柱管狭窄症の予防につながります。

体重が増えると腰椎や椎間板に過度な負担がかかり、炎症や変性を引き起こす原因です。また、お腹に脂肪がつくと姿勢が前傾し、腰を無理に反らせる姿勢が続いて症状を悪化させる可能性があります。

肥満体系の方は、専門家の指導のもと、適切な体重まで減量を検討してみてください。高カロリーの食事は避け、栄養バランスの取れた食事を心がけると、健康的な体重に近づいていくでしょう。

早めに病院を受診する

脊柱管狭窄症の可能性を感じたら早めに医療機関の受診を検討するのが望ましいです。進行すると痛みやしびれが生じて、日常生活にも支障をきたすおそれがあるからです。

症状の程度によっては手術が必要になる場合もあります。早期なら通院やリハビリで改善が期待できます。

症状の悪化を防ぐためにも、早期発見・早期治療を心がけましょう。

当院「リペアセルクリニック」では、脊髄や筋肉、腱の損傷に対する治療法として「再生医療」を提供しています。

無料のメール相談・オンラインカウンセリングも受け付けています。再生医療をご検討の際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

ヘルニアのお悩みに対する新しい治療法があります。

\無料オンライン診断実施中!/

脊柱管狭窄症の予防方法を実施するときの注意点

紹介した予防方法を無理に続けると、症状の悪化やほかの疾患を引き起こすおそれがあります。予防方法を実践する際は、以下の点に注意してください。

- 過度な運動を避ける

- 急激なダイエットをしない

- 痛みを感じたらすぐに中止する

- 自己判断せず専門医に相談する

- 体調に合わせて無理なく続ける

適切な方法で取り組めば、脊柱管狭窄症を予防できる可能性が高まります。焦らず、自分の身体に合った方法を選び、継続しましょう。

まとめ|脊柱管狭窄症の予防法を試して腰を守ろう

脊柱管狭窄症は適切な予防と生活習慣の改善で、発症や症状の進行を防ぐことができます。

日常生活で実践できる予防法として、以下の5つがあります。

- 日頃の姿勢や行動を見直

- 体操やストレッチをおこなう

- 栄養バランスのとれた食事を心がける

- 肥満の方は体重を減らす

- 早めに病院を受診する

本記事で紹介した予防方法を参考に、無理なく生活に取り入れてみましょう。

まずは取り組みやすいものから始めて、脊柱管狭窄症を発症しない身体作りや症状の緩和に努めてみてください。

\無料オンライン診断実施中!/