- 肝疾患

- 内科疾患

肝嚢胞は自然に消える?消失の可能性と注意すべき症状を医師が解説

「肝嚢胞は放置しても良いのかな」「自然に消えることはあるのかな」

このような悩みはありませんか。

肝嚢胞は、肝臓の組織に液体が溜まり袋状になったものです。40〜60代の女性に起こりやすく、健康診断の超音波検査で発見されるケースがよく見られます。

多くの場合経過観察で済みますが、重症化・悪性化するケースもあるため、適切な診断とフォローアップが必要です。

本記事では、肝嚢胞は自然に消えるのかや、治療法、注意すべき症状などを解説します。記事を最後まで読めば、指摘された肝嚢胞についての注意すべき点がわかり、適切な対応を取れるようになるでしょう。

目次

【結論】肝嚢胞(のうほう)は自然に消えることは稀である

肝嚢胞は、感染や破裂、出血によってサイズが増大することはあるものの、自然に消えたり小さくなったりしたとされる報告は稀です。

大きくなると、腹部の右上部分に膨満感や痛みを感じるケースがあります。(文献1)

本章では、肝嚢胞に治療が必要なのか症状別に解説します。

良性で症状がなければ治療の必要はない

肝嚢胞の多くは良性で、健康に支障をきたすものではありません。

とくに症状もあらわれず、おなかが張る、苦しいなどの不快感がなければ治療しなくても問題ないケースが一般的です。(文献1)(文献2)

気になる症状があるなら早めに受診・治療が必要

「お腹が張って苦しい」「痛みがある」などの症状がある場合は、以下のような問題が生じている可能性があります。(文献1)

- 出血している

- 感染症が起きている

- 嚢胞が破裂している

- 大きくなった嚢胞がほかの臓器を圧迫している

基本的には医師と相談して経過を見ますが、肝嚢胞が大きくなると、嚢胞破裂につながるおそれも稀にあります。

少しでも異常を感じた場合は、早めに医師へ相談しましょう。

\無料オンライン診断実施中!/

肝嚢胞の治療法

肝嚢胞の治療は、感染やほかの臓器の圧迫が起きている場合におこないます。

|

種別 |

治療法 |

具体的な治療法 |

|---|---|---|

|

内科的治療 |

ドレナージ |

|

|

外科的治療 |

手術 |

|

肝嚢胞の大きさや種類により、治療方法は異なります。気になる点は、医師へ確認しましょう。

肝嚢胞の治療については、以下の記事で詳しく解説しています。

肝嚢胞の診断後に注意すべき3つのポイント

肝嚢胞と診断されたら、以下の3つのポイントに注意しましょう。

- 肝機能が悪化していないか確認する

- 息苦しさや圧迫される感じなどの違和感がないか確認する

- 年に1回は超音波検査を受ける

順番に説明します。

肝機能が悪化していないか確認する

肝嚢胞に感染や破裂が起こると、稀に肝機能に影響を及ぼすことがあります。

医師に指示された間隔で受診し、肝機能の悪化がないかを定期的に確認しましょう。

息苦しさや圧迫される感じなどの違和感がないか確認する

肝嚢胞が大きくなると、ほかの臓器を圧迫して腹痛や息苦しさなどが出る可能性があります。

体調に違和感があれば、早めに受診しましょう。

年に1回は超音波検査を受ける

肝嚢胞は、サイズが増大しても自覚症状があらわれないケースもあります。

無症状の場合でも、年に1回は超音波検査を受け、肝嚢胞の状態に問題がないかを確認しましょう。

まとめ|肝嚢胞の消失は稀!診断後は適切な治療を受けよう

肝嚢胞は良性で無症状のケースが多いものの、自然に消えるのは非常に稀です。

気づかないうちにサイズが増大したり、感染を起こしたりするリスクもあります。

そのため、診断後は医師の指示に従い適切な治療・経過観察をおこないましょう。

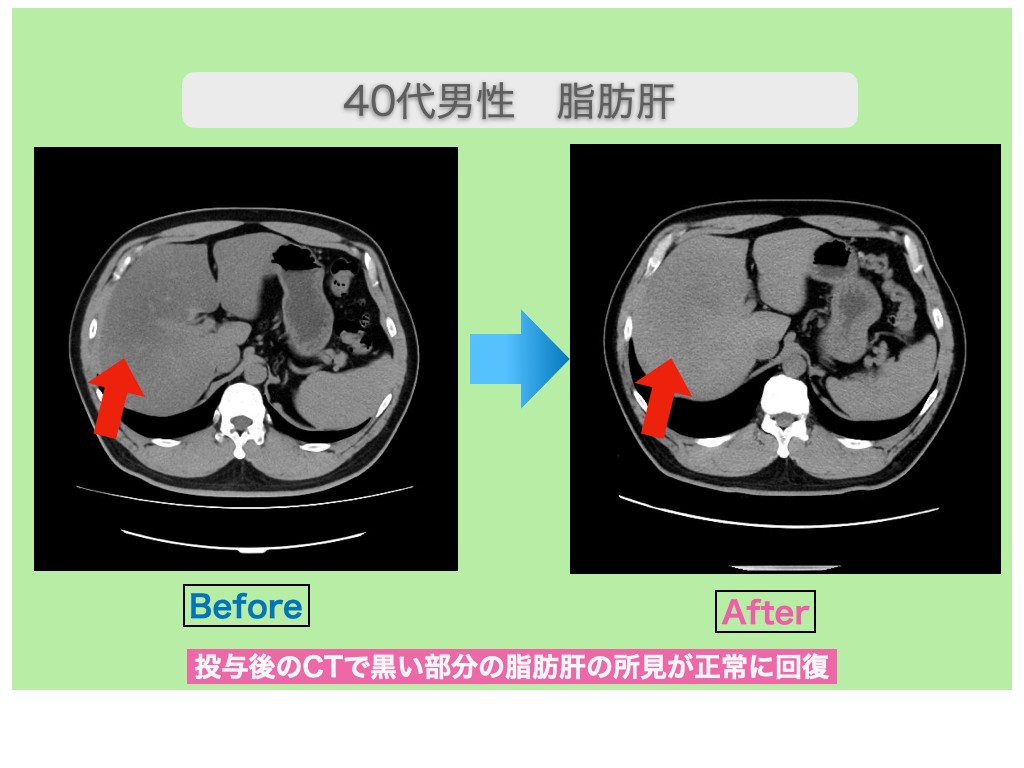

当院「リペアセルクリニック」は、脂肪肝や肝炎、肝硬変などにより炎症や線維化が起きた肝臓に対して、組織の修復や再生が期待できる再生医療を提供しています。

気になる症状がある方は、お気軽にご相談ください。

また、女性に多い肝臓の病気については、以下の記事も参考にしてください。

肝嚢胞についてよくある質問

肝嚢胞は石灰化しますか?

肝嚢胞が石灰化したという報告はありますが、非常に稀です。(文献3)

ただし、がんを始めとするほかの病気の合併や炎症、出血などがあると、石灰化しやすいという報告もあります。必要に応じて医師の指示に従い、経過を観察しましょう。

肝嚢胞は食生活と関連がありますか?

肝嚢胞の発生には、女性ホルモンの一種「エストロゲン」が関連しているという説はありますが、現時点で明確な原因は特定されていません。(文献4)

ただし、明確な関連は証明されていないものの、肝臓の健康を維持するためにはバランスの取れた食生活を心がけることが大切です。

肝嚢胞はストレスと関係がありますか?

肝嚢胞の原因は明らかになっていない部分が多く、ストレスとの関係も明らかではありません。(文献4)

しかし、過剰なストレスは身体面・精神面のどちらにも悪影響を与えます。健康を保つために、ストレスを溜めすぎない生活を送るよう心がけてみてください。

参考文献

(文献1)

笹岡悠一ほか.「腹部超音波検査で観察された肝嚢胞縮小化の1例と10例の文献的考察」『医学検査』 Vol.70,No.1 (2021),pp. 155–159 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jamt/70/1/70_20-50/_pdf/-char/en(最終アクセス:2025年3月18日)

(文献2)

難病情報センター「肝臓疾患分野|多発肝のう胞症(平成22年度)」

https://www.nanbyou.or.jp/entry/781(最終アクセス:2025年5月16日)

(文献3)

三宅周ほか.「多発性肝のう胞とその石灰化について-石灰化を伴なった非包虫性の1例を含む自験例14例を中心に-」『肝臓』23巻2号(1982),pp.198-205https://www.jstage.jst.go.jp/article/kanzo1960/23/2/23_2_198/_pdf(最終アクセス:2025年3月18日)

(文献4)

難病情報センター「肝臓疾患分野|多発肝のう胞症(平成22年度)」https://www.nanbyou.or.jp/entry/781(最終アクセス:2025年3月18日)