- 頭部

- 脊椎

- 内科疾患

歩行障害の種類と原因疾患を解説!症状や治療方法

「足が思うように動かない」「以前より歩きづらくなった」と感じることはありませんか?

歩行は日常生活の基本であり、その障害は日々の行動や心の状態にも大きな影響を与えます。

突然の変化に戸惑い、原因が分からず不安を抱えている方も多いでしょう。

この記事では、痙性歩行やパーキンソン歩行など9つの主な歩行障害の種類と、それぞれの原因となる疾患について詳しく解説します。

原因を知ることは、回復の第一歩ですので、ぜひ最後までご覧ください。

主な歩行障害の種類と原因疾患

主な歩行障害としては、以下の9種類があげられます。

- 痙性歩行(けいせいほこう)

- はさみ足歩行

- ぶん回し歩行

- 鶏歩(けいほ)

- 失調歩行

- パーキンソン歩行

- 間欠性跛行

- 墜落性跛行

- 心因性歩行障害

歩行障害の状況と原因疾患について、それぞれ解説します。

痙性歩行(けいせいほこう)

痙性歩行とは、脚が伸び切った状態でつま先立ちの姿勢になり、つま先を引きずって歩く状態です。

原因疾患としては、以下のようなものがあげられます。

- 脳血管疾患

- 多発性硬化症

- 脊髄損傷

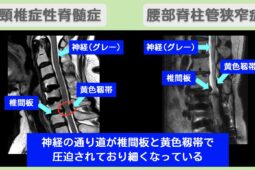

- 頚椎症性脊髄症(頚髄症)

つま先を引きずって歩く関係で、靴の前側部分がすり減りやすい特徴があります。(文献1)

はさみ足歩行

はさみ足歩行とは、両足ともつま先立ちで床をこすりながら、両足をはさみのように交差させて歩く状態です。

原因疾患としては、以下のようなものがあげられます。

- 脳血管疾患

- 多発性硬化症

- 脊髄損傷

X脚のため、膝をすり合わせるような歩き方も、はさみ足歩行と呼ばれるケースがあります。

ぶん回し歩行

ぶん回し歩行とは、弧を描くように足を動かして歩く状態です。

ぶん回し歩行の主な原因を、以下に示しました。

- 脳血管疾患による片麻痺

- 下肢の筋力低下

- 膝関節や足関節の柔軟性低下

歩幅は正常ですが、つま先を上げる動作が難しいため、少しの段差にもつま先が引っかかり、転倒の可能性があります。

鶏歩(けいほ)

鶏歩とは、足首が下がったまま歩いている状態です。つま先を引きずりながらぱたぱたと歩きます。

原因疾患としては、以下のようなものがあげられます。

- 腓骨神経麻痺(腓骨:ふくらはぎにある細い骨)

- 筋萎縮性側索硬化症

- ポリオ

鶏歩の特徴は、つまずき防止のため、歩くときに股関節を強く曲げて、膝を高く上げることです。

失調歩行

失調歩行とは、麻痺や筋力低下がないにもかかわらず、バランスが悪くスムーズに歩けない状態です。

原因疾患としては、以下のようなものがあげられます。

- 脊髄小脳変性症

- 脊髄腫瘍

- 脳腫瘍

失調歩行の具体例は、よろめきながらの歩行や開脚した状態での歩行などです。

パーキンソン歩行

パーキンソン歩行とは、名前のとおりパーキンソン病特有の歩行障害です。

パーキンソン病以外の原因疾患としては、以下のようなものがあげられます。

- パーキンソン症候群

- レビー小体型認知症

前かがみの姿勢、狭い歩幅、最初の一歩が出ないすくみ足、徐々に早足になる突進歩行などが特徴としてあげられます。方向転換時にバランスが取りにくいため、転倒の危険性が高い状況です。

間欠性跛行

間欠性跛行とは、しばらく歩いていると、手足のしびれや痛みといった症状が出現し、休憩すると症状が緩和する状態です。

原因疾患としては、以下のようなものがあげられます。

- 脊柱管狭窄症

- 閉塞性動脈硬化症

歩くと痛み、休むと治まる。再び歩くと痛む。この状況を繰り返す歩行障害です。

以下の記事で、脊柱管狭窄症について解説していますので、あわせてご覧ください。

墜落性跛行

墜落性跛行とは、左右の足の長さが異なるため、歩く際に片方の足が地面に墜落するように落下する動きになる歩行障害です。

原因疾患としては、以下のようなものがあげられます。

- 変形性股関節症

- 先天性股関節脱臼

足の長さが異なる場合、片足立ちのときに、反対側の骨盤が下降しています。

以下の記事で、股関節の病気を詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

心因性歩行障害

心因性歩行障害とは、身体機能や運動機能に異常がないにもかかわらず、歩けなくなる状態です。ただし、介助により歩行可能です。

強い不安や心理的ストレスが身体症状に現れる、転換性障害(機能性神経症状症)のひとつとされています。

発症年齢は10代から30代前半までがほとんどと言われており、男性より女性に多く見られる症状です。

歩行障害の治療・リハビリテーション

この章では、歩行障害に対する治療およびリハビリテーションについて詳しく解説します。

原因疾患の治療

ほとんどの歩行障害には原因となる疾患があるため、その治療が必要です。

治療方法としては、薬物療法やブロック注射、手術療法、再生医療などがあります。 再生医療は、脳血管疾患やパーキンソン病、脊髄損傷などさまざまな疾患に対して効果を示しています。

筋力トレーニング

筋力トレーニングの種類としては、以下のようなものがあげられます。

- 椅子に座って膝の曲げ伸ばし

- かかとの上げ下ろし

- 踏み台昇降

- スクワット

リハビリ専門職の指導により、トレッドミルやレッグプレスといった専用のマシーンで行う筋力トレーニングもあります。

バランストレーニング

代表的なバランストレーニングは、以下のとおりです。

- ゆっくりとした片足立ち

- 横歩き

- 後ろ歩き

- 歩いている途中の方向転換

- つま先上げ

障害物を乗り越えながら歩くことも、バランストレーニングのひとつです。(文献2)

ご自宅でバランストレーニングを行うときは、転倒しないように壁やいす、手すりなどにつかまりましょう。

歩行補助器具の選定・指導

歩行障害は治療によって軽減するものもありますが、原因疾患によっては回復に時間がかかり、障害が固定される場合もあります。

移動能力や生活の質向上のために、歩行補助器具を使うこともリハビリのひとつです。歩行補助器具には、杖(一点杖、多点杖)や歩行器、シルバーカーなどの種類があります。

まとめ|歩行障害の種類を知り、適切な治療を受けよう

歩行障害にはさまざまな種類があり、原因もそれぞれ異なります。歩行障害は転倒のリスクを高め、閉じこもりや、さらなる身体機能低下につながるものです。

自分の歩きにくさはどのようなものかを理解した上で、状況に合った医療機関を受診し、適切な治療やリハビリを受けましょう。

歩行障害の種類に関するよくある質問

ここでは、歩行障害の種類に関するよくある質問を3つ紹介します。

歩行困難になったら何科を受診すれば良いですか?

歩行困難の種類と原因疾患別に、受診する診療科を表にまとめましたので、ご覧ください。

| 歩行障害の種類 | 疾患 | 受診する診療科 |

|---|---|---|

|

|

脳神経外科 |

|

|

神経内科 |

|

|

整形外科 |

|

|

精神神経科 |

|

|

内科 |

どの診療科を受診すると良いのか不明な場合は、かかりつけ医への相談をおすすめします。

歩行障害は若い人にも起こりますか?

若い人にも歩行障害は起こりえます。

若年者の歩行障害の原因としては、多発性硬化症、脊髄損傷、脳性麻痺、先天性疾患、あるいは外傷後の後遺症などがあります。若年性パーキンソン病も原因のひとつです。

パーキンソン病を40歳以下で発症した場合に、若年性パーキンソン病と呼ばれます。若年性パーキンソン病の特徴は、病気の進行がゆるやかであることや、薬の効きが良いことなどです。

ペンギンみたいな歩き方は病気の症状ですか?

正常圧水頭症やパーキンソン病、シャルコー・マリー・トゥース病といった病気の症状であると考えられます。

足の筋力や足首の柔軟性が低下して、歩くときに足を上げられないため、すり足や小さい歩幅での歩行になります。

正常圧水頭症については、以下の記事でも解説していますので、あわせてご覧ください。

参考文献

(文献1)

和田直樹「歩行障害の種類と原因疾患」55(9), pp.730-734, 2018

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjrmc/55/9/55_55.730/_pdf

(最終アクセス:2025年3月21日)

(文献2)

Dotdash Meredith「Boost Your Mobility With These Gait Training Exercises」Verywell Health, 2025年1月28日

https://www.verywellhealth.com/gait-training-in-physical-therapy-5069884

(最終アクセス:2025年3月21日)