- その他、整形外科疾患

ロコモティブシンドロームのチェック項目やロコモ度テストについて現役医師が解説

「最近つまずきやすくなった」「階段の昇り降りがつらい」など、日常生活で移動機能の低下を感じるようになったら、ロコモティブシンドロームが疑われます。ロコモティブシンドロームとは、加齢や病気によって骨や関節、筋肉といった運動器の機能が低下し、立つ・歩くなどの移動能力が衰える状態のことです。

今回は、ロコモティブシンドロームの診断に役立つチェック方法を解説します。ロコモ度テストと呼ばれる方法や判定基準をまとめているので、ぜひ参考にしてください。

目次

ロコモティブシンドロームのセルフチェック7項目

ロコモティブシンドロームを疑う場合は、まずセルフチェックを実施しましょう。以下の7項目のうち、1つでも該当する場合はロコモティブシンドロームが疑われます。(文献1)

- 片脚立ちで靴下がはけない

- 家の中でつまずいたりすべったりする

- 階段を上がるのに手すりが必要である

- 家のやや重い仕事が困難である(掃除機の使用・布団の上げ下ろしなど)

- 2kg程度の買い物をして持ち帰るのが困難である

- 15分くらい続けて歩けない

- 横断歩道を青信号で渡りきれない

ロコモティブシンドロームと一言でいっても、症状や程度は人それぞれで異なります。なお、ロコモティブシンドロームが疑われる場合は、医師の指導のもと予防や治療をおこなうことが一般的です。

ロコモ度テストによるチェック方法と3段階の判定基準

ロコモティブシンドロームのリスクをより詳しく評価するためには、「ロコモ度テスト」と呼ばれる以下の身体機能検査を実施します。

- 立ち上がりテスト

- 2ステップテスト

- ロコモ25

ロコモ度テストとは、日本整形外科学会が提唱するチェック方法で、それぞれの結果に基づき、進行度合いを3段階で評価します。(文献2)

|

ロコモ度の判定基準 |

|

|---|---|

|

ロコモ度1 |

移動機能の低下が始まっている状態 |

|

ロコモ度2 |

移動機能の低下が進行している状態 |

|

ロコモ度3 |

移動機能の低下によって、日常生活に支障をきたしている状態 |

自覚症状がない場合でも、ロコモ度テストによってリスクの早期発見が可能です。

【ロコモ度テスト1】立ち上がりテスト

立ち上がりテストは、太ももを中心とした下肢の筋力を評価する検査です。10〜40cmまでの高さが異なる台を用意し、座った状態からの立ち上がり方法を確認します。

立ち上がりテストのチェック方法

立ち上がりテストは、両脚または片脚で実施します。まずは40cmの台に座って両脚テストを始めましょう。テスト中は無理をせず、膝に痛みを感じる場合は中止してください。

両脚テスト

立ち上がりテストは、まず40cmの台を使って両脚でおこないます。

- 両腕を組んで台に腰掛ける

- 反動をつけずに立ち上がる

- そのまま3秒間キープする

台に腰掛ける際は、両脚を肩幅に広げ、床に対して脛(すね)がおよそ70度(40cmの台の場合)になるようにします。なお、反動をつけると後方に転倒する恐れがある点に注意してください。

片脚テスト

40cmの台を使って両脚で問題なく立ち上がれたら、次は片脚テストを実施します。

- 両腕を組んで台に腰掛け、左右どちらかの脚を上げる(上げた脚は軽く曲げる)

- 反動をつけずに立ち上がる

- そのまま3秒間キープする

40cmの台を使って左右どちらの脚でも立ち上がれたら、台の高さを10cmずつ低くし、片脚テストを続けます。なお、40cmの台で片脚テストができなかった場合は、両脚テストに戻り、30cmから10cmずつ低い台に座ってどこまで立ち上がれるかチェックしましょう。

立ち上がりテストによるロコモ度の判定基準

立ち上がりテストによるロコモ度の判定基準は、下表の通りです。

|

立ち上がりテストによる判定基準 |

|

|---|---|

|

ロコモ度1 |

どちらか一方の片脚で40cmの台から立ち上がれないが、両脚で20cmの台から立ち上がれる |

|

ロコモ度2 |

両脚で20cmの台から立ち上がれないが、30cmの台から立ち上がれる |

|

ロコモ度3 |

両脚で30cmの台から立ち上がれない |

40cmの台を使った片脚テストができた場合、左右とも片脚で立ち上がれた最も低い台がテスト結果です。40cmの台を使った片脚テストができなかった場合は、両脚で立ち上がれた最も低い台を基準に判定します。

各年代別の立ち上がれる台の高さは、20代が片脚20〜30cm、30~60代は片脚40cm、70台なら両脚10cmが目安になります。(文献3)

【ロコモ度テスト2】2ステップテスト

2ステップテストとは、歩幅の広さから下肢の筋力やバランス能力を測る検査です。

2ステップテストのチェック方法

2ステップテストは、以下の方法で値を算出します。

- スタート位置を決め、両脚のつま先を合わせる

- できる限り大股で2歩踏み出し、両脚を揃える

- 2歩分の歩幅を測る

- 2回実施し、長いほうの記録を採用する

- 「2歩幅(cm)÷身長(cm)」の計算式で「2ステップ値」を算出する

2ステップテストは、介助者のもと、滑りにくい床で実施してください。また、無理をせず、バランスを崩さない範囲でおこないましょう。

2ステップテストによるロコモ度の判定基準

2ステップテストによるロコモ度の判定基準は、下表の通りです。

|

2ステップテストによる判定基準 |

|

|---|---|

|

ロコモ度1 |

2ステップ値が1.1以上1.3未満 |

|

ロコモ度2 |

2ステップ値が0.9以上1.1未満 |

|

ロコモ度3 |

2ステップ値が0.9未満 |

なお、2ステップ値は年齢別・性別の平均値が数値化されています。(文献3)

|

年齢別 |

男性 |

女性 |

|---|---|---|

|

20〜29歳 |

1.73〜1.64 |

1.68〜1.56 |

|

30〜39歳 |

1.68〜1.61 |

1.58〜1.51 |

|

40〜49歳 |

1.62〜1.54 |

1.57〜1.49 |

|

50〜59歳 |

1.61〜1.56 |

1.55〜1.48 |

|

60〜69歳 |

1.58〜1.53 |

1.52〜1.45 |

|

70〜79歳 |

1.52〜1.42 |

1.48〜1.36 |

ロコモ度に該当していなくても、年齢別の平均値から大きく外れている場合は、将来的にロコモティブシンドロームの状態になるリスクがあると考えられます。

【ロコモ度テスト3】ロコモ25

ロコモ25とは、専用の質問票で自身の身体機能や生活状況について回答し、ロコモ度を自己評価するチェック方法です。

ロコモ25のチェック方法

ロコモ25では、身体の痛みや普段の生活に関する25個の質問が用意されています。以下は主な質問内容です。

- 頚・肩・腕・手のどこかに痛み(しびれも含む)がありますか

- 背中・腰・お尻のどこかに痛みがありますか

- 下肢のどこかに痛み(しびれも含む)がありますか

- 普段の生活で身体を動かすのはどの程度つらいと感じますか

- ベッドや寝床から起きたり、横になったりするのはどの程度困難ですか

- 腰掛けから立ち上がるのはどの程度困難ですか

- 家の中を歩くのはどの程度困難ですか

- シャツを着たり脱いだりするのはどの程度困難ですか など

各質問に5段階(0〜4点)で回答し、合計点数を算出します。

全てのチェックリストを確認したい方は、ロコモonlineの「ロコモ度テスト結果記入用紙」をご覧ください。

ロコモ25によるロコモ度の判定基準

ロコモ25によるロコモ度の判定基準は、下表の通りです。

|

ロコモ25による判定基準 |

|

|---|---|

|

ロコモ度1 |

7点以上16点未満 |

|

ロコモ度2 |

16点以上24点未満 |

|

ロコモ度3 |

24点以上 |

「立ち上がりテスト」「2ステップテスト」「ロコモ25」の3つのテスト結果をもとに、ロコモ度を判定します。各テストの結果がどの段階に該当するかチェックし、該当するロコモ度の最も進行している段階が最終的な判定結果となります。

なお、いずれのテストでロコモ度の判定基準に該当しない場合は、現時点でロコモティブシンドロームが疑われる状態ではありません。

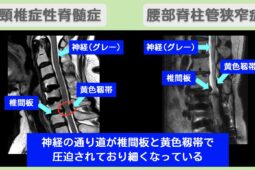

ロコモティブシンドロームの3大原因疾患

ロコモティブシンドロームの背景には、加齢に伴う運動器の疾患が関わっています。なかでも、以下の疾患は、ロコモティブシンドロームの3大原因疾患として知られています。(文献4)

- 変形性膝関節症

- 変形性腰椎症

- 骨粗しょう症

変形性膝関節症は膝関節の軟骨がすり減り、関節に炎症や変形が起こる疾患です。歩行時の痛みや階段の昇降困難など、移動機能の低下を直接的に引き起こします。

また、変形性腰椎症は、加齢や長年の負担によって腰の骨に変形やすり減りが生じ、腰痛などの症状を引き起こす疾患です。とくに中高年以降に多くみられ、運動器の老化現象の一つとされています。

骨粗しょう症を発症して骨密度が低下すると、骨折のリスクが高まります。とくに大腿骨や脊椎を骨折してしまうと、歩行困難や寝たきりの原因になりかねません。

いずれの疾患も放置すると症状が悪化し、移動機能の低下を進行させるリスクがあります。ロコモチェックの結果に限らず、普段の生活で気になる症状があれば、早めに医療機関を受診しましょう。

なお、リペアセルクリニックでは、ロコモティブシンドロームの原因疾患にあたる変形性膝関節症や変形性腰椎症に対する再生医療をおこなっています。メール相談やオンラインカウンセリングも実施しているので、ぜひ気軽にご相談ください。

\まずは当院にお問い合わせください/

ロコモティブシンドロームのチェック項目を把握し早期診断につなげよう

ロコモティブシンドロームは、移動機能の低下を示す重要なサインです。日常生活において、よくつまずくようになったり、続けて家事をするのがしんどいと感じたりする場合は、ロコモティブシンドロームを疑いましょう。

自覚症状がロコモティブシンドロームに該当するかどうかは、7つのセルフチェック項目や3つのロコモ度テストを用いて判断できます。移動機能低下の進行を遅らせるためには、医師の指導のもと、予防や治療に取り組むと効果的です。

健康的な生活を続けるためにも、定期的にロコモティブシンドロームのチェック項目を確認し、必要に応じて医療機関を受診しましょう。

手術をしない新しい治療「再生医療」を提供しております。

参考文献

日本整形外科学会「ロコチェック」ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト

https://locomo-joa.jp/check/lococheck(最終アクセス:2025年4月17日)

日本整形外科学会「ロコモ判定方法」ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト

https://locomo-joa.jp/check/judge(最終アクセス:2025年4月17日)

ロコモチャレンジ!推進協議会ロコモ度テストサーキンググループ調査資料

https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2014/143031/201412014A/201412014A0002.pdf(最終アクセス:2025年4月17日)

日本整形外科学会「もっと知ろう!ロコモティブシンドローム」

https://www.joa.or.jp/media/comment/locomo_more.html(最終アクセス:2025年4月17日)

関連する症例紹介

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中8が3に!人工関節を回避して歩ける喜び!左変形性股関節症 60代 女性

-

“リペア幹細胞” 投与直後から効果!歩行の安定を取り戻した!頚椎症性脊髄症術後 70代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中8が0に!骨嚢胞ありでも人工関節回避!右変形性股関節症 60代 女性

-

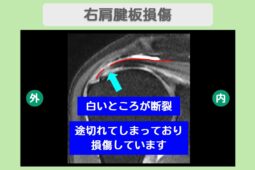

“リペア幹細胞” 痛み10段階中7が2に!手術を回避して趣味を楽しめるように!右肩腱板損傷 70代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】痛み10段階中10が4に!靴下が履ける日常を取り戻した!変形性股関節症 50代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中10が3に!高齢でも諦めなくてよかった!左変形性膝関節症 80代 女性