- その他、整形外科疾患

ロコモティブシンドロームとは?症状・原因・予防策を徹底解説

ロコモティブシンドロームとは、運動器の障害により立ったり歩いたりするための身体能力が低下した状態です。

一般的な認知度は低く、どのような状態か理解していない方も珍しくありません。

しかし、ロコモティブシンドロームが進行すると介護リスクが高まるため、早期改善が大切です。

本記事では、ロコモティブシンドロームとはどのような状態か、症状や原因をわかりやすく解説します。

理解しておくべき理由もまとめているので、ロコモティブシンドロームについて知識を深めたい方は参考にしてください。

また、ロコモティブシンドロームの原因となる変形性関節症や軟骨損傷についてお悩みの方は、「再生医療」も治療法としてご検討ください。

当院「リペアセルクリニック」では、公式LINEで情報提供と簡易オンライン診断を実施しています。

再生医療について興味がある方は、ぜひご利用ください。

目次

ロコモティブシンドロームとは|身体能力(移動機能)が低下した状態

ロコモティブシンドロームとは、身体運動に関わる骨や関節、筋肉などの運動器の障害により、移動機能が低下した状態です。略して「ロコモ」とも呼ばれています。

2007年9月に日本整形外科学会が提唱した症候群であり、ロコモティブシンドロームになると要介護や寝たきりになるリスクが高まるため注意が必要です。

なお、ロコモティブは移動を意味する英語の「locomotion」が語源になっています。

日常生活に支障がなくても、ロコモティブシンドロームを発症していたり進行していたりする可能性があるため、知識を深めたうえで適切な治療を受けましょう。

ロコモティブシンドロームの定義

ロコモティブシンドロームとは、運動器の障害により、移動機能が低下した状態です。

厚生労働省「健康日本21アクション支援システム」によると、「片足で40cmの高さの椅子から立ち上がれない場合」はロコモティブシンドロームの可能性があるとされています。(文献1)

従来は高齢者の問題と考えられてきましたが、最近では20代・30代における運動不足や生活習慣の乱れにより、若年層のロコモティブシンドロームも注目されています。(文献2)

とはいえ、若年層のロコモティブシンドロームに対する意識はまだまだ低く、認知向上が今後の課題です。

日本におけるロコモティブシンドローム罹患数の割合

日本では、ロコモティブシンドロームの主な運動器疾患である変形性膝関節症・骨粗鬆症・変形性脊椎症のいずれかを有する人が、全国で約4,700万人にのぼると推計されています。(文献3)

日本の総人口のおよそ4割に相当し、多くの人がロコモティブシンドロームのリスクを抱えているのが現状です。

また、3つの疾患すべてを合併している人も約530万人いるとされており、移動機能がさらに低下する人が増える可能性があります。

とくに65歳以上では、「手足や腰の痛み」などの自覚症状を訴える人の割合が高いのが特徴です。

今後さらなる高齢化が進む日本において、ロコモティブシンドローム対策の重要性がますます高まっているといえるでしょう。

ロコモティブシンドロームの主な原因

ロコモティブシンドロームは骨・関節・筋肉など運動器の機能が低下する状態を指しますが、原因はひとつではありません。

ここでは、代表的な3つの原因を運動器疾患・加齢・運動不足の観点から詳しく解説します。

運動器の疾患による機能低下

運動器の疾患には、骨粗鬆症・変形性関節症・変形性脊椎症などがあります。

関節軟骨のすり減り、骨のもろさ、関節の変形などを引き起こし、痛みや可動域制限が生じるのが特徴です。

症状が進むと、歩行や階段昇降、立ち上がりといった基本的な動作が難しくなります。

運動器疾患による機能低下は、移動機能の低下や転倒、要支援・要介護のリスクを高める要因です。

機能低下が感じられたら放置せず、早期診断・治療を検討しましょう。

加齢に伴う筋力や骨密度の減少

人の筋力と骨密度は20〜30代でピークに達し、その後徐々に低下していきます。

とくに、下半身の筋肉量が減ると、歩行機能や立ち上がる動作に影響が出やすくなるため注意が必要です。

また、加齢が進むにつれて持久力やバランス能力、反応速度などの身体機能も低下します。

加えて、年齢を重ねると運動器疾患の発症リスクも高まるため、体を動かす習慣や栄養バランスの取れた食生活を取り入れるなど、進行を遅らせる対策が重要です。

運動不足による身体機能の衰え

運動不足は、ロコモティブシンドロームの大きな原因のひとつです。

エレベーターや自動車の多用、歩行量の減少など運動不足が続くと、筋力低下・バランス能力の低下が進みます。

さらに、関節や骨への適度な負荷がないことから、骨粗鬆症や筋肉の萎縮を招く恐れもあるのです。

また、若年期に運動習慣がないと、ピーク時の筋肉・骨量が十分でないまま年齢を重ねることになり、少しの低下で身体機能の衰えが顕在化しやすくなります。

生活の質を維持するためにも、日常的に適度な運動や身体を使う活動を取り入れて予防につなげていきましょう。

ロコモティブシンドロームの主な症状

ロコモティブシンドロームの初期の段階では、加齢による体力の衰えやちょっとした不調と見過ごされがちですが、進行すると歩行や家事、買い物といった基本的な生活動作が難しくなります。

将来的に要介護につながる可能性もあるため、主な症状をしっかり理解しておきましょう。

片足立ちで靴下を履けなくなった

バランス感覚の低下や下肢の筋力低下が進むと、片足立ちで靴下を履くことが難しくなります。

体幹や下半身の筋肉が弱ってきているサインであり、ふらつきや転倒のリスクも高まるため注意が必要です。

家の中でつまずいてしまう

カーペットの段差やちょっとした床の段差でつまずくことが増えるのも、ロコモティブシンドロームの典型的な症状です。

足の筋力や関節の柔軟性が低下すると、歩行中に足をしっかり持ち上げられなくなり、転倒リスクが高くなります。

とくに、高齢者は骨折のリスクが大きいため、注意しなければなりません。

手すりがないと階段を上れない

下肢の筋力や膝関節の働きが弱まると、階段を自力で上がるのが困難になります。

手すりに頼らないと昇降ができない状態は、運動器の機能がかなり低下しているサインです。

階段の利用が難しくなると外出機会が減り、活動量の低下にもつながる点も懸念されます。

布団の上げ下ろしや掃除機などの日常の家事が大変になった

布団の上げ下ろしや掃除機がけなどの家事は、腰や膝に負担がかかる動作です。

ロコモティブシンドロームが進むと、これらの動作が億劫になり、家事が思うようにこなせなくなります。

結果として生活の質が低下し、心身の自立度も下がる可能性がある点に注意しましょう。

15分も歩き続けられなくなった

以前は問題なかった15分程度の歩行がつらく感じるようになるのも、ロコモティブシンドロームの重大な兆候です。

下半身の筋力低下や関節の可動域制限に加え、持久力の衰えも影響しています。

歩行距離の減少は外出や社会参加の減少にも直結するので、できるだけ避けたいところです。

ペットボトルなど重たい買い物を持ち帰るのが大変

ロコモティブシンドロームが進行すると、牛乳パックや複数のペットボトルなど重たいものを持ち帰るのが難しくなる場合もあります。

重たいものの持ち運びが大変になるのは、筋力の低下だけでなく握力の衰えも影響しています。

重たいものを持てなくなると買い物が億劫になり、生活の質全体に影響を及ぼしかねないため注意が必要です。

横断歩道が青信号の間に渡れない

信号が青の間に横断歩道を渡り切れなくなる状態は、歩行速度の低下を示す明確なサインです。

歩幅が小さくなり、足の回転も遅くなるため、移動に時間がかかるようになります。

安全面での不安が増すと外出を避ける原因にもなるため、注意しましょう。

ロコモティブシンドロームを放置する4つのリスク

ロコモティブシンドロームを放置すると、以下のようなリスクに直面します。

- 要介護状態になる可能性が高まる

- 健康寿命が大幅に短縮される

- フレイルの併発リスクが増加する

- 医療費負担が重くなる

何の対策も取らずに放置してしまうと、将来的に深刻な健康被害や生活への影響が生じる恐れがあります。

具体的なリスクを理解し、改善や予防につなげていきましょう。

では、4つのリスクをそれぞれ詳しく解説します。

要介護状態になる可能性が高まる

ロコモティブシンドロームが進行すると、移動機能が大きく低下し、自立した生活の維持が難しくなります。

とくに、歩行能力の障害は、要介護状態に直結する重大なリスク要因です。

- 進行の過程は以下のように段階的に起こります。

- 加齢・肥満・過度な運動などにより、膝や腰、関節に負担がかかる

- 炎症や痛み、しびれなどが生じ、運動機能が徐々に衰える

- 痛みを避けることで活動量が減り、筋力や関節可動域がさらに低下する

- 歩行・立ち上がり・階段昇降といった基本動作が困難になる

- 最終的に要介護認定を受け、寝たきりとなるリスクが高まる

運動器は骨・関節・筋肉・神経などが連動して働くため、いずれかひとつでも機能が低下すると、全体の動きに支障が出ます。

日常生活での自立度を保つためには、ロコモティブシンドロームの早期発見と予防的な取り組みが不可欠です。

健康寿命が大幅に短縮される

ロコモティブシンドロームによって運動機能が低下すると、日常生活に支障をきたし、介護を必要とする期間が長くなる傾向があります。

結果として、健康寿命が大幅に短縮されるリスクが高まるのです。

「令和3年版高齢社会白書」によると、65歳以上で介護が必要となった主な原因のうち、運動器の障害は約2割を占めています。(文献4)

運動機能の衰えは、認知症や脳血管疾患と並ぶ主要な介護要因のひとつです。

とくに女性は、加齢に伴う筋力や骨密度の低下が顕著であり、男性よりも運動機能障害が原因で介護を受けるケースが多いと報告されています。

健康寿命を延ばすためにも、ロコモティブシンドロームを予防すべく早い段階から対策していきましょう。

フレイルの併発リスクが増加する

ロコモティブシンドロームは、加齢による身体的・精神的・社会的な活力が低下した状態「フレイル」と密接な関係があります。

ロコモティブシンドロームが進行すると、フレイルが併発するリスクが高まるため注意が必要です。

ロコモティブシンドロームは、「ロコモ度」で以下のように3段階に分類されています。

| 段階 | 状態 |

|---|---|

| ロコモ度1 |

・移動機能の低下がはじまった状態 ・運動や食事の改善が必要 |

| ロコモ度2 |

・移動機能の低下が進行した状態 ・痛みを伴う場合は疾患の可能性もあるため医療機関を受診を推奨 |

| ロコモ度3 |

・移動機能の低下により社会参加に支障をきたしている状態 ・疾患の可能性もあるため医療機関を受診を推奨 |

最も進行したロコモ度3では、身体機能の全般的な低下を示すフレイルが併発している状態といえます。

移動機能の著しい低下により社会参加にも支障が生じるため、ロコモティブシンドロームの進行を防ぎ、フレイルの併発を防ぐ取り組みを行っていきましょう。

医療費負担が重くなる

ロコモティブシンドロームを放置すると、健康寿命が短くなり、自立した生活を送れない期間が長くなる恐れがあるため注意が必要です。

健康寿命とは、介護や支援を必要とせず、自立して日常生活を過ごせる期間を指します。

日本における健康寿命は、2022年のデータで男性72.57歳、女性75.45歳となっており、この健康ではない期間に医療や介護が必要になる可能性が高まるわけです。(文献5)

ロコモティブシンドロームが進行すると、関節や骨、筋肉の障害によって通院や治療、リハビリ、介護サービスの利用が増え、医療費・介護費の経済的負担が大きくなる傾向にあります。

運動器の機能を維持し、ロコモティブシンドロームの進行を防ぐことは医療費の抑制にもつながるため、早期からの予防意識が将来の医療費負担増を防ぐ対策となるのです。

ロコモティブシンドロームを進行させない改善策

ロコモティブシンドロームは、一度進んでしまうと回復に時間がかかります。

軽いうちに自分の状態を把握し、運動や食事などで改善策を取り入れていきましょう。

以下では、具体的な3つの改善策をご紹介します。

「ロコモチェック」で運動機能の衰えを把握する

ロコモティブシンドロームの早期発見には、日常生活の動作に着目した「ロコモチェック」が有効です。

移動機能が低下しはじめているかどうかを判断する7つの項目で構成されており、いずれか1つでも該当する場合は、ロコモティブシンドロームになっている可能性があります。

1.片脚立ちで靴下が履けない

2.家の中でつまずいたり滑ったりする

3.階段を上がるのに手すりが必要である

4.家のやや重い仕事(掃除機を使う、布団の上げ下ろしなど)が困難である

5.2kg程度の買い物をして持ち帰るのが困難である(牛乳パック2本程度)

6.15分くらい続けて歩くことができない

7.横断歩道を青信号で渡りきれない

7つすべてが当てはまっているなら、骨や関節、筋肉などの運動器が衰えているサインです。

該当項目ゼロを目指して運動を習慣とするほか、必要に応じて医療機関に相談しましょう。

ロコモチェックに関しては、以下の記事でも詳しくご紹介しています。

「ロコモ体操」で運動不足を予防する

日常的な運動不足は、下肢の筋力やバランス能力を衰えさせ、ロコモティブシンドロームの進行を早める要因となります。

進行の予防に役立つのが「ロコモ体操(ロコトレ)」です。

代表的な方法には、「片脚立ち」と「スクワット」があります。

| 代表的なロコモ体操 | やり方 |

|---|---|

| 片脚立ち |

1.両手を軽く支えられる場所(壁や椅子の背もたれ)に置き、片脚で立つ 2.1分間左右交互に行い、1日3回を目安に続ける |

| スクワット |

1.足を肩幅に開く 2.膝がつま先より前に出ないように注意しながら腰をゆっくり下げる 3.ゆっくり腰の位置を戻す 4.5〜6回を1セットとして、1日2〜3セット行う |

ロコモ体操は運動不足対策として有効ですが、運動を行う際は以下の点に気をつけましょう。

- 痛みや違和感があるときは無理をしない

- 運動前には軽いストレッチで筋肉や関節を整える

無理なく習慣にすることで、運動不足を補い、ロコモティブシンドロームの進行予防に大きな効果が期待できます。

ロコモティブシンドローム同様、筋力の低下にかかわるサルコペニアの予防についての記事も参考になるので、あわせてご覧ください。

食生活でロコモ対策する

運動だけでなく、食事の内容もロコモティブシンドロームの進行予防において重要です。

とくに、以下の点に注意してください。

- 十分なエネルギー摂取:1日3食を基本としてしっかり食べる

- たんぱく質の適切な摂取:60〜70kgの体重の高齢者で体重1kgあたり約1.0〜1.25gのたんぱく質が必要(文献6)

- 栄養バランス:主食・主菜・副菜・牛乳・果物などを組み合わせる

骨や筋肉を維持するためには、十分な栄養の摂取が必要です。

上記の食生活の注意点を実践し、自立的で健康な生活を長く維持するように心がけていきましょう。

以下のロコモティブの予防を解説している記事では、食事法についても触れているので参考にしてみてください。

医療機関を受診する

ロコモティブシンドロームのセルフチェックで1項目でもチェックがついた場合は、医療機関の受診を検討しましょう。

治療法は状態によって異なりますが、進行を改善する方法には、薬物療法や運動療法、手術などがあります。

ロコモティブシンドロームは症状回復が見込まれるため、早期に適切な治療を受けることが重要です。

症状を進行させないよう、自身で判断せず医療機関に相談しましょう。

まとめ|ロコモティブシンドロームは運動や食生活を改善して対策しよう!

ロコモティブシンドロームとは移動機能が低下した状態で、介護リスクを高める要因になります。

日本における認知度は低いものの、日本人の約4割がロコモティブシンドロームを発症しています。

進行させないためには、セルフチェックや予防策の実施が重要です。

また、ロコモティブシンドロームは適切な治療により症状の回復が期待できます。

症状の回復には、医療機関を受診して適切な治療を受けることが大切です。

なお、リペアセルクリニックは、ロコモティブシンドロームの原因となる変形性関節症の再生医療を行っています。

また、公式LINEでは再生医療の情報提供や簡易オンライン診断をご利用いただけますので、ロコモティブシンドロームに関する疑問や悩みをお持ちの方はお気軽に登録してください。

\無料オンライン診断実施中!/

ロコモティブシンドロームに関するよくある質問

ロコモティブシンドロームの看護に関連する団体はありますか?

ロコモティブシンドロームに関わる看護の専門領域を扱う団体として、「日本運動器看護学会(JSMN)」があります。

同学会は、骨・関節・筋肉など体を支える「運動器」に関する看護の発展を目的に活動しており、運動機能低下を特徴とするロコモティブシンドロームとも深い関わりを持っています。(文献7)

フレイルやサルコペニアとの違いは?

サルコペニアやフレイルと比較すると、ロコモティブシンドロームは「運動器」に特化しています。

- サルコペニア:加齢などによる「筋肉量や筋力の低下」

- ロコモティブシンドローム:骨・関節・筋肉など「運動器全体の衰え」

- フレイル:身体的・精神的・社会的側面を含む「心身の総合的な衰え」

フレイル、サルコペニア、ロコモの違いについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

ロコモティブシンドロームは若い人にも関係ありますか?

ロコモは高齢者だけの問題と思われがちですが、20代や30代といった若い世代にも関係があります。

運動不足や偏った食生活、長時間のデスクワークなどが重なると、筋力低下や関節の柔軟性低下が進み、将来的なロコモのリスクを高めてしまうのです。

若いうちから予防を意識し、健康寿命の延伸につなげていきましょう。

参考文献

(文献1)

ロコモをご存知ですか?|厚生労働省

(文献2)

2025年度 認知度調査結果|ロコモONLINE

(文献3)

医療計画におけるロコモティブシンドローム対策の重要性|厚生労働省

(文献4)

2 健康・福祉 令和3年版高齢社会白書(全体版)|内閣府

(文献5)

健康日本21アクション支援システム ~健康づくりサポートネット~ 生活習慣病などの情報|厚生労働省

(文献6)

2─3 高齢者|厚生労働省

(文献7)

日本運動器看護学会(JSMN)

関連する症例紹介

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中2が0に!人工関節手術を回避できた!右変形性股関節症 60代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中6が1に!テニス復帰も夢じゃない! 両変形性ひざ関節症 60代 女性

-

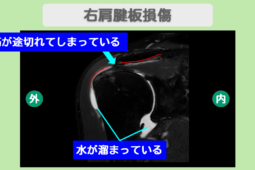

“リペア幹細胞” 痛み10段階中2が0に!ゴルフ講師復帰を果たした!右肩腱板損傷 70代 男性

-

“リペア幹細胞” 両股関節の痛み10が0に!手術を避けて痛みのない毎日へ!両変形性股関節症 70代 女性

-

“リペア幹細胞” 2年間改善しなかったしびれが軽減!ABI検査も正常値に!閉塞性動脈硬化症・糖尿病性神経障害 50代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中8が0に完全消失!バレエ復帰を果たした!右半月板損傷 40代 女性