- その他、整形外科疾患

すぐできる!ロコモティブシンドロームの予防法

「最近、つまずきやすくなった」「階段の上り下りがつらい」と感じることはありませんか?

それはロコモティブシンドローム(通称ロコモ)のサインかもしれません。

ロコモは、加齢や運動不足によって筋力や関節機能が低下し、将来的に要介護につながるリスクのある状態です。

しかし、正しい知識と日々の習慣によって、誰でも予防できます。

本記事では、自宅でできる簡単な筋トレや体操を中心に、姿勢・食事・定期健診・再生医療まで、幅広くロコモ対策をわかりやすく紹介します。

運動が苦手な方や、無理せず続けたい方にも取り入れやすい内容なので、ぜひ今日からはじめてみましょう。

当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、ロコモの原因疾患である変形性関節症の治療にも用いられている「再生医療」に関する情報の提供と簡易オンライン診断を実施しています。気になる症状があれば、ぜひご活用ください。

目次

ロコモティブシンドロームに効果的な筋トレ・体操

ロコモティブシンドロームを予防・改善するためには、日常生活に無理なく取り入れられる運動習慣を無理のない範囲で続けましょう。

なかでも、ロコモティブシンドローム対策として推奨されているのが「ロコモーショントレーニング(ロコトレ)」と呼ばれる一連の運動です。

ロコモーショントレーニングは、移動機能の維持・向上を目的とした簡単な運動で、高齢者をはじめとする多くの人が自宅で安全に取り組める内容になっています。

特別な道具や広いスペースを必要とせず、日常生活の合間に取り入れやすい運動です。

ここでは、基本的かつ効果的なロコトレをご紹介します。

※ 持病のある方や痛みがある方は、運動を始める前に医師にご相談ください。

バランス能力を鍛える「片脚立ち」

片脚立ちは、片脚を軽く持ち上げてバランスを保つことで、下半身の筋力と体幹、バランス感覚を同時に鍛えられる運動です。

とくに、太もも・ふくらはぎ・足首まわりの筋肉に働きかけ、転倒予防や移動能力の維持に役立ちます。

最初は数秒からでも構いません。無理なく継続することがポイントです。

1.壁や椅子など、つかまるものがある場所に立つ

2.片脚をゆっくりと、床に着かない程度に上げる

3.左右それぞれ1分間を目安に行う

1分間の片脚立ちが難しい場合は、10秒~30秒から始めていただいても大丈夫です。無理のない範囲で取り組みましょう。

また、床が滑りにくい場所を選び、靴下を脱いで行うと、より安全に取り組めます。

下肢筋力を鍛える「スクワット」

スクワットは、太もも・お尻・ふくらはぎなど、下半身の大きな筋肉を鍛える効果的な運動です。

歩行の安定や転倒防止にも役立つため、ロコモティブシンドローム対策として実践してみましょう。

以下のように、正しいフォームで行うことで筋力アップが期待できます。

1.足を肩幅に開いて立つ

2.お尻を後ろに引くようにしながら、2~3秒かけてゆっくり膝を曲げる

3.太ももに張りを感じたら、再び元の姿勢に戻る

4.5~6回繰り返す

1日3セットを目安に、無理のない範囲で継続して行いましょう。バランスが不安な場合は、椅子の背に手を添えて行っても構いません。

継続することで、立ち上がる・歩くといった動作の安定に役立ちます。

太もも前面を鍛える「ストレートレッグレイズ」

ストレートレッグレイズは、床に仰向けになり、片脚を伸ばしたまま持ち上げることで太ももの前側の筋肉(大腿四頭筋)を鍛える運動です。

膝関節を安定させ、歩行や立ち上がり動作を支える力を高める効果があります。

寝たままできるため、高齢者や筋力が落ちてきた方にも取り入れやすい運動です。

1.床に仰向けになり、両脚をまっすぐ伸ばす

2.片方の膝を軽く曲げ、もう片方の脚はまっすぐに保つ

3.まっすぐに伸ばした脚を2~3秒かけてゆっくり持ち上げる

4.ゆっくりと元の位置に戻す

5.左右それぞれ10回程度繰り返す

膝や腰に痛みがある場合は、無理をせず行いましょう。

腹筋を鍛える「クランチ」

クランチは、腹筋のなかでもとくに上腹部を集中的に鍛えられる、基本的なエクササイズです。

体幹の安定性を高めることで、姿勢の改善やバランス能力の向上にもつながります。

クランチの基本的な手順は、次のとおりです。

1.仰向けになり、膝を立てて足裏を床につける

2.両手を胸の前で組むか、頭の後ろに軽く添える

3.息を吐きながら、おへそを見るように上体を丸めて起こす

4.上体を起こした位置で一瞬キープする

5.息を吸いながら、ゆっくりと元の姿勢に戻る

最初は1セット10回を目安に、体調に合わせて無理のない範囲で続けるのがポイントです。

腹筋の強化により、日常生活での「ふんばり」が効きやすくなり、転倒しにくい身体づくりにつながります。

ふくらはぎの筋力をつける「ヒールレイズ」

ヒールレイズは、ふくらはぎの筋肉(下腿三頭筋)を鍛える基本的なエクササイズです。

ふくらはぎの筋力がつくと、歩行時の推進力が高まり、立ち上がりや階段昇降が楽になる効果が期待できます。

ヒールレイズの基本的な手順は、次のとおりです。

1.椅子の背もたれや机などに手を添えて、まっすぐ立つ

2.両足を腰幅に開き、足裏全体を床につける

3.かかとをゆっくり持ち上げる

4.ふくらはぎがしっかり働いている感覚を意識しながらキープする

5.かかとをゆっくり下ろす

最初は無理をせず、自分のペースで行うことが大切です。慣れてきたら、壁に手を付けながら片脚だけでやってみましょう。

高齢者でも簡単な「ロコモ体操」

ロコモ体操は、ロコモティブシンドロームの予防・改善を目的に考案された簡単な運動プログラムです。(文献1)

ロコトレの「片脚立ち」と「スクワット」が基本構成として組み込まれており、特別な道具を必要とせず、自宅で手軽に実践できます。

ここでは、立って行うやり方と椅子に座って行うやり方をご紹介します。

立って行うやり方

立って行うロコモ体操は、ある程度立った状態を保てる方に向いている方法です。

片脚立ちとスクワットを組み合わせて、足腰の筋力とバランス能力を効率よく鍛えます。

転倒を防ぐために、必ず机や椅子の背もたれ、壁などつかまれる場所の近くで行ってください。

立って行うロコモ体操のおおまかな手順は、次の流れです。

1.手のひらで、両腕・足・腰まわりをさすり、筋肉と関節をやさしく温める

2.机や椅子の背もたれなどにつかまり、左右それぞれ片脚立ちを一定時間ずつ行う

3.音楽や号令に合わせて、膝を少しずつ曲げる浅めの動きから、段階的に腰を落とすスクワットを行う

4.股関節をしっかり開きながら、上半身を左右に動かし、胸や肩まわりを大きく開く運動を加える

5.ウォーミングアップから股関節・スクワットまでの一連の動きを、無理のない範囲で繰り返す

6.肘の曲げ伸ばしと股関節の伸ばし、もも上げ動作を組み合わせたリズミカルな運動を行う

7.最後に背筋を伸ばし、バランスをとりながら「シェー」のようなポーズで締めくくる

最初からすべて完璧に行う必要はありません。

体調に合わせて回数を少なめにしたり、動きを小さくしたりしながら、少しずつ慣れていきましょう。

椅子に座って行うやり方

椅子に座って行うロコモ体操は、立位に不安がある方や、体力に自信がない方でも取り組みやすい方法です。

座ったままでも股関節や手足をしっかり動かせる内容になっており、下肢筋力・体幹・バランスを同時に刺激できます。

椅子のバージョンでは、次のような流れで全身を動かしましょう。

1.つま先を上げながら指を鳴らす動きと、体を左右に揺らす動きを組み合わせてウォーミングアップする

2.手足をやさしくさすり、血流を高めながら筋肉をほぐす

3.股関節を外側・内側に回すように動かし、付け根の動きを大きく出す

4.手首・足首の上げ下げや、手足を同時に伸ばす運動、肩周りを開くような動きを数種類行う

5.股関節まわりの運動と手足の運動を、無理のない範囲で繰り返す

6.肘と反対側の膝をタッチして、お腹をひねる運動を行う

7.最後に背伸びをして姿勢を伸ばし、決めのポーズで締めくくる

このように、椅子に座ったままでも股関節や体幹、手足をバランスよく動かせるように工夫されています。

集団で行う場合は、隣同士で手を合わせて動かす場面もあり、コミュニケーションをとりながら楽しく続けやすい体操です。

ロコモティブシンドロームの予防には「良い姿勢」の維持も大切

ロコモティブシンドロームを防ぐためには、筋力やバランス能力の強化だけでなく、「正しい姿勢」を保つことも欠かせません。

悪い姿勢が続くと、背骨や関節に余計な負担がかかり、腰痛や関節のトラブルを引き起こす原因になります。

とくに猫背や前かがみの姿勢は、背骨のゆがみを悪化させてしまい、動きの低下につながるため注意が必要です。

良い姿勢を保つには、腹筋・背筋・体幹など、全身の筋肉をバランスよく働かせることが大切です。

たとえば、座っているときは骨盤をしっかり立てて背筋を伸ばし、スマートフォンやパソコンを使うときも、首が前に出すぎないよう意識しましょう。

姿勢を意識することは、見た目の印象だけでなく、体全体の健康を守る上でも重要です。

日頃から鏡で自分の姿勢を確認したり、壁に背中をつけて立ってチェックするなど、こまめに見直す習慣をつけましょう。

ロコモティブシンドロームを予防する食事習慣

ロコモティブシンドロームの予防には、運動だけではなく毎日の食事管理も大切です。

丈夫な骨や十分な筋肉量を保つためにも、必要な栄養素を意識的に摂取しましょう。

ここでは、ロコモティブシンドロームを予防するために知っておきたい食事について解説します。

骨を丈夫にする食事

ロコモティブシンドロームの予防では、骨を強く保つことが欠かせません。

骨の主成分であるカルシウムは、骨の密度を維持するために欠かせない栄養素です。

十分に摂取することで、骨粗しょう症や骨折のリスク軽減につながります。

日々の食事からの十分なカルシウム摂取が、ロコモの進行を防ぐ基本です。

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によると、30歳以上の1日あたりのカルシウム推奨量は以下のようになっています。(文献2)

| 年齢 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 30~49歳 |

750mg |

650mg |

| 50~64歳 |

750mg |

650mg |

| 65~74歳 |

750mg |

650mg |

| 75歳以上 |

750mg |

600mg |

※ただし、妊娠・授乳期や疾患の有無によって異なる場合があるので、目安としてご参照ください。

現代の日本人の平均摂取量は上記の基準を下回っているとされており、意識的な摂取が必要です。

牛乳やヨーグルトなどの乳製品や小魚、豆腐・納豆などの大豆製品、青菜類などカルシウムを多く含む食品を活用し、骨の健康を長く保っていきましょう。

筋肉をつくる食事

ロコモティブシンドロームの予防には、骨の健康だけでなく、筋肉の維持と強化も重要です。

筋力が低下すると、転倒や移動機能の衰えが進行しやすくなるため、日常的なたんぱく質の摂取が欠かせません。

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、30歳以上のたんぱく質推奨量を以下のように定めています。(文献2)

| 年齢 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 30~49歳 |

65g |

50g |

| 50~64歳 |

65g |

50g |

| 65~74歳 |

65g |

50g |

| 75歳以上 |

60g |

50g |

※個人の体格や活動量によっても異なるため、目安としてご参照ください。

また、筋肉量や筋力の低下が懸念される高齢者の場合、体重1kgあたり1.0~1.2g程度のたんぱく質摂取を推奨されています。

ただし、腎機能が低下している方は高たんぱく食を控えなくてはいけない場合があるため、医師にご相談ください。

たとえば、体重50kgの高齢者であれば1日50~60g、体重60kgなら60~72gが目安です。

たんぱく質は、肉・魚・卵・乳製品・大豆製品など、さまざまな食品に含まれているので、バランス良く効率的に摂取しましょう。

定期健診でロコモティブシンドローム予防

ロコモティブシンドロームの進行を防ぐためには、早期発見と適切な対応が重要です。

定期健診を受けることで、移動機能の低下を早期に察知しやすく、予防につながります。

定期健診では、以下のような測定やテストを行います。

- 骨密度測定:骨粗しょう症のリスクを早期に把握

- 筋力測定:握力や下肢筋力といった筋力の低下を客観的に評価

- 歩行機能テスト:歩行速度やバランス能力などを確認

ロコモティブシンドロームの予防として、年に1~2回の定期健診を受けましょう。

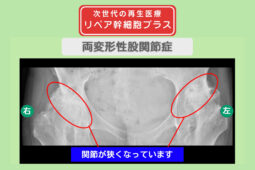

ロコモティブシンドロームの予防には原因疾患の治療も大切

ロコモティブシンドロームを予防・改善するためには、運動や体操だけでなく、変形性関節症などの原因となっている病気をしっかり治療することも大切です。

痛みや炎症を和らげるために薬を使う場合もありますが、薬だけでは関節の変形を元に戻したり、病気の進行を止めたりできません。

また、人工関節を入れる手術は効果が期待できる反面、体への負担が大きく、入院やリハビリが必要になります。

そのような場合に選択肢となるのが、関節の修復を目指す治療のひとつ「再生医療」です。

再生医療とは、本来の機能を失った組織や細胞に対して患者様自身の幹細胞や血液を用いる治療法で、手術を避けたい方や日常生活への影響をできるだけ抑えたい方の選択肢になっています。

以下の記事では、両膝変形性関節症を再生医療で治療した症例を紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

まとめ|運動習慣とバランスの良い食事でロコモの予防に努めよう

ロコモティブシンドロームは、運動器の疾患や衰えだけではなく、運動不足や栄養の偏りといった生活習慣による影響が大きいため、健康な体づくりが予防につながります。

無理のない範囲で日頃からロコモーショントレーニングや簡単な体操を取り入れて、筋力や柔軟性を高めることが重要です。

また、筋肉量や骨量の維持には、バランスの良い食事も欠かせません。

将来的に介護が必要になるリスクを少しでも減らすためにも、適度な運動習慣とバランスの良い食事を心がけましょう。

また、ロコモの原因となる変形性関節症や軟骨損傷についてお悩みの方は、治療法として再生医療もご検討ください。

当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療に関する情報提供と簡易オンライン診断を実施しています。

移動機能に不安があれば、登録してぜひお気軽にご利用ください。

\無料オンライン診断実施中!/

ロコモティブシンドロームの予防に関するよくある質問

ロコモティブシンドロームの三大要因は?

ロコモティブシンドロームの大きな原因となる運動器疾患は、以下の3つです。

- 骨粗しょう症

- 変形性膝関節症

- 脊柱管狭窄症

この三大要因によって骨や関節、神経のはたらきが低下すると、立つ・歩くといった基本動作が難しくなり、ロコモが進行しやすくなります。

さらに、次のような生活習慣や環境も、ロコモのリスクを高める要因として注意が必要です。

- 加齢

- 運動不足

- エレベーターや自動車の利用増加による活動量の低下

- 過度なスポーツや無理な姿勢、使い過ぎによるけが

- 肥満、痩せすぎ

- 腰や膝などの痛みや不調の放置

- 外出機会の低下

上記のような骨や関節の病気と生活習慣の両面が重なると、ロコモは進行しやすくなります。

疾患の治療とあわせて、日常の動き方を見直してロコモティブシンドロームを予防しましょう。

高齢者のロコモティブシンドローム予防で重要な点は?

高齢者におけるロコモティブシンドロームの予防では、運動と食事の両立が極めて重要です。

日常生活に運動習慣を取り入れ、筋肉や骨を支えるたんぱく質やカルシウム、ビタミンDなどを意識した、栄養バランスの良い食事を心がけましょう。

早期から習慣づけすれば、将来の転倒や骨折、要介護のリスクを大幅に減らすことが可能となります。

ロコモティブシンドロームをチェックする7項目とは?

ロコモティブシンドロームの危険性を簡単に確認できる方法として、日本整形外科学会が示している「ロコチェック」があります。(文献3)

次の7項目のうち、ひとつでも当てはまるとロコモの危険性があるとされています。

- 家の中でつまずいたり、滑ったりすることがある

- 階段を上るときに手すりが必要である

- 15分くらい続けて歩くことができない

- 横断歩道を青信号のうちに渡りきれない

- 片足立ちで靴下を履くことができない

- 2kg程度の買い物(1Lの牛乳パック2本程度)を持ち帰るのが困難である

- 家のやや重い仕事(掃除機がけ、布団の上げ下ろしなど)がつらく感じる

ひとつでも当てはまる場合は、早めに運動習慣や生活環境を見直すほか、必要に応じて医療機関に相談しましょう。

ロコモティブシンドロームが進行するとどうなる?

ロコモティブシンドロームが進行すると、筋力や骨の脆弱化が進み、日常生活での移動が徐々に困難になります。

その結果、転倒や骨折を繰り返しやすくなり、最終的には「寝たきり」の状態に至るリスクが高まるのです。

厚生労働省の「令和4年 国民生活基礎調査の概況」では、要介護となる原因のひとつに「骨折・転倒」を挙げています。(文献4)

移動能力が低下すると外出や社会参加が難しくなり、精神的な不活発や認知機能の低下にもつながりかねません。

ロコモの進行は身体だけでなく、生活の質(QOL)全体を大きく損なう可能性もあります。

早期の段階で適切な運動・栄養指導を取り入れ、進行を食い止めることが重要です。

以下の記事でも、ロコモティブシンドロームのチェック項目やロコモ度テストについて解説しています。

参考文献

(文献1)

ロコモ体操とは|公益財団法人長寿科学振興財団

(文献2)

日本人の食事摂取基準(2020年版)|厚生労働省

(文献3)

ロコチェック|ロコモONLINE

関連する症例紹介

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中9が3に!人工関節を回避して孫と歩きたい!両変形性股関節症 60代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中2が0に!人工関節手術を回避できた!右変形性股関節症 60代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中6が1に!テニス復帰も夢じゃない! 両変形性ひざ関節症 60代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中2が0に!ゴルフ講師復帰を果たした!右肩腱板損傷 70代 男性

-

“リペア幹細胞” 両股関節の痛み10が0に!手術を避けて痛みのない毎日へ!両変形性股関節症 70代 女性

-

“リペア幹細胞” 2年間改善しなかったしびれが軽減!ABI検査も正常値に!閉塞性動脈硬化症・糖尿病性神経障害 50代 女性