- その他、整形外科疾患

フレイル・サルコペニア・ロコモとは|症状・診断基準から予防法までを医師が解説

「フレイル、サルコペニアって何?」「ロコモとの違いは?」「予防はできるの?」との疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

フレイル・サルコペニア・ロコモは、いずれも年齢とともに起こりやすい体の変化を示す言葉です。最近よくつまずくようになったり会話が減ったりするのは、これらの症状のサインかもしれません。

本記事ではフレイル・サルコペニア・ロコモの症状や違い、予防法などを解説します。健康寿命を延ばし、いつまでも自分らしく過ごすヒントとしてお役立てください。

また、ロコモの原因となる変形性関節症や軟骨損傷についてお悩みの方は、治療法として再生医療もご検討ください。

当院「リペアセルクリニック」では、公式LINEで再生医療に関する情報提供と簡易オンライン診断を実施しています。ぜひお気軽にご登録ください。

目次

フレイル・サルコペニア・ロコモの違いと関係性

フレイル・サルコペニア・ロコモそれぞれの特徴は以下のとおりです。

| 種類 | 状態 | 特徴 |

|---|---|---|

| フレイル | 心身全体の活力が落ちた状態 |

・些細なストレスや環境の変化でも体調を崩しやすい ・精神的にも落ち込んだり閉じこもりやすくなったりする |

| サルコペニア | 筋肉量と筋力が低下した状態 |

・高齢になると起こりやすい ・フレイルの原因にもなる |

| ロコモ(ロコモティブシンドローム) | 移動機能にかかわる体の衰え |

・歩く、立つ、座るといった日常動作が難しくなる ・進行すると介護リスクが高まる |

それぞれの違いを知り、自分に必要な対策を検討しましょう。

フレイルとは「心身全体の活力が落ちた状態」

フレイルとは、体の衰えに加えて、気力や社会とのつながりも弱くなっている状態であり、健康な状態と要介護状態の中間段階に位置づけられています。

些細なストレスや環境の変化でも、体調を崩しやすくなるのが特徴です。体だけでなく、気持ちの落ち込みや閉じこもりがちになる傾向も見られます。

また、フレイルが進行すると転倒や骨折、認知症のリスクが高まり、要介護状態へと移行しやすくなる点も見逃せません。

主に、以下のような症状が現れます。

- 筋力や持久力が低下する

- 気分の落ち込みや無気力になる

- 人との交流が減り、孤立しがちになる

- 生活の些細な変化にも対応しづらくなる

上記のような症状は加齢とともに徐々に進行し、本人や周囲が気づきにくい面があります。

とはいえ、フレイルを放置すると転倒や骨折、認知症、さらには要介護状態に移行するリスクが高まるため注意が必要です。

とくに、「疲れやすい」「外出が減った」「体重が減少した」といった変化が見られる場合は、早めの対応が欠かせません。

サルコペニアとは「筋肉量と筋力が低下した状態」

サルコペニアは、筋肉の量が減り、握力や歩く力が低下するのが特徴です。

高齢になると誰にでも起こる可能性があり、筋肉の低下により転倒や骨折、寝たきりにつながるケースもあります。また、サルコペニアはフレイルの原因のひとつでもあります。

サルコペニアによる筋力低下を放置すると、日常生活に支障をきたす恐れがあるため、早めの対策が必要です。筋肉は年齢とともに徐々に衰えていきますが、とくに脚の筋肉から先に弱っていく傾向があります。

「立ち上がりにくい」「階段がつらい」といった小さな変化が初期のサインとなるケースもあるため、注意深く観察しましょう。

適切な運動や栄養管理により、サルコペニアの進行を防いだり、改善したりすることは可能です。予防には、日々の生活習慣の見直しが欠かせない点に留意しておきましょう。

なお、肥満と筋肉減少が同時に進行する「サルコペニア肥満」になると、病気のリスクが高まるため注意しなければなりません。

サルコペニア肥満については、以下の記事でも詳しく解説しているので参考にしてみてください。

ロコモとは「移動機能にかかわる体の衰え」

ロコモティブシンドローム(ロコモ)は、関節や骨、筋肉などの体を動かす部位の衰えです。

歩く、立つ、座るといった基本の動作が難しくなっていくのが特徴で、進行すると寝たきりや要介護状態につながる場合もあります。

医学的には「移動機能の低下した状態」と定義されており、主に運動器の障害によって起こるのが特徴です。

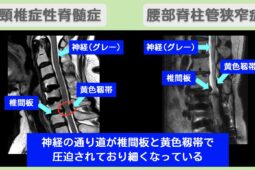

加齢に伴う変化だけでなく、変形性膝関節症や骨粗しょう症、脊柱管狭窄症などの病気が原因になる場合もあります。

また、転倒による骨折や運動不足がさらなる筋力低下を招き、悪循環に陥るケースも少なくありません。

早期に気づいて継続的にケアを行い、健康寿命の延伸につなげていきましょう。

ロコモについては、以下の記事でも取り上げています。

フレイル・サルコペニア・ロコモが発症する順番

加齢とともに現れる体の衰えは、一般的に「サルコペニア → ロコモ → フレイル」の順に進行すると考えられています。

まず、加齢や運動不足、栄養の偏りによって筋肉量や筋力が低下し、サルコペニアがはじまります。次に、筋力の低下が原因で、歩行や立ち上がりといった移動機能が衰えるロコモへと移行します。

移動機能の低下が続くと外出機会や交流が減り、身体的・精神的・社会的な機能全体が低下するフレイルへと進展する順番です。必ずしもこの順番通りに発症するとは限りませんが、サルコペニアがきっかけとなって、ロコモやフレイルに波及するパターンが多くあります。

健康寿命を延ばすには、早期の予防が大切です。

フレイル・サルコペニア・ロコモの症状・診断基準・評価項目

ここでは、フレイル・サルコペニア・ロコモの具体的な症状や診断基準について解説していきます。

フレイルの症状

フレイルの症状は、体の働きだけでなく、気持ちや生活のリズムにも現れます。

次のような変化が見られたら、フレイルのサインかもしれません。

- つまずきやすくなった、歩くのが遅くなった

- 握力が弱くなった、立ち上がるのに時間がかかる

- 食事の量が減った、体重が落ちてきた

- 会話が減った、趣味や外出に消極的になった

- 疲れやすくなり、気力が続かない

- 些細なことで気分が沈む

上記の一つひとつは小さな変化でも、重なることで日常生活に影響が出る場合があります。

フレイルは、身体的・精神的・社会的な機能が低下する多面的な脆弱性が特徴です。(文献1)

少しでも心当たりがある場合は、早めのチェックや対策を心がけましょう。

フレイルの診断基準・評価項目

フレイルの診断では、次のような項目を総合的に見て判断します。

- 歩く速度や体のバランス

- 筋力(とくに下半身)

- 認知機能(物忘れなど)

- 栄養状態(食欲の低下など)

- 社会的なつながり(会話や外出の頻度など)

外来では、以下の「簡易フレイルインデックス」を使って診断し、3点以上でフレイルと判定されます。(文献2)

| 質問 | 回答および点数 |

|---|---|

| 6カ月間で2~3kgの体重減少がありましたか? | はい⇒1点 |

| 以前に比べて歩く速度が遅くなってきたと思いますか? | はい⇒1点 |

| ウォーキング等の運動を週に1回以上していますか? | いいえ⇒1点 |

| 5分前のことを思い出せますか? | はい⇒1点 |

| (ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする。 | はい⇒1点 |

体力だけでなく、心や生活全体を見るのが簡易フレイルインデックスの特徴です。

また、以下の「日本版CHS基準(J-CHS基準)」もフレイルの診断に利用されます。(文献3)

| 項目 | 評価基準 |

|---|---|

| 体重減少 | 6か月で2kg以上の意図しない体重減少 |

| 筋力低下 | 握力:男性<28kg、女性<18kg |

| 疲労感 | (ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする |

| 歩行速度 | 通常歩行速度<1.0m/秒 |

| 身体活動 | ①軽い運動・体操をしているか? ②定期的な運動・スポーツをしているか? |

握力・歩行速度・体重減少・疲労感・身体活動量の5項目で評価し、3項目以上に該当するとフレイルと診断されます。

サルコペニアの症状

サルコペニアでは、主に次のような変化が現れます。

- ペットボトルのキャップが開けにくくなった

- 歩くスピードが落ちた

- 足が細くなってきた、筋肉が落ちた感じがする

- 椅子から立ち上がるのが大変になった

また、疲れやすく外出が億劫になる、階段の上り下りがきつくなる、ちょっとした段差につまずきやすいといった日常動作の不自由さもサルコペニアのサインです。

とくに、下半身の筋肉は加齢とともに早く衰えるため、「歩幅が狭くなる」「立ち上がりに時間がかかる」といった変化が初期に目立ちやすい傾向があります。

症状が進むと転倒や骨折のリスクが増え、要介護状態に直結する可能性があるため、小さな変化を見逃さず早めに筋力維持の運動や栄養改善に取り組むことが大切です。

サルコペニアの診断基準・評価項目

サルコペニアは、主に以下の3つの項目で診断されます。

- 握力:男性28kg未満、女性18kg未満が目安

- 歩行速度:通常の歩き方で1秒に1.0m未満

- 筋肉量:体組成計やDXA法(骨塩定量検査)などで測定し、基準値以下かどうかを確認

加齢による自然な衰えと区別するために、客観的な数値評価が重視される点が特徴です。筋力または身体機能の低下が確認され、くわえて筋肉量の減少があればサルコペニアと診断されます。

また、簡単にできるセルフチェックとして、以下の「指輪っかテスト」も有効です。

両手の親指と人差し指で輪っかを作り、ふくらはぎを囲んでください。作った輪っかでふくらはぎを囲めるかどうかで、サルコペニアの危険度を推測できます。

| 結果 | サルコペニアの危険度 |

|---|---|

| 囲めない | 低 |

| ちょうど囲める | 中 |

| 隙間ができる | 高 |

ふくらはぎは「第二の心臓」とも呼ばれる重要な筋肉であり、細くなるのは全身の筋力低下のサインです。

サルコペニアの危険度が高い場合は自己判断で放置せず、一度医療機関で専門医に相談しましょう。

ロコモの症状

ロコモは、骨・関節・筋肉などの運動器の機能が低下し、立つ・歩くといった基本的な移動動作が難しくなる状態を指します。

症状の初期には、「立ち上がるのに時間がかかる」「長い距離を歩くと疲れやすい」といった、小さな変化が現れるのが特徴です。

進行すると、次のような症状が見られるようになります。

- 膝や腰に痛みがあり、歩行や階段の上り下りがつらい

- ちょっとした段差でつまずいたり、転んだりする

- 正座やしゃがみ動作が困難になる

- 歩幅が狭くなり、歩行速度が遅くなる

- 体を支えるバランスが崩れやすくなる

上記の症状は、変形性関節症や骨粗しょう症、脊柱管狭窄症などの病気にともなって現れるケースも多く、進行すると転倒・骨折をきっかけに寝たきりや要介護状態に移行するリスクが高まります。

ロコモの診断基準・評価項目

ロコモは、運動器の機能がどの程度低下しているかを測ることで診断されます。

日本整形外科学会では、以下の「ロコモ度テスト」を推奨しており、3つの評価方法が用いられています。

| 評価方法 | 特徴 |

|---|---|

| 立ち上がりテスト | 40cm、30cm、20cm、10cmの台から片脚または両脚で立ち上がれるかを調べ、下肢筋力を評価 |

| 2ステップテスト | 2歩でどれだけ前に進めるかを身長で割って評価し、歩幅の広さから下肢筋力やバランス能力を確認 |

| ロコモ25 | 「歩く」「階段を上る」「買い物に行く」といった日常生活動作に関する25項目の質問票に答え、点数化して総合的に判定 |

これらのテストを組み合わせることで、移動機能の低下度合いを客観的に把握できます。

ロコモは加齢に伴って徐々に進行しますが、定期的に評価を行い早期に気づくことで、運動や生活習慣の改善につなげることが可能です。

フレイル・サルコペニア・ロコモのセルフチェック方法

フレイル・サルコペニア・ロコモは、初期の段階で自覚しにくいため、定期的なセルフチェックが大切です。

それぞれ以下に当てはまるか、チェックしてみましょう。

<フレイルのセルフチェック例>

- 半年前に比べて体重が減った

- 疲れやすく、気力が続かない

- 外出や人との交流が減った

<サルコペニアのセルフチェック例>

- 両手を腰に当てて片脚を5㎝ほど上げて60秒ほどキープ

- →キープできる時間が15秒未満の場合は要注意

- 6m以上のスペースを確保して0mから6mまで歩く

- →途中の1mから5mまでの4mの歩行に要した時間が0.8m/秒以下だと要注意

- 両手の親指と人差し指で輪を作りふくらはぎを囲う

- →作った輪で、ふくらはぎを囲んだとき隙間ができる場合は要注意

<ロコモのセルフチェック例>

- 片脚で40cmの椅子から立ち上がれない

- 2歩の歩幅を測る「2ステップテスト」で、身長に対して数値が小さい

- 「ロコモ25」の質問票で点数が高い

いずれも、早期発見につながる重要なセルフチェック方法です。

小さな変化に気づいたら、生活習慣の見直しや医師への相談を検討しましょう。

フレイル サルコペニア・ロコモ予防のためには食事と運動が大切

フレイルやサルコペニア、ロコモの進行を防ぐには、日々の暮らしの中で以下を意識するのがポイントです。

- 軽めの運動で筋力低下を防ぐ

- たんぱく質中心に栄養バランスを整える

- 人や社会とのつながりを意識する

今日からできることを、無理のない範囲で始めてみましょう。

では、それぞれ詳しく解説します。

軽めの運動で筋力低下を防ぐ

フレイル・サルコペニア・ロコモの予防には、軽めの運動が効果的です。

スクワットや足の上げ下げなどのレジスタンス運動(筋トレ)と、ウォーキングなどの有酸素運動を組み合わせるのがおすすめです。

<運動の例>

- 1日5,000歩以上歩く

- 負荷のかかる運動を8分以上(早歩き、社交ダンス、ウェイトトレーニング、水泳など)

- 片足立ちやストレッチでバランス・柔軟性を高める

これらは特別な道具を使わなくても自宅で実践でき、継続しやすい点が特徴です。無理のない範囲で続けることで、筋肉の維持や転倒予防に役立ち、日常生活の自立を支えることにつながります。

筋肉の衰えを予防するために、さらに詳しい情報を知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

たんぱく質中心に栄養バランスを整える

フレイルやサルコペニア、ロコモを予防するには、筋肉のもととなる「たんぱく質」を毎日しっかり摂ることが大切です。

たんぱく質の摂取量は体重1kgあたり1.0g以上が目安とされているため、たとえば体重50kgの方なら1日あたり最低50g程度の摂取が推奨されます。

あわせて、筋力の維持に関係するビタミンDの摂取も意識しましょう。ビタミンDは、日光浴や、鮭・きのこなどの食品から摂取できます。

人や社会とのつながりを意識する

社会との関係が希薄になると、心身の機能低下が進み、フレイルのリスクが高まることがわかっています。

とくに高齢になると、退職や家族構成の変化によって人との関わりが減りやすく、孤立はうつ症状や認知機能低下にもつながるため注意が必要です。

たとえば、普段から会話や外出を心がけ、地域の行事や趣味のサークルに参加すれば、身体面だけでなく心の活性化にも役立ちます。

友人や家族との食事も、栄養バランスの改善につながる大切な機会です。

外出が難しい方は、近所の人にあいさつをしたり、電話やオンラインで交流したりするのも良いでしょう。

小さなきっかけでも積み重ねることで「誰かとつながっている」という安心感が生まれ、フレイル予防につながります。

まとめ|フレイル・サルコペニア・ロコモによる衰えを感じたら早めの対策を心がけよう

フレイルやサルコペニア、ロコモは年齢とともに誰にでも起こりうる変化です。

「歩くのが遅くなった」「疲れやすい」など、ちょっとした変化があれば、生活習慣の見直しをはじめましょう。早めの気づきと対策が、寝たきりや介護のリスクを防ぎ、健康寿命をのばすことにつながります。

気になる症状がある方や、これからの健康に不安を感じている方は、医療機関で一度相談してみると良いでしょう。「まだ大丈夫」と思わず、「今からできることがある」と考えて、一歩踏み出してみてください。

また、ロコモの原因となる変形性関節症や軟骨損傷についてお悩みなら、「再生医療」での治療もご検討ください。

当院「リペアセルクリニック」では、公式LINEにて再生医療に関する情報提供と簡易オンライン診断を実施しています。

登録してぜひお気軽にご利用ください。

\無料オンライン診断実施中!/

フレイル・サルコペニア・ロコモに関するよくある質問

フレイルやサルコペニア、ロコモを予防する運動はどのようなものですか?

フレイルやサルコペニア、ロコモを予防する運動は、激しいものでなくて構いません。

無理のない範囲で身体を動かしたり、歩く量を増やしたりすることからはじめましょう。

とくに、太ももやお尻の筋肉を鍛えると、バランスが安定し転倒防止に役立ちます。

たとえば、椅子に座った状態で片脚ずつゆっくり持ち上げる運動(3秒かけて上げ、3秒かけて下ろす)を、左右10回ずつ行ってみましょう。

たんぱく質を摂るのが苦手ですが、どのように工夫すれば良いですか?

無理にたくさん食べようとせず、自分に合った方法で取り入れる点がポイントです。

たとえば、朝食にチーズを足したり、ヨーグルトにきなこをかけたりする方法があります。

また、プリンやどら焼きなど、卵や大豆が入ったおやつも、たんぱく質を手軽に摂る手段のひとつです。

フレイルとサルコペニアに関する学会は存在しますか?

はい、存在します。

「一般社団法人 日本サルコペニア・フレイル学会」は、加齢に伴うフレイルやサルコペニアの研究と対策を推進する学術団体です。

高齢者の生活の質向上を目的に、医療・研究・教育の分野で活動しています。(文献4)

参考文献

(文献1)

サルコペニアとフレイル|J-STAGE

(文献2)

日本内科学会雑誌第107巻第12号|フレイル・サルコペニア

(文献3)

2020年改定 日本版CHS基準(J-CHS基準|国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター

(文献4)

一般社団法人 日本サルコペニア・フレイル学会

関連する症例紹介

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中8が3に!人工関節を回避して歩ける喜び!左変形性股関節症 60代 女性

-

“リペア幹細胞” 投与直後から効果!歩行の安定を取り戻した!頚椎症性脊髄症術後 70代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中8が0に!骨嚢胞ありでも人工関節回避!右変形性股関節症 60代 女性

-

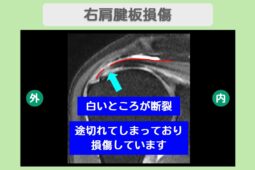

“リペア幹細胞” 痛み10段階中7が2に!手術を回避して趣味を楽しめるように!右肩腱板損傷 70代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】痛み10段階中10が4に!靴下が履ける日常を取り戻した!変形性股関節症 50代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中10が3に!高齢でも諦めなくてよかった!左変形性膝関節症 80代 女性