- 股関節

- 変形性股関節症

変形性股関節症に適した杖の選び方は?歩行の負担を軽減させる杖の使い方

「歩くときにふらつく感じがするので、杖を使いたいけれど選び方がわからない」

「すでに杖を使っているけれど、本当に自分に合っているのか自信がない」変形性股関節症と診断され、歩行時の不安から上記のように悩む方もいるでしょう。

不安定になりがちな足元を支え、歩行を助けてくれる杖は、もう1本の足ともいえます。

本記事では、変形性股関節症に適した杖の選び方と気を付けたいポイントを解説します。杖の正しい使い方も紹介するので、少しでも股関節の負担を軽減させたい方は、参考にしてください。

目次

変形性股関節症に合った正しい杖の選び方と気をつけたいポイント

せっかく杖を買っても自分に合っていなければ、歩くたびに股関節へ余計な負担がかかってしまう恐れがあります。杖を購入する際は、実際に自分で持って歩いてみるのも大切ですが、理学療法士や専門の医師に相談すると良いでしょう。

変形性股関節症に合った杖の選び方について、気をつけたいポイントも交えて紹介します。

変形性股関節症に関して詳しく知りたい人は、こちらの記事もご覧ください。

1)杖の重さ

杖を選ぶうえで、とくに重視したい点は軽さと強度です。

一般的に販売されているのは、軽さと強度を兼ね備えたアルミ製や、より軽いカーボン製の杖で、軽量でありながら強度の高さが特徴です。

重量がある杖は十分な強度をもつだけでなく、歩行に安心感を与えるメリットがあります。

ただし、あまりに重い杖は持つ手や腕に負担がかかるため、使い続けると疲れやすく結果的に使いづらく感じてしまうかもしれません。

|

杖の重さ |

メリット |

デメリット |

|---|---|---|

|

重い杖 |

頑丈、安心感 |

使用で疲れ、使いづらくなる |

|

軽い杖 |

軽量で強度が高く使いやすい |

安定性は重い杖に劣る |

2)握りやすさ

杖を選ぶポイントは、持ち手が自分の手になじみ、無理なく握れる太さである点です。

持ち手の素材には、木製やゴム製などさまざまな種類があります。滑りにくく自分の手にフィットする素材を選ぶと、握力が弱い人でも疲れにくく快適に使用できるでしょう。

購入前は実際に握って歩く練習をすると、自分に合った持ち手の杖を見つけられます。

3)長さ

杖の長さは「身長÷2+2~3cm」が目安といわれています。

短すぎる杖を使うと前傾姿勢になり、股関節への負担が大きくなるため、歩行を補助するつもりが、かえって症状が悪化する原因になりかねません。

一方、長すぎると扱いづらく、スムーズな歩行を妨げます。長時間の使用や長距離を歩行する際には、疲れやすさを感じるでしょう。

正しい姿勢で歩けるよう、自分にあった適切な長さの杖を選ぶのがポイントです。伸縮可能なタイプも販売されており、自分の身長に合わせて細かく長さを調整して使用できます。

|

適切な長さポイント

|

【症状別】変形性股関節症の方に適した杖の種類

杖には複数の種類があり、杖の形も歩きやすさに影響を与えます。

変形性股関節症の症状に適した杖の種類を紹介するので、ご自身に合った形が探せるよう基本的な性能を比べてみてください。

【症状が軽い方】T字杖

T字杖は、一本杖に握り手がついたタイプで、一般的な杖のひとつです。T字杖は、特別な使い方を覚える必要がなく誰でも簡単に使用できるため、比較的症状が軽い人に向いています。

多脚杖ほど安定しないため、高齢者や症状が進み自力での歩くのが困難な人には、安定性の面から不向きといえます。

同じT字杖でも、持ち手の形状や大きさ、重心などさまざまな種類があります。持ち運びに便利な折りたたみ式の製品もあるため、実際の使用感や使用シーンを考慮して選びましょう。

【手が変形している方】ロフストランド杖

ロフストランド杖は、別名「前腕固定型杖」とも呼ばれる一本杖の一種です。上部にある腕を通す輪と、下部についている握り手の2点で体重を支えられる構造になっており、T字杖よりも安定感があります。

手が変形している人や、握力・腕の筋力が低下し、T字杖では歩行時に体重を支えきれない人などに選択されます。

【筋力が低下している方】多脚杖

3点あるいは4点が地面と接する多脚杖は、接地面が複数あり体重が分散されるため、T字杖よりも安定感が増します。

一本杖では歩く際にふらつく人や、症状が進み筋力が低下している人には、多脚杖がおすすめです。

変形性股関節症の痛みが強い場合、杖に体重を預けて歩く機会が増えますが、多脚杖は高い安定性により転倒リスクを軽減できるメリットがあります。一方、一本杖よりも重くなってしまうデメリットもあるのも事実です。

変形性股関節症における正しい杖の使い方

変形性股関節症の人は、購入した杖の効果を発揮できるよう購入したお店や受診している医院などで使い方の指導を受けるようにしましょう。

正しく杖を使えると、痛みが改善されるだけでなく、歩行が楽に感じられ、行動範囲も広がります。

本章では、正しい杖の使い方を紹介します。

杖は痛みのある足と反対側の手で持つ

杖を使う際は、痛みがある足と反対側の手で持つのが基本です。

たとえば、右股関節が痛いなら左手で、左股関節が痛いなら右手で杖を持ちます。症状がある反対側の手で杖を持つと、歩行時に体重を分散させ、痛みのある股関節にかかる負担が減らせます。

痛みがある足と同じ側の手で杖を持つと、体重が痛みのある足に偏り、さらに負担がかかって症状が悪化する恐れがあるため、注意してください。

杖を持つ際は、体の横で自然に腕を下ろした位置が基本です。杖の長さは身長に合わせて調節し、肘が伸びきらず軽く曲がる程度の高さに設定しましょう。

杖と痛みのある足を同時に出す

歩行時は、杖と痛みのある足を同時に出すのが基本です。

右足が痛む場合は、左手の杖と右足を前に出し、続けて左足を前に出します。右足を出した際に、左手の杖に体重を預けるよう意識すると、痛みがある足への負担が軽減できます。

「杖と痛みがある足を同時に出す」動作を意識的に繰り返せると、歩行のリズムが整い体の重心が安定するでしょう。平地での歩行に慣れたら、少しずつ歩幅を広げていくと、より自然な歩行に近づきます。

杖に体重を預けすぎず、あくまで補助として使う意識が大切です。

階段は手すりも利用してゆっくり昇降する

階段の昇降は、平地の歩行以上に注意が必要です。とくに、変形性股関節症の人は股関節の動きが制限されるため、バランスを崩しやすく転倒リスクが高まります。必ず手すりを利用し、1段ずつゆっくりと、安全を最優先に昇降しましょう。

<階段の上り方>

- 杖を1段上に出す

- 痛みがない側の足を1段上げる

- 杖で体重を支えながら痛みのある足を引き上げる

<階段の下り方>

- 杖を1段下に下ろす

- 痛みのある足を下ろす

- 杖で体重を支えながら痛みのない足を下ろす

「上る際は健康な足から、下りる際は痛みがある足から」という手順を守り、1段ずつ確実に昇降します。焦らず、自分のペースを守るのが、転倒防止につながります。

手すりがない階段や、どうしても不安な場合は、他の人に介助を求めることも検討しましょう。

変形性股関節症で杖を使うメリット

変形性股関節症の人にとって、杖は単なる歩行補助具ではありません。適切に杖を使用すると、日常生活の質を大きく向上できます。

杖の使用がもたらす具体的なメリットを紹介するので、ぜひチェックしてください。

股関節への負担が減らせる

変形性股関節症の方が杖を使うメリットとして、股関節にかかる負担を軽減できる点が挙げられます。

歩行時は、両足の股関節に体重が均等にかかるのが理想的です。しかし、変形性股関節症では、痛みから無意識のうちに痛みがない足に体重をかけてしまう傾向があります。

片方の足に体重が偏ったままだと、股関節にかかる負担も増加し、症状悪化の可能性があるのも事実です。

杖を使用すると、体重の一部が杖に分散され、股関節にかかる圧力が減少します。とくに、長時間の歩行や階段の昇降など、股関節に負担がかかりやすい状況下でも、杖は大きな助けとなるでしょう。

歩行時の痛みが和らぎ安定する

杖の使用は歩行時の痛みを和らげ、歩行が安定するメリットをもたらします。杖が第3の足となり体の重心が安定すると、ふらつき・よろめきは軽減され、転倒リスクを減らせるでしょう。

変形性股関節症による歩行時の痛みは、多くの人が抱える悩みです。

痛みが強いと、トイレ・お風呂などの日常動作が億劫になり、筋力低下や症状悪化などの悪循環に陥る人もいます。さらに症状が進むと寝たきりになってしまう可能性があります。

安定した歩行は、身体的なメリットだけでなく、精神的な安定にもつながります。

歩行範囲が拡大し運動不足が解消する

変形性股関節症で歩行がつらくなっていても、正しく杖を使えると、痛みが軽減されて歩行範囲も広くなります。

「少し遠くまで歩いてみよう」「新しいお店に行ってみよう」と、意欲的に行動できるようになるかもしれません。

歩行範囲が広がると、運動不足の解消にも大きく貢献します。変形性股関節症の人は痛みから運動不足になりがちですが、歩けると筋力維持や関節の柔軟性向上につながります。

散歩や買い物など、日常生活の中で無理なく運動を取り入れ、より健康的な毎日を過ごしましょう。

変形性股関節症に合った杖を選んで歩行の負担を減らそう

変形性股関節症で杖を使う場合は、症状に合った種類の杖を選ぶのが大切です。自分の身長に合った高さや握りやすさだけでなく、使用シーンや使用時間も考慮すると、より使いやすい杖を選べます。

自分にピッタリな杖を選べると、股関節への負担が減るだけでなく、行動範囲も広がるなどのメリットをもたらします。変形性股関節症で杖の選び方や使い方に悩んでいる人は、実際に販売している店舗や病院へ行って理学療法士や専門の医師によるアドバイスを受けながら杖を選ぶと良いでしょう。

変形性股関節症についてはこちらもご参照ください。

股関節の痛みは⼿術しなくても治療できる時代です。

関連する症例紹介

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】痛み10段階中10が4に!靴下が履ける日常を取り戻した!変形性股関節症 50代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中4が2に!手術を回避して日常を取り戻す!右変形性股関節症 70代 女性

-

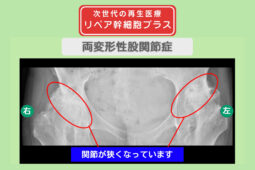

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中9が3に!人工関節を回避して孫と歩きたい!両変形性股関節症 60代 女性

-

リペア幹細胞プラス【分化誘導】 痛み10段階中2が0に!人工関節手術を回避できた!右変形性股関節症 60代 女性

-

“リペア幹細胞” 両股関節の痛み10が0に!手術を避けて痛みのない毎日へ!両変形性股関節症 70代 女性

-

“リペア幹細胞” 痛み10段階中5が0に!透析中でも安心の股関節治療!右変形性股関節症 40代 女性