- ひざ関節

- 変形性膝関節症

- 半月板損傷

- 靭帯損傷

- 関節リウマチ

- 膝の慢性障害

膝の水を抜く方法とは?病院での処置や自分でできるストレッチも紹介【医師監修】

膝の水が溜まって痛みがある。

溜まっている膝の水を、できるなら自分で抜きたい。

膝に溜まった水が気になり、抜く方法を知りたいと考えていませんか。しかし、膝の水を抜くのは癖になってしまうという話を聞いて、不安になっている方もいるかもしれません。

膝の水を抜く方法は「病院」と「セルフケア」で2種類ありますが、自分でできるストレッチやマッサージは負担軽減の側面が大きいため、根本的な改善に至らないこともある点には注意が必要です。

①病院で膝の水を抜く方法

②自分で膝の水を抜くストレッチ・マッサージ

この記事では【医師監修】のもと、病院で行われる膝の水を抜く処置の具体的な流れや注意点、そしてご自身でできるストレッチ・マッサージといったセルフケア方法を詳しく解説します。

「癖になるって本当?」「自分でできることはないの?」といった疑問にもお答えしていきますので、あなたの膝の悩みを解消するための一歩として、ぜひ最後までお読みください。

また、リペアセルクリニック公式YouTubeでも「膝の水を抜く方法」について詳しく解説していますので、あわせてご参考ください。

目次

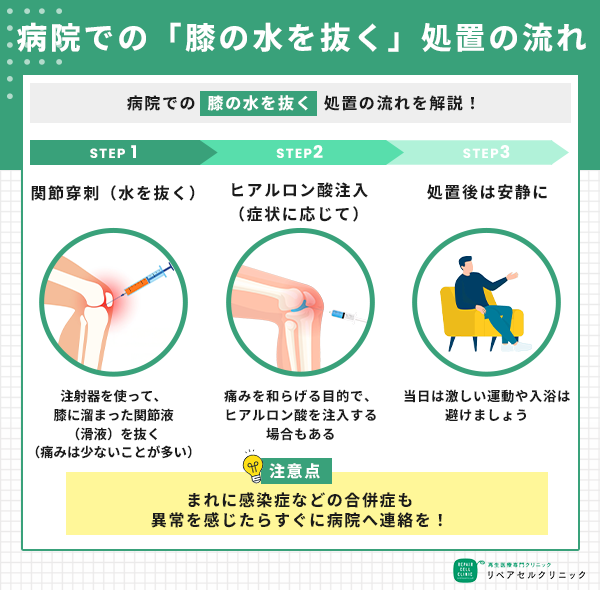

病院で膝の水を抜く方法

膝の水を抜く方法のひとつとして、病院での処置をイメージする方も多いでしょう。

本章では、病院での処置や注意点について解説します。本章を参考に膝の水を抜くかどうかを検討してください。

処置には注射器を使う

病院では主に整形外科にて、注射針を関節に刺して膝の水を抜く「関節穿刺」を行う場合があります。(文献1)

膝の水の正体は「滑液(かつえき)」です。滑液が膝に溜まることで関節を圧迫し、膝の痛みを悪化させる可能性があります。そのため、膝の水を抜くと症状の緩和が期待できます。

膝の水を抜く際、注射針を刺した直後以外に激しい痛みを伴うケースは稀です。ただし人によっては痛みが気になる方もいるため、処置後に違和感がある場合は、担当の医師に相談しましょう。

症状に応じてヒアルロン酸を注入する

膝の水を抜いた後や変形性膝関節症では、症状を和らげる目的でヒアルロン酸を注入することがあります。通常、週に1度あるいは数週間に1度の頻度でヒアルロン酸を注入し、効果がみられれば継続します。

病院でのヒアルロン酸の注入は保険適応になるケースが多いため、治療費を抑えられるメリットも期待できるでしょう。

ヒアルロン酸の注入は一時的に痛みや炎症を抑える効果がありますが、持続的ではないため定期的な通院が必要です。

また、根本的な原因疾患の治療でないため、医師の指示に従いリハビリや運動療法など根本的な原因を改善する治療と並行しましょう。

病院で膝の水を抜いた直後は安静にする

病院で膝の水を抜いた直後は、安静にして過ごすように指導されます。処置を行った当日は、以下の2点は行わないように注意しましょう。

- 激しい運動

- 入浴

また、処置の後には以下の合併症のリスクがあります。

|

合併症 |

症状 |

|

感染症 |

注射部位の腫れや熱感、痛みが長時間続く、または症状の悪化 |

|

出血 |

注射部位を圧迫しても止血しない |

上記のような症状があらわれたら、早めに受診するようにしましょう。

膝の水を抜いた後の注意点について詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてください。

自分で膝の水を抜く方法は?ストレッチやマッサージ方法を紹介

病院で処置してもらう以外にも、自分でストレッチやマッサージを行って膝の水を抜くことも可能です。

本章では、セルフケアで膝の水を抜く方法と注意点を解説します。

「できるなら自分で膝の水を抜きたい」という方は、本章を参考に、ストレッチやマッサージを行ってみましょう。

①パテラセッティング:膝のお皿周りの筋肉を刺激する

パテラセッティングは、膝を支える重要な筋肉である太もも前側(大腿四頭筋)を、比較的膝関節に負担をかけず安全に鍛えることができる基本的な運動です。

- 床やベッドに足を伸ばして座ります。

- 鍛えたい方の膝の下に、丸めたタオルやクッションを置きます。

- かかとは床につけたまま、タオルを膝の裏で押しつぶすように力を入れます。(太ももの前側に力が入るのを感じましょう)

- 力を入れた状態で5秒間キープします。

- ゆっくりと力を抜きます。

【ポイント】

これを10~15回繰り返し、反対側の足も同様に行います。1日数セット行うのがおすすめです。

この運動は、膝関節自体を大きく動かさずに大腿四頭筋を刺激できるため、膝に痛みがある場合でも比較的行いやすいトレーニングです。

膝のお皿(膝蓋骨)が少し上に動くのを確認しながら行うと効果的です。

② 太もも前側(大腿四頭筋)のストレッチ:膝を支える筋肉の柔軟性を高める

膝の曲げ伸ばしに大きく関わる太もも前側の筋肉(大腿四頭筋)を伸ばし、柔軟性を高めることで膝への負担を軽減するストレッチです。

- 壁や椅子の近くに立ち、片手で支えにします。(または横向きに寝てもOK)

- 片方の足の膝を曲げ、同じ側の手で足首または足の甲を持ちます。

- かかとをお尻に近づけるように、ゆっくりと太ももの前側を伸ばします。

- 気持ちよく伸びている状態で15~30秒キープします。

- ゆっくりと元に戻し、反対側の足も同様に行います。

【ポイント】

伸ばしている際に、腰が反らないように注意しましょう。お腹に軽く力を入れると安定します。

膝自体に痛みがある場合は、曲げる角度を調整するか、このストレッチを控えてください。

筋肉が温まっているお風呂上りなどに行うとより効果的です。

③ お尻周りのストレッチ:股関節から膝への負担を軽減する

お尻周りの筋肉(殿筋群)の柔軟性を高めることで股関節の動きをスムーズにし、結果的に膝への負担を軽減する効果が期待できるストレッチです。

- 椅子に浅めに座るか、床に座ります。(床の場合は両膝を軽く曲げます)

- 片方の足首を、反対側の膝の上に乗せます。

- 背筋を伸ばしたまま、ゆっくりと体を前に倒していきます。(お尻の外側が伸びるのを感じましょう)

- 気持ちよく伸びている状態で15~30秒キープします。

- ゆっくりと体を起こし、反対側の足も同様に行います。

【ポイント】

体を前に倒す際は、背中が丸まらないように意識することが大切です。

股関節や膝に痛みがある場合は、無理のない範囲で行いましょう。

デスクワークの合間などにも手軽に取り入れやすいストレッチです。

④ 膝周り・太もものマッサージ:血行を促進し筋肉をほぐす

膝周りや太ももの筋肉の緊張を和らげ、血行を促進することで、膝の不快感の軽減や動きの改善をサポートするマッサージです。

膝下のマッサージ:

- 椅子に座るなど楽な姿勢をとります。

- 膝のお皿のすぐ下あたりに両手の親指を当てます。

- 少し圧をかけながら、気持ち良い範囲で前後左右に小さく動かし、30秒ほどほぐします。

太もものマッサージ:

- 手のひら全体や、指の腹を使って、太ももの前側、外側、内側を、膝上から足の付け根に向かってゆっくりさすり上げたり、軽く揉んだりします。

- 特に硬さを感じる部分があれば、少し時間をかけてほぐします。

マッサージは、筋肉がリラックスしている入浴中や入浴後に行うのが効果的です。

オイルやクリームを使うと滑りが良くなり、肌への負担も軽減できます。

注意点:痛みや違和感がある場合は無理に動かさない

痛みや違和感があるときは、炎症が起こっているサインです。

むやみに触ると悪化する可能性があるため、ストレッチやマッサージなどのセルフケアはおすすめできません。無理に動かさず、早めに医療機関へ行きましょう。

マッサージやストレッチは血の巡りをよくする効果が期待できますが、誤った方法で無理に行うと、症状が悪化する恐れもあります。

また、痛みを感じるときは、膝に負担をかけないよう歩行や荷物の持ち運びなどの動作にも注意しましょう。

膝の水が溜まる原因は「炎症による関節液の過剰分泌」

膝の水が溜まる原因は、炎症反応によって「関節液」が余分に分泌されるためです。

関節液は、関節がスムーズに動くための潤滑油のような役割をしています。関節液は常につくられながら吸収され、一定量になるよう調整されています。

しかし、なんらかの疾患によって炎症が起こると、いつもより早いペースで関節液がつくられ、膝の水が溜まります。(文献2)

膝に水が溜まる原因の病気は、以下のとおりです。

- 半月板損傷

- 変形性関節症

- 靭帯損傷

- 痛風、偽痛風

- 関節リウマチ

- 骨折

- 感染や外傷

これらの病気になると膝に水が溜まりやすくなります。膝の水を根本的に改善するには、水を抜く処置をして痛みを緩和しつつ、原因となる病気を治療することが大切です。

膝に水が溜まる原因についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

まとめ|膝の水を抜くなら医療機関に相談しよう

今回の記事では膝の水を抜く方法やセルフケアを中心に解説しました。

症状が出現した際に、自己判断で放置したり誤ったセルフケアを行ったりすると、悪化する可能性があります。膝の水を適切な方法で抜きたい場合は、医療機関に相談しましょう。

また、当院「リペアセルクリニック」では、人体に元々ある幹細胞を活用した「再生医療」による膝の痛みや変形性膝関節症の治療が可能です。

「メール相談」や「オンラインカウンセリング」も実施しているので、気になる方はぜひ当院までご連絡ください。

膝の水に関してよくある質問

膝の水を抜くと癖になりませんか?

膝の水を何度も抜くのが原因で、癖になるわけではありません。

膝の水を抜いても再び溜まってしまうのは、関節に炎症が起こっている根本的な原因の病気が改善されていないためです。

原因の病気として、半月板損傷や変形性関節症などが知られています。痛みを和らげるためには、原因の病気の治療をしながら膝の水を抜くことも大切です。

膝の水は自然に抜けますか?

稀に自然治癒する場合もあります。長期期間放置しても、必ず自然治癒するわけではありません。

放置すると関節が固まって動きにくくなった「拘縮状態」に陥るリスクもあります。

拘縮状態になると膝の曲げ伸ばしが辛くなり、日常生活に支障をきたす可能性もあります。そのため、1カ月以上膝の水の溜まりを放置するのはおすすめできません。

膝の水を自然に抜けるまで長期間待たずに、早めに受診するようにしましょう。

参考文献一覧

文献1

水原寛康. 関節穿刺. 医学書院 医療情報サービス. 2024年10月18日.

文献2

斉藤 聖二,関節痛(炎):診断と治療の進歩1.関節の構造と関節痛(炎)の原因, 日本内科学会雑誌, 1994年, 第83巻, 第11号, p1871-1875