- ひざ関節

- 変形性膝関節症

- 膝部、その他疾患

【医師監修】 O脚の治し方|改善効果がある筋トレ・ストレッチの方法や原因について解説

「O脚って見た目だけの問題?」「自分で治せる?」「放っておくとどうなるの…?」

O脚は見た目のコンプレックスだけでなく、放置すると将来的に膝の痛みや変形性膝関節症につながる可能性も。

すぐに改善される訳でもないため、日頃から予防を積み重ねていくことが、将来の健康につながってきます。

この記事では、O脚を自分で治すための方法に加え、セルフケアで改善しない場合や、痛みが強い場合の治療法についてご紹介。

さらに、「セルフケアだけでは不安…」「もっと根本的に改善したい」という方のために、 近年注目されている「再生医療」という選択肢についても解説します。

公式LINEの方でもO脚を始めとした関節のお役立ち情報を配信しているので、ぜひ日頃の予防知識をストックしてください。

▼LINE登録で「無料で再生医療の基礎がわかるガイド」をプレゼント!

目次

O脚に有効な治し方・改善方法3選

O脚に有効な治し方・改善方法を3点紹介します。

どれもすぐに試せる方法なので、無理のない範囲で実践してみてください。

1.筋力トレーニング

膝にかかる負担を減らすために、筋肉を鍛えて膝の関節を守るトレーニングが必要です。

とくに膝を伸ばす筋肉や内もも、お尻の横の筋肉を鍛えれば、膝が左右にブレにくくなるため、O脚の改善につながります。

おすすめの運動はボールやクッションといった厚みのある柔らかいものを両膝で挟みながらのスクワットです。内ももの筋肉を働かせながら、膝を伸ばす筋肉も同時に鍛えられます。

ただし、スクワットは以下の注意点を守らなければ、膝に負担がかかるので注意しましょう。

|

【スクワットの注意点】

|

また、横を向いて寝た状態で、上になっている脚を斜め後ろ方向に持ち上げる運動もお尻の筋肉を鍛え、O脚改善の効果が期待できます。

2.ストレッチ

太ももの裏にあるのはハムストリングスと呼ばれる筋肉です。この筋肉は膝を曲げるときに働くため硬くなると膝が伸びにくくなってしまい、O脚につながります。

今回は床や椅子に座って簡単にできるハムストリングスのストレッチを紹介します。

|

【床でできるハムストリングスのストレッチ】

1.ストレッチする方の脚をまっすぐ伸ばして、つま先を上に向ける 体を倒す場合に背中が丸くならないように気をつけましょう。 |

|

【椅子でできるハムストリングスのストレッチ】

1.椅子に浅く腰掛けてストレッチする方の脚をまっすぐ伸ばす 背中を丸くするのではなく足の付け根から曲げるように体を倒すのがポイントです。 |

3.姿勢の改善

猫背といった悪い姿勢を改善するのもO脚を改善する方法です。

猫背が強まり骨盤は後ろに倒れてしまうと、重心が後ろに偏ってしまいます。そのままでは後ろにバランスを崩してしまうので、重心を前に保つために膝が曲がってガニ股のような姿勢になってしまい、O脚の傾向が強まりやすくなります。

猫背を改善するには、座った状態で猫背にして骨盤が後ろに倒れた状態から、軽く下腹を凹ますように力を入れるのがポイントです。実際にやってみると、背筋が伸びて骨盤が立ってくる感覚が得られるはずです。

O脚は、見た目だけでなく、将来的な膝の痛みや変形性膝関節症のリスクを高める可能性があります。

当院の公式LINEではO脚をはじめとした膝の症状改善に役立つ情報だけでなく、膝の健康を守るための内容や、手術を必要としない最先端の医療技術である「再生医療」に関する情報も配信しています。

無料のガイドブックも贈呈しておりますので、深刻化してしまった際の医療技術としてご活用ください。

▼LINE限定のガイドブックを無料でプレゼント

>>再生医療の情報をLINEにて配信中!

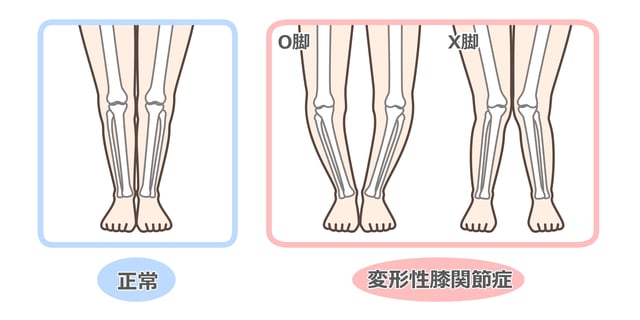

O脚(内反膝)とは?脚が外側にカーブした状態

O脚とは別名「内反膝(ないはんひざ)」と呼ばれ、脚が外側にカーブしてしまい、膝から下が内側に曲がった姿勢になります。両脚を合わせたときに太ももから膝、そしてすねで作られる形が英語の「O」になることから「O脚」と呼ばれています。

左右の「くるぶし」をくっつけて立ったときに、膝の内側に目立った隙間ができてしまうのが特徴です。

O脚のデメリット

O脚は単に見た目の問題だけでなく、膝関節への負担が増加し、変形性膝関節症のリスクを高めてしまうことが最大のデメリットです。

O脚の場合、体重が膝の内側に偏ってかかるため内側の軟骨がすり減りやすくなり、将来的に膝の痛みや変形を引き起こす可能性が高まります。

その他にも、特に見た目に関しては以下のようなデメリットが考えられます。

- 脚のラインが崩れる

- 服装の選択肢が狭まる

- コンプレックスになる

気になる症状がある場合や将来的なリスクを減らしたい場合は、専門医に相談することをおすすめします。

O脚の原因

O脚は子どもの頃にみられる場合と、大人になってからみられる場合があります。それぞれ原因について紹介します。

子どもの頃にみられるO脚の原因

乳幼児から2歳までの子どもはO脚になるのが普通で、この時期のO脚を「生理的O脚」と呼びます。2歳以降はO脚の反対で膝から下が外側に曲がって、両足を揃えたときに「X」になる「X脚」という状態に変化するのです。

そして、成長するにつれてX脚の程度が弱まっていき、成人になるとわずかに膝から下が外側に曲がった状態で止まります。

しかし、生まれながら骨に異常があったり、成長の過程で骨に関する病気になったりすると異常なO脚になる場合があります。また、怪我や関節を支える靱帯の異常によりO脚がみられるケースも少なくありません。

成人以降でみられるO脚の原因

成人以降では加齢や肥満などにより関節の変形が進む「変形性膝関節症(へんけいせいひざかんせつしょう)」や関節の炎症が続く「関節リウマチ」などの病気がO脚の原因になります。

また、姿勢が影響してO脚になるケースも珍しくありません。具体的には「猫背」になって、体の各関節が連動して変化して結果的にO脚につながります。

当院(リペアセルクリニック)では分化誘導と呼ばれる最新の再生医療として、「変形性膝関節症」や「関節リウマチ」の疾患に対しても改善が期待できる治療を提供しています。

O脚の原因となる変形性膝関節症や関節リウマチは放置すると症状が悪化し、日常生活に支障をきたすこともあります。

当院の公式LINEでは、これらの疾患に関する情報や、新しい治療の選択肢である再生医療について詳しく解説していますので、将来の対策として備えとしてご活用ください。

▼ガイドブックを無料でプレゼント中!

>>公式LINE限定で再生医療の情報を確認する

まとめ|O脚の治し方を覚えて自分にあう方法を試してみよう

O脚の治し方に有効なのは「筋力トレーニング」「ストレッチ」「姿勢改善」です。本記事では、それぞれの方法における具体的な実践方法も紹介しました。

どの方法も、今日から実行できる簡単なものです。O脚に悩んでいる方は、無理のない程度に実践してみてください。

ただしO脚の改善には継続的な取り組みが必要です。セルフケアで改善が見られない場合や、痛みが強い場合は、専門医に相談しましょう。

リペアセルクリニックでは、O脚や変形性膝関節症に対する再生医療を提供しています。

|

リペアセルクリニックが提供する再生医療の特長

|

「O脚を根本から改善したい」「膝の痛みを何とかしたい」「手術は避けたい」、 そのようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、リペアセルクリニックの無料相談をご利用ください。

O脚に関するよくある質問

O脚に関するよくある質問と回答をまとめました。

男性がO脚の場合、治し方のポイントはありますか?

男性がO脚になる原因は、筋肉のバランスの乱れや、ガニ股・内股にあるといわれています。

そのため、本記事で紹介した筋トレトレーニングの実践はO脚改善に効果があります。ガニ股・内股の改善に有効なのは、正しい歩き方を習慣化することです。正しい歩き方のポイントは、この後に紹介します。

寝ながらO脚を治す方法はありますか?

寝ながらできるストレッチでおすすめなのは「ブリッジ」です。

ブリッジは、お尻と背筋を鍛え、姿勢改善の効果があります。正しい姿勢は、O脚改善にもつながります。

ブリッジのやり方は以下のとおりです。

|

これを10回ほど繰り返しましょう。

O脚を治すための歩き方が知りたい

O脚を矯正する正しい歩き方は以下のとおりです。

|

日頃から正しい歩き方を意識すれば、O脚が少しずつ改善されていくでしょう。

O脚を治すための立ち方が知りたい

O脚を治すための正しい立ち方は以下のとおりです。

|

O脚は脚の外側に体重がかかりやすい傾向にあります。バランス良く体重を乗せた立ち方を意識すれば、O脚改善の効果が期待できます。

O脚を治すための座り方が知りたい

以下は、O脚改善に効果が期待できる座り方です。

|

良い姿勢で座ると骨盤が正しい位置に戻ります。後傾気味だった骨盤が適正な位置に戻ると、膝が内側に向きやすくなるため、O脚の改善につながります。