- ひざ関節

- 膝に赤みや腫れ

- 変形性膝関節症

膝の上(太ももの裏)が筋肉痛のように痛い原因は?現役医師が解説

特に筋肉痛になるような運動をした覚えはないのに、膝の上や太ももの裏に筋肉痛のような痛みを感じ、原因がわからずお悩みではありませんか?

心当たりのない痛みは心配ですよね。

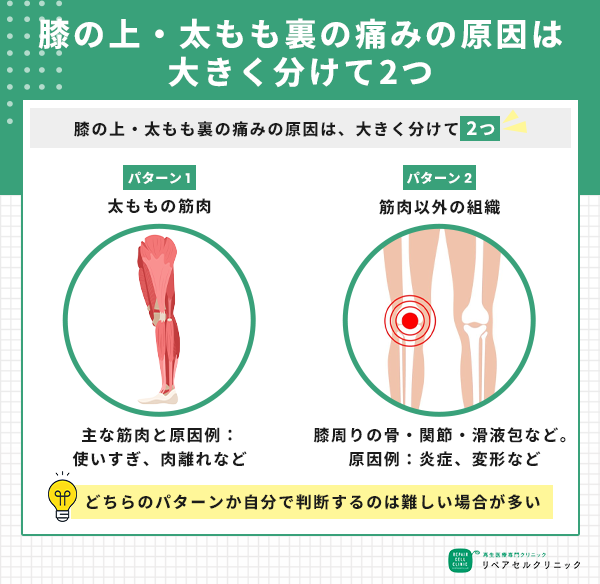

結論として、膝の上や太ももの裏に筋肉痛のような痛みを感じる原因は「太もも自体に問題がある」か「筋肉以外のさまざまな組織の炎症や変形している」か、どちらかの可能性が考えられます。

- 筋肉が原因の場合:無理にほぐしたりストレッチせず、医療機関を受診する

- 筋肉が原因ではない場合:無理な運動は避けて炎症がおさまるまで安静にする

\リペアセルクリニック坂本理事長のコメント/

この記事では、「膝の上 筋肉痛のような痛み」の原因として考えられることを分かりやすく解説します。

さらに、症状を和らげるための具体的な対処法や、予防のためのストレッチ・トレーニング方法もご紹介します。

痛みの原因を知り、適切な対策を始めましょう。

目次

膝の上や太ももの裏に筋肉痛のような痛みを感じる原因とは?

膝の上や太ももの裏に筋肉痛に似た痛みを感じるなら、その原因は、以下の組織のどちらかにある可能性が高いです。

- 太もも自体に問題がある

- 筋肉以外のさまざまな組織の炎症や変形

以下で詳しく解説するので、参考にしてください。

「太もも」に問題がある場合

まず太ももに問題がある場合に関して解説します。

「太もも」には、以下のように3つの筋肉が存在します。

- 大腿四頭筋(だいたいしとうきん)

- ハムストリングス

- 内転筋

これらの筋肉をスポーツや日常生活で動かしすぎた場合、一般的な筋肉痛が生じます。

もしくは肉離れになると筋肉痛に近い痛みが生じます。

また、筋力の低下により疲労が蓄積したり、力が入りすぎたりして痛みを感じることもあるでしょう。

筋肉以外のさまざまな組織の炎症や変形

膝の上が痛む場合、筋肉以外のさまざまな組織の炎症や変形が原因かもしれず、次のような病気が潜んでいる可能性があります。

- 膝蓋上のう炎

- 膝蓋前滑液包炎

- 膝蓋大腿関節症

- 変形性膝関節症

膝の上が痛む原因は筋肉の問題に限りません。

関係する関節や組織に問題が発生している可能性もあるでしょう。

まず、膝上周辺には膝のお皿である膝蓋骨(しつがいこつ)があります。

そして太ももの骨である大腿骨(だいたいこつ)と、すねの骨である脛骨(けいこつ)が、股関節を作っています。

さらにその周りには、膝の曲げ伸ばしをスムーズにする、膝蓋前滑液包や膝蓋上のうなどの組織があります。

これらが原因で、痛みが生じているかもしれません。

一方で筋肉と関連の組織どちらに問題があるか、ご自身で判断するのは非常に難しいです。

痛みがある場合は、無理せず早めに病院を受診し、各種検査を受けるのが重要です。

「膝の上や太ももの裏」が痛む場合の対策は?

膝の上や太ももの裏の痛みは、原因に応じて対策をすることが大切です。

筋肉の痛みだと自己判断して、むやみにほぐすようなことをしては逆効果になって痛みを悪化させる可能性もあります。

以下に原因別に考えられる対策を紹介します。

1)筋肉が原因の場合の対策

筋肉痛や筋肉の損傷が起こっている場合は、無理にほぐしたりストレッチをしたりするとかえって痛みを悪化させる可能性があります。

そのため痛みがある場合は病院で医師の診察を受けましょう。

痛みがおさまったり、病院での治療が終了した後、損傷や動かさなかったことの影響で筋肉が硬くなります。

そのまま放置すると怪我の再発の原因となるので、筋肉をしっかりほぐすことが必要になります。

また、筋力低下が痛みの原因となる場合もあるので、膝周辺の筋力を日頃から鍛えておくことが大切。

ストレッチやトレーニングの具体的な方法は後ほど解説します。

2)筋肉が原因ではない場合の対策

組織の炎症による痛みが起こっている場合は、無理な運動は避けて炎症がおさまるまで安静にする必要があります。

また、内服薬や注射により炎症の軽減をはかる痛み方法も有効でしょう。

滑液包には炎症により組織から漏れでた水がたまりやすく、注射を使用して水を抜くことで痛みや動きの改善をはかります。

関節の変形がある場合は、膝の負担を軽減するために日常生活で次のような工夫が必要です。

膝の負担を軽減する方法(一例)

- 正座をしない

- 階段を避ける

- 体重を増やさない、減量する

痛みが軽減したら、ストレッチや筋力トレーニングを行い、再発を防ぐとともに膝への負担を軽減しましょう。

膝の上や太ももの裏のストレッチとトレーニング方法

次に、太ももの前面、後面にある大腿四頭筋とハムストリングスのストレッチを紹介します。

また、膝の変形予防に重要な大腿四頭筋のトレーニング方法も解説します。

適切なストレッチとトレーニングを継続すれば、突然の痛みに見舞われるケースは減るでしょう。

ただし運動は数日で効果が現れるものではありません。

痛みがない状態で無理なく継続することで、徐々に筋肉の柔軟性や筋力が向上します。

少しずつでも構わないので無理なく続けるようにしましょう。

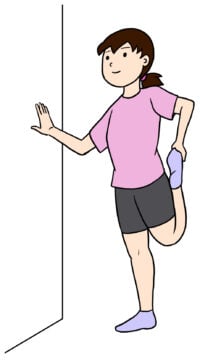

大腿四頭筋のストレッチ

大腿四頭筋のストレッチ方法の流れをご説明します。

1 バランスを崩さないように壁など支えにして立ちます。

2 片方の足の膝を曲げて足首を持って後ろに引きます。

3 太ももの前が伸びるのを感じながら15秒〜30秒キープします。

大腿四頭筋、つまり膝の上が伸びているのを、しっかりと感じるのがポイントです。

転倒しないように注意しましょう。

コツを掴めば、寝転びながらでも、大腿四頭筋を上手に伸ばせるようになります。

大腿四頭筋のトレーニング

大腿四頭筋の痛みを予防するには、ある程度トレーニングで鍛えるのが有効です。

トレーニングといってもさほど激しい運動ではありません。以下のような簡単な運動を、習慣づけてみましょう。

1 仰向けになって両膝を曲げます。

2 片足の膝をまっすぐ伸ばした状態で床から10cmほど離すように足を上げます。

3 そのまま10秒キープした後ゆっくり下ろします。

4 これを10回繰り返します。

余裕があれば、少しずつ回数を増やしてみましょう。

ただし無理をすると、トレーニング自体が負傷の原因になるので、ほどほどに行いましょう。

ハムストリングのストレッチ

ハムストリングスのストレッチのやり方は以下の通りです。

1 両膝を伸ばして座ります。

2 つま先を触るように体を倒します。

3 太ももの裏が伸びるのを感じながら15秒〜30秒キープします。

いわゆる「長座体前屈」にあたるストレッチです。

慣れないうちは、イラストのように、手が足に届かないかもしれません。

届かなくても、太ももの裏が伸びる感覚があるので、きちんと効果が出ていますので安心してください。

まとめ|膝の上や太ももの裏が痛む場合の対策と考えられる病気

膝上の痛みがある場合、筋肉とは別の原因が潜んでいることもあります。

そのため、自己判断でほぐすことは症状悪化のリスクがあります。

早めに適切な医療機関を受診し、診断を受ければ、症状に合った治療を受けることができますので、我慢せずに受診しましょう。

また、日頃から膝周辺の筋肉をほぐしたり、鍛えたりすることは怪我の予防につながります。

痛みがない場合は、紹介した方法を参考にして、運動を習慣にしましょう。

また、症状の改善や予防のためのストレッチや運動は継続して取り組むことが大切です。

短期間だけでは効果を実感できません。

焦ることなく、できることから毎日取り組みましょう。

以上、ご参考になれば幸いです。